Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Erzählungen von Erzählungen von Erzählungen von Gedichten

Abu l-Faradsch (der vollständige Name nach Wikipedia Abū l-Faradsch ʿAlī ibn al-Husain al-Quraschī al-Isfahānī (arabisch أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الإصفهاني, DMG Abū l-Faraǧ ʿAlī bin al-Ḥusain al-Qurašī al-Iṣfahānī; geboren 897 in Isfahan; gestorben 20. November 967 in Bagdad) war ein arabischer Historiker und Dichter. Seine Gedichte kenne ich nicht. Für die Lyrik bedeutsam ist er aber für ein wunderliches Buch, in dem er als Geschichtsschreiber zusammentrug, was ihm von arabischer Dichtung erreichbar war. Erzählungen um vier Ecken herum, die immer in zitierten Versen enden. Es erscheint, ich schrieb es schon, wunderlich und unglaubwürdig – aber die Personen existieren und die Verse existieren. Vielleicht wäre das meiste verloren, wenn es nicht jemand akribisch gesammelt hätte. (Was könnten wir alles wissen über germanische Dichtung, hätte ein Gelehrter meinetwegen auf Latein solche Erzählungen gesammelt? So sind wir auf Tacitus angewiesen, dessen Zeugnis auch nicht viel zuverlässiger ist.)

Das heutige Gedicht stammt von al-Abbâs, der ein Sohn des Kalifen al-Walîd I. (705-715) war. Er war ein bedeutender Feldherr, der sich in den Kämpfen gegen Byzanz hervortat. Aber er dichtete auch. Über sein Leben verrät meine Quelle nur, dass er loyal zu al-Walîd II. war, seinem Neffen, welcher schließlich gestürzt und ermordet wurde, und dass er, al-Abbâs, später ins Gefängnis geworfen wurde, wo er starb. Von all diesen Umständen und den damit verbundenen Gedichten erzählt al-Farradsch detailliert. Die Gedichte waren in die Geschichte eingebettet (jetzt nicht die erzählte story, sondern die history). Vielleicht musste man gar kein „Dichter“ sein, um Gedichte zu schreiben, vielleicht taten sie das alle gelegentlich? Der Kalif-Bösewicht auch, in einem Vierzeiler, in dem er den Koran schmäht. Al-Abbâs´ Gedicht, mit dem er die Verschwörer ermahnen will, von ihren Putschplänen abzustehen:

Da aber sagte al-Abbäs: »O ihr Nachkommen Marwâns. Ich glaube, Gott hat euren Untergang beschlossen.« Und er fuhr fort: Gott möge euch schützen vor des Krieges Versuchung, vor dem Sturze vom Berge hinab in den Grund! Eure Führung hat Gottes Geschöpfe verdrossen. So haftet euch fest an dem Glauben, den Gott euch tat kund! Gebt euch den Wölfen der Menschen nicht selber zum Fraß! Ihr reizt mit dem Füttern der Wölfe erst recht ihren Schlund. Zerreißt euch mit eueren Händen die Leiber nicht selbst! Nicht einer wird Blutgeld bezahlen, nicht klagen ein Mund.

Aus: Abu l-Faradsch: Und der Kalif beschenkte ihn reichlich. Auszüge aus dem „Buch der Lieder“. Aus dem Arabischen übertragen und bearbeitet von Gernot Rotter. Lenningen: Ed. Erdmann, 2004, S. 126.

Matelda

Der 19. November ist in der anglikanischen Kirche Gedenktag für Mechthild von Magdeburg, die deutsche Mystikerin, * um 1207 im Erzstift Magdeburg; † 1282 im Kloster Helfta.. (Die Katholiken feiern sie am 15. August, die Evangelischen am 26. Februar). Zu dem Anlass heute ein „abseitiger“ Text. Im 28. und 33. Gesang von Dantes „Fegefeuer“ kommt eine Frau mit dem Namen Matelda vor. Manche ältere Forscher vermuteten, Dante habe dabei an Mechthild gedacht und ihre Offenbarungen für seinen Text benutzt. Georg Peter Landmann (in seiner kommentierten Prosaübersetzung der Comedia von 1997) sagt: „Vermutlich sind alle historischen und allegorischen deutungen abwegig.“ (S. 217) Ich werde mich nicht in Deutungen einmischen – reizvoll ist die Vorstellung allemal. Diese Matelda erscheint im Kreise mehrerer Frauen, darunter Beatrices, und die Frauen (im folgenden Ausschnitt Beatrice) lesen Dante die Leviten in schwer oder nicht verständlichen Sätzen wie diesen, hier zitiert nach Landmann (dessen Kommentare stehen kursiv zwischen den Dantesätzen):

Du merke dir’s, und zeichne diese worte, wie ich sie bot, genau so auf für die lebenden jenes lebens, das ein lauf zum tode ist. Und achte darauf, wenn du sie schreibst, dass du nicht verbirgst, wie du die pflanze sahst, die jetzt hier zum zweitenmal beraubt ist (erst durch Adam, jetzt durch den riesen). Wer immer sie beraubt oder behackt, beleidigt mit tätlichen flüchen Gott, der sie nur zu eignem gebrauch heilig schuf. Wegen ihres hineinbeissens sehnte sich die erste seele in pein und begehr fünftausend Jahre und mehr nach dem, der diesen biss in sich sühnte. Christus, der durch sein opfer die ursünde überwand, holte bei seiner höllenfahrt auch Adams seele in den himmel; da Adam 930 jahre alt wurde und nach seiner rechnung (Paradies XXVI) 4302 jahre in der vorhölle litt, waren seit dem Sündenfall über fünftausend jahre vergangen. So schwer also wiegt die Sünde des königs von Frankreich, der sich an der herrschaft des göttlichen geistes auf erden verging. Dein geist ist schläfrig, wenn er nicht darauf kommt, dass diese pflanze aus besonderem grund so hoch und im wipfel so verdreht ist. Oben breiter als unten, damit kein mensch zur Weisheit Gottes hinaufsteigen kann. Und wären die nichtigen gedanken in deinem sinn nicht Elsa-wasser und ihr vergnügen ein Pyramus unterm maulbeerbaum, so hättest du allein aus so bedeutenden umständen in sittlicher deutung an dem baum in Gottes verbot seine gerechtigkeit erkannt. Wieder die rätselrede: Das wasser der Elsa, die bei Empoli in den Arno mündet, ist so kalkhaltig, dass ein darin liegender gegenstand sich mit einer kruste überzieht; und das hochspritzende blut des Pyramus, wie schon im 27. gesang erwähnt, färbte die erst helle maulbeere dunkel. Aber weil ich sehe, dass du im geiste aus stein bist, versteinert und verdunkelt, so dass das licht meines Wortes dich blendet, so möchte ich noch, dass du es, wenn nicht geschrieben, doch wenigstens gemalt in dir trägst, aus dem grund, warum man den wanderstab bekränzt mit palme heimbringt.“ Zur erinnerung an die vollbrachte pilgerschaft. All die geschauten allegorieen mögen als bilder haften, wenn auch ihre deutung unverstanden ist.

Nun der Abschnitt in der Übersetzung von Karl Witte, aus der schönen Prachtausgabe von Reclam Leipzig 1965.

Auch sollst, wenn du sie schreibst, du nicht verschweigen, in welchem Zustand du den Baum gesehn hast, der nun zum zweiten Male hier beraubt ward. Wer immer ihn beraubt, wer ihn zersplittert, der kränkt durch tatgewordne Lästrung Gott, der nur zu seinem Dienst ihn heilig schuf. Fünftausend Jahr und mehr verlangt’ in Sehnsucht die erste Seele, weil von ihm sie aß, nach dem, der an sich selbst den Biß bestrafte. Es schläft dein Geist, wenn er nicht wohl erkennt, daß aus besondrem Grund der Baum so hoch und fremdgestaltet ist in seinem Gipfel. Und wären nicht die eitelen Gedanken für deinen Geist gleich Elsas Flut gewesen, und ihre Lust wie Pyramus dem Maulbeer, so würdest du schon aus so vielen Gründen sittlich die göttliche Gerechtigkeit in dem Verbot des Baums erwiesen finden. Doch, weil in deinem Geiste ich versteinert und in dem Steine noch verfärbt dich finde, so daß dich blendet meiner Rede Licht, sollst du, wenn auch als Schrift nicht, doch als Bild sie innen mit dir nehmen aus dem Grunde, warum den Stab mit Palmen Pilger schmücken.“

Ick radle!

Richard Dehmel

(* 18. November 1863 in Hermsdorf bei Wendisch Buchholz, Provinz Brandenburg; † 8. Februar 1920 in Blankenese)

Radlers Seligkeit Wer niemals fühlte per Pedal, dem ist die Welt ein Jammertal! Ich radle, radle, radle. Wie herrlich lang war die Chaussee! Gleich kommt das achte Feld voll Klee. Ich radle, radle, radle. Herrgott, wie groß ist die Natur! Noch siebzehn Kilometer nur. Ich radle, radle, radle. Einst suchte man im Pilgerkleid den Weg zur ewigen Seligkeit. Ich radle, radle, radle. So kann man einfach an den Zehn den Fortschritt des Jahrhunderts sehn. Ich radle, radle, radle. Noch Joethe machte das zu Fuß, und Schiller ritt den Pegasus. Ick radle!

Brettl-Lieder, hg.v. Otto Julius Bierbaum, Leipzig 1900 – Auch in: Richard Dehmel, Gedichte. Hrsg. Jürgen Viering. Stuttgart: Reclam, 1990, S. 17

So leben wir, so leben wir

Joachim Ringelnatz

(* 7. August 1883 in Wurzen als Hans Gustav Bötticher; † 17. November 1934 in Berlin)

Schneiderhüpfel vor dem Ochsen am Spieß Ein Maß Bier und zwei Maß Bier Und hundert Maß Bier und tausend Maß Bier. So leben wir, so leben wir An der Isar. Und Kalbshaxn und Kalbshaxn. Wie sind keine Preußen, wir sind keine Sachsen. Wir sind keine Spießer. Wir sind Genießer. Oktoberfest im Mai, im August, Oktober zu jeder Zeit. Wir sind uns unserer selbst bewußt Und jodeln aus herziger Brust: „Immer kampfbereit!“ Wir sind urwüchsig und frei. Wir sind international gesinnt. Un, zwo, trois, gsuffa! Es lebe unsere Polizei! Wer unsere Behörden nicht liebt, Der spinnt. Wir sind tolerant. Die preußischen Sauereien Sind uns bekannt. Kommt zum Oktoberfest! Unterstützt unsere Brauereien! Himmel Herrgott Sakrament!

Aus: Museum der modernen Poesie. Eingerichtet von Hans Magnus Enzensberger. 2. Band. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1989, S. 459f

Der Aufsteigende

Gestern vor 85 Jahren wurde Wolf Biermann in Hamburg geboren. Heute vor 45 Jahren fasste das Politbüro der SED in Ostberlin den Beschluss, den unbequemen Liedermacher und unerschrockenen Regimekritiker aus der DDR „auszubürgern“ bzw., wie es in der Pressemeldung der ostdeutschen Nachrichtenagentur ADN hieß, „das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik“ zu entziehen. Er hatte sich nicht bewährt. Der Beschluss hatte Folgen. 12 Schriftsteller unterzeichneten eine milde formulierte Petition an die DDR-Machthaber, in der sie darum baten, die Maßnahme zu überdenken. Viele schlossen sich an, fast alle mir wichtigen DDR-Lyriker waren unter den Erstunterzeichnern. Für einen kurzen Moment hatte ich die wahnwitzige Hoffnung, sie würden nachgeben müssen. Es kam anders. In der nächsten Zeit verließen hunderte Künstler das Land, Ende der 80er taten es tausende Normalbürger ihnen nach und 1990 das ganze Land. „Mein Land geht in den Westen“, schrieb der Lyriker Volker Braun.

Heute ein Gedicht Biermanns aus dem Jahr 1967. Es interpretiert eine damals viel diskutierte Plastik des Bildhauers Fritz Cremer, der ein treuer Genosse und einer der angesehensten DDR-Künstler war und der die Petition mit unterzeichnet hatte.

Wolf Biermann FRITZ CREMER, BRONZE: DER AUFSTEIGENDE Mühsam Aufsteigender Stetig Aufsteigender Unaufhaltsam aufsteigender Mann Mann, das iss ja ein schöner Aufstieg: Der stürzt ja! Der stürzt ja fast! Der sieht ja aus, als stürze er Fast sieht der ja aus, als könnte der stürzen Steigt aber auf Der steigt auf Der steigt eben auf! Der steigt aber mächtig auf! Der hat Newtons berühmten Apfel gegessen: Der steigt einfach auf Noch nicht die kralligen Zehen, aber Die Hacke riß er schon vom Boden Über das Knie zerren die Sehnen das Bein Auf Biegen und Brechen zur Geraden Das wieder stemmt hoch ins Becken Die Hüften wuchten nach oben Aufwärts auch quält sich der massige Bauch Die den Brustkorb umgürten: Die Muskelstränge, sie münden Vorbei am mächtig gebeugten Kopf In jener Schulter. Ergießen sich dann In jenen Arm. Und stürzen weiter Bis in die Hand. Schnellen hoch In die Fingerspitzen. Ja! Dieser Fleischklotz strebt auf Dieser Koloß steigt und steigt – das ist eben ein Aufsteigender! Der steigt unaufhaltsam auf – mühsam auch, ich sagte es schon – Diesen Mann da nennen wir zu Recht: DEN AUFSTEIGENDEN Nun sag uns nur noch das: Wohin steigt dieser da? Da oben, wohin er steigt was ist da? Ist da überhaupt oben? Du, steigt der auf zu uns? Oder steigt er von uns auf? Geht uns der voran? Oder verläßt er uns? Verfolgt er wen? Oder flieht er wen? Macht er Fortschritte? Oder macht er Karriere? Oder soll er etwa, was wir schon ahnten: Ein Symbol sein der Gattung Mensch? Steigt das da auf Zur Freiheit, oder, was wir schon ahnten: Zu den Fleischtöpfen? Oder steigt da die Menschheit auf Im Atompilz zu Gott und, was wir schon ahnten: Ins Nichts? So viele Fragen um einen, der aufsteigt

Aus: Wolf Biermann, Alle Gedichte. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1995, S. 26

CC BY 2.5

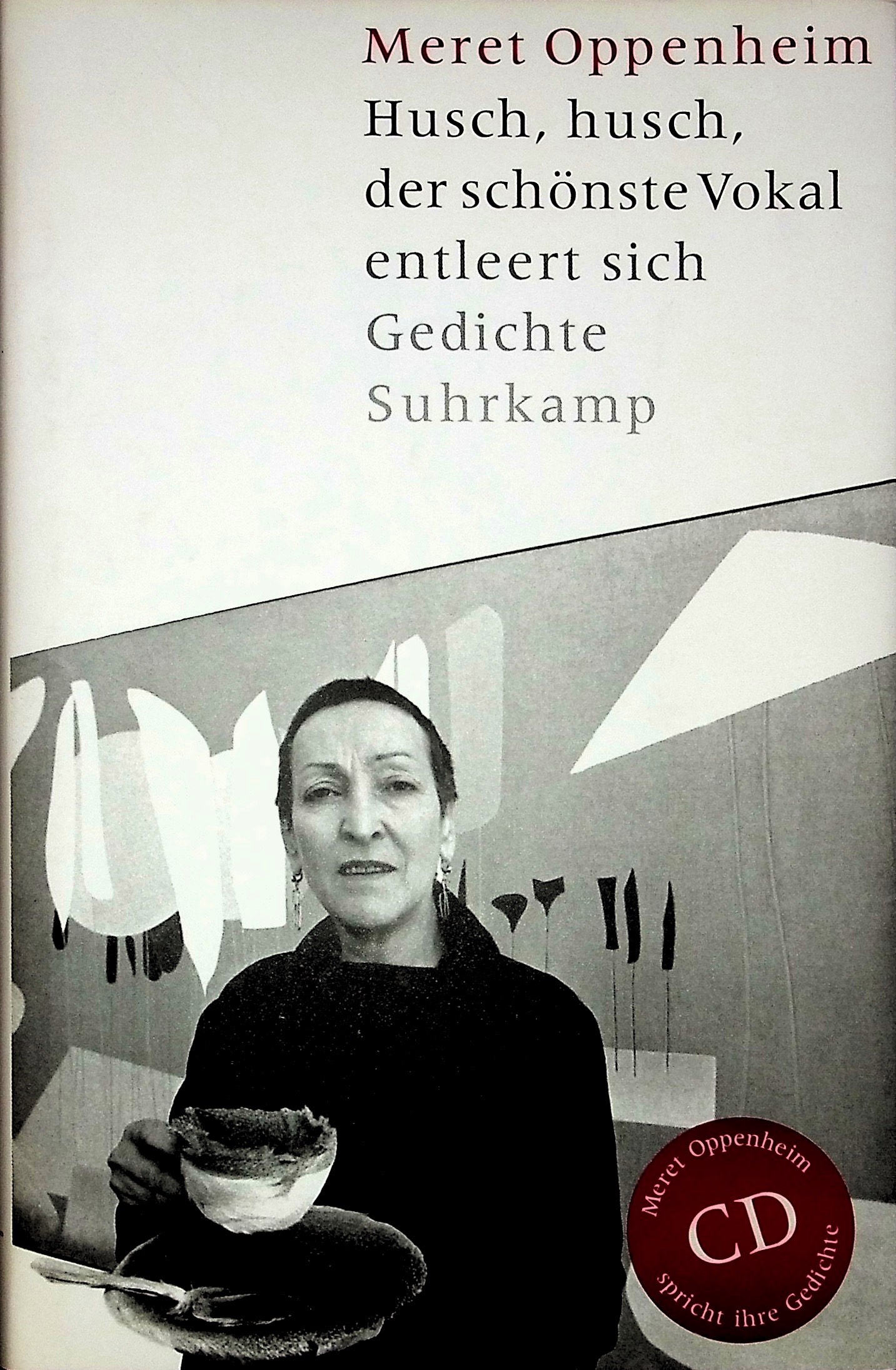

Meret Oppenheim erinnern

Meret Oppenheim

( * 6. Oktober 1913 in Charlottenburg, heute Berlin; † 15. November 1985 in Basel)

Ich muß die schwarzen Worte der Schwäne aufschreiben. Die goldene Karosse am Ende der Allee teilt sich, fällt um und schmilzt auf der regenfeuchten Straße. Eine Wolke bunter Schmetterlinge fliegt auf und erfüllt den Himmel mit ihrem Getön. Ach, das rote Fleisch und die blauen Kleeblätter, sie gehen Hand in Hand. (1957)

Aus: Meret Oppenheim, Husch, husch, der schönste Vokal entleert sich. Gedichte, Prosa. Hrsg. Christiane Meyer-Thoss. Mit Abbildungen und CD. Berlin: Suhrkamp, 2013, S. 79

O Herr!

Iulia Hasdeu (Haşdeu, * 14. November 1869 in Bukarest; † 29. September 1888 ebenda) war eine rumänische Dichterin, „Wunderkind“ und „Frühvollendete“. Sie schrieb Rumänisch und Französisch – im deutschen Sprachraum blieb sie offenbar unbekannt. Alexandra Bernhardt (Wien) war so freundlich, mich auf sie aufmerksam zu machen und ein Gedicht zu übersetzen.

Über die Dichterin schreibt Wikipedia:

Iulia Hasdeu wurde als Tochter des Politikers und Schriftstellers Bogdan Petriceicu Hasdeu und dessen Frau Iulia Faliciu in Bukarest geboren. Bereits in jungen Jahren zeigte sich ihr Talent, mit zweieinhalb Jahren lernte sie lesen, im Alter von acht Jahren sprach sie fließend Französisch, Deutsch und Englisch und hatte die vier ersten Schulklassen abgeschlossen. Mit elf Jahren schloss sie die das Colegiul Național „Sfântul Sava“ und ihre Studien am Bukarester Musikkonservatorium ab. Seit 1881 lebte sie in Paris, wo sie zunächst das Collège Sévigné besuchte, welches sie als Bakkalaurea abschloss. Im Jahr 1886 schrieb sie sich an der Sorbonne ein und besuchte Kurse an der École pratique des hautes études. Zwei Jahre später treten bei ihr die ersten Anzeichen von Tuberkulose auf, nach Behandlungen in Italien und der Schweiz kehrt sie im Sommer 1888 nach Bukarest zurück. Dort verstarb sie im September 1888

Mit Ausnahme einiger Gedichte, die während ihres Lebens und ohne Zustimmung der Autorin erschienen sind, erschienen ihre Werke posthum. Ihr erster Gedichtband, Bourgeons d’Avril, den sie 1887 schrieb, erschien zwei Jahre später unter dem Pseudonym Camille Armand im Band Oeuvres posthumes de Julie B.P. Hasdeu. Des Weiteren gab ihr Vater ihre Werke in zwei weiteren Teilen heraus, Chevaleries (Erzählungen) und Theatre.

O, Doamne!

O, Doamne! Cer iertare, aș vrea acum să mor!

N-am șaisprezece ani! Dar viața mea-i amară,

Și inima mi-e tristă, speranțele nu cobor

Și fără de prieteni, ruina mă-mpresoară!

Mai bine e să mor. Nici nu mai pot să plâng,

Și lacrimile au un farmec ne-ntrecut …

Când nu mai pot de-o vreme nici lacrimi să mai strâng,

Vreau moartea să-mi aducă odihna ei de lut.

(Quelle: https://ro.wikisource.org/wiki/O,_Doamne!)

O, Herr!

O, Herr! Laß sterben endlich mich — verzeih!

Bin keine sechzehn Jahr! Und doch ist bitter mir mein Leben,

Voll Trauer ist mein Herz, und nichts kann Hoffnung geben,

Ich schmachte ohne Freund: Verderben hüllt mich ein.

Ach! besser wär’ ich tot: Nicht kann ich weinen mehr,

Und keine Tränen haben schmerzt doch sehr …

Denn diese waren voller Charme und einz’ge Freunde hier;

So mag ich sterben: daß Erde letztlich Ruhe gebe mir.

(Nachdichtung aus dem Rumänischen von Alexandra Bernhardt)

Hertha Kräftner (1928-1951)

Heute vor 70 Jahren nahm sich die österreichische Schriftstellerin Hertha Kräftner mit nur 23 Jahren das Leben. 50 Jahre später wurde in ihrer Heimatstadt eine Gasse nach ihr benannt.

Hertha Kräftner

(* 26. April 1928 in Wien; † 13. November 1951 ebenda)

BETRUNKENE NACHT Der Gin schmeckt gleich um elf und drei, das Soda nur wird schaler. Wer will, der kann mich haben für einen alten Taler. Mein Bräutigam, mein Bräutigam war einer von den sieben Raben, der flog am Haus vorbei, da war es zwölf vorbei, mein Bräutigam, mein Bräutigam tat einen dunklen Schrei und wollte seinen süßen Schnabel an meinem Herzen laben, da spießte ihn ein fremder Mann auf eine Silbergabel. Nun kann mich jeder haben für einen alten Taler. Das Herz, mein Freund, ist aber nicht dabei bei diesem Preis, dem Herzen, Freund, wird kalt und heiß nur bei den Zärtlichkeiten eines Raben. Darum auch haben meine Freunde mich ertränkt... Versprecht, daß ihr das Glas Chartreuse verschenkt, in dem ich schwimme als ein gelbes Ei.

Aus: Hertha Kräftner, Das Werk. Gedichte Skizzen Tagebücher. Ausgewählt von Otto Breicha und Andreas Okopenko. (Burgenländische Bibliothek). Eisenstadt: Edition Roetzer, 1977, S. 51

Marie T. Martin †

Marie T. Martin

Brief im April Bekommst du noch Briefe von Toten? Ich schreibe dir ins Jahr nach deinem Tod, was siehst du ohne Augen? Hier wachsen Blauschote und Glimmerkraut, später wird sich enthüllen, welche Sätze wichtig gewesen wären. Schreibst du noch Briefe, ich schreibe mir selbst ins Jahr meiner Geburt, ein Rollbild auf einem Parkplatz die Kalligrafie von Reifen. Wurdest du älter, sieht dich die fahrende U-Bahn, hält dich der Ahorn dazwischen? Versprich mir wach zu bleiben, versprich mir eine Rede an die Seele, in einem Gebinde aus Weißdorn und Wacholder. Versprich mir aufzuwachen, versprich mir, dich nie zu verlassen.

Aus: Rückruf. Gedichte. Leipzig: Poetenladen, 2020

Die Dichterin Marie T. Martin starb mit 39 Jahren am 2. November in Freiburg (Br.).

Nachruf: MDR Kultur | Badische Zeitung |

… am Martinstag

Àxel Sanjosé

Mahlers Fünfte am Martinstag Aus der Dämmerung ein Krankenwagen, eine Fanfare. Die Lichter flackern, die Stimmen werden dünn, die Mäntel lassen den Wind durch. Wir gehen nicht nach Haus. Schlecht beleuchtet, diese Wege, und viel zu holprig für ein Kondukt.

Aus: Àxel Sanjosé, Gelegentlich Krähen. Gedichte. Weilerswist: Landpresse, 2004, S. 71

Die wahre Mutter-Sucht

Jacob Cats

(* 10. November 1577 in Brouwershaven auf der Insel Schouwen-Duiveland; † 12. September 1660 in Den Haag)

Der niederländische Dichter Jacob Cats war in seiner Heimat über seinen Tod hinaus populär. Auch in Deutschland erschienen schon zu Lebzeiten und noch lange danach zahlreiche Übersetzungen. Die junge Dichterin Sibylla Schwarz (1621-1638) erhielt seine Werke und begann daraus zu übersetzen. Hier ein Auszug aus seinem Hauptwerk Houwelick (Ehe), eine Art Ratgeber besonders für Frauen, im Original erschienen 1625.

Aus: Die Heurath. 5. Teil Wann euch der milde GOtt nun Kinder hat gegeben/ Und ihr in selbigen allmählig könnet leben/ Da habt ihr Freud' und Lust/ ein rechtes Zeit vertreib/ Zum Guten für den Mann so wohl/ als für das Weib. Da ist die Stund und Zeit/ die recht bequem muß taugen/ Das neugebohrne Kind mit eignem Blut zu saugen/ 'Sist Unrecht/ daß das Weib / bey ihrer zarten Frucht/ Nicht günstig stellt zu Werck die wahre Mutter-Sucht. Gebrauch/ o junge Frau/ brauch deine wehrte Gaben/ Brauch deine edle Milch/ das liebe Kind zu laben ; Denn einem feinen Mann erweckt es grosse Lust/ Wenn seine liebe Frau dem Kinde giebt die Brust. Die Brüste/ die du trägst/ so geistig auffgeschwollen/ So angenehm erhöh't/ so künstlich auffgequollen/ Sind nicht/ daß man sie bloß zum Schmuck des Leibs beschau/ Noch weniger zur Pracht und Uppigkeit der Frau. Gewiß/ der wehrte Schatz/ die angenehmen Hügel/ Die lieblichen Coralln/ sind ja ein andrer Spiegel/ Als daß man sie gebrauch nur zur Ergötzlichkeit/ Sie sind der jungen Frucht zur Nahrung bloß geweyht. Das ist ihr rechtes Ziel. Das zärtliche Gebeine Findt annoch keine Lust an Trauben und am Weine/ An keinem Malvasier ; Die süße Milch allein Kan stillen sein Geschrey/ und ihm ein Labsal seyn. (...) Du hattest große Lust / du schöpfftest viel Behagen/ Vor eine süsse Last inwendig einst zu tragen/ Nun/ da es dich ansieht/ und zu der Mutter lacht/ Laß deine Mutter-Sucht verneuren ihre Macht. Erbarme/ bitt' ich dich/ doch über dein Gebeine/ Und deines Leibes Frucht/ vernimmstu/ daß sie weine/ Die Hände nach dir streck'/ und klopf' an deine Brust/ Zu löschen ihren Durst/ zu büssen ihre Lust. Der Unterscheid ist groß/ wann Mütter selber säugen/ Und mit der offnen Brust ein günstigs Hertze zeigen/ Als wenn ein fremdes Weib und Amm den Dienst verübt/ Und offt der jungen Frucht gestöhrte Brüste giebt. (...) Doch wirds zu guter Art und gutem Leumuht taugen/ Sieht man das junge Kind an deinen Brüsten saugen 'Sist Ehre vor die Frau/ wenn sie dem Eh-Mann zeigt/ Daß sie ein junges Kind aus ihrem Busen säugt. Macht keinen Unterscheid/ last alle frische Frauen Auff diese Mutter-Pflicht mit sichern Gründen bauen (...)

Aus: Die Heurath. Fünffter Theil. In: Des Welt-berühmten Holländischen Poëten/ JACOB CATS, (…) Sinnreicher Wercke und Gedichte/ Aus dem Niederländischen übersetzt/ Andrer Theil: Bestehend in der Heurath (…) Hamburg/ bey Seel. Thomas von Wierings Erben/ im gülden A/B/C. bey der Börse/ im Jahr 1711. S. 469 – 473

Mehr über den Autor im Lyrikwiki

Mit dem Fahrstuhl in den Himmel

Anne Sexton

(* 9. November 1928 in Newton, Massachusetts; † 4. Oktober 1974 in Weston, Massachusetts)

Mit dem Fahrstuhl in den Himmel Wie der Feuerwehrmann sagte: Nehmen Sie kein Hotelzimmer in New York das höher liegt als im fünften Stock. Sie haben zwar längere Leitern doch die klettert keiner rauf. Wie die New York Times schrieb: Der Lift sucht sich immer das Stockwerk aus, wo es brennt geht automatisch auf und schließt nicht mehr. Solche Warnungen mußt du in den Wind schlagen wenn du aus dir aussteigen, in den Himmel brausen willst. Viele Male fuhr ich über den fünften Stock hinaus, aufwärts schlingernd, doch nur einmal bis ganz nach oben. Sechzigster Stock: kleine Pflanzen und Schwäne neigen sich in ihr Grab. Zweihundertster Stock: Berge mit der Geduld einer Katze, das Schweigen kommt auf leisen Sohlen. Fünfhundertster Stock: jahrhundertealte Botschaften, Briefe, trinkbare Vögel, eine Wolkenküche. Sechstausendster Stock: die Sterne, Skelette in Flammen mit singenden Armen. Und ein Schlüssel, ein sehr großer Schlüssel, der irgendetwas öffnet — eine nützliche Tür — irgendwo — dort oben.

Deutsch von Hans-Christian Rohr, in: Schon mal gelebt? Amerikanische Gedichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Hans-Jürgen Heise und Annemarie Zornack. Kiel: Neuer Malik, 1991, S. 111f

Slowakischer Goethe

Heute vor 100 Jahren starb Pavol Országh, der sich als Dichter Hviezdoslav nannte. Er gilt als slowakischer Nationaldichter. „Bereits in der Quinta schrieb er zunächst ungarisch, dann auch deutschsprachige Gedichte. Sein Lehrer nannte ihn damals diesbezüglich einen jungen Goethe.“ (Wikipedia). Zu einer Zeit, als die slowakische Sprache weitgehend verboten und nicht als Literatursprache ausgewiesen war, übersetzte er deutsche (Goethe, Schiller), polnische, ungarische, französische und russische Dichter, und Shakespeare!

Hviezdoslav

(* 2. Februar 1849 in Vyšný Kubín; † 8. November 1921 in Dolný Kubín)

Aus: Sonette (1886) Wie prächtig seid ihr, wenn ihr so im Kreise schreitet, ihr seid so viele, doch zieht jeder seine Bahn; ihr seid nicht fremden, eignen Ruhmes Schnitter. Scham bereitet euch, wenn jemand finstres Unrecht leidet. Dort ist der großen Weltgeschichten Feld gebreitet! Daß er sie einmal aufschreibt, ist des Forschers Wahn: er stochert in entfernten Nebeln, will sich nahn, tranchiert die Himmel, wie der Pflug den Acker schneidet. Ein Überfluß an Theorien wird erfunden. Für sich teilt er Galaxis um Galaxis ein; er prüfe nur ... ein Spatz bleibt es in seinen Händen. Ich bin dafür, den Kosmos gründlich zu erkunden; doch bleibt ein Seufzer der Bewunderung allein, ein Wort nur: Herr! – will ich in ferne Höhen senden.

Deutsch von Dietmar Zirnstein, aus: Hviezdoslav: Mit dem Olivenzweig kehr bei uns ein. Sonette. Leipzig: Insel, 1983, S. 41

O, veľkolepí ste, jak kráčate tak v kole, vy jasní pútnici, hoc mnohí, v shode preds’; nie cudzej, vlastnej vy ste každý slávy žnec, pre krivdu nevchádzate mračnej do nevole. Tam svetodejov veľkých nedohľadné pole! Že kedys’ spíše ich, si trôfa vedomec: i štára v tajných hmlách a zvŕta nebožiec, i nebesá rozkrájal ako oráč role. Vtom domnienok všakových hojnosť rozsial na ne. Pred sebou predviesť dal rad sústav slnečných; diaľ skúša, beh, lúč... a už vtáčka chvatol v dlane! ... Ja, pravda, chválim Kozmu umné spytovanie; pri všetkom obdive však preds’ sa prerve vzdych, vzdych z hlbín k ústam, z úst do výšin v slove: Pane! –

Ebd. S. 40

Amor als Holzfäller

Auf die Gefahr, allmählich den Unmut der verehrten Leserschaft auf mich zu ziehen, hier noch einmal der alte Anakreon. Ich finde nämlich, er ist interessanter als das meiste, was man Anakreontik nennt. So Zeug von Frauen und Wein („Wein, Weib, Gesang“) in gereimten deutschen Versen. Anakreons Werk besteht fast nur aus Fragmenten, aber man spürt doch den Biss. Heute ein Epigramm und ein paar Fragmente von Liebe. Allerdings setzt das Epigramm auch zunächst mit Ablehnung ein, Anakreon ist auch kein schlechter Hasser.

Epigramm

Gar nicht schätze ich den, der, beim vollen Mischkruge schlürfend,

nur von bitterem Streit, traurigem Kriege erzählt;

nein, ich ehre den Mann, der die herrlichen Gaben der Musen

und Aphrodites Geschenk mitbringt zu frohem Genuß.

Deutsch von Dietrich Ebener, aus: Liebe ist nicht Lieb allein. Altgriechische Liebesgedichte. Berlin u. Weimar: Aufbau, 1984, S. 27

Schon wieder hat wie ein Holzfäller der Liebesgott mit gewaltiger Axt mich gefällt, im winterlichen Bergbach mich gewaschen.

Deutsch von Eckart Peterich, aus: Fragmente frühgriechischer Lyrik. Florenz: Sansoni, o.J. (1943), S. 63

Eros der Schmied Mit schwerwuchtendem Hammerschlag, wie die glühende Stang ein Schmied, trifft mich Eros und taucht mich dann in eiskaltes Gewässer.

Deutsch von Emanuel Geibel, aus: Liebesdichtung der Griechen und Römer. Ausgewählt und zum Teil neu übertragen von Horst Gasse. Leipzig: Dieterich, 1963, S. 57

Zum Schluß ein paar kurze Fragmente und Splitter.

Ich liebe wieder und ich liebe nicht und bin von Sinnen schon und bin es nicht.

(Ebener)

... und wieder lieb' ich und lieb' nicht, bin rasend und bin rasend nicht.

(Latacz)

... schüttelte die langen Thrakersträhnen ...

(Ebener)

Nicht mehr kümmere ich mich um das thrakische Mädchen.

(Ebener)

Zum Abschluß der Anakreonserie ein Fragment auf Englisch

Noch ein Hassgedicht oder dasselbe noch einmal?

Nämlich von Anakreon. Alexandra Bernhardt hat mir geschrieben und vorgeschlagen, es könnte eine Fehlübersetzung sein. Es gibt nämlich ein Fragment, das so ähnlich beginnt wie das gestrige. Folgende Belegstellen hat sie herausgesucht (im folgenden zitiere ich ihre Mail).

ἐγὼ δὲ μισέω πάντας ὅσοι χθονίους ἔχουσι ῥυσμοὺς καὶ χαλεπούς· μεμάθηκά σ᾽, ὦ Μεγιστῆ, τῶν ἀβακιζομένων.

(416 PMG = 334 LGS, in: Die griechische Literatur in Text und Darstellung. Archaische Periode. Herausgegebn von Joachim Latacz. Stuttgart: Reclam, 1998 (2); p. 434.)

Die Übersetzung:

... ich aber hasse alle, die erdnahe Regulative befolgen und das pedantische Zeug! Du gehörst - ich weiß es, Megistes! - denen an, die drüberstehn!

(Ibd. p. 435.)

Wenig überraschend kursieren recht unterschiedliche Übersetzungen dieses Fragments, wobei Megistes als Adressat mitunter vernachlässigt wird. Hier nur einige wenige Beispiele.

Ich hasse alle Jene versteckten Gemüther, die so unhold Sind und so schwierig; in dir, Megistes, fand ich Eines der kindlichen Herzen.

(Eduard Mörike, z.B. in: Anakreon, Gedichte. Anakreontische Lieder. Leipzig: Reclam, 1972, S. 11)

Ego vero odi omnes , qui sordidos habent modos & molestos didicerunt , didicerunt , nam maxima tacentium .

(Anacreontis Teii Odae et fragmenta, graece et latine, cum notis Joannis Cornelii de Pauw. Trajecti ad Rhenum: Apud G. Kroon, 1732; p. 283.)

But I hate all who have sullen and difficult ways. I have learned that you, Megistes, are one of the quiet ones. [He uses ἀβακιζομένων, 'quiet', in the sense of 'peaceful, causing no disturbance'.]

(Anacreon. Greek Lyric, Volume II: Anacreon, Anacreontea, Choral Lyric from Olympus to Alcman. Edited and translated by David A. Campbell. Loeb Classical Library 143. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988; p. 95)

I hate all men with manners stern. As though from 'neath the earth they came; But thou, Megistes, I did learn, Art calm of mind and e'er the same.

(The lyric songs of the Greeks; the extant fragments of Sappho, Alcaeus, Anacreon, and the minor Greek monodists. Translated and into English verse by Walter Petersen. Boston: Badger, 1918; p. 88)

https://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/browse.html?text_id=403

(Originalwortlaut und eine neugriechische Version)

Und so weiter.

Die crux scheint „ἀβακιζομένων“ zu sein: Ist Megistes schweigsam? Genügsam? Gelassen? …?

So weit aus der Mail, vielen Dank! Ob die lateinische Fassung von 1732 die Quelle für die französische ist, die ich gestern hier zitierte? – Ich ergänze noch aus meiner Sammlung.

Ich hasse alle die mürrisch und schroff sich benehmen wie Schergen der Unterwelt. Du, mein Megistes, ich weiß es, gehörst zu den Ruhigen.

Deutsch von Dietrich Ebener, aus: Griechische Lyrik in einem Band. (Bibliothek der Antike). Berlin u. Weimar: Aufbau, 1976, S. 158

I despise the rude, earthy manners Of these barbarians. But you, Megistês, are as shy as a child.

7 Greeks: Archilochos, Sappo, Alkman, Anakreon, Herakleitos, Diogenes, Herondas. Translations by Guy Davenport. New Directions, 1995

Neueste Kommentare