Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Von Gedichten

Anne Helene Guddal

Wirtschaft gehört nicht in Gedichte

sagen die Reichen

Gedichte können wir uns nicht leisten

sagen die Armen

Keiner liest Gedichte

sagen die, die Gedichte lesen

Aus: die horen 275. Das Gras hinter dem letzten Haus. Neue Literatur aus Norwegen. Zusammengestellt von Uwe Englert. 3. Quartal 2019, S. 252

Die norwegische Autorin ist Jahrgang 1982, sie stammt aus Nordnorwegen. Wer ihr Gedicht aus dem Norwegischen übersetzt hat, konnte ich dem gewohnt tollen horen-Heft leider nicht entnehmen.

Mörike erinnert an Hölderlin (2)

Am Todestag des großen Dichters Eduard Mörike bringe ich hier, auf zwei Tage verteilt, eine „Erinnerung an Friedrich Hölderlin“, die 1863 erstmals veröffentlicht wurde.

Eduard Mörike

Erinnerung an Friedrich Hölderlin (II)

Das zweite hiemit vorzulegende Stück, ungefähr aus der Zeit jenes Porträts, ist an den wackren Tischler Zimmer zu Tübingen gerichtet, in dessen Hause Hölderlin so viele Jahre im Zustande des Irrsinns verbrachte.

Der Dichter suchte diesen Versen, dem Manne zu gefallen, dem sie gewidmet sind, ein möglichst individuelles Gepräge dadurch zu geben, daß einerseits auf dessen landwirtschaftlichen Besitz, die liebevolle Pflege seines Weinbergs, andererseits auf seine Handwerksgeschicklichkeit angespielt wird, und es macht einen komisch-rührenden Eindruck, zu sehen, wie er, der bekanntlich in der altgriechischen Welt lebte und webte, auch diese Aufgabe mit Herbeiziehung des Dädalus, jenes hochberühmten mythischen Künstlers, dem unter anderem die Erfindung der Säge und des Bohrers zugeschrieben wird, in seiner gewohnten, feierlich idealischen Weise behandelt.

An Zimmern Von einem Menschen sag' ich, wenn der ist gut Und weise, was bedarf er? Ist irgendeins, Das einer Seele gnüget? ist ein Haben, [ist] Eine gereifteste Reb' auf Erden Gewachsen, die ihn nähre? – Der Sinn ist deß' Also. Ein Freund ist oft die Geliebte, viel Die Kunst. O Theurer, dir sag' ich die Wahrheit: Dädalus' Geist und des Walds ist deiner.

Aus: Freya. Illustrirte Blätter für die gebildete Welt, Jahrgang 3, Stuttgart 1863, S. 337f.

Textfassung der Frankfurter Hölderlinausgabe (in der Fassung der chronologisch-integralen Edition in Band 20, Frankfurt, Basel: Stroemfeld, 2008, S. 431). Der Herausgeber interpretiert Mörikes Datierung „etwa 1825“, was etwa die Zeit des Porträts ist, als das Jahr, in dem alle bei Hölderlins Quartiergeber befindlichen Manuskripte abgeholt wurden. Aus inhaltlichen und stilistischen Gründen vermutet Sattler eine frühe Entstehungszeit, etwa 1808/09.

An Zimmern Von einem Menschen sag ich, wenn der ist gut Und weise, was bedarf er? Ist irgend eins Das einer Seele gnüget? ist ein Haben, ist Eine gereifteste Reb' auf Erden Gewachsen, die ihn nähre? Der Sinn ist deß Also. Ein Freund ist oft die Geliebte, viel Die Kunst. O Theurer, dir sag ich die Wahrheit. Dedalus Geist und des Walds ist deiner.

Mörike erinnert an Hölderlin

Am Todestag des großen Dichters Eduard Mörike bringe ich hier, auf zwei Tage verteilt, eine „Erinnerung an Friedrich Hölderlin“, die 1863 erstmals veröffentlicht wurde.

Eduard Mörike

Erinnerung an Friedrich Hölderlin (I)

Das gegenwärtige kleine Profilbild des Dichters Friedrich Hölderlin wurde ums Jahr 1825 von dem Maler G. Schreiner, welchen ich noch als Tübinger Student bei ihm einführte, skizziert. Es ist in hohem Grade ähnlich ausgefallen, besonders auch ist die Haltung, worin sich das Bemühen zeigt, einem subtilen Gedanken den gehörigen Ausdruck zu geben, sehr gut getroffen.

Ich begleite diese bildliche Mitteilung mit zwei interessanten Gedichten Hölderlins, wovon das erstere: »An eine Verlobte«, offenbar aus seiner besten Zeit herrührt und deshalb in einer künftigen neuen Ausgabe der Schriften nicht fehlen darf. Ich verdanke dasselbe der Güte einer vor etwa fünfzehn Jahren zu Nürtingen verstorbenen Schwester des Dichters. Es ist, ohne Überschrift, von einer klaren weiblichen Hand für irgend jemanden kopiert, augenscheinlich von der Braut selbst; denn bei der schmeichelhaftesten Stelle: »Zwar – bist du schön« steht ein Sternchen mit der Bemerkung unten am Rande: »Dies selbst schreiben zu müssen!« –

Diese Abschrift kam später, vielleicht auf Verlangen des Dichters, dem etwa kein Konzept davon geblieben, an Hölderlin zurück, wie verschiedene Aufzeichnungen von seiner Hand auf demselben Blatte, besonders Verse aus der ersten Periode seiner Geisteskrankheit, beweisen. Die Herausgeber der ersten Sammlung der Gedichte legten das Stück als zweifelhaften Ursprungs beiseite, vermutlich durch Verstöße gegen das Versmaß beirrt, die jedoch nur auf Rechnung der Schreiberin kommen. Namentlich hat sie, weniger vertraut mit den antiken Metren, in der dritten Strophe statt eines zweisilbigen Wortes ein viersilbiges gesetzt, um einen ihr persönlich wichtigen Umstand nicht unberührt zu lassen. Sie schrieb statt »an des Jünglings (oder des Liebsten) Blicke«, wie es wohl geheißen haben mag: »an des Neugefundenen«. Möglicherweise hatte sie den ersten Entwurf des Verfassers vor sich, wo etwa der Ausdruck jenes Nebenbegriffs wirklich auf diese Weise versucht und wieder fallen gelassen war, so daß sie ohne Unbescheidenheit nach ihrem Sinne wählen zu können glaubte. Die andern Fehler sind zufällig und der Art, daß in Wörtern wie »Wiedersehen, Wiedersehn« ein Vokal bald zu wenig, bald zu viel steht. Über Person und Verhältnisse der Braut, die ein geistvolles, der Dichtkunst nicht fremdes Mädchen gewesen zu sein scheint, wird sich etwas Näheres schwerlich ermitteln lassen.

An eine Verlobte Des Wiedersehens Tränen, des Wiedersehns Umfangen, und dein Auge bei seinem Gruß, – Weissagend möcht' ich dies und all der Zaubrischen Liebe Geschick dir singen. Zwar jetzt auch, junger Genius! bist du schön, Auch einsam, und es freuet sich in sich selbst, Es blüht von eignem Geist und liebem Herzensgesange die Musentochter. Doch anders ist's in seliger Gegenwart, Wenn an des Jünglings Blicke dein Geist sich kennt, Wenn friedlich du vor seinem Anschaun Wieder in goldener Wolke wandelst. Indessen denk', ihm leuchte das Sonnenlicht, Ihn tröst' und mahne, wenn er im Felde schläft, Der Liebe Stern, und heitre Tage Spare zum Ende das Herz sich immer. Und wenn er da ist und die geflügelten, Die Liebesstunden, schneller und schneller sind, Dann sich dein Brauttag neigt und trunkner Schon die beglückenden Sterne leuchten: Nein! ihr Geliebten! nein, ich beneid' euch nicht! Unschädlich, wie vom Lichte die Blume lebt, So leben, gern vom schönen Bilde Träumend und selig und arm, die Dichter.

Die (alkäische) Ode ist nur als Abschrift einer Abschrift überliefert. Eduard Mörike lag eine Abschrift von Marie Rätzer (die es vermutlich für Susette Gontard, Hölderlins Geliebte, abgeschrieben hatte) vor, und er verfasste zwei Abschriften. Das Gedicht entstand wahrscheinlich 1796.

Mörikes Text erschien in Freya. Illustrirte Blätter für die gebildete Welt, Jahrgang 3, Stuttgart 1863, S. 337f.

USA 1966

Allen Ginsberg

(* 3. Juni 1926 in Paterson, New Jersey; † 5. April 1997 in New York)

Uptown

Leuchtend gelbe Budweiser Reklame über der Bar,

„Ich hab alles gesehn“ – der Barmann gab mir das Wechselgeld auf 10 Dollars heraus.

Freundlich sah ich ihn an, starrende Augen hinter dem ersten Bartwuchs –

mit Montana Musikern die in Manhattan herumlungern,

auch sie mit erstem krausen Haar – wir saßen an der antiken Theke und erzählten, Madame Grady’s literarischer Salon von seltsamem Wert in New York –

„Wenns nach mir ging, würd ich dir das Haar abschneiden

und dich nach Viet Nam schicken“ – „Meinen Segen dann“

erwiderte ich einem hageren Mann der mit dem Hut auf dem Kopf zur Bartür eilte

auf der nassen dunklen Amsterdam Avenue Jahrzehnte später —

„Und wenn ich das nicht könnte, würde ich dir die Kehle durchschneiden“ knurrte er beim Gehen,

und „Meinen Segen, Sir“ fügte ich hinzu als er im Regen seinem Schicksal entgegenging, feiner Ire.

April 1966

Übertragen von Heiner Bastian

Aus: Allen Ginsberg, Poesiealbum 127. Berlin: Neues Leben 1978, S. 18

Allen Ginsberg reads „Uptown“ at the University of Cincinnati’s Elliston Poetry Room on April 23, 1975

Mondmenschin

Bess Brenck-Kalischer

(* 21. November 1878 in Rostock; † 2. Juni 1933 in Berlin)

Aber jene Leute,

Die von der Liebe

Als einer Quelle tiefen Genießens sprachen.

Sie waren sicher vom Mond,

Vom lieben weißen Mond.

Und mich trug ein hohes Verlangen,

Auch ein Mondmensch zu sein.

Aus: Bess Brenck-Kalischer, Versensporn 3. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2011, S. 21

Neopathetisch

Heute vor 805 Jahren eroberte Tschingis Khan Peking. Vor 110 Jahren fand in Berlin der erste Abend des „Neopathetischen Cabarets statt, geleitet von Jacob van Hoddis. Vor 51 Jahren lagen Yoko Ono und John Lennon in Montreal in einem Bett und spielten das Lied „Give peace a chance“ dazu. Und vor genau 30 Jahren wurde Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz.

Das Lyrikzeitung-Gedicht zum #Expressionismusjahr2020 gilt heute dem Neopathetischen Cabaret. Ausnahmsweise mit etwas Information zuvor. Ich entnehme sie dem Begleitband zur Ausstellung „all meine pfade rangen mit der nacht. jakob van hoddis 1887-1942“, erschienen 2001 bei Stroemfeld.

Die Zeit schwieg jede Ausnahmeregung tot. Erwin Loewenson über den Neuen Club (1958)

Bei Erinnerungen an Jakob van Hoddis fallen einem zuerst die Bestrebungen des „Neuen Club“ ein (von 1909 bis ’14), die im „Neopathetischen Cabaret“ verkündet und mit Beispielen vorgeführt wurden. (…) Daß die zurückhaltenden deutschen Intellektuellen den Mut hatten, den Futurismus, Kubismus, Expressionismus, den Dadaismus, den Surrealismus und Existenzialismus sich überhaupt gefallen zu lassen, das verdanken sie nicht erst den Erlebnissen der Weltkriege, sondern schon dem Wirbel, den die sogenannten Neopathetiker hervorgerufen hatten unter den schlagfertigen Geistern von Berlin, und denen, die aus München, Prag, Wien herbeieilten. Aber auch diese Wirkungen nach außen waren noch allzu einseitig. Worauf das neuartige Pathos hinauslief, das läßt sich mit einem Satz von Hegel umschreiben, mit dem wahrsten Wort, das er ausgesprochen: „Sind die Vorstellungen erst einmal revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht stand.“

Nichts Geringeres als ein Umbau der Wirklichkeit aufgrund einer Transformation der allgemeinen Vorstellungswelt war das Endziel, das dem Kern des Neuen Club vorschwebte mit dem harmlos-vergnüglichen Neopathetischen Cabaret, mit dem man zunächst tatkräftige „Intensivierungszentren“ auf allen Lebensgebieten, theoretischen wie praktischen, zu provozieren gedachte. Neuartiges Pathos – das hieß ihnen: vitalisierender Weltaspekt. Freilich kein in sich abgesonderter, sich selbst genießender, sondern ein solcher, der eine sinnvolle Einung von Denken, Fühlen, Wollen und Handeln hervorbringt, – jedem diejenige Einung, die sich von der konkreten Umweltnähe dem Subjekt als eine jeweils besondere „Aufgabe“ stellt.

Aber wie dies „Pathos“ für den einzelnen eine wiedergekehrte und neue Art der Belebung geworden war, nach den durchrittenen Epochen von phlegmatisch und stumm machender Skepsis und von indifferentem Ästhetizimus, so sollte es auch als eine Regenerationsbewegung in die Gegenwart eingreifen, die ja an beidem bis zur Selbsterdrosselung jeder Eigenaktivität lahm war. Mit den Resten ihrer Lebendigkeit schwieg die Zeit jede Ausnahmeregung tot, die ihr hätte helfen können: wertlos gewordenes Leben fällt ja immer über sich selbst her. In den Zuständen dieser rapiden Abbauepoche empfand dieser Kreis bereits 1912, daß man mitten in einer „Sintflut-Ara“ steckte. Aber er ließ sich nicht davon düpieren.

Wie in einem Laboratorium des Geistes stellte er Überlegungen an, die sich als Vorarbeiten für diejenige Lebenserfassung bezeichnen ließen, aus der eine neue, kulturfähige Sozialität hervor gehen könnte. Das wäre das notorische Unternehmen rebellischer Jugend gewesen, wäre man nicht so überlegt, ja allzu gewissenhaft vorgegangen. Mannigfache Lösungen des gleichen Problems wurden daraufhin untersucht, was sie für die Regenerationsbewegung leisten, wie sie sich ihr in die Quere stellen könnten; bis zu „letzten Kriterien“ und „obersten Werten“ suchte man sie durchzuführen, die ihrerseits wieder in eine Gesamtsynthese aller Lebensgebiete (und nicht etwa nur der wissenschaftlich anerkannten) einmünden mußten. An zahllosen Beispielen und Gegenbeispielen wurde jede Konfrontation von Themen erprobt und erhärtet – in den internen Sitzungen des Clubs und noch eingehender in mehrfachen Kombinationen täglichen freundschaftlich-privaten Verkehrs. Noch nie zuvor hat ein „Kollektiv“ sich mit so unermüdlichem, heiter-verbissenem Ernst durch die einschläfernden Nebelschwaden ihrer gegenwärtigen Geschichtssituation durchgearbeitet. Trockene Abstraktheit allein hätte das nicht vermocht; flammendes Temperament, Realitätsphantasie und Humor waren die beflügelnden Helfer. Sie proklamierte man auch als die charakteristischen Ingredienzen des „Neopathos“. Daher konnten die ausgesprochenen Künstler- und Dichternaturen an diesen Debatten teilnehmen. Das Neopathos unterschied sich von der steifen, gravitätischen Verhaltenheit (etwa der Georgeschule) und von der vornehmtuenden Apathie ebenso wie von hohltönender, inhaltssturer „Pathetik“.“

(A.a.O. S. 56f)

Erwin Loewenson an Erich Unger (Berlin, 6. Januar 1910)

Von Hans dem Hoddissohn habe ich Dich gestern früh grüßen sollen; dafolgedessen hab ich Mittwoch ihn selbst von dir selbst gegrüßt. (…)- Und ich unterhielt mich, Dienstag um zwei, mit David van über das Problem der Blätter für die Dekadenz. Und er fragte, ob es möglich sei, sich unbewußt physisch zu autohypnotisieren, da.man alles (d.h.) kann. Und sagte, ihm ist so, als ob Menschen leben, die so etwas wissen. Worauf ich sagte, daß. Goldberg, Unger und ich dies wüßten. Und er mich inständig bat, ihn davon wissen zu lassen. Und ich ihm sagte, daß die Ausdrucksmöglichkeiten sowohl allgemein als auch besonders zwischen uns beiden dürftige wären. Dann soll ich wenigstens Andeutungen machen, er brauche sie ja nicht zu verstehen. Und er bat mich inständig, Andeutungen zu machen und zu tippen. Und er könne nicht warten, da es eile, in bezug auf sein Drama. (Potsdamerstraße zwischen Platz und Brücke) (vor Astoria). Und ich solle ihm nur die (praktische) Methode sagen, und das Mechanische, – die Ursachen und Zusammenhänge sind infolgedessen weniger wichtig, weil es praktisch eilt. Ich sagte ihm, daß es für Leute wie ihn selbst zur Methode gehört, daß sie das Theoretische wissen, da jedwede Skepsis über diesen Punkt die praktische Anwendung der Methode unmöglich macht. Um aber über diese Dinge Klarheit und Ausdrucksmöglichkeit zu erlangen, sind viele Experimente nötig, da nur an ihnen analysiert werden kann. -–Er sagte noch, er sei ein positver Skeptiker, d. h. einer, der alles für möglich hält. Ich erklärte ihm, daß „Mystik“ eine Folge der „Skepsis“ sei (sein könne!). Je mehr man an der Erkenntnisfähigkeit zweifelt, um so mehr Spielraum räumt man den Möglichkeiten des Existierenden ein. Je mehr man das Subjekt aufhebt, um so mehr setzt man damit das Objekt! Die größte Skepsis ist notwendig, die größte Mystik. (Davidsohn war neulich sehr gescheit.)

(A.a.O. S. 63f)

Erwin Loewenson an Erich Unger (Berlin, 22. Januar 1910)

Ja van Hoddiskop will ein Drama schreiben, so, daß im 1. Akt alle Zuschauer anfangen, gegenseitig zu koitieren im Finstern. Und daß im 2. Akt jeder Zuschauer stirbt, der andrer Meinung ist als der vorgetragenen (wegen wechselhafter Verdrängungen); er dichtet nur noch wissenschaftlich, sagt er, auf Verdrängungen-Verschiebung hin. Man wird später alle Krankheiten (Magenbeschwerden usw.) auf diese Weise heilen können, oder hervorbringen, sagt er.

(A.a.O. S. 64)

Erwin Loewenson an Erich Unger (Berlin, 7./8. März 1910)

Der Neue Club hat sich gottseidank so niveauhoch entwickelt, daß wenn Einer etwa sagt: „die Freude an der Form“ (oder sowas), daß dann der Leiter van Hoddis wütend mit der Hand auf den Tisch schlägt und ruft: „Antisemitische Äußerungen lasse ich hier nicht zu!!“

(A.a.O. S. 65)

Das genügt zur Einstimmung. Jetzt ein Gedicht.

Jakob van Hoddis

Kinematograph

Der Saal wird dunkel. Und wir sehn die Schnellen

Der Ganga, Palmen, Tempel auch des Brahma,

Ein lautlos tobendes Familiendrama

Mit Lebemännern dann und Maskenbällen.

Man zückt Revolver, Eifersucht wird rege,

Herr Piefke duelliert sich ohne Kopf.

Dann zeigt man uns mit Kiepe und mit Kropf

Die Älplerin auf mächtig steilem Wege.

Es zieht ihr Pfad sich bald durch Lärchenwälder,

Bald krümmt er sich und dräuend steigt die schiefe

Felswand empor. Die Aussicht in der Tiefe

Beleben Kühe und Kartoffelfelder.

Und in den dunklen Raum – mir ins Gesicht –

Flirrt das hinein, entsetzlich! nach der Reihe!

Die Bogenlampe zischt zum Schluß nach Licht –

Wir schieben geil und gähnend uns ins Freie.

(A.a.O. S. 71)

Breites Sonett

Der heutige Text ist genau, was die Überschrift verspricht: ein „unregelmäßiges Sonett“. Von heute gesehen erscheint er eigentlich ziemlich regelmäßig, nur dass es etwas breit aussieht… und 3 der 14 Verse schon optisch als noch einmal verlängert in die Augen stechen. Es ist sonst fast ein strenges Sonett mit Jambus und Reimverschränkung, nur etwas in die Breite gezogen. Das kann man überprüfen, es schadet dem Gedicht nicht, ja die Überschrift fordert gerade, dass wir nachmessen sollen. Jetzt wissen wir’s. Und nun ein Gedicht von

Friedrich Glauser

(* 4. Februar 1896 in Wien, Österreich-Ungarn; † 8. Dezember 1938 in Nervi bei Genua)

Unregelmäßiges Sonett Von Unterlassungssünde klagen nun die leeren Tage, die gelbe Sterbestunde schreitet auf der Leiter und nächtlich tönen sanfte Bäume; doch der schwarze Reiter riet mir (war's nicht die goldne Schlange?) Leid zu tragen. Gelbgrünes Licht umdunkelt schattig schweres Auge, dein Blumenkleid trägt Staub und welk ward seine Weiße. Wen soll ich in der Fülle fragen, wie zuletzt ich heiße und ob das Licht zurückkehrt, endlich, aus verfaulter Lauge? Wir beten zu entsetzten Leichen ... Doch die Dämmerung verläßt den leeren Himmel, gleitet sanft hernieder: Ein purpurdunkles Wort legt Schlaf auf starre Lider. Ihr Schleier deckt erloschne Sonne in der Niederung. Die Hoffnung wächst, sie ist nicht Neid. Und endlich wieder reckt bleiche Statue aus Tanagra marmorne Glieder.

Aus: Versensporn 49: Friedrich Glauser. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2020, S. 8

Claire an Ivan

Claire Goll

(* 29. Oktober 1890 in Nürnberg; † 30. Mai 1977 in Paris)

Ich erwarte unsren Tod

Wie ein Kind seine Ferien:

Wir werden ein Zwillingsgrab haben

Dein Regen wird der meine sein

Ein gleiches Klima wird unsre Herzen

Erblühen machen

Im vergoldeten Korb unsrer Rippen

Dasselbe Lächeln wird unsre Schädel zieren

Nie wieder werd ich allein

Sterne und Vögel hören müssen

Und die violetten Seufzer

Aus den Mäulchen der Orchideen

Niemand mehr wird unser Stelldichein stören!

Ich erwarte unsren Tod

Wie ein Kind seine Ferien

Aus: Ivan und Claire Goll: Zehntausend Morgenröten. Gedichte einer Liebe. Mit 4 Zeichnungen von Marc Chagall. Wiesbaden: Limes, 1954, S. 67

Noch

Ingeborg Bachmann

(* 25. Juni 1926 in Klagenfurt; † 17. Oktober 1973 in Rom)

VERZICHT

Meine Haut trägt noch einen Atem,

meine Hand hält noch sein Geschlecht

mein Mund wölbt sich noch über Mitternacht

mein Begehr bist noch du

Was ist mein Begehr, wenn nicht du!

Ach wie gut, daß niemand weiß,

willst du mich elend machen,

so fang wieder an.

Aus: Poesiealbum 350: Ingeborg Bachmann. Wilhelmshorst: Märkischer Verlag, 2019, S. 27

Als sie

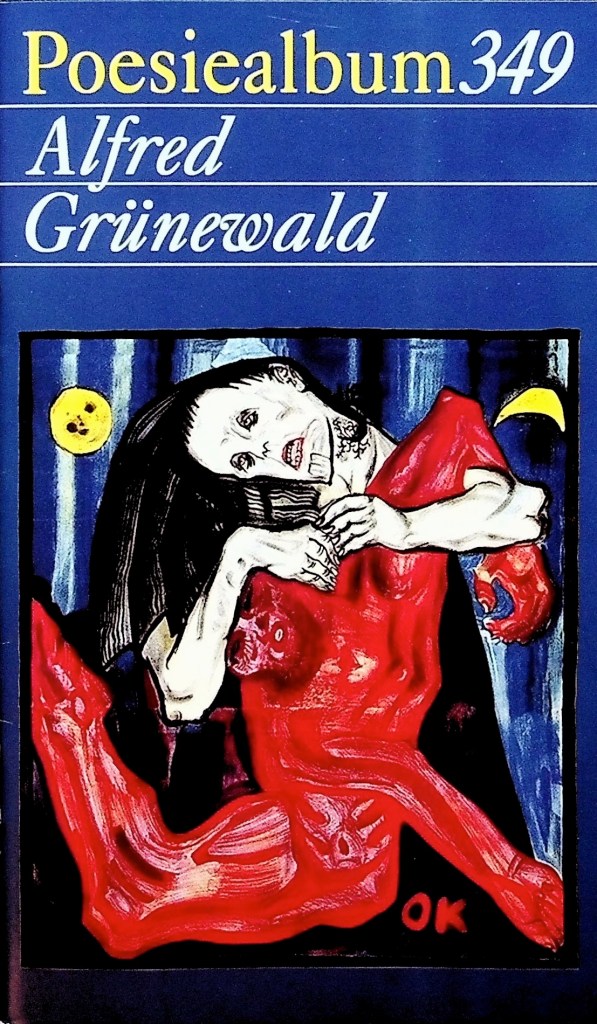

Alfred Grünewald

(* 17. März 1884 in Wien; † 9. September 1942 in Auschwitz)

Geheimnis

Als sie mich fragten, woher ich kam,

verriet ich keinem, von dir.

Und als sie mir sagten: »Du glühst wie in Scham«,

kühlt ich die Wangen mir.

Und als sie staunten: »Was macht dich so froh?«

tat ich dem Lächeln Gewalt.

Doch als sie raunten: »Was zitterst du so?«

sprach ich: »Die Nacht kommt bald.«

Aus: Poesiealbum 349. Alfred Grünewald. Wilhelmshorst: Märkischer Verlag, 2019, S. 4

Stadt

Oskar Kanehl

(* 5. Oktober 1888 in Berlin; † 28. Mai 1929 ebenda)

Die Stadt

I

Wie geile Tiere aneinander gedrängt,

steinerne Kasernen.

Aus einem Dachstuhl

steigt ängstlich und ungehörig

die Sonne.

Aufgespießt von einem Fabrikschornstein

und rußgeschändet

fällt sie zurück.

Maschinenlärmbetäubt

und stauberstickt

starben die Seelen

in Nacht.

II

Menschen wie Madengewimmel.

Ohne Schlaf. Eile! Eile!

Geschäft und Büro und Fabrik.

Hohle höhnende Augen,

brillenverdeckelt.

Fliegende Fleischlappen

an krüppligen Knochengerüsten.

Brustlose Frauen,

in Korsettpanzern hängend.

Schwangere.

Krankheit, Gier und Genuß.

Peststinkendes Elend.

Parfümierte Völlerei.

Verkommende Gotteskinder,

gehätschelte Abraummenschen.

Automobilhupen. Letzter

Schrei eines Überfahrenen.

Auflauf. Polizei.

Radfahrerklingeln.

Schnell vorüber. Ein Toter ist nichts.

Arbeit, Hunger.

Zerpreßte Lippen.

Hunger, Arbeit.

Ein Sperling am Pferdekot.

Geld! – Geld! – Geld!

III

Drehorgel.

zweiter Hof.

Frühe Verdorbenheit.

Mädchengesichter, spitz

und wie blaugewordene Milch;

mit dicken gierigen

Lippen, Blutspur im Schnee.

Knaben, noch schulpflichtig,

zu früh zu Arbeit gehetzt

und Verbrechen.

Drehorgel.

Schieber der Minderjährigen.

Pass auf, du – mir wird

– wenn Mutter kommt …!

Drehorgel

Bettelnder Aufblick.

IV

Auf dem Pflaster, drüber und drunter

eilen geschäftige

Triebwagenwunder.

Brückengewölbe sind wuchtig gespannt

über breite schmutzige Wasser:

eine eroberungskühne menschliche Hand.

Steil in den Himmel

sticht Schlot an Schlot

wie ein Kriegslager gegen Gott.

Zäh und gehärtet in langer Glut

beherrscht ein trotzig Gehirn

Menschenblut.

Aus: Oskar Kanehl: Die Dinge schreien. Gedichte.Greifswald: Wiecker Bote, 2015, S. 12f.

Das Gespenst

Paul Boldt

(* 31. Dezember 1885 in Christfelde, Westpreußen; † 16. März 1921 in Freiburg im Breisgau)

DAS GESPENST

Wie weiß der Sommer ist! Wie Menschenlachen,

Das alle Tage in der Stadt verschwenden.

Häuserspaliere wachsen hoch zu Wänden

Und Wolkenfelsen, die mich kleiner machen.

In tausend Straßen liege ich begraben.

Ich folge dir stets ohne mich zu wenden.

O hielte ich dein Antlitz in den Händen,

Das meine kranken Augen vor sich haben.

Ich küßte es. Es küßte mich im Bette–:

– Versprich, daß du mich morgen nicht mehr kennst!

– Bist du nachts fleischern und ein Taggespenst?

– Du locktest es ins Netz deiner Sonette.

– Junger Polyp, dein Mund ist eine Klette.

– Er wird dich beißen, wenn du ihn so nennst.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aus: Paul Boldt: Junge Pferde! Junge Pferde! Das Gesamtzwer. Mit einem Vorwort von Peter Härtling. Olten, Freiburg/Br.: Walter, 1979, S. 38

Rotdorn meiner Kinderjahre

Jedes Jahr im Mai fallen mir vier, nein drei Worte der Dichterin Eva Strittmatter ein, jedes Jahr wenn dem Rotdorn das Rot aufgeht, die Worte, es ist ein Vers, vier Trochäen:

Rotdorn meiner Kinderjahre

Jetzt lese ich das Gedicht nach, es ist fast ein wenig enttäuschend, aber der Anfang ist stark. Das muß ein Gedicht erst mal schaffen, mir, der jeden Tag Gedichte liest, jedes Jahr mindestens einmal einzufallen. Es gibt vielleicht ein paar bessere Gedichte von ihr (ich bin kein großer Fan und habe schon StudentInnen gegen mich aufgebracht, weil ich an einem Gedicht, das sie liebten, herumkrittelte). Aber nun: ROTDORN!

Eva Strittmatter

(* 8. Februar 1930 in Neuruppin; † 3. Januar 2011 in Berlin)

Rotdorn

Rotdorn meiner Kinderjahre

Unterm roten Rotdorndach

Bin ich ein und aus gegangen.

Und der Rotdorn ging mir nach.

Roter Rotdorn meiner Kindheit.

Straßenbaum der kleinen Stadt,

Die ich liebte, die mich liebte,

Die mich aufgezogen hat.

Aus: Eva Strittmatter, Ich mach ein Lied aus Stille. Gedichte. Berlin, Weimar: Aufbau, 1973, S. 12.

Scribentisch

Zum Tag der kyrillischen Schrift (zumindest wie er in Bulgarien begangen wird) heute etwas nicht von einem bulgarischen Dichter, sondern von einem russischen. Bulgarisch, russisch, deutsch, was ist schon die Herkunft, geschweige die Staatsangehörigkeit, heute entscheidet die SCHRIFT. Valeri Scherstjanoi wurde am 3. September 1950 geboren, WO? Die deutsche Wikipedia sagt: „in Sagiz, Kasachische SSR, Sowjetunion“, die russische: „в советском концлагере в Казахстане“, „in einem sowjetischen Konzlager [russische Abkürzung] in Kasachstan“. Die russische Version sagt noch etwas über die Mutter: dass sie eine „unterdrückte Litauerin“ war (deshalb wohl das Lager).1979 (russische) oder Anfang der 80er (deutsche Wiki) übersiedelte er (deutsch) bzw. emigrierte (russisch) nach Deutschland (russisch) oder in die DDR (deutsch). Er schreibt seine Werke teils russisch, teils deutsch. Der Mündlichkeit (als Lautdichter und Performer) und Schriftlichkeit nach, also in Kernbereichen seiner künstlerischen Arbeit, sind es durchaus russische Laute und Buchstaben..

„Scribentisch“ nennt er einen Teil seiner Arbeit. 1990 erschien ein Buch: „das russische abc – scribentisch“. Schon auf dem Umschlag eine Grafik, ein Bild aus russischen Buchstaben, überwiegend das kyrillische „Alpha und Omega,“ der erste und letzte Buchstabe des russischen Azbuk (Alphabets), a und ja.

Das russische Alphabet wurde 1918 von 35 auf 32 Buchstaben reduziert – die emigrierten Schriftsteller wie Marina Zwetajewa oder Wladislaw Chodassewitsch benutzten also noch andere Buchstaben. Ein kirchenslawisches Wörterbuch von 1880 spricht sogar von 38-44 Buchstaben, einige davon hatten Zahlenwerte. Scherstjanoi verwendet für seine Scribentismen die alten Wörterbücher, aber auch die „Sternensprache“ des futuristischen Dichters Welemir Chlebnikow“ sowie „die pädagogischen ausarbeitungen von lev tolstoi, als er seine Bauernkinder unterrichtete“.

Hier eine Übung in Linksschreibung – sein großer Anreger Carlfriedrich Claus im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz nutzte bewußt die Energie, die entsteht, wenn ein Rechtshänder mit links schreibt.

Hier etwas über die zwei Buchstaben a und ja, zuerst in einer poetologischen oder poetischen Skizze aus diesem Buch, hier ist das Schriftbild wichtig, gebildet aus Schreibmaschine und Handschrift.

A und B sind die ersten zwei Buchstaben wie im Lateinischen, man spricht das wie As (stimmhaftes s) und Buka. As aber ist „ich“, und das russische Wort für ich besteht aus dem letzten Buchstaben des Asbuk, dem „Ja“, geschrieben wie ein spiegelverkehrtes großes R. Die drei Buchstaben für a, s stimmhaft und ja finden sich vielfach auf dem Titelbild.

Aus der Kombination az und ja aber entsteht das Wort „Asija“, Asien. Sehen Sie selbst:

Alle Schriftbilder aus: valeri scherstjanoi: das russische abc – scribentisch, Rothenberg: Gertraud Scholz Verlag, 1990.

Kleine Auswahl weiterer Bücher des Autors:

- laute hören bilder zeichnen. gertraud scholz verlag 1991

- Tango mit Kühen. Anthologie der russischen Lautpoesie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wien: edition selene, 1998

- lauter scherben. Texte Zeichnungen Chronik. Books on Demand Norderstedt, 2008

- Mein Futurismus. Mit einem Nachwort von Michael Lentz. Berlin: Matthes & Seitz, 2011

- Alexei Krutschonych „Phonetik des Theaters“. Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Valeri Scherstjanoi.. Leipzig: Reinecke & Voß, 2011

- partitions scribentiques. hochroth Paris 2013

Wir

Max Herrmann-Neiße

(* 23. Mai 1886 in Neiße, Schlesien; † 8. April 1941 in London)

Unserer Ohnmacht Grabgesang

Ob wir auch zürnen — wir vermögen nichts!

Und keine Schindel fällt um uns vom Dache;

wenn ich auch noch so spöttisch ihrer lache

und nehme sie zu Narren des Gedichts:

Sie ordnen mich wie eine fremde Sache

kühl in die Kästen ihres Weltgerichts,

sie zählen meines herben Angesichts

jedwedes Zucken in geheimer Rache.

Ob wir auch zürnen – wir sind stets besiegt!

Sie sielen sich gesättigter im Seichten

mit Glatzen, die der Henkersruhm beglänzte.

Wenn unser Leben unter Leid erliegt

und keucht in Krämpfen nach dem Nie-Erreichten,

so prangen unverwüstlich ihre Wänste.

In: Max Herrmann-Neiße, Schattenhafte Lockung. Gedichte 3. Frankfurt/Main: Zweitausendeins, 1990 (2. Aufl.), S. 191

Neueste Kommentare