Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

AUS EINER LITERATURGESCHICHTE NEUERER DEUTSCHER LYRIK

[✺]

Von Christian Morgenstern

… Bald spricht der Dichter vom »wogenden Meere«, bald von »des Firmamentes blauer Wölbung«, bald wieder sieht er »blumengemusterte Wiesen« oder »mondige Teiche«. Wie treffend ist es, wenn er von »des Waldes unzähligen Bäumen« redet, wie richtig empfindet er, wenn er ausruft: »O Liebe, gleichst du nicht des Stromes Welle!« Jetzt ergeht er sich auf der Alpen »schneebedeckten Spitzen«, jetzt ruht er hingelagert, »wo der Salzflut Tränenwoge monoton den Felsen schlägt«, nun jagt er – wenn auch fast nicht mehr zulässig – auf dem »Boot seines Rosses« durch »des Steppengrases flutende Bewegung« dahin, nun sitzt er in »gastlicher Laube« beim ewig jungen Liebesspiel. Oder er deutet symbolistisch auf die unerforschlichen Rätsel des Lebens, des Daseins, indem er die Schwäne in jugendlicher Kühnheit fleischgewordenen Fragezeichen vergleicht, die nur einmal sängen, nämlich wenn sie stürben, oder er schildert die Liebe gar ergötzlich als eine Zwiebel mit vielen Häuten. Wie schön auch, wenn er von der altehrwürdigen Eiche der Poesie redet, in deren Schatten wir alle genießend wandelten, wie ergreifend seine tiefe deutsche Frömmigkeit und sein echter deutscher Patriotismus, wie sie sich in dem Schlußchoral: »O Gott, bleib unserm Deutschland treu / Daß sich die Menschheit weiter freu / An seiner Tiefe, Macht und Kraft, / Kunst, Technik, Wandel, Wissenschaft usw.« offenbaren. Wir erblicken in diesem jungen Dichter, in diesem werdenden Poeten nicht nur eine bloß augenblickliche Blüte des deutschen Dichterwaldes, sondern auch glauben wir, daß er dereinst, nachdem er recht ausgegoren hat, ein Zweig an jenem goldnen Eichbaum der Kunst, des Schönen, des Wahren und des Guten werden wird, unter dessen Schatten wir es uns allen unangefochten wohl sein lassen können werden.

Aus: Christian Morgenstern, Ausgewählte Werke. Hrsg. Klaus Schuhmann. Leipzig: Insel, 1975, 472 (Erstdruck postum 1938)

Von neuer Lyrik

[✺]

Von Christian Morgenstern

Wenn ich ein neues lyrisches Werk in die Hand nehme, so ist das Gefühl, mit dem ich es lese, das: ist es ein Buch aus der Zeit für die Zeit oder sind es Verse, die überall und allezeit werden gelesen werden, wo und wann Menschen leben, seien es Nachkommen unseres eigenen Volkes oder Völker der Zukunft, die auf deutscher – wie wir auf antiker – Kultur fußen und weiterbauen. Sind diese Verse nur für den Augenblick aktuell und interessant, verfliegend mit dem Wind, in den sie gerufen sind, oder sind sie ein Zuwachs zur Gefühls-, zur Anschauungswelt der Menschheit überhaupt. Der Gesichtspunkt erscheint hoch, wenn man die Seltenheit des Wahrhaft-Großen bedenkt, aber warum sollte man einer Zeit, da jeder dritte Mann »geistig produziert«, nicht gesteigerte Ansprüche gestatten?

Große Gesichtspunkte haben auch Richard Dehmel vorgeschwebt, als er in seinem Vorwort zu den »Lebensblättern« [Verlag der Genossenschaft Pan.] über den Menschheitswert der Kunst präludierte. Nur daß er sich aus seinen Theorien nicht die klare Ruhe dessen gerettet zu haben scheint, der weiß, er schafft für die Zukunft. Ihm fehlt die reife Nonchalance selbstsicherer Schöpfernaturen, die warten können, »bis ihr schleichend Volk ihnen nachkommt«. Das in all seiner Schwere unruhige Blut, der kurze Atem vergiftet ihm seine Kunst, zu der ihm große Gaben geworden. Sie reißen ihn hin, in einer Art von Prolog den »verehrten Leser« zu perhorreszieren, und sich durch den ganzen Charakter eben dieses Gedichtes als das zu verraten, was es voll Hitze und Gereiztheit hinwegdozieren soll. Er erklärt in ihm, daß seine Poesie nicht Gedanken- sondern Gefühlspoesie sei,

… ach, die Gedanken sind nur Ranken,

die wir arabeskenhaft flechten

um Manifeste von grundlosen Mächten.

Nun eben:»- flechten«. Gewiß! Das Trinklied z. B. entsprang der grundlosen Macht einer tollen Zechstimmung. Aber ein wirr-rankiges »Geflecht« von Bildern und Gedanken erstickt die große einfache Stimmung. Es ist kein impulsiver Ausbruch, keine Stimmungstat, kein Manifest mehr: es ist ein Grundgefühl, zusammengebrochen unter dem Kreuz des Gedankenhaften. Am großen Kunstwerk ist Stimmungskem und Geflecht nicht zu unterscheiden; vielmehr: Das Gedankliche und Bildliche wächst organisch aus der ganzen Stimmung heraus, das Gefühl schafft, gebiert sich selbst seinen Körper, wird nicht erst in einen zusammenkomponierten Leib eingewandet. Man lese Hartlebens »Ein Lied vom Wein«. Da ist Seele und Leib eins. Auch er denkt in ihm an dies und das, aber seine Gedanken klingen wie ferner Gesang zu einem einzigen langgedehnten Geigenton. Dehmels Gedanken stoßen sich hart, wie Perlen auf Schnüre gereiht. Freilich – wie Perlen. Kann ich in seinem Buche im allgemeinen die Stimmung nicht finden, so empfinde ich um so mehr hinter vielem einen echten, heißen Künstlerwillen, eine eigenartige Phantasie und eine starke Zucht zur Form und Intensität des Ausdrucks, die seine Verse freilich oft anstatt klarer nur noch dunkler gestaltet, eine Eigentümlichkeit, welche – beabsichtigt oder nicht – bereits von ihren Vorläufern her bekannt ist. Einige der schönsten Gedichte der »Lebensblätter« werden noch aus unserer Zeitschrift vom Januar 1894 her in Erinnerung sein, darunter das überaus reizende Kinderlied »Fitzebutze«. Im gleichen liebenswürdig humoristischen Stil, der bei Dehmels grübelndem Ernst doppelt überrascht, sind die Schelmgedichte an Peter Hille und Paul Scheerbart, die Kringelreime und die Christnachtszene. Die »Lebensblätter« sind naturgemäß ruhiger, beschaulicher als die früheren Werke, und Gedichte wie »Befreit«, »Auf See«, »Herr und Herrin«, »Vierter Klasse«, »Bergpsalm«, »Der Stieglitz«, »Ein Blick«, »Erste Hoffiiung«, »Vor Ostern«, »Lied an meinen Sohn« zeigen Dehmel von seiner besten, im guten Sinne charakteristischsten Seite. Von seinen großen Phantasien bewundere ich »Jesus und Psyche« als die tiefste, »Ein Heinedenkmal« als die geistreichste. Seine »bedenkliche Geschichte« hat mich ebenso eigenartig berührt wie seinerzeit bei aller Verschiedenheit der Form und des Inhalts – das Prosastück »Die drei Schwestern« in »Aber die Liebe«. Dehmel ist von allen Dichtem der Gegenwart vielleicht am schwersten zu beurteilen. Er zieht ebenso stark an wie er abstößt; man muß ihn einen bedeutenden Künstler nennen und wendet sich ebensooft tief unbefriedigt von ihm. Oder ist »man« nur »ich«? Die Zukunft wird darüber entscheiden, und sie wird auch Gelegenheit dazu haben; denn wenn auch nicht alles: -–Einiges (zumal aus »Aber die Liebe«) wird doch trotz allen Gedankenballasts und aller Un-Naivität in weite Menschenzukunft hineindauern.

Von Felix Dörmanns letztem Buche dürfte man dies kaum behaupten können. Es ist ja aber auch bei weitem nicht sein bestes. Das hat er in seinem »Neurotica« gegeben. Die ekstatische Don-Juan-Poesie von damals ist verraucht, und ein müdes »Gelächter« – so nennt er die neue Sammlung [Verlag von Baumer und Ronge Leipzig 3. Aufl.] – ist ihr Nachhall.

Verstoben der brausende Überschwang

Der selige Sturm verweht.

Die friedlichen Alltagsstraßen entlang

Ein trauriger Spötter geht…

Wenn man nur wüßte, wieviel von diesem Eiron- und Byronisieren echt und wieviel Koketterie ist. Nicht sosehr Koketterie im unehrlichen Siime als vielmehr in jenem unbewußter Lust an der melancholischen Maske, allzu williger Hingabe an Tuberosenstimmungen und Dekadentenjammer, so wie die Hypererotik seiner früheren Werke etwa Paprika-Poesie hätte genannt werden können. Neue Töne klingen in diesen Versen nicht auf; es ist Stimmungslyrik intimer, aber enger Art. Eine leichte Blutwärme strömt durch viele der kurzen Lieder und gibt ihnen etwas Sangbares. Manches hat Heines schwermütige Bild- und Klangfarbe, wie das Gedicht »Hörst du das ferne Weinen?«, manches jenen desillusionierenden Charakter des »Mein Fräulein, sei’n Sie munter, das ist ein altes Stück«, wie Gedichte aus der »zweiten Reihe«. In Dörmanns Lyrik fehlt die Mannigfaltigkeit des großen Lebens; er spielt immer nur auf einer Saite. Die eintönige Musik schmeichelt sich uns ins Ohr, ja sie geht uns oft zu Herzen, daß wir traurig werden; aber diese Trauer ist keine fruchtbare, große Ergriffenheit, keine tragische Erschütterung. Es ist die weiche, erschlaffende Melancholie des Stimmungsmenschen unserer wirren Zeit, die uns in ihren gefährlichen Bann lockt.

Verwandt, aber ungefährlicher, ist die Melancholie Carl Busses, dessen »Gedichte« [Verlag von Pierson Dresden. 2. Aufl.] diesen Sommer zum drittenmal aufgelegt worden sind. Man wird sich über die Tatsache der dritten Auflage nicht zu sehr wundern. Wie sie so vor mir liegen im schlichten; blaugrauen Kartoneinband, oben in der linken Ecke die Nachtigall im Gezweig, in der Mitte ein paar Schwalben und rechts unten die mondige Flußlandschaft im Rahmen von Vergißmeinnicht, so mögen sie manches jungen Mädchens, mancher jungen Frau zierlichen Schreibtisch schmücken und weiß Gott wo überall im deutschen Land stiller Naturen herzliche Freude sein. Carl Busse wendet sich an das, was die Deutschen »Gemüt« nennen. Und damit hat er seine Landsleute gewonnen. Jener jungfräuliche, wehmütige Idealismus, jenes zauberhafte Sicheinspinnen in die Träume der Liebe und das geheimnisvolle Weben der Natur – ist es nicht wie ein Märchenbrunnen, zu dem der Deutsche immer wieder zurückflüchtet, gleich als ob er in dieser Flucht einen Ausgleich suchte für seine weltbürgerlichen Ideen und exotischen Begeisterungen? Und, weil es nur ein Ausgleich ist, dürfen wir uns solchen Stimmungen hin und wieder überlassen, ohne Gefahr zu laufen, kleingefühlig und sentimental zu werden. Unser Volk ist so reich und stark, daß es alle Arten von Poeten gebären darf. Wird es doch von Zeit zu Zeit auch immer wieder solche hervorbringen, die bei allem ihrem Gemüt über diesem Gemüt »noch eine Höhe« haben.

Es wäre mir eine frohe Aufgabe, im Anschluß hieran Otto Erich Hartleben als einen vom Stamme dieser Letzten, charakterisieren zu können. Da jedoch seinen Werken bereits ein Aufsatz gewidmet worden ist, muß ich mich damit begnügen, in diesem Zusammenhang auf sein Buch »Meine Verse« [Verlag S. Fischer, Berlin] nochmals hinzuweisen. Gleicherweise sei hier das jüngste Werkchen Otto Julius Bierbaums, das lyrische Singspiel »Lobetanz« [Verlag der Genossenschaft Pan.] nochmals genannt.

Waren die bisher erwähnten Namen sozusagen aktuell, bezeichneten sie Vertreter der jüngst-deutschen Lyrik, so gehören die Namen Carl Spitteler und Peter Merwin älteren Dichtern an. Beide kultivieren die Ballade und jeder in einer andern meisterhaften Art. Von Peter Merwin (Wilhelm Schubert), auf dessen »Pessimistische Gedichte« seinerzeit hier hingewiesen wurde, ist ein »zweites Bändchen« [Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig.] unter dem gleichen Titel erschienen. Seine eigentümlichsten, plastischsten Balladen und Stimmungsgedichte hat er damals im ersten Bande gegeben; der eigne Zauber aber, in den mich jene volkstümliche Sprache und Anschauungsart verstrickten, weht mich auch aus diesen neuen Blättern an. Mit ein paar derben, oft nur roh behauenen Worten und Sätzen stellt der Dichter eine Gestalt vor uns hin, etwa einen verlumpten Kerl, der wie ein Waldmensch jahrelang im Busch gelebt –

Umhängt von Fetzen, hemdlos; – einzig glüht

Das Aug aus struppgem Haarwald; spähend sieht

Der Fuß aus Stiefels Spalten…

oder er zeichnet im »Feuerpeter« einen armen Teufel, den de Wahnsinn erfaßt hat, einmal den weltbrandentfesselndcn Gott zu spielen –

Holz reiben auf Holz: hei, schöpferisch Werden!

Ich schaffe, ich ärmstes Geschöpf auf Erden;

Zu wollen nur brauch ich, ich schaff aus dem Nichts

Die wilde Seele des Feuers, des Lichts.

Während Carl Spitteier im Schwung seiner formenschönen Balladen vor allem die Historie und im besondem die Antike neu belebt, gräbt Merwin, einförmiger, seine Stoffe vorwiegend aus dem Boden des Schauerlichen und des Schicksalstragischen. Das Ereignis eines Lüstresturzes gibt ihm den Stoff zu einer Gedankenschuld-Tragödie, indem er als durch den frevelhaften Wunsch eines gekränkten Mädchenherzens herbeigeführt geschildert wird; die alte Geschichte vom erfrierenden Knaben, der den lieblosen Seinigen in den Wald entlaufen, erhält einen neuen Reiz und eine vorwurfsvollere Bedeutung durch die reiche Christnacht, die der ganze Forst um ihn feiert. »O wär er doch lieber —!«, »Des Sees Erzählungen«,»Ein Gegenüber«, »Prinz fin de siècle«,»Einsam in der Menschenherde« –: das alles sind ganz seltsame, eigenartige Bilder, Träume und Stimmungen unter manchem freilich auch weniger gelungenen. Zu dem ergrauten Magdeburger Poeten, dem sicli ein an Schmerz und Entsagung reiches Leben in wahrhaft pessimistische Lieder und Phantasien ausgestaltet, bildet der Schweizer Carl Spitteler einen vollkommenen Gegensatz. Seine »Balladen« mögen wohl unter ähnlichen Verhältnissen gekeimt und gediehen sein wie die Heldenlieder seines großen Landsmannes Conrad Ferdinand Meyer: im stillen Studiergemach vielleicht, inspiriert und gesegnet von Reliquien aller Jahrhunderte, die von reichen Wänden auf den kraftfrohen Gestalter herabsahen. Eine grandiose Phantasie schöpft in diesen Zyklen aus den tiefen Quellen des Kosmos, des Götter-Mythos, der Legende, der Helden- und Minnesage, der vaterländischen Begeisterung und der freien Erfindung. Alles in strenggefugtem, alt-solidem Versgefüge. Eine Kunst, die Muße zur Form hat, ein Schaffen, das außer der Zeit steht und sich seine kleine Gemeinde durch Generationen hindurch langsam sammelt. Eine Kunst, die alle Schlagworte (die.gleich allen öffentlichen Meinungen auch nur »private Faulheiten« sind) vergessen lehren und daran erinnern kann, daß im geistigen Schaffen der Menschheit über alle Schulbegriffe hinaus nur das Persönliche Wert hat. Einzelnes aus dem Reichtum dieser Balladen zu zitieren wäre allzupeinliches Stückwerk. Sie müssen – ein (schwächeres) Drittel abgerechnet – als ungeteilte Gemälde und Szenen genossen werden, um in ihrer edlen Kraft und Größe zu wirken. Ich habe ein Gefühl vor diesem Buche: Es müßte ein Lieblingsbuch deutscher Jünglinge werden, und von »Cyrus Ende« und »Die drei Rekruten« müßte jeder so heiß und groß werden, daß man seiner Generation nicht mehr sagen kann, was Spitteler am Schlüsse seines Bandes unserer Zeit sagt:

Es ist kein Mannesmark, es ist ein Teig,

Mit Fäusten tapfer, an Charakter feig.

Es fehlt der Mut, der im Gewissen sitzt,

Der freie Geist, der frisch die Wahrheit blitzt.

Duckmäuser hinter die Moral versteckt.

Blinzelt ein jeder pfiffig nach Respekt.

Mit Anstand ist ihr Muckerherz befrackt;

Heucheln, das Wort klingt schlecht, drum nennt man’s Takt.

Wenn ich daran gehe, meine Revue, die bei Richard Dehmel begann, bei Johanna Ambrosius und Katharina Koch zu beschließen, bin ich mir heiter der Gegensätze bewußt, die ich da, über die vorliegenden Erscheinungen berichtend, unter die Haube eines Aufsatzes zu bringen gezwungen bin. Und doch kann man kaum sagen: hier steht Naturmensch gege Kulturmensch. Denn auch die – verwunderlich glatten – Verse der ostpreußischen Volksdichterin sprechen allzuoft wie wohlerzogene Kultur spricht, die für jedes menschliche Gefühl schon von vornherein ein Versmaß, einen Bild- oder Gedankengemeinplatz parat hält. Ich weiß nicht, ob man gut tut, eine Dichterin wie die genannte als »Naturdichterin« von anderen zu unterscheiden. Jeder Poet, der ehrlich ausspricht, was ihn bewegt, ist ein Naturdichter, ja er ist es um so mehr, je ungekünstelter, impulsiver sein Herz sich entlädt. Das, was dem großen Publikum an der Lyrik Johanna Ambrosius’ gefällt, ist, glaube ich, gerade die – Kultur in ihr, das Konventionelle, Altvertraute. Ich würde es mir nicht verzeihen können, über diese Lebensblätter eines einsam und ehrenvoll kämpfenden, warmherzigen Weibes ein mißgünstiges Wort zu sagen: nicht gegen sie, die zumeist nach den künsderisch bescheidenen Vorbildern eines Familienblatts ihre Leiden und Freuden in wohlgeregelte Strophen faßte, wende ich irgendeinen Vorwurf, sondern allein gegen diejenigen, welche bei der Erscheinung einer solchen Dorfpoetin plötzlich vergessen zu haben scheinen, daß ihr Los kein andres ist als das vieler deutscher Dichter von ehedem und heute und daß ihre schlichten, innigen Lieder als menschlich schöne Dokumente einer schlichten, innigen Frauenseele wohl einen stillen, beseligenden Wert haben und behalten mögen, aber doch schwerlich als eine Tat in unserer Literatur proklamiert und als sogenannte »Naturpoesie« nicht überschätzt werden dürfen.

Eine ähnliche Erscheinung wie Johanna Ambrosius, deren Schicksal edle Teilnahme so willig verschönt hat und hoffentlich noch weiter verschönen wird, ist die jüngst verstorbene Katharina Koch, aus Ortenburg in Niederbayem. Sie hat nicht die Anmut und Sinnigkeit ihrer Gefährtin, sie ist eckiger und karger, Ihre Hauptgedichte sind geistlicher Art, teils im Kirchenliederstil, teils »unbehauene Steine«, die in ihrer biblischen Sprache etwas Großes haben. Ein Gedicht von ihr, »Drei Wünsche«, werde ich nicht vergessen. – »Einen Kronenerben möcht ich säugen…«, »Eines Fürsten Hofnarr möcht’ ich heißen…«, »Eines Helden Kraft möcht’ ich besitzen!…« Solche Ammen könnten wir brauchen.

Beide Dichterinnen hat der unermüdliche Professor Karl Schrattenthal (Preßburg) entdeckt und in die Öffentlichkeit geführt. Man muß ihm hohen Dank wissen, unzweifelhaft! Aber nochmals: Diese Episoden, diese Idyllen in unserer Literatur dürfen nicht zu epochemachenden Ereignissen emporgewertet werden. Was wir brauchen, sind große Persönlichkeiten; in ihnen allein spricht Natur ihre tiefste Sprache, gärt Chaos, Urkraft, ewige Menschheitsjugend.

Aus: Christian Morgenstern, Ausgewählte Werke. Hrsg. Klaus Schuhmann. Leipzig: Insel, 1975, S. 518ff

Viten

Konstantin Ames, Jg. 1979, erlebt Berlin als Dichter und Poesieschützer; sucht und findet Gedichte, die nicht meritokratisch ticken.

Kristin Bischof, Jg. 1984, lebt als Pädagogin und Philologin in Berlin; ihre „Lektüre mit Wissenschaftsgeschichte von Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ (zgl. Diss. an der Universität Osnabrück) erschien 2020 bei Wallstein. Bischof forscht schwerpunktmäßig zur Gegenwartsdichtung und ist Mitbegründerin der polyglotten Zeitschrift Limen.

Crauss, Jg. 1971, lebt in Siegen als Dichter, Kulturpädagoge und Medienkünstler. Zuletzt erschien das Poesiebuch „die harte seite des himmels“ (Verlagshaus Berlin 2019) und der Sammelband „blackbox“ mit Gedichten und Übersetzungen seiner Gedichte ins Englische und Mazedonische (Slavokult 2021), Crauss war langjährig Redakteur der Kritischen Ausgabe; sein Appell an uns: „poetisiert euch!“

www.crauss.com

Wolfram Malte Fues, Jg. 1944, er war von 1994 an bis 2011 Extraordinarius für Neuere dt. Literatur und Medienwissenschaft an der Universität Basel; zahlreiche Forschung zur literarischen Moderne sowie zeitkritische Essayistik. Sein dichterisches Werk umfasst sieben Gedichtbände, zuletzt erschien 2019 „Unsanfte Bilder“ (Lyrikedition 2000). Fues ist Mitinitiator des Lyrikfestivals Basel.

Wolfram Malte Fues

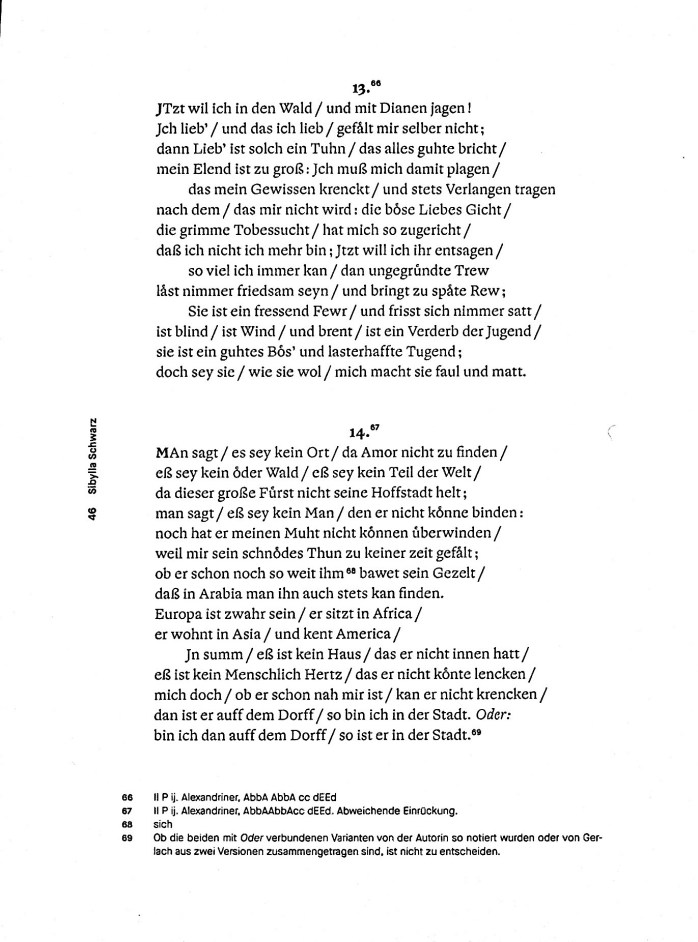

Michael Gratz, Jg. 1949, ist Herausgeber von Lyrikzeitung & Poetry News (seit 2001) und Lyrikwiki und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Literaturtheorie der E.M.A.U. Greifswald und im Wolfgang-Koeppen-Archiv. Zum 400. Geburtstag der Greifswalder Barockpoetin Sibylla Schwarz hat Gratz ihr Werk editiert, es erscheint beim Verlag Reinecke & Voß.

Norbert Gutenberg, Jg. 1951, lebt in Saarbrücken im Department Grand-Est. Als Lehrstuhlinhaber für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung der Universität des Saarlandes (bis 2016) initiierte er die Reihe „Gedicht des Monats“ und zuvor das „Poesietelefon“; zahlreiche Forschung zum Gedichtsprechen und zur ästhetischen Kommunikation.

Simone Kornappel, Jg. 1978, lebt als Medizinerin, Autorin-Künstlerin und Übersetzerin (u.a. der Lyrik Leonard Cohens) in Berlin. Sie ist Mitbegründerin des stilprägenden Magazins randnummer.

Kerstin Preiwuß, Jg. 1980, lebt als Autorin in Leipzig. Sie promovierte ebendort mit einer onomasiologischen Arbeit zur „Semiose von Ortsnamen in Zeit, Raum und Kultur: die Städte Allenstein/Olsztyn und Breslau/Wrocław“ (Timme & Frank 2012). Zuletzt erschienen im Berlin Verlag der Roman „Nach Onkalo“ (2017) und der Gedichtband „Taupunkt“ (2020).

Kerstin Preiwuß

Zé do Rock, Jg. 1956, Autor und Kosmopolit. Zé do Rocks Live-acts sind Kult. Verkrustungen und Kulturklischees setzt er sein Ultradoitsh entgegen. Buchveröffentlichungen (u.a.): „Deutsch gutt sonst geld zuruck“ (Kunstmann) und „fom winde ferfeelt“ (Piper). Even Jörg Drews was amused. Zé do Rock lebt z.B. in Stuttgart und München.

Zé do Rock

Armin Steigenberger, Jg. 1965, ist Dichter, Literaturkritiker, Ex-Architekt in München und seit zwanzig Jahren Redakteur des dort erscheinenden Literaturmagazins außer.dem; letzte Buchveröffentlichungen sind die Gedichtbücher „das ist der abgesägte lauf der welt“ (edition offenes feld 2020) und „die fortsetzung des glücks mit anderen mitteln“ (horlemann 2014).

Armin Steigenberger

Elisabeth Wandeler-Deck, Jg. 1939, studierte Architektur, lebt am Rand von Zürich und stellt zentrale Fragen zu diesem zentralen Thema (Rand, nicht Zürich). Wandeler-Deck ist Autorin, Reisende, und durchführende Künstlerin, (und all das) auch in ihren Büchern, zuletzt erschienen „attacca holdrio“ (edition sacré 2019) und „visby infra-ordinaire“ (edition taberna kritika 2018)

Elisabeth Wandeler-Deck

Markus R. Weber, Jg. 1963, lebt in Mannheim, wurde mit einer Arbeit über Paul Kornfeld promoviert. Zuletzt erschienen die Bücher: „vor augen: Gedichte“ (Brueterich Press 2017) und „Extremisten: 16 Augenzeugenberichte“ (Rhein-Mosel-Verlag), lexikographische Arbeiten für das Kritische Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.

[nach oben] Zurück zum Menü – L&Poe Journal #1

Ecce Civis

Von Christian Morgenstern

ECCE CIVIS

Ein bürgerliches Drama

Um 1898

HANDELNDE

Eine Kiste Zigarren

Eine Schachtel Zigaretten

Ein mit zwei Kuverts gedeckter Esstisch

Eine grosse gedeckte Gesellschaftstafel

Ein Tablett mit Kaffeegeschirr

Ein Tablett mit Wein

Ein Tablett mit Bier

Parfümflaschen, Tüten mit Konfekt, Löffel, Messer, Gabeln, Kohlenschaufeln, Schmapsservice, große und kleine Brotkörbe, Ausguß, Wasserhähne, Putzlappen, Korkzieher, Zuckerdose usw. usw. nach Bedarf und Belieben. Dazugehörige Personen.

ERSTER AKT

Ein hübsches Junggesellenzimmer.

ERSTE ZIGARRE läßt Ringel zur Decke steigen. Der dazugehörige Herr sagt etwa : Wo nur die Fanny heut so lang bleibt! Läßt sich vom Zimmer zu schaffen machen.

MEHRERE TELLER klappern.

GABELN klirren.

EINE TÜTE MIT DATTELN wird irgendwo versteckt.

EINE FLASCHE SEKT knallt. Der dazugehörige Diener sagt etwa‘: Bleibt heut das Fräulein aber lang!

Nach einer Weile klopft es, und die Erwartete kommt.

EINE ZIGARETTE fängt an zu brennen. Der dazugehörige weibliche Mund sagt etwa: Du hast wohl heut etwas warten müssen, Fredi.

DIE ZIGARRE: Du machst dir eben nichts aus mir.

DIE ZIGARETTE: Ach geh, was du dir auch immer einbildst; Komm, eß mer. Man setzt sich zu Tisch.

DAS GESAMTE TISCHGERÄT entwickelt eine lustige Musik, durch welche hindurch man hie und da einige Namen von Speisen und Personen sowie allerlei auf diesen und jenen Lebensausschnitt Bezügliches vernimmt. Nach einer Weile fällt der Vorhang.

ZWEITER AKT

Ein Salon.

Eine Menge Zigarren und Zigaretten mit dazugehörigen Personen beiderlei Geschlechts kommt aus dem im Hintergrund durch eine breite Flügeltür sichtbaren Speisesaal, nicht jedoch ohne des öftern dahin zurückzukehren, ein Glas Wein, ein Stück Torte zu sich zu nehmen, einen Toast auszubringen oder dergleichen.

ERSTE ZIGARRE: Das mit der Huber soll also wirklich wahr Sein?

ZWEITE ZIGARRE: Meine Frau hat die zwei mit eignen Augen –

EINE ZIGARETTE: Mit eignen Augen!

EIN STÜCK TORTE: Um Gottes willen, seid still! Dort kommt er!

MEHRERE ZIGARREN UND ZIGARETTEN: Pst! pst! pst!

DRITTE ZIGARRE in Begleitung des Herrn Alfred Müller tritt auf: Guten Abend, meine Damen und Herren!

SÄMTLICHE ZIGARREN UND ZIGARETTEN: Guten Abend, Herr Müller.

ZWEITE ZIGARRE UND DRITTE ZIGARETTE zugleich: Bitte, meine Herrschaften, der Kaffee!

EIN TABLETT MIT KAFFEETASSEN beherrscht auf längere Zeit die Situation.

Unter mannigfachen mehr oder minder hörbaren und wichtigen Gesprächen der zu den verschiedenen Requisiten gehörigen Personen vergeht die vorgeschriebene Zeit, bis der Vorhang wiederum fallen kann.

DRITTER AKT

Ärmliche Giebelstube.

EINE ZIGARETTE sitzt mit dem dazugehörigen Fräulein Fanny vor einem Tisch.

LÖFFEL, MESSER, GABELN lassen sich von ihr putzen und führen eine Weile das Wort.

EINE ZIGARRE in Begleitung des Herrn Alfred Müller tritt auf: Grüß dich Gott, Fanny!

DIE ZIGARETTE: Jessas, Fredi, wo kommst denn du jetzt her?

DIE ZIGARRE: Es mußte sein. Aber erst schaff mir was zu trinken, ich bin wie ausgedorrt.

DIE ZIGARETTE: Ich hab bloß Bier da.

DIE ZIGARRE: Schadt nichts. Gib nur her! Fanny – zwischen uns muß Es aus sein. Schenkt Bier ein.

DIE ZIGARETTE zitternd: Ich hab mir’s ja gedacht.

DIE ZIGARRE paFFend: Also machen wir’s kurz.

DIE ZIGARETTE liegt mit dem Kopf auf dem Tisch.

DAS BIERGLAS trommelt.

DIE LÖFFEL, MESSER UND GABELN machen einen nervösen Lärm. Dazwischen spielt sich eine Art von Szene ab, an deren Schluß das Ende des Stückes steht.

DIE ZIGARRE MIT ZUBEHÖR verschwindet von der Bühne.

DIE ZIGARETTE erlischt.

Der Vorhang fällt.

Ende.

Aus: Christian Morgenstern, Ausgewählte Werke. Hrsg. Klaus Schuhmann. Leipzig: Insel, 1975, S. 455-457

Heute vor 400 Jahren

war die Frau des Greifswalder Bürgermeisters Christian Schwarz oder auch Schwartz hochschwanger. Man schrieb den 14. Februar 1621, aber nur in Rom, Köln oder Berlin, wo bereits seit vielen Jahren der gregorianische Kalender galt. Anderswo, in London, Stockholm oder Greifswald, wo man den neumodisch-papistischen Kalender nicht mitgemacht hatte, schrieb man nach dem guten alten julianischen Kalender erst den 4. Februar.

Da es sich kompliziert anhört, hier eine vereinfachte Tabelle:

| Heute | Sonntag, 14. Februar 2021 |

| Vor 400 Jahren | Sonntag, 14. Februar 1621 greg. / 4. Febr. jul. |

(In Klammern lesen nur ganz Hartgesottene weiter! Vereinfacht ist diese Tabelle deshalb, weil das julianische Jahr länger war als das gregorianische – so sehr, dass er in 100 Jahren um einen ganzen Tag weiter war. Heute vor 400 julianischen Jahren war Mittwoch, der 10. greg. / 1. jul. Verwirrung komplett?)

Also noch einmal, heute vor 400 Jahren war Regina Schwarz, geb. Völschow, hochschwanger, der Hausarzt sagte eine Geburt in etwa zwei Wochen voraus. Wir Heutigen aber, wir erklären das ganze 400. Jahr zum Jubeljahr.. In Greifswald wird man das ganze Jahr hindurch feiern, und vielleicht nicht nur hier. Vor vier Wochen erschien der erste Band einer zweibändigen kritischen Werkausgabe, heute gedenken wir der Jubilarin erneut. Dirk Uwe Hansen, der zusammen mit Berit Glanz eine Anthologie mit dem schönen Titel „… und bey den Liechten Sternen stehen. Gedichte zu Sibylla Schwarz‘ 400. Geburtstag“ herausgibt (sie erscheint im Mai bei Reinecke & Voß), war so freundlich, mir schon einmal eine Kostprobe zu geben.

Lara Rüter

will in den wald und mit dianen jagen

übern brüsten fell von feinden tragen, gras am boden

bürstet den bogen. diana chillt im pool, verhext den spiegel.

ihre nymphe sein, cool. ich bin nur ich. mir fehlt der rand

an meiner hemmungslosen weiblichkeit, doch wie viele

brüste stützen mich. wie nackt das eigne auge blickt

auf einen embryo, der hinterm nabel zwickt. auf fretow’s rosen

toll, aus ihrem rot entrollt sich das theaterstück. krieg. trolle.

göttinnen und mama, die weint um mich. ist lieben keusch? —

wie sterben. zurück, wohin ich flieh. nicht zum friedhof

wo ich brav sein wollte zu soldaten. in leisem glück ein netzlein

stricken, ehekeusch. oh, love, no. lacht mir ins maul, diana

dabei will ich doch auf schlangen schlafen, basilisken reiten, ja

faul und matt in den wald geworfen. bin bäume, bogen, fell.

bin hirsch, bin hund, bin wind, bin zahn, bin blind, bin spannerin

bin meine beute, jägerin, bin wind, bin wind, bin wind, bin wind

zu Sibylla Schwarz’ 400. Geburtstag

Mit Dank an Lara Rüter und die Herausgeber.

Pantokrator

Sergej Jessenin

(Сергей Александрович Есенин, * 21. September jul./ 3. Oktober 1895 greg. in Konstantinowo, Gouvernement Rjasan, Russisches Kaiserreich; † 28. Dezember 1925 in Leningrad)

Ja, blutrotes Traumpferd, erscheine

In die Gabeldeichsel der Welt

eingespannt! Ach, selbst die reine

Milch ist mir lang schon vergällt.

Streu über pazifische Ferne

dein Wiehern und – zögere nicht!

Als Glöckchen nimm dir die Sterne,

kaltes und klirrendes Licht.

Greif als Kummet den Regenbogen,

den Polarkreis als Sattelschnur.

Dann los!, die Erde gezogen

auf eine andere Tour!

An unseren Erdball, den schweren,

gefesselt mit Mähne und Schwanz,

spreng durch die Wolkenbarrieren

in jenes Land voller Glanz …

O ihr Guten im Paradiese!

Schockiert sieht die ölige Schar

der Seligen von ihrer Wiese:

Wir stürmen den Himmel sogar!

Februar 1919

Deutsch von Adolf Endler

Aus: Sergej Jessenin, Gedichte. russ./dt. Leipzig: Reclam, 1975 (3., veränd. u. erw. Aufl.), S. 91

Pantokrator (griech. παντοκράτωρ, dt. auch Pankrator) bedeutet All- oder Weltenherrscher. (Wiki)

In der 1. Auflage stand eine ältere Übersetzung:

PANTOKRATOR IV

Steig hernieder zu uns, rotes Pferd,

und dann spann dich ein ins Geschirr der Erde!

Wie bitter wurde all unsre Milch

unterm brüchigen Dach der Zeit.

Weit übers Wasser daher

o gieße uns dein dumpfes Geschnaub

und glockenhell mit dem Stern gieße aus

seinen kalten Glanz ohne Stemenstaub!

Häng dir den Regenbogen als Krummholz um,

den Polarkreis ans Geschirr geschnallt,

so zieh unsere Erde nur bald

heraus auf eine andere Spur.

Fahr los mit der Mähne des Morgenrots,

häng die Erde dir an den Schwanz,

in die Höhen, über den Wolkenkranz

jag hinein in ein glückliches Land!

Mögen, die selig sind mit der Lampe,

im Himmel uns trinken lind

auf ihren Feldern von weitem schon sehen,

daß wir zu ihnen als Gäste kommen und winken.

Deutsch von Adelheid Christoph.. Jessenin, Gedichte russ./dt. 1. Aufl. 1965, S. 95

Пантократор 4

Сойди, явись нам, красный конь!

Впрягись в земли оглобли.

Нам горьким стало молоко

Под этой ветхой кровлей.

Пролей, пролей нам над водой

Твое глухое ржанье

И колокольчиком-звездой

Холодное сиянье.

Мы радугу тебе — дугой,

Полярный круг — на сбрую.

О, вывези наш шар земной

На колею иную.

Хвостом земле ты прицепись,

С зари отчалься гривой.

За эти тучи, эту высь

Скачи к стране счастливой.

И пусть они, те, кто во мгле

Нас пьют лампадой в небе,

Увидят со своих полей,

Что мы к ним в гости едем.

1919

Dämmerung

Else Lasker-Schüler

(* 11. Februar 1869 in Elberfeld; † 22. Januar 1945 in Jerusalem)

DÄMMERUNG

Ich halte meine Augen halb geschlossen

Graumütig ist mein Herz und wolkenreich

Ich suche eine Hand der meinen gleich

Mich hat das Leben, ich hab es verstoßen

Und lebe angstvoll nun im Übergroßen

Im irdischen Leibe schon im Himmelreich.

Und in der Frühe war ich blütenreich

Und über Nacht froh aufgeschossen

Vom Zauber eines Traumes übergossen

Nun färben meine Wangen meine Spiegel bleich.

Aus: Else Lasker-Schüler, Sämtliche Gedichte. Hrsg. Friedhelm Kemp. München: Kösel, 1984, S. 259

Hoffnung 3000

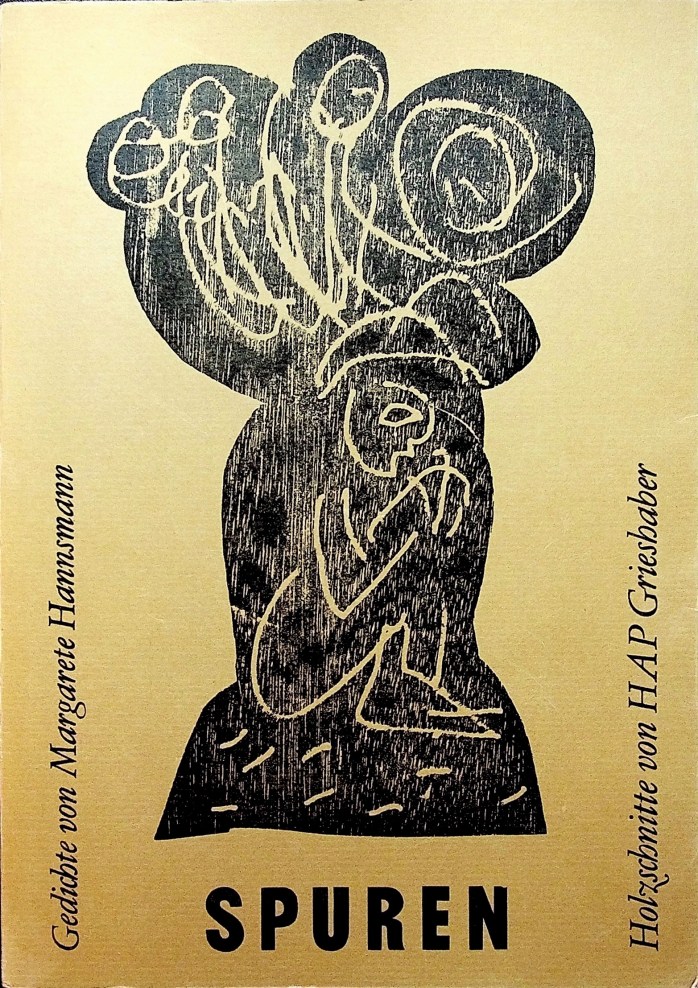

Eine Art kommunistischer Utopie aus dem Gedicht „Hoffnung 3000“ von Margarete Hannsmann, die heute vor 100 Jahren geboren wurde.

Margarete Hannsmann

(* 10. Februar 1921 in Heidenheim an der Brenz; † 29. März 2007 in Stuttgart)

(…)

Jede Frau darf zwei Kinder haben

von wem sie mag und ihr Recht aufs Gebären

abtreten an eine die mehr haben möchte

und sich zusammentun oder nicht mit dem Mann

und muß die Kinder nicht aufziehen doch

wenn sie es will läßt man sie’s ohne Not tun

Keinesfalls seh ich Geld noch Vergleichbares

Wein und Korn und alle Früchte

baut jeder an der Freude dran hat

gibt und nimmt

ein Gewand

einen Tisch immer wird bleiben daß welche was gern tun

mit der Hand

mit dem Kopf

eine Laute schlagen

Bücher auf alten Maschinen drucken

immer wird da einer sein der schreibt

(…)

Aus: Margarete Hannsmann, Spuren. Ausgewählte Gedichte 1960-1980. Mit 8 Holzschnitten von HAP Grieshaber. Leipzig: Reclam, 1981, S. 114

Kupfer nehme ich nicht

Amy Lowell

(* 9. Februar 1874 in Brookline, Massachusetts; † 12. Mai 1925 ebenda)

Ich machte ein Lied am Morgen –

Ich saß im Schatten der Weißdornhecke,

ich spielte es auf meiner Pfeife –

die hellen Töne entzückten mich,

und die kleinen Spatzen und Eichhörnchen

schienen auch zufrieden.

Da war ich stolz, daß ich ein so schönes Lied gemacht hatte.

Möchtest du’s hören, mein Lied?

Ich will es spielen für dich,

so wie ich’s heut abend meiner Liebsten spielte –

Da stand ich auf den mondhellen Steinen

unter ihrem Fenster.

Du aber bist nicht meine Liebste,

du mußt mir einen Silberschilling geben,

rund und glänzend wie der Mond.

Kupfer nehme ich nicht, –

Kupfer wäre keine Bezahlung

für ein Lied, das ich ganz alleine gemacht –

ganz aus gar nichts!

und so schön!

Aus: Julius Bab, Amerikas neuere Lyrik. Ausgewählte Nachdichtungen. Bad Nauheim: Christian-Verlag, 1953, S. 57

Freunde

Erika Burkart

(* 8. Februar 1922 in Aarau; † 14. April 2010 in Muri AG)

Falsch, zu glauben, sie haben

sich nichts mehr zu sagen;

vieles wäre noch auszusprechen,

doch die Worte kehren

um auf den Lippen.

Erschöpfung, Entfremdung, Verletzung:

Leben heißt dieses Stück, oder Zeit,

das auskommt fast ohne Worte

und stumm verweist

auf verworrene Muster

und das Recht eines jeden,

mit nicht zu wortenden Bildern

hineinzuragen ins Schweigen.

Aus: Die skeptische Landschaft. Deutschsprachige Lyrik aus der Schweiz seit 1900. Hrsg. Klaus-Dieter Schult. Leipzig: Reclam, 1988, S. 133

Flußfahrt

Heinz Czechowski

(* 7. Februar 1935 in Dresden; † 21. Oktober 2009 in Frankfurt am Main)

Flußfahrt

1

Frühnebel. Die Dörfer

Eingegrenzt vom Fluß und den Bergen.

Gutgestimmte Hähne

Wechseln den Morgengruß.

Uferzonen,

Besetzt von wiederkäuendem Vieh,

Treiben dahin. Die Sonne,

Ein randloses Licht,

Erscheint dem Tag:

Brandsätze falln, da

Ist die Welt gegenwärtig

In sächsisch-böhmischen Dörfern.

2

Jetzt sprich deine Sprache, Land,

Verschweig nichts

Mit postkartenreifen Idyllen.

Geschrieben wird nicht

Der Gruß aus dem Nichts:

Stehn sprachlos und kalt

Noch die Städte, zensieren

Zerbrochene Brücken

Noch die Geschichte ?

3

Nach einer anderen Sprache verlangen

Die nicht geschriebenen Sätze:

Zu beiden Seiten des Flusses

Nehmen Autokolonnen

Mit tödlichem Blei

Das Grün unter Beschuß.

Und die Sprache –

Jetzt ist sie ein Schlager:

Nimm den Sonnenstein

In dein Herz hinein.

(Und das Gedicht,

Gedankenlos fast,

Ist eine Arabeske,

An den Rand der Geschichte

Gezeichnet.)

4

Größers wolltest auch du! –

Ein Echo,

Zurückgeworfen

Von Felsen.

Hier nicht

Ist der Winkel von Hardt,

Wenn auch der Wald

Hinunter sinket und sinnt

Über den Fußtritt des

Schicksals.

5

Uns bleibt,

Im Bilde zu bleiben,

Unsere Losung,

Auch wenns die Gedanken

Zu Grund zieht

Wie überfrachtete Kähne.

Aus: Heinz Czechowski, Auf eine im Feuer versunkene Stadt. Gedichte und Prosa 1958-1988. Auswahl und Nachwort von Wulf Kirsten. Zeichnungen von Claus Weidensdorfer. Halle, Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1988, S. 62f

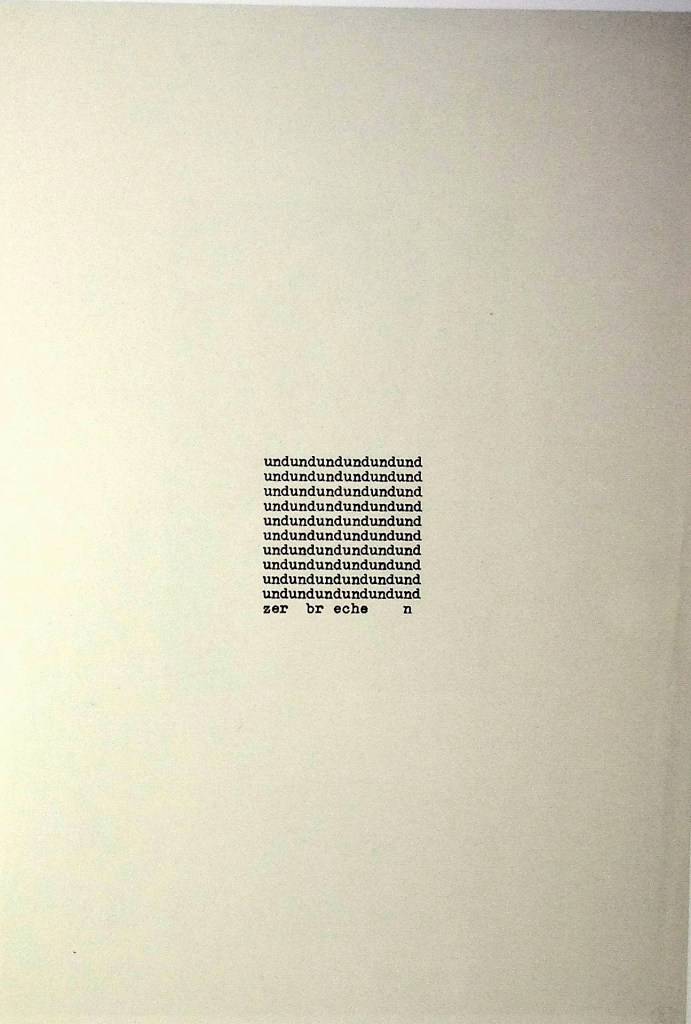

160-Zeichen-Gedicht

Perlentaucher vorgestern über das in Vorbereitung befindliche neue Urheberrecht:

Es ist ein Kompromiss, jetzt kann man ihn nur ausprobieren, meint Andrian Kreye in der SZ zum jüngsten Entwurf für ein neues Urheberrecht: „Im letzten Entwurf sollten 20 Sekunden Audio oder Video, 1000 Zeichen Text und 250 Kilobyte für Fotos und Grafiken unter eine sogenannte Bagatellgrenze fallen. Die neuen Grenzwerte sind 15 Sekunden, 160 Zeichen und 125 Kilobyte. Der Zaun ist also zumindest für Autoren, Buch- und Presseverlage wieder deutlich höher.“ Ohne Leerzeichen besteht dieses Zitat aus 269 Zeichen. Wir werden künftig nur noch im Telegrammstil debattieren.

160 Zeichen, das sind 100 weniger (!) als ein Tweet, nach dem deutschen Recht dürfte man keinen Tweet mehr zitieren. L&Poe fühlt sich inspiriert und kreiert eine neue Gedichtform, eine Abart des Cutup, das 160-Zeichen-Gedicht. (auch Bagatellgedicht), 160 Zeichen aus copyrightgeschützten Büchern deutscher Verlage. Die neue Form sucht ihre Form(en). Tut mir leid für die Autoren, aber so ist das Recht, mehr geht nicht, der Zaun ist für euch zu hoch.

Heute: Francis Ponge

Poem

Selma Meerbaum-Eisinger

(eigentlich Selma Merbaum; * 5. Februar 1924 in Czernowitz, damals Rumänien, heute Ukraine; † 16. Dezember 1942 im Zwangsarbeitslager Michailowka im rumänisch besetzten „Gouvernement Transnistrien“). Sie wurde 18 Jahre, 10 Monate und 11 Tage alt.

Die Bäume sind von weichem Lichte übergossen,

im Winde zitternd glitzert jedes Blatt.

Der Himmel, seidig-blau und glatt,

ist wie ein Tropfen Tau vom Morgenwind vergossen.

Die Tannen sind in sanfte Röte eingeschlossen

und beugen sich vor seiner Majestät, dem Wind.

Hinter den Pappeln blickt der Mond aufs Kind,

das ihm den Gruß schon zugelächelt hat.

Im Winde sind die Büsche wunderbar:

bald sind sie Silber und bald leuchtend grün

und bald wie Mondschein auf lichtblondem Haar

und dann, als würden sie aufs neue blühn.

Ich möchte leben.

Schau, das Leben ist so bunt.

Es sind so viele schöne Bälle drin.

Und viele Lippen warten, lachen, glühn

und tuen ihre Freude kund.

Sieh nur die Straße, wie sie steigt:

so breit und hell, als warte sie auf mich.

Und ferne, irgendwo, da schluchzt und geigt

die Sehnsucht, die sich zieht durch mich und dich.

Der Wind rauscht rufend durch den Wald,

er sagt mir, daß das Leben singt.

Die Luft ist leise, zart und kalt,

die ferne Pappel winkt und winkt.

Ich möchte leben.

Ich möchte lachen und Lasten heben

und möchte kämpfen und lieben und hassen

und möchte den Himmel mit Händen fassen

und möchte frei sein und atmen und schrein.

Ich will nicht sterben. Nein!

Nein.

Das Leben ist rot,

Das Leben ist mein.

Mein und dein.

Mein.

Warum brüllen die Kanonen?

Warum stirbt das Leben

für glitzernde Kronen?

Dort ist der Mond.

Er ist da.

Nah.

Ganz nah.

Ich muß warten.

Worauf?

Hauf um Hauf

sterben sie.

Stehn nie auf.

Nie und nie.

Ich will leben.

Bruder, du auch.

Atemhauch

geht von meinem und deinem Mund.

Das Leben ist bunt.

Du willst mich töten.

Weshalb?

Aus tausend Flöten

weint Wald.

Der Mond ist lichtes Silber im Blau.

Die Pappeln sind grau.

Und Wind braust mich an.

Die Straße ist hell.

Dann…

Sie kommen dann

und würgen mich.

Mich und dich

tot.

Das Leben ist rot,

braust und lacht.

Über Nacht

bin ich

tot.

Ein Schatten von einem Baum

geistert über den Mond.

Man sieht ihn kaum.

Ein Baum.

Ein

Baum.

Ein Leben

kann Schatten werfen

über den Mond.

Ein Leben.

Hauf um Hauf

sterben sie.

Stehn nie auf.

Nie

und

nie.

-

- 1941

Aus: Selma Meerbaum-Eisinger, Ich bin in Sehnsucht eingehüllt. Gedichte eines jüdischen Mädchens an seinen Freund. Hrsg. u. eingeleitet von Jürgen Serke. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch, 1990, 23.-26. Tsd., S. 50ff

Am 11. Oktober 1941 wurde ein Zwangsgetto in Czernowitz eingerichtet, in das sich alle Juden der Stadt einzufinden hatten. Auch Selma, ihre Mutter und ihr Stiefvater Leo Eisinger. Aus diesem Getto wurden innerhalb von sechs Wochen 28.700 Juden in das von Rumänien annektierte Gouvernement Transnistrien deportiert, bis die Züge durch den Wintereinbruch blockiert wurden. Deportationen und Seuchen hatten die jüdische Bevölkerung so dezimiert, dass die Gettoschranken aufgehoben werden konnten. Von den 20.000 überlebenden jüdischen Menschen konnten nur wenige in ihre alten Wohnungen zurückkehren, denn die waren verwüstet und geplündert worden. Im Juni 1942 setzten die Deportationen wieder ein, Selma, Mutter und Stiefvater wurden am 28. Juni abgeholt. Sie wurden in Viehwaggons verfrachtet und am Ufer des Flusses Dnjestr abgesetzt, am nächsten Morgen über den Fluss getrieben, erneut in Züge verladen und zum Lager Cariera de Piatra (Steinbruch am Bug) getrieben. Im August 1942 selektierte die SS eintausendeinhundertfünfzig Häftlinge für den Zwangsarbeitsdienst, mit 500 Leidensgenossen landeten Selma Merbaum und ihre Eltern im Zwangsarbeitslager Michailowka am Ostufer des Bug, das der deutschen SS unterstand. Die Häftlinge mussten bei Bau der Durchgangsstraße IV, einer Schotterpiste, die bis in den Kaukasus reichen sollte, Schwerstarbeit verrichten. Selma starb am 16. Dezember 1942 entkräftet vom Fleckfieber. / Wikipedia

Hände

Henriette Hardenberg

(* 5. Februar 1894 in Berlin; † 26. Oktober 1993 in London)

Zwei Dichterinnen, die am morgigen 5. Februar Geburtstag haben. Deshalb die ältere der beiden schon heute.

Hände

Wie seltene Tiere gehn sie auf und nieder

Und liegen tief im Meeresgrunde,

Mondfarben ist der Stein, wie eine Wunde

Hineingesetzt ins blühende Gefieder.

Ich fürchte dies verborgene Bewegen,

Als hänge Wind in Zweigen aufgehalten,

So werden wenig Finger in Gestalten

Meine Gedanken mir erregen.

Das Meer zerteilt sich, daß ich sie erreichte

Im wankenden Gestrüpp kristallner Nacht,

Die Hand, lang hingestreckt und doch versunken sacht,

Vor meinem Antlitz, das erbleichte.

Ich weiß nicht, ob im Meer verspült

Die kleinen Knochen durcheinandertreiben

Oder von Wolken eingehüllt

Sie greifen nach Musik und Reigen.

Ich weiß, daß Träume ohne Duft

Wie tote Finger starr in den Gelenken

Keine verhüllten Zauber schenken,

Nach denen der Lebendige schlafend ruft.

Aus: Henriette Hardenberg, Südliches Herz. Nachgelassene Dichtungen. Hrsg. Hartmut Vollmer. Zürich: Arche, 1994, S. 32

Neueste Kommentare