Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

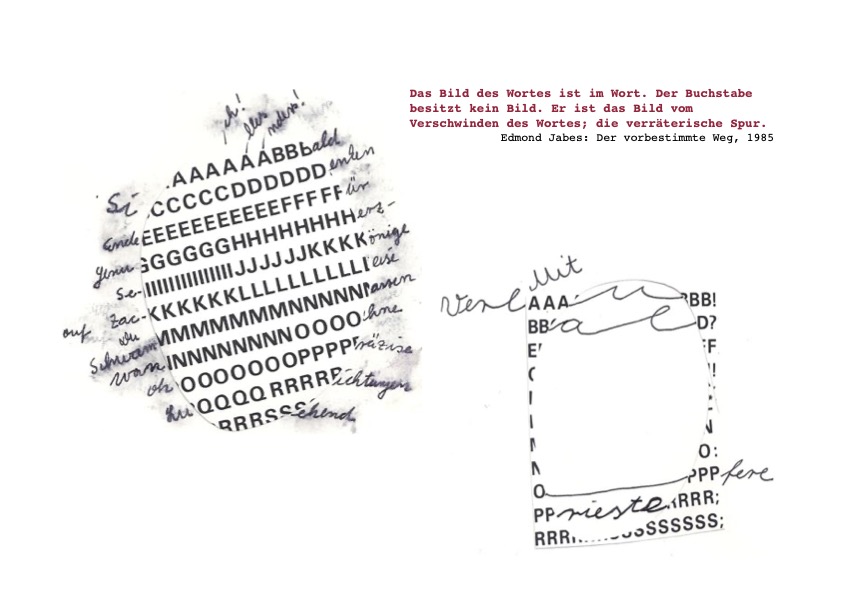

Das Un

(L&Poe Journal #02 Dossier Angelika Janz)

Angelika Janz

Das Un Die Schrecksekunde setzte dein Blut dem Vergessen aus Sein Bild übertrieb, überschrieb die Farben, wanderte von Bahn zu Wahn, vernetzt nun unberührte Blicke Unterwegs suchten wir – erfüllt von der Lust zu überschreiben – andere Begleiter der Sprachbeherrschung 70er

Für H.

(L&Poe Journal #02 Neue Texte)

Brigitte Struzyk

Für H. Kommt! Ins Offene! Auf den Balkon! Oder ans Fenster! Legt Hand auf Hand! Lasst sie gewaschen sein! Klatscht in die Hände! Nicht für die Ärztin Nicht für den Arzt Nicht für die Schwester Applaus für den Bruder. Wir sind nicht allein, ganz weit von hier geht er ins Offene, Freunde!

Cursdorf

(L&Poe Journal #02 Neue Texte)

Brigitte Struzyk

Cursdorf Die Müllabfuhr heißt hier Ernst Sie fährt vor den Wolken den Berg hoch An den Wiesen vorbei Vorbei an dem Duft von Pestwurz und Augentrost Ehrenpreis und Dost Zurück fährt dieser Ernst, die Wolken wieder bergab, an den Wiesen vorbei vorbei an dem Duft von Pestwurz und Augentrost Ehrenpreis und Dost. beladen mit Glasbruch und Asche, woraus hier die Wolken sind.

Minne

(L&Poe Journal #02 Neue Texte)

Kerstin Becker

MINNE ich will zu dir Wald wir müssen eine neue Sprache finden wir sind so künstlich aufgeforstet wir können zusammen nicht kommen siehst du die Speckgürtel und Ghettos um die Städte Abriegelsystem humanus ich gehör der Kaste Allerletzter an in dir gehe ich leichter du fängst Unruh ab seit Jahren branden Lärme näher näher an den Saum du bist so schön in deinem Chlorophyllgeschmeide wir hätten oft schon tot sein können Wald wie geht es dir in dir geh ich am Faden aus Instinkt und ahne Ahnen und glaub fast an der Menschenhirne Amen wenns stimmt kehrn wir mit letzten Energiereserven gegen den Strom wie Lachs zum Ort unsrer Geburt zurück du grüner Uterus ich schmieg mich ein will Spross von deinen sein wir rotten aus und wir bereun wir haben Weichmacher im Blut es geht uns gut unsere Flüssigkeiten pulsen kosmisch angetrieben dein Humus duftet stark bewegt unsere Nabelschnur schnitten wir ab

Aus: „Das gesamte hungrige Dunkel ringsum“ Erscheint: (geht gerade in Druck) Frühjahr 2022, Edition Azur / Voland & Quist.

Ich weiß nicht

(L%Poe Journal #02. Neue Texte)

Mara Genschel

Liebe Simone,

deine Frage:

zu deiner Frage:

I

Ich weiß nicht.

Nachts schriebinne ich sie alle an.

Erst nachts stand, wie lieb ins Regal gestellt:

(ich/nichts Gebrauchte Kartons.)

Ich les nichts, Simone, und

ich weiß nichts mehr, sehr geehrte Dr. A.

(Attrappe für „nichts“ finden, z.B. Gebrauchte Kartons)

II

Hier stand,

Hier stand: wie (nachts) die nichtgeschriebinnen Mails

wie lieb ins Regal gestellte Ausleihware der Herz Jesu Bücherei in die tagsüber noch

durchs Glas gestarrt (ich hatte) Liebe Kerstin, liebe Lisa. Liebe Simone. Wie du, Luise.

Komischerweise wach ich auf von monotoneren Outputs. Und schlaf ein bei Multiplerem,

soz. Ich bin zu,

(sorry)

III

Ich bin zum Schluss gekommen

Dass Lyrk ein sich selbst verdauender

Organismus zu sein vDass Lyrk ein sich

selbst verdauender Organismusein sein muss,

liebe Sonj Simone. So. in etw. ja:

selbst verdauernde Abbildungen von Arbeit

Ich weiß nicht, Ich les nichts. Du

(Fragezeichnen)

IV

Die Abbildungen deiner Arbeit

(Fragezeichnen) oder die Abbildung

(Attrappe für „Arbeit“ finden/Gebrauchte Kartons)

der Abbildung meiner Art.

Was sind die Abbildungen dagegen lieber Namennachts als Faltenwurf aller nichtgeschriebinnen Mails wo mein Gedächtnis tagsüber zu brüchig für Schönh wie

V

Ich sprechinne, Dr. A. (Fragezeichnen)

vHier stand erst: „nachts als Faltenwurf von Schönh,

wo ich tagsüber“ dem Mythos von den 30000 Umdrehungen

(Attrappe für „Smoothie“ suchen, Gebrauchte Kartons) wie die nichtgeschriebinnen Adressinnen/nachts zu veröffnen.

Ich wills ja veröffnen, das vDing aber aber

(Attrappe für „Lyrk“) von den 30000 nichtgeschriebinnen Namen lieber unverdauten Verknappungen bringen maximal

einige Plastiktaschen voll Likes O Der erschöpfte Versuch,

was mit Frissuren und Blusen zu tun zu haben zu „Müss“

Deinen Beruf versteh/ich verstand meist als „Müss“

wo ich tagsüber zu

VI

Erst nachts stand, wie lieb ins Regal gestellte Herzausschütt

VII

Ich weiß nicht mehr Was du liebe Clcochior,

(Fragezeichnen)

VIII

(hier stehst du so, Clcochior)

VIV

Hier standinne erst Mari, M., An. N und N.N. und Anj. Sin, Virginia Ng. Hnrriikka. Ca. oderCha./Car, B. und S. und alle

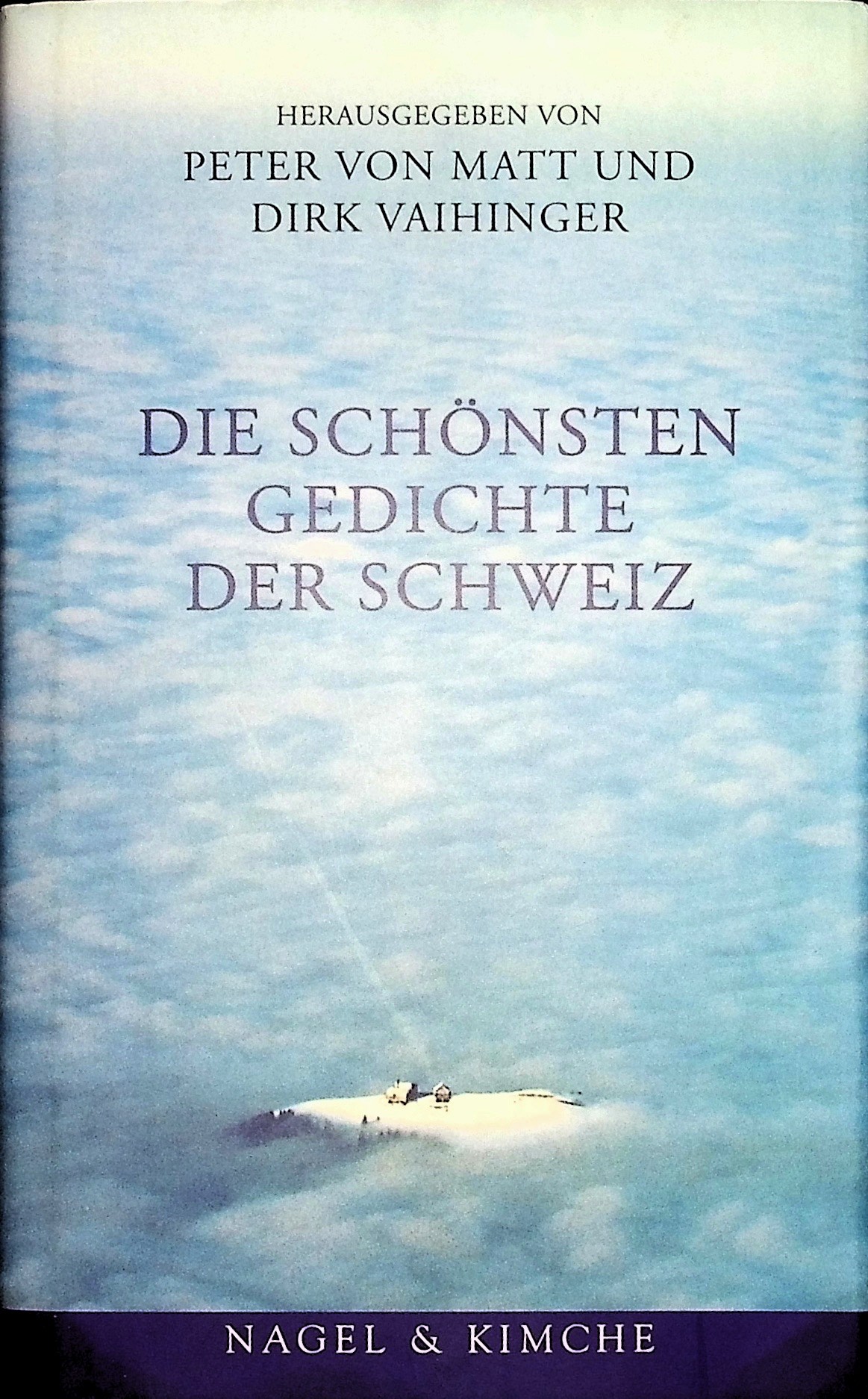

Erika Burkart 100

Erika Burkart

(* 8. Februar 1922 in Aarau; † 14. April 2010 in Muri AG )

Arcanum Die Spinne verpackt ihre Beute, Der Mensch erklärt dem Menschen den Krieg. Alte Mächte üben Gewalt, die Sintflut zischt ins prometheische Feuer, von Dämonen tost die geschändete Luft. Die Milchstraße ist eine Naht im Mantel des Fremden. Er wickelt noch einmal mich ein. Mit meinen Facettenaugen blicke ich um mich. Ich lege mein Haar in den Mond und eine Hand in die andre. Ich will diesen Schleier, will diesen Helm nicht mehr anziehn. Ja, will ich sagen, und: Nein. Eines Hundes Haupt sucht mein Knie. Ein Kind läßt mich ein in sein Spiel. Ich will keine Götter bemühen. Ich lebe.

Aus: Die schönsten Gedichte der Schweiz. Hrsg. Peter von Matt und Dirk Vaihinger. München und Wien: Nagel & Kimche im Hanser Verlag, 2002, S. 160

Delta

(L&Poe Journal #02 Dossier Angelika Janz)

Angelika Janz

… als sei ihre Unsichtbarkeit nichts weiter

Beachtenswertes…

Delta 1978

Getrennt voneinander stellte sie sich zur gleichen Zeit zwei Fragen: Was ging außerhalb des Hauses, im stumpfen Blickwinkel zweier Straßen, vor sich? (Sie vernahm draußen laute Stimmen in einer fremden Sprache.)

Was sollte geschehen, nachdem sie Vorbereitungen getroffen hatte für eine Arbeit, die sie nicht geplant hatte und der sie in keiner Weise geneigt sein konnte?

Sie stand unentschieden, mit den Stimmen, mit dem Straßenbild: Hier prallte eine abschüssige Straße frontal aufs Haus zu, spreizte sich aber dann rechts und links der Fenster geradewegs, das Haus in die Mitte nehmend.

Sie stand unentschieden in der Unauffälligkeit ihres Zimmers, ratlos verhalten zu den Dingen, die sich auffordernd und ohne Ausnahme aufeinander und somit auf sie bezogen, deren zwingende Gesetzlichkeit sich ihr fortlaufend entzog.

Nicht im Entferntesten verspürte sie den Willen, auf beide Fragen eine bewegliche Antwort zu finden, beide Fragen aufeinander einzuspielen.

Sie wünschte sich einmal, Geschichten schreiben zu können über Personen, die in Wirklichkeit gar nicht existieren konnten – , und doch müsste beim Lesen dieser Geschichten die Einsicht ins Lebendige inniger sein, als es je in Wirklichkeit möglich wäre.

Sie nimmt die Gegend, in der sie seit ein paar Monaten lebt, aufgrund von Erinnerungen wahr. Sie glaubt, dass hier alles Mögliche auf sich warten lässt. Auf das Eintreffen von Gegenwärtigem wartet sie nicht, sie sperrt sich den Vorkommnissen der Gegend – die vergehende Zeit setzt ihr kein sichtbares Zeichen.

Dafür setzt sie Zeichen des Aufbruchs im Entfernen von Gegenständen und Vorkommnissen: Sie leert regelmäßig den Briefkasten, reinigt turnusmäßig das Treppenhaus, sie organisiert täglich die Umwandlung von Brennstoff in Abfallstoff, sie lässt gegebenenfalls Dinge ohne größeren Entscheidungsaufwand verschwinden, sie wirkt einer gültigen Aufteilung der Wohnung entgegen – trotzdem gibt es immer weniger Dinge, die sie suchen muss.

Sie will sich beobachtet fühlen. Sie bewegt sich gerne im Schnittpunkt der drei Fenster ihres Raumes. Sie spielt, als wolle sie etwas verbergen. Sie möchte Gegenstand einer Empörung werden, die die Bewohner aller gegenüberliegenden Häuser erfasst.

Sie fragt erst gar nicht, warum sie nicht verzweifelt.

Da sie der Ansicht war, dass das, was gegenwärtig geschah, für sie wohl kaum Erinnerungswert haben dürfte, begann sie, Geschichten aufzuschreiben, deren Ende sie vorsätzlich nicht absehen wollte. In diesen Geschichten wurde weder irgendwie gehandelt noch gesprochen noch geschah irgendetwas durch äußere Einwirkungen. Sie schrieb diese Geschichten in der unsentimentalen Absicht, Erinnerungsinseln zu schaffen; kleine Flecke und Fleckreihen auf dem Papier –

Mit dem Blick aus dem Fenster eines von ihr kaum genutzten Raumes riskierte sie, jedes angefangene Denken stehen zu lassen.

Das ungewohnte Geschehen draußen, das sich nur durch einen schmalen, belanglosen Ausschnitt mitteilt, versetzt sie in jene leise Panik, die sie schon bei der Besichtigung der Wohnung befallen hatte. Der bedrohliche Gedanke, dass man sich an ALLES gewöhnen könne, hatte sie lange vor dem Fenster verweilen lassen und zu einem Überblick gezwungen.

Sie hatte überlegt, welche ihr noch fremden und verwilderten Momente ihrer Person wohl mit den Gegenständen da draußen in Verbindung treten werden, wenn sie erst hier lebte.

Nun ist es so, dass sie mit großer Anstrengung nicht mal einen Gegenstand dort unten zu erfassen vermag: Die Litfaßsäule z.B. entzieht sich, sobald die Bahn vorbeifährt, die den Blick wie scherzhaft hält und loslässt auf ein gerade geschlossenes Fenster, das sich mit Einsetzen eines Glockentons verweigert und auf jemanden verweist, der auf dem Gehweg stehen bleibt, um mit einem anderen, der stehen bleibt, ein Gespräch zu führen, usf.

Vom Eiskeller, der sich nur noch durch die altertümliche Aufschrift EISKELLER über einem mit Abfall verstopften Kellerschacht in Erinnerung bringt, führt die Straße parallel zu den Straßenbahngleisen in Kurven abwärts und fällt jäh ins Grüne ein: Eine breite, gut ausgebaute, selten befahrene Allee teilt das verwilderte Zechengelände.

Zu den Seiten brechen Bunkerstücke aus dem Gestrüpp, zusammengenagelte Buden, mit Warnschildern versehen, zwischen Schotteraufwürfen und unkenntlichen Gerätschaften aufs Gelände verteilt überall, und ferner, auf einmal vorläufigen Anhöhen, erstrecken sich verfallene Fabrikgebäude, manchmal doppelt durch Stachel zäune gesichert. In Schlammulden sammelt sich Gerümpel, das jegliche Verbindlichkeit zu der Gegend ausschließt. Unvermutet führen ausgetretene Wege hinauf zu den Gärten der Wohnsiedlung.

An den Abenden treten häufiger Schmerzen auf, deren Ort unauffindbar bleibt. Es sind Schmerzen, die keine Zutat bilden, sondern ein Fehlen signalisieren. Dieses Fehlen fühlt sich besetzt von Stichworten, die nicht mehr fallen.

Stattdessen drängt sich auf, was sich gleichbleibt: das Bild der aufs Haus zustrebenden Straße, die ins Wahllose deutende Anhöhe, die Zeichenlosigkeit hinter erleuchteten Fenstern, das Zurechtgeschnittene lautlosen Schauens.

Stünden hier Bäume, ließe sich in der Dämmerung dahinter etwas vermuten, das in kurzer Zeit erreichbar wäre, auch ohne das Haus zu verlassen. Oder man würde das Haus verlassen bis zu einer gewünschten Entfernung.

Viel trinkt und raucht sie am liebsten alleine, weil sie sich dann vor sich sicher weiß. Sie kann ihren immer düsterer werdenden Neigungen nachgehen, indem sie sie in dem Bewusstsein, ausgesetzt jeder Willkür, beseitigt. Unter Beseitigen versteht sie, was das Wort mein: was für sie seitlich ist, ist das, was sie grenzt und damit vorläufig sichert.

Sie trifft Vorbereitungen zum Vollzug ihrer Gewohnheiten, aber während sie schon unwillig dabei ist, entdeckt sie die Unregelmäßigkeiten in der Geschichte ihrer Gewöhnungen. Sie will sofort enden, sie ist wie gelähmt: einzige Bewegungen, die daraus erlösen können, scheinen gerade jene zur Ausführung der Gewohnheit; die Verachtung gegenüber diesen wächst, je mehr sie sich sinnlos daran zu gewöhnen glaubt. Sie mag das Spiel nicht weiterspielen, weil kein Druck sie fremd bestimmt. Sie begründet das Fortfahren in den Gewohnheiten mit den darüber hinaus fordernden Unterlassungen.

Ekel beschleicht sie vor jeder Tätigkeit, die sie sich vornimmt, und bei jeder Tätigkeit, die sie ausführt. Dabei weiß sie, dass sie sich nach der Ausführung nicht mehr daran erinnern wird.

Sie möchte die Wohnung mit Sand ausstreuen. Sie möchte schon beim Gehen durch die Wohnung den aufsteigenden Ekel zu seinem vergessbaren Höhepunkt treiben.

Während sie die Wohnung mit feuchtem Sand ausstreut, denkt sie an das Zusammenfegen des verkoteten Sandes in Raubtierkäfigen. Dieses Bild beruhigt sie, sie spürt, dass es ihr an Nichts fehlen wird, solange sie mit diesem Bild das Vorhaben ausführt.

Als sie die Arbeit beendet hat, beginnt sie zu frieren. Jedes Ansinnen, sich nun zu bewegen, lähmt sie.

Sie zwingt sich, sich in den Sand zu legen, damit der Sand durch ihre Körperwärme trocknet.

Sie wundert sich später nicht mehr, dass sie sich durch den Sand, der nun Allem anhaftet, gar nicht behindert fühlt.

Beim Verlassen der Wohnung legt sie Wert darauf, dass sie bei der Rückkunft die Räume in einem Zustand vorfindet, die der möglichen Stimmung bei ihrer Ankunft angemessen ist. Dabei stellt sie sich während ihrer Abwesenheit aus der Wohnung schon vor, wie sich alles in der Wohnung vorbereitend auf ihre Ankunft zubewegt.

Sie schreibt mit Kreide unvollendete Geschichten auf die Gehwege der Stadt. Es sind Geschichten, die noch keiner erlebt hat, weil sie unbedeutend sind, es sind Geschichten, bei denen man nicht weiß, an welcher Stelle etwas geschieht.

Als ihr kalt wird, schreibt sie immer schneller. Dabei wird ihr deutlich, wie unbetretbar diese geschriebenen Blöcke werden, -spätestens, wenn so viele darüber gelaufen sind, dass nichts mehr sichtbar ist (an ihren Sohlen befinden sich noch unbedenkliche Spuren).

Sie weigerte sich, Fragen zu beantworten, um somit anzuerkennen, wo sie sich befindet. Durch die Kreide verbündet sie sich mit der Straße. Bricht ihr die Kreide beim Schreiben, wirft sie sie den Umstehenden vor die Füße – das gibt ihrer Tätigkeit eine leichtgewichtige und einsehbare Funktion. Während sie schreibt, hält sie sich das Bild von Kommenden entgegen. Dabei verlässt sie ihre gebückte Haltung beim Schreiben: Sie hält aufrecht hockend ein.

Hatte sie sich im Anfangen getäuscht?

Hätte sie in der Mitte der Straße begonnen, hätte sie das Kommende rückwärtig anschreiben können. Sie hätte sich in der Zusicherung bewegt, schreibend das Ende der Straße zu erreichen. Der rückwärts getriebene Anfang hätte von der Mitte her sein Ziel begründet – nun bewegt sie sich schrittweise vorwärts, und schreibend nähert sie sich dem Anfangsort –, aber je weiter ihr bloßes Vorwärtsgehen den Anfang meidet, desto spürbarer entfernt sich ihr Schreiben von einem vorläufigen Ende.

Unterwegs trifft man viel Fremdes – nichtswürdig dagegen die Neugier, – sie lässt wahllos zurück, hält sich ans Offensichtliche.

Rolltreppen führen in den Untergrund. Noch tiefer gehn und treffen Bahnen ohne Unterbrechung. Die Automaten lassen sich bedienen. Die Blicke lassen sich ein- und ausschalten. Schritte sehen sich gern gelenkt, solange Hinweistafeln hinausführen. Warnschilder kennzeichnen die Notwendigkeit der ‚Wegunterschiede, und ab wann alles gleichgültig bleiben soll.

Die Wartegänge sind blau gekachelt. Je später es wird, desto lautloser vollstreckt sich das Kommen und Gehen. Wer sich hier aufhält, ist spürlos da.

Als sie sich auf das Band der Rolltreppe stellt, um in den U-Bereich hinab zufahren, fällt sie der Gedanke an, sie habe nun niemand mehr außer sich selbst. Sie steht in ihrem Alleinsein so, als wäre sie gar nicht da, und sie könne jetzt tun, was sie wolle, niemand würde es auch nur registrieren, sie könne sich zum Beispiel eine zweite und dritte Zeitung kaufen, sie könne nach V. fahren, mit dem sie nichts verbindet, und alle, die damit zu tun hätten, würden über die Ausführung ihrer Funktion hinaus sie nicht auf den Fehler ansprechen.

Sie sieht mit dem unter Stahlplatten verschwindenden Rollband vor ihr auch die lockere Verschwörung mit sich selbst gegen solches Versagen schwinden, und als die Metallstufe, auf der sie steht, zum Ende hin in den Boden sinkt, stellt sie es sich mühelos vor, mit zu verschwinden, um oben wieder anzukommen.

Abwärts zur Rechten plötzlich ein weitläufiger Ziegelgepflasterter Platz, an dessen Peripherie die gedrungene Bruchsteinkapelle, deren Bild den befreiten Blick sofort wieder verschließt. Das Fehlen von Kultgegenständen und Symbolen im Umfeld der Stätte versöhnt nicht ganz fremd bezieht sie sich auf das Übrige: Den mächtigen, funktionslosen Gasometer in der Nachbarschaft beide verweigern das Aktuelle ihrer Behältnishaftigkeit, – und bei beiden denkt man gern an Gehen und Wohnen: Stahl und Stein zwingen durch ihre Gestaltung die Steigerung ins Lebendige –, dahinter grenzt auf großzügiger Spielfläche die Kläranlage, von Kanälen die Grasflächen durchzogen, und geräuschlos drehn sich in Becken die Wasserspinnen. Zahllose Möwen kreisen und stürzen, kein Mensch ist zusehen. Irgendwo am Rand, schon zwischen Liguster und Ginster, frisst eine haushohe Fackel die Faulgase.

Der Kläranlage gegenüber steht ein kastenförmiges Wohnhaus, das erste auf dem Weg durch das Tal. Der Spaziergänger überprüft bei seinem Anblick zunächst für sich selbst den Grad der Geruchsbelästigung. Er sucht nach einer offensichtlichen Entschädigung für die Anwohner. Er bemerkt hinter den sauber drapierten Gardinen wohleingerichtete Zimmer und auf den Fensterbänken Pflanzen sowie Anzeichen von Nahrungszubereitung. Beim Klappern von Geschirr zuckt er zusammen.

Er heftet den Blick auf die ansteigenden Kleingärten hinter dem Haus, die hauptsächlich aus Rasenflächen bestehen. Die Anlage der Gärten gleicht der Anlage des Klärwerkes.

Seine Überlegungen verdichten sich zu dem Schluss, dass es sich hierbei um Werkswohnungen handeln muss die Entschädigung für die Geruchsbelästigung, die nun nicht mehr als solche zu empfinden wäre, läge in der Erleichterung des Kurzen Weges von Wohnstätte zu Arbeitsplatz.

Sie träumte sich an der Straßenbahnhaltestelle, in der Nähe des Kioskes, in abwartender Haltung unter der Überdachung stehen. Sie bemerkte mit Gleichmut die Personen, die sich auf den Kiosk zu und von ihm fort bewegten; es handelte sich bei jenen um Strichzeichnungen, die sie mit dürftigen, wenn nicht unkundigen Zügen vollführte, ohne sich selbst dabei zu bewegen. Sie war ein wenig unsicher: sie wusste ja und das ließ sie staunend immer kühner zeichnen –, dass es ihr an technischer Fähigkeit mangelte.

Die gesamte Unterkellerung des Bahnhofsgebäudes übernehmen die Zugänge zu den U-Bahnen. Dort finden sich dann auch alle zwanzig Meter blaue Hinweisschilder mit weißer Aufschrift. Diese bezeichnen nicht nur die Ein und Ausgänge des Bahnhofs nach Himmelsrichtungen, sondern auch städtische Einrichtungen in der Nähe des Bahnhofs. Dem ortskundigen Benutzer dieser Gänge sind die richtungsweisenden Benennungen einsichtig, er stutzt ein wenig, als das mit Pfeilen versehene Wort FREIHEIT ihn wiederholt an der damit verbundenen Vorstellung eines zentralen Platzes hindert.

Die Sicherheitszone. die die Kläranlage umgibt, wird als solche durch signalgelbe Beschilderung an den Zäunen ausgewiesen. Der Unbefugte wagt sich nicht einmal an die Umzäunung heran, ohne sich um die wirklichen Gründe zu kümmern.

Kein Geräusch deutet auf Gefahr. Keine Bewegung der an den Kanälen montierten Maschinen unterstützt die Notwendigkeit von Warnmaßnahmen.

Die Möwen kreisen wie gelenkt immer um dasselbe Becken. Der im Wärterhaus endlich hinter einer Zeitung verborgene Pförtner rechnet nicht damit, dass man ihn durch die Sichtscheibe hin anspricht.

An die Stelle einer Menschlichen Vertrauensperson setzt sie in Gedanken einen Gedanken, dem sie erlaubt, sich so zu bewegen, dass er sie notfalls zu verletzen befugt ist. Sie fühlt sich im Anschein gekränkt, dass er sich zu Beginn des Spiels nicht einmal einschmeichelt, d.h. er will ihr von Anfang an nicht fremd gegenüberstehen, um sich zunächst mit dem Sinnlich-Spürbaren zu begnügen und darin auszuruhen, damit sie Zeit genug hat, seinem Bild nachzukommen.

Später ist sie bestürzt, wie lange er sie AUS DEM GEDACHTNIS beobachtet und von dort seine Begrenztheit wie einen Köder auswirft. Sie hat ihm Schranken vor seine Grenzen gesetzt – und diese Schranken waren neue, gedungene Gedanken, die sich ausspielen ließen.

Zwischen den parallel laufenden Neongängen befinden sich Schaufensterblöcke. Die Schaufenster sind wie Aquarien. Es passt nicht mehr dahinter als ein einziges, bunt überdecktes Doppelbett, welches wohl nicht einmal seiner Originalgröße entspricht. Die drei dichtgrenzenden Wände sind mit Vorhangstoffen bespannt.

Weder ein Preisschild noch ein Firmenname weisen auf den Aufbau hin.

Sie bemerkt zum ersten Mal den Abdruck einer Tür in der Tapete. Indem sie sich auf dieses Bild einlässt, wird die Tür für sie bestimmend, die Tür besetzt den Raum. Lange macht sie sich davor zu schaffen, sie rät Klinken und Schloss Höhe.

Sie verträgt keine Gegenstände mehr davor -später auch nicht im Grenzbereich der Tür: sie räumt den Raum aus, und je mehr Gegenstände sie entfernt, desto stärker beherrscht sie die Tür.

Einmal träumt sie, die Tapete habe sich gelöst, und die Tür stünde jetzt nackt zwischen Wänden –, da ist sie aufgesprungen und hat sich mit der Körperfront und erhobenen Armen gegen die verklebte Tür gepresst. Sie hat gespürt, wie viel wärmer jener Teil der Tür war als das Übrige, und dann hat sie mit einem Rasiermesser kleine Quadrate in die Tapete geschnitten.

Über das Tal breitet sich der unentrinnbare Geruch verbrannten Kunststoffes. Die Information über Haldenahbau, die sich offensichtlich, d. h. an der Verwilderung gemessen, auf die Zeit vor dem Krieg bezieht, lässt weitere, noch so abwegige Schlüsse, nicht zu. Darüber, hinter Ginsterbüschen auf einem Plateau gut sichtbar und glänzend angepasst, warten drei Personenbusse mit angelassenem Motor auf ihre Abfahrtszeit.

Von den fernen Gärten der Wasserwerkswohnungen erleichtert dich das Gelächter der Kinder, die du kurz vorher hast schaukeln sehen. Du setzt dich auf die zersessene, klebrig-bemooste Bank vor dem Platz um die Kapelle so lange, bis eine willkürlich angesetzte Anzahl von Autos an dir vorübergefahren ist.

Während sie ihre Aufzeichnungen durchlas, fragte Sie sich, wie sie sich jetzt mitteilen könne, würde man sie dazu auffordern.

Sie geriet in Panik, öffnete alle Fenster und stellte das Radio an. Sie stellte den Sender auf Sprache und begann, gegen den Sprecher laut ihre Aufzeichnungen anzusprechen. Sie legte die Betonung auf die unbedeutendsten, auf die Artikel und Bindewörter.

Je überzeugter sie sich der Vorgabe fügte, desto häufiger kam es vor, dass der Sprecher und sie mit gleichen Wörtern aufeinandertrafen.

Sie bildeten eine Art Kanon und endeten mit ihren Mitteilungen gleichzeitig.

Als wäre die Doppelte Abgeschlossenheit unerträglich, bieten sich die Öffentlichen Fernsprecher in einem muschelförmig geöffneten Behältnis in Schritthohe an. Die scheinbare Abtrennung vom Übrigen offeriert formale Diskretion: Wer hier sich persönlich zu äußern gezwungen ist, denunziert jeden Vorübergehenden, der zuzuhören gezwungen ist. (Das augenscheinlich Amerikanische an diesem Umstand verleitet zur Nutzung dieser Einrichtung.)

Das Unangenehme quält sie sich aus der Bewegung des Schreibens, die fast nachlässig die inhaltlose Schwere der Worte überschreibt. Die Bewegung nach einem System, von der Methode getrieben und nach der Regel verschränkt: Mit diesem unnachahmlichen Tanz heftet sie sich leichtfüßig an den Stoff, der sich jeder Gestaltung verweigert.

Vor den Absperrungen befindet sich ein überlebensgroßer Automat, der die Fahrkarte zum gewünschten Zielort liefert. Hinter einer Klarsichtscheibe schlüsselt ein nach Zahlgrenzen nummerierter Streckenfahrplan den Stadtplan auf. Mit den Zahlgrenzen sind sich steigernde Preisstufen in Verbindung zu bringen, wobei die Benennung von Haltestellen unmaßgeblich bleibt.

Ein Druckknopfsystem rechnet die Möglichkeit des Versagens aller Wahlmöglichkeiten mit ein.

Mit der Signalfarbe des überlebensgroßen Automaten ist ein einfüßiger, kopfgroßer, in durchschnittlicher Nabelhöhe vor der Absperrung angebrachter Apparat zu identifizieren. Es fordert die pflichtgemäße Annullierung der vorausgegangenen Aktivitäten. Es ist mit der Aufschrift Selbstentwerter versehen.

Sie hatte es seit Jahren vermieden, sich länger als eine Minute im Spiegel zu betrachten, über die Einzelheiten des Gesichts hinaus etwas Zusammenhängendes oder gar Unverwechselbares in Augenschein zu nehmen. Sie hatte es nicht mehr versucht, seit sie sich beobachtet fühlte.

Daher hatte sie diese Intimität zwischen sich ausgeschaltet, später einfach vergessen, welche Möglichkeiten sie veranlassen könnten, sich wahrzunehmen. Sie hatte eigentlich stets so gehandelt, als sei sie unsichtbar, oder so, als sei ihre Unsichtbarkeit nichts weiter Beachtenswertes.

Sie hatte wohl registriert, dass Andere jede Gelegenheit wahrnehmen, sich zu spiegeln, bei manchen steigerte sich sogar das Interesse am Spiegelbild, wenn sie sich beobachtet wussten.

Durch Zufall fiel ihr einmal auf, dass sie den Spiegel in ihrem Raum viel zu niedrig montiert hatte -sie hatte sich stets geduckt, um sich in aller Kürze zu erfassen.

Schließlich nahm sie sich vor, sich zu spiegeln. Zuerst glaubte sie, jeden zu imitieren, der sich jemals gespiegelt hatte. Dann verwendete sie einen Rückspiegel, drehte sich mit ihm im Blickkreis des Wandspiegels, durchmaß, was die erinnerte Flächigkeit ihr suggeriert hatte, fand sich zum ersten Mal umgreifbar, empfand auch dann noch Sympathie, nachdem sie sich längst anderen Tätigkeiten gewidmet hatte.

Die Beförderung beginnt nach Durchschreiten der gebotenen Absperrung. Die Stationen sind nur mit gültigem Fahrausweis betretbar, Die Beförderung erfolgt aufgrund der jeweils gültigen Beförderungsbedingungen. Letzte Instanz für die Glaubwürdigkeit solcher Gebote sind die mitfahrenden Personen sehr ähnlichen Mitfahrenden, die ohne Vorzeigen eines gültigen Fahrausweises die Fahrausweise anderer Fahrgäste überprüfen. Die Berechtigung zu ihrer Prüfungsbefugnis geht aus den jeweils gültigen Beförderungsbedingungen hervor.

Gern führt sie Gegenstände mit sich, die sich in jedem Fall einer Nutzung entziehen werden. Dabei geht es ihr weder um die Erinnerung an Zusammenhänge, in denen diese Dinge stehen, noch um die unvorhergesehene Lichtung dieser Dinge – da sie sie bei sich trägt, kann sie sie ruhig vergessen.

Kurz vor der Linkskurve, die zur Hauptstraße hinaufführt und, würde man sie geradewegs überqueren, an die Ruhrwiesen gelangte, bietet sich ein Blick, hinter mannshohem Maschendraht – ein Städtisches‘ Schilderdepot, auch ein Depot für Kanalisationsrohre, Kanaldeckel, Fahrradständer und Spielgerüste.

Nach Gattung geordnet stehen diese Gegenstände dicht beieinander und ineinander verhakt. man könnte meinen, hier fände sich alles ein, was sich gegen eine gebrauchswürdige Nutzung sperrt – unzählige leergetrunkene Flachmänner liegen auf der mit einer Rostschicht bedeckten Erde verteilt, trockenes Buschwerk dazwischen nimmt die Haltung der Depotteile an.

Aussteigende belieben, die bis zum Verlassen der Zielstation gültigen Fahrausweise in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu legen. Die Eindringlichkeit ihrer Bewegung dabei verrät, dass sie nicht ausschließen, auch nach Beendigung ihrer Fahrt zur Rechenschaft über mögliches Fehlverhalten gezogen werden zu können.

Für ein ängstliches Beschleunigen der Schritte reicht die Länge der Unterführung kurz vor dem Ende des Tals nicht aus. Die sich aufdrängende Vermutung, es könne sich bei der Unterführung um ein PORTAL zu einem das Betreten hindernden Privatgrundstück handeln, zerstreuen sich schnell, als mit jedem Schritt näher sich das zunächst ausschnitthaft prunkvolle Jugendstilgebäude als baufälliges, gerade noch nutzbares Lagerhaus für Farben & Lacke entpuppt.

Sie hatte nicht glauben wollen, dass die Umstände, unter denen man lebt, und die Arbeit, die man dabei verrichtet, derartig voneinander getrennt sein könnten, dass die Auswirkungen aufeinander kaum beobachtet oder registrierbar werden. Jeder Versuch einer Annäherung machte die Entfernung deutlicher. Dabei wusste sie doch, dass sie nie zuvor ein derartig zersetzendes Bedingungsverhältnis eingegangen war.

Die Reihenfolge einfahrender Bahnen gliedert sich in einem neonbeleuchteten Kasten nach zwei Richtungen unter die Ziffern eins bis drei. So vermag jeder Fahrgast sich auf das Eintreffen seiner Bahn vorzubereiten.

Meistens genügt es, wenn der erste Beobachter dieser Ziffern in Bewegung gerät, was das Vortreten der übrigen Fahrgäste veranlasst, noch bevor der Zug einläuft. Einsteigende zeichnen sich durch eine unbelehrbare Ungeduld aus: Man könnte glauben, sie wünschten die fortzusetzende Anwesenheit derer, die aussteigen wollen.

Ausreichend belegt ist die Bahn, wenn 67 Sitzplätze und 122 Stehplätze eingenommen worden sind.

Welchen Platz man in der Bahn einnimmt, hängt von den übrigen Fahrgästen ab, die ihre Plätze bereits eingenommen haben. Vorteile liegen bei der Wahl eines einzelnen Fensterplatzes, da dieser nicht nur die Anstrengung im Hinblick auf das Aussteigen erleichtert. Hinreichenden Grund zu Misstrauen bietet die Wahl einer Doppelbank, auf der bereits jemand sitzt, vorausgesetzt, es gibt weitere freie Einzelplätze.

Unabsichtliche Berührungen folgern Verteidigungs- oder aber zumindest Ausweichbewegungen:

Man hat ja genug damit zu tun, die von Mitfahrenden ausströmenden Gerüche mit dem Empfinden sich steigernden Ekels in einen Wahrnehmungsbereich zu verdrängen, der das Selbstverständliche zugunsten seiner baldigen Aufhebung aufrechnet. Sie fragt sich, ob sie sich durch den Mangel an Erlebnissen einer zweifellos einfältigen Sichtweise aussetzt.

Sie ignoriert die Details außerhalb, die sich ihr zu Hause umso bösartiger aufdrängen, die sie aufschreiben muss, weil sie sie nicht auszusprechen wagt. Ihr liegt wenig an der Lebendigkeit des Anscheins – aber beim Schreiben zwingt sie Worte in das, was sie wohlweislich und längst nicht mehr zu bezeichnen vermögen.

Vermochte sie sich je wieder mitzuteilen?

Sprach man sie an, antwortete sie der Form halber »irgendetwas«, sie litt nicht unter der Beziehungslosigkeit der Wortfolgen, die sich ihr mühelos in den Mund legten, gleichsam sprachliches Instinktverhalten – als habe sie auswendig gelernt, was zu antworten gerade dürftig genug war, um sich keiner Auffälligkeit zu beschuldigen –,

–, sie bewegte, sah, sie dachte sich mittig.

Sie genoss die provisorische Leichtigkeit, zu gehen über die hölzernen Überbrückungen, die zu den nummerierten Gebäuden hinführten. Sofern und solange sie sie auf diese Weise erreichen konnte, hatte sie das Gefühl, es sei erlaubt, dorthin und dort fort zu gehen, wann immer sie wollte … und über die Begrenzung der ihr entgegen sich aufzwingenden Gesichter hinaussehen im Hören auf den Rhythmus der ihnen zugehörigen Schritte -und das alles nicht für möglich halten müssen …

Die offensichtliche Trennung beider Gebäude konnte sie unterlaufen, ohne ans Tageslicht zu treten. Sie mochte sich das nur so vorstellen, dass unter der sorgfältig ausgeharkten, weitläufigen, selten betretenen Kiesfläche zwischen den Gebäuden ein Gang verlief. Vom Gang aus aber konnte sie ins Freie sehen, aber von der Kiesfläche aus, die sie bedenkenlos Dach nannte, war auch bei starker Neigung keine Einsicht möglich.

Sie vernimmt zeitweilig scheinbare Unterbrechungen bei Tätigkeiten, die entweder vorgezeichnet oder eingespielt sind.

Diese Unterbrechungen sind wahrnehmbarer Art, doch weder sichtbar, hörbar oder tastbar.

Es sind kurze, bildähnliche Erinnerungen, die gänzlich unbestimmt bleiben, die verbunden sind mit einem Gefühl, das sie erinnert, aber nicht weiß – das in seiner Unbestimmtheit nicht deutlicher sein kann und somit haltlos ist -dieses Gefühl scheint an ihr, nicht in ihr zu existieren keinen Augenblick lang -ist sofort vergessen; sie weiß nur noch, dass sie irgendetwas Uneinnehmbares überfallen und besetzt hatte, das weder zufällig noch bedeutsam hätte genannt werden können, das sich nun von ihr unterschied, wie nichts anderes sonst außerhalb von ihr.

Um das Schließen des Aufzugs zu verhindern, zwängte sie sich zwischen die beiden sich schließenden Türhälften, gegen die widersinnige Furcht, sie müsse steckenbleiben.

Erst im Innern des Gehäuses fiel ihr die Lichtschranke wieder ein, nur fand sie keinen Bezug zu dem eben Geschehenen.

Sie berührte mit dem Zeigefinger ein nummeriertes Silberplättchen, es leuchtete auf, der Aufzug setzte sich in Bewegung, wechselnd aufleuchtende Zahlen vermittelten ihr keine Bedeutung – sie beruhigte sich in der vagen Erleichterung, die vermuteten Zahlenfolgen fortlaufend bestätigt zu wissen.

Die Gänge der einzelnen Abteilungen sind nach den Anfangsbuchstaben der Himmelsrichtungen benannt.

Sie ging die südliche Richtung, berührte Wände und Türen, als seien sie aus Pappe. Zum Ende des Ganges verspürte sie wenig Erleichterung, dort leuchtete das kleine Tageslichtfenster, durch die Tür rechts davon konnte sie vorläufig ausweichen, sie hatte das geplant. Davor drängten sich eine Anzahl Personen, die einem unverkennbaren Sinn nach eine fortlaufende, sich vermindernde Reihe bildeten.

Man lehnte zu viert an dem erkalteten Heizkörper mit dem Rücken zum Tageslichtfenster. Kaum lesbar das Namensschild an der Tür, der kleiner darunter gedruckte Titel, – die auch dort angehefteten Stundenblätter wurden durch die Atemzüge der Nächststehenden bewegt. Man horchte auf die Stimmen hinter der Tür, und da man sie nicht unterscheiden konnte, hätte man schließen können, dahinter würde ein Selbstgespräch geführt.

Sie trug sich seit einigen Wochen mit einem unguten Körpergefühl, weniger ausgelöst durch Schmerzempfinden, sondern durch eine dumpfe, betont. schmerzfreie, wie durch Schmerzmittel hervorgerufene dauernde Gedämpftheit des Hirns und im Bereich von Herz und Bauch.

Manchmal erschrickt sie beim Sprechen mit anderen über sich selbst – die Melodie ihrer Sätze ist ihr fremd, ja, sie kann sich nicht erinnern, je eine Melodie beim Sprechen gezüchtet zu haben, auch kann sie das Tönen beim Sprechen nicht ablösen nicht abbrechen, sie spricht weiter, obwohl sie es nicht muss, sie hört sich gern reden, sie spricht einen Dialekt, dessen geographische Zugehörigkeit sie nicht zu orten weiß.

Der Raum besaß auf ungewohnte Weise Fenster im rechten Winkel zueinander, die den Ausblick auf ein ähnlich angelegtes Fensterstück freigaben. Ein gläserner Aschenbecher stand auf dem Schreibtisch, dem einzigen Möbelstück im Raum. Dieser Aschenbecher, ausgeleert, aber ungereinigt, enthielt ein rotes Gummiband. Als sie fragte, ob sie rauchen dürfte, entfernte die hinter dem Schreibtisch stehende Person das rote Gummiband, indem sie es in der Rocktasche verschwinden ließ, wobei sie gleichzeitig den Aschenbecher der noch nicht ganz Eingetretenen entgegenschob.

Sie entdeckte, dass das, was sie schrieb, in fremde Hände geriet. Eigenartig war nur, dass man sie nicht daraufhin ansprach, sondern ihre Aufzeichnungen in sachfremde Unterhaltungen verwob. Solche Unterhaltungen waren ihrer Struktur nach auf die Stimmungen der Redenden so eingespielt, dass sie die Aufzeichnungen kaum wiedererkannt hätte, wenn nicht die gleiche sichere Unverbindlichkeit der Wortfolgen sie stutzig gemacht hätte. –

Erstdruck in: Tee und Butterkekse. Prosa von Frauen. Hrsg. Ingeborg und Rodja Weigand. Schwiftinger Galerie Verlag 1982.

Jan Skácel 100

Jan Skácel

(* 7. Februar 1922 in Vnorovy; † 7. November 1989 in Brno)

NICHTGEDICHT In gegenwart dieses nichtgedächtnisses wenn das gedicht nein und nicht anders sagt und das nichtsagen herrscht und das nichtabsehen der worte und der vers ist das nichterlangbare wird uns das nichtachten zum nichtgedicht führen Und die nichtscham solcher behauptung zwingt uns in nichthäusern zu wohnen Der nichtvogel unter den fenstern so eingeschneit im nichtlaub singt nicht vergebens singt nicht (Wenn das gedicht nein und nicht anders sagt und das nichtsagen herrscht und das nichtabsehen des wortes und das nichtsterbliche in gegenwart dieses nichtgedächtnisses)

Aus: Jan Skacel: wundklee. gedichte. Ins deutsche übertragen von Reiner Kunze. Mit der laudatio zur Verleihung des Petrarca-Preises 1989 von Peter Handke. Frankfurt/Main: Fischer, 1989, S. 59

„Authentisch lehne ich ab!“

Dirk Skiba über seine Dichterporträts

Es ist eine gängige medienwissenschaftliche Lehrmeinung, Autorenporträts (w/*/m) als Teil des Epitextes von Publikationen zu werten.

SKIBA Es gefällt mir, dass Du Porträts als Texte betrachtest. Das ist auch meine Meinung. Ich gehe aber noch etwas weiter: Es kommt auch darauf an, wo das Bild veröffentlicht wird; im Buch ist es ein Paratext, der die Rezeption lenkt und der das gedruckte Wort begleitet; Paratexte sind damit Teil eines Buches. Epitext wäre – wenn ich es richtig verstehe – eher das Drumherum (Verlagswerbung, Flyer, etc.), und damit hat das Bild eine andere Funktion. Vielen Autoren ist das bewusst, sie fragen beispielsweise gezielt nach einem Bild für eine Buchklappe oder für eine Lesung – das müssen nicht immer die gleichen Bilder sein. Es können verschiedene Fotos zu verschiedenen Zwecken sein.

Ist dieser mediatisierenden Perspektive nicht entgegenzuhalten, dass eine Dichterlesung bereits mit dem Betrachten eines Autorenporträts beginnt? Die Fotografie wäre dann nicht Teil einer Inszenierungsstrategie (eines Verlages, einer anderen kulturellen Agentur) oder eine Selbstinszenierung des Autors, sondern substanzieller Teil der Performance.

SKIBA Hier geht es um Lesungen. Das ist was anderes als die Publikation, oder?

AMES Das ist wiederum die gängige Auffassung. Problematisch daran ist, dass in solcher Perspektive nur der distributiv-ökonomische Blickwinkel eingenommen wird; und nicht der ästhetische Eigensinn der Veranstaltung erfasst wird.

SKIBA Wir leben in einer Zeit, in der Lesungen sich zu einer eigenen Kunstform entwickeln. Das war früher nicht immer der Fall. Und man sieht, dass es hier sehr große Unterschiede gibt. Es gibt Dichterlesungen, die bewusst gestaltet sind, wo Dichter mit ihrer Stimme ihre Texte interpretieren. Die Performance ist dann eine eigene Dimension, die zum Text hinzutritt. Jede Lesung ist im Grunde eine Interpretation des geschriebenen Textes. Natürlich wird manchmal einfach vorgelesen, ohne Übung, ohne Überlegungen zu einer angemessenen Wirkungsweise. Lesungen und Bücher sind zwei verschiedene Dimensionen. – Wenn für Lesungen geworben wird, dann ist das Bild Teil einer Inszenierungsstrategie, da stimme ich Dir zu. Nach meiner Erfahrung kommt es dabei sehr auf die Autoren an. Performancekünstler lassen sich tatsächlich anders fotografieren. Wenn es sich anbietet und ich weiß, dass ich einen Performer vor mir habe, dann bitte ich während des Fotografierens um einen Textvortrag. Dann entstehen andere Bilder, weil das Inszenierungsstrategien sind. Strategien im wertneutralen Sinn. Eine Nora Gomringer lässt sich anders fotografieren als ein Volker Braun.

AMES Poetry Slammer klammere ich nicht aus, im Gegenteil.

SKIBA Natürlich hat Porträtfotografie etwas zu tun mit Inszenierung, es geht um Selbstinszenierungen von Autoren. Ich arbeite nicht für Verlage oder kulturelle Agenturen. Ich merke, dass ich eine Vorstellung habe, wie man jemanden zeigen kann. Die Selbstinszenierung des Autors hat dann wiederum mit seinem Selbstbild etwas zu tun. Es entsteht so etwas wie ein gemeinsamer Text. Alle meine veröffentlichten Bilder sind vom Autor autorisiert. Ich treffe eine Vorauswahl, und dann kann ein Autor Vetos einlegen. Er sucht sich die Bilder aus, die seinem Selbstbild nahekommen.

Es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Autoren. Einige überlassen mir die Auswahl. Da kann es sich um Bilder handeln, in denen der selbstinszenatorische Anteil nicht so hoch ist. Viele, gerade Lyriker, gerade die der mittleren Generation, sind sehr bewusst. Als öffentliche Person wollen sie genau kontrollieren, welche Bilder von ihnen im Umlauf sind.

AMES Da Autorschaft von auctoritas kommt, eine Herrschaftsform meint, ist das wenig verwunderlich.

SKIBA Ich kann sagen, dass der Wille zur Selbstinszenierung unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ich reise sehr viel und möchte auch die literarische Szene in anderen Ländern dokumentieren. Dabei fiel mir auf, dass die Selbstinszenierung deutscher Autoren eine andere ist als diejenigen in afrikanischen oder asiatischen Ländern. Selbst im europäischen Vergleich scheint mir die Genieästhetik in Deutschland noch erstaunlich verbreitet zu sein.

AMES Wieso ist das erstaunlich?

SKIBA Seit Heinrich Heine, dachte ich, hat sich doch ein anderes Konzept von Autorschaft etabliert. Und heutzutage haben sich durch die Schreibschulen doch auch Modelle kollaborativen Schreibens als Alternativen zum Geniegedanken entwickelt. Dennoch fällt mir auf, dass sehr viele Autoren, wenn ich sie treffe, vorschlagen, in einen Park zu gehen … Das lehne ich dann immer ab, denn ich möchte diese Vorstellung nicht bedienen … ich bin von einigen sogar eingeladen worden, auf einen Friedhof zu gehen … Das sagt ja etwas …

AMES … über kulturelle Schablonen, ich weiß schon, was Du meinst.

SKIBA Das ist nicht despektierlich gemeint. Das sind Images. Das hat etwas zu tun mit Selbstbild: Die Bücherwand; der Blick ins Buch, der lesende Autor; der Autor vor dem kulminierten Wissen in seiner Bibliothek; der Autor im Zwiegespräch mit der Natur: Das sind Schablonen, die aber nicht universell sind.

AMES Wie ist es denn in einem afrikanischen Land eine typische Szenerie?

SKIBA Viele afrikanische Autoren haben eine europäische Prägung; insofern wäre die Frage zu stellen, was genuin afrikanisch sein könnte. Ich weiß es nicht. Generell waren die afrikanischen Autoren, die mir begegnet sind, gelassener, wollen nicht so genau kontrollieren, was im Umlauf ist.

Ganz wenige Autoren in Deutschland lassen sich gern fotografieren. Das ist ein ganz erstaunliches Zusammentreffen: niemals zuvor wurden so viele Fotografien produziert wie heute – mit Smartphonecams lassen sich die Leute sehr gern aufnehmen. Wenn aber jemand kommt mit einer anderen Idee, wenn jemand wirklich Porträts machen will, dann ist doch die Sorge groß, ob die eigenen Vorstellungen erfüllt werden. Bei Porträts ist Vertrauen eine Grundvoraussetzung. So werde ich oft in der Szene weiterempfohlen: man könne sich darauf verlassen, dass ich den Autoren die Fotos vor Veröffentlichung vorlege. Leider gibt es auch Autorenfotografen, die Bilder unautorisiert ins Netz stellen. Dieses Verhalten führt natürlich zu verständlichen Vorbehalten aufseiten der Autoren. Deshalb ist eine klare Absprache im Vorfeld, wie mit den Porträts zu verfahren ist, vonnöten.

Welche Kriterien sind für Dich ausschlaggebend dafür, Autorinnen* und Autoren* einzuladen, sich von Dir fotografieren zu lassen?

SKIBA Hier muss ich wieder unterscheiden zwischen deutschen und ausländischen Autoren. Eine eindeutige Antwort darauf zu gehen, ist mir nicht möglich. Es gab das Buchprojekt; da sollten natürlich einige drin sein, die ich vorher nicht besucht hatte. Es gab Vorschläge vonseiten der Herausgeber. Ich habe auch gezielt Autorinnen und Autoren angesprochen bzw. die Herausgeber haben das getan. Das ist alles im Rahmen des Projekts geschehen, es sollten verschiedene Altersgruppen und verschiedene deutschsprachige Länder vertreten sein. Das unterscheidet sich von meiner sonstigen Vorgehensweise. Es gibt verschiedene Recherchewege. Ich informiere mich auf den entsprechenden Sites, die »Lyrik-Empfehlungen« sind ebenso eine Informationsquelle wie »Signaturen«, beide verschaffen einen verlässlichen Überblick; außerdem ist Lyrikline zu nennen, v.a. wenn es sich um Lyrik aus dem Ausland handelt. Es ist auch so, dass ich die Autoren, zu denen ich Kontakt habe, frage, wer noch zu berücksichtigen wäre, dann wird man weitergereicht. Wenn es um Autoren aus dem Ausland geht, sind Vertraute, die ich dort habe, wichtig. So entstehen Listen. Entscheidend ist dann, wer in der betreffenden Zeit vor Ort erreichbar ist. Und dann muss man davon ausgehen, dass nicht alle, die ich fotografieren möchte, auch bereit sind, sich ablichten zu lassen. Ich weiß, dass diese Kriterien anfechtbar sind. Gerade mit Blick aufs Ausland sind Literaturpreise eine zunehmende Größe, v.a. in Ländern Südamerikas oder Afrikas; da sind eine Menge interessanter Leute darunter. Es ist auch so, dass ich schaue, wer ist ins Deutsche übersetzt worden. Es hängt insgesamt also von vielen Zufällen ab. So würde ich beispielsweise mit Blick auf »Das Gedicht und sein Double« nicht von einer repräsentativen Auswahl sprechen; das wäre vermessen.Ausschlaggebend ist auch die eigene Intuition hinsichtlich des Bildpotentials; gute Hinweise darauf gibt der Umstand, wie sich jemand im Netz in Szene setzt. Auch das hat für mich einen hohen Informationswert. Wenn jemand sehr ernst dreinblickt, ist es anders, als wenn er sich extrovertiert zeigt.

AMES Und dich interessiert eher das Extravertierte?

SKIBA Nicht unbedingt! Ich versuche immer, die Leute auf eine Art und Weise abzubilden, die ihnen entspricht. Ich kann zum Beispiel nicht einen etwas älteren Philosophen auffordern, irgendwelche Gesten zu machen … Das verbietet sich.

AMES Wonach suchst du? Was ist für dich ein hartes Auswahlkriterium: Authentizität oder Anmut?

SKIBA Oh, mit diesen Worten arbeite ich nicht.

AMES Authentizität ist für dich ein Unwort?

SKIBA Du fragst, was ich versuche abzubilden? ›Authentisch‹ lehne ich ab. Wir sprachen vorher davon, dass Fotos Texte sind, dennoch haben sie etwas mit dem zu tun, der vor der Kamera war. Wenn ich es mit einem Wort benennen müsste, dann wäre es: gültig. Ich möchte ein gültiges Porträt machen, d.h. eines, das die Zeit überdauert, das strebe ich an. Und welches das ist, lässt sich meistens im gemeinsamen Nachgespräch mit den Autoren finden. Bei älteren Autorinnen und Autoren geht es mir auch um Würde. Mein Ethos verbietet es mir, jemandes Gebrechlichkeit zu zeigen.

AMES Auch wenn sie oder er das wollte?

SKIBA (Pause) Das habe ich noch nicht erlebt. Ein Beispiel wäre Friederike Mayröcker. Ich habe – zumindest außerhalb von öffentlichen Veranstaltungen – wahrscheinlich eines der letzten Bilder von ihr gemacht. Darauf ist auch ihr hohes Alter zu sehen. Ich habe bei unserem Treffen ungefähr 200 Bilder gemacht. Aber nur mit einem war ich wirklich zufrieden. Das zeigt sie in ihrer Würde. Ich möchte niemanden bloßstellen oder lächerlich machen.

AMES Es muss sich ja nicht mal um solche Extremfälle handeln; schon bloße Gedankenlosigkeit kann sehr ärgerlich sein. Ich habe als Autor genau diesen Fall mehr als einmal erlebt: Dass ein Pressefotograf einfach draufgehalten hat, und mich in die Auswahl überhaupt nicht einbezogen hat. Einige dieser Fotos stehen seit Jahr und Tag im Netz. Natürlich muss ich das jeweils verkraften, aber fröhlich stimmt es im ersten Augenblick nicht, so gezeigt zu werden!

SKIBA Es kommt immer darauf an, welche Absprachen bestehen. Aber selbst dann, wenn Autoren mir freie Hand lassen, möchte ich nicht, dass Bilder in Umlauf kommen, von denen ich annehmen muss, dass sie die Person lächerlich wirken lassen. Ich spüre, dass andere Fotografen selbst in den Bildern sein wollen. Es gibt Bilder von César Aira in der Badewanne. Und ich weiß genau, dass das eine Inszenierung des Fotografen war. Und es gibt andere Fotografen, die lustige Bilder machen möchten, vielleicht finden das die Autoren selbst gut. Aber (lacht) das ist nicht so mein Ansatz.

AMES Hierzu noch eine allerletzte Rückfrage noch. Wenn ich das richtig beobachte, dann sind es eher Festivals, die dich interessieren; Du hattest nämlich auch Literaturpreisveranstaltungen genannt …

SKIBA Nein. Ich besuche zwar ausgewählte Festivals; ich fahre auch sehr gerne zur Prager Buchmesse, weil dort einige Bekannte und Freunde tätig sind, das erleichtert die Arbeit, ich kann Autoren treffen, die sonst nicht so leicht erreichbar sind. Auf Festivals sind viele Autoren aber ganz anders als in ihrer vertrauten Umgebung, deshalb ziehe ich es vor, Leute dort zu besuchen, wo sie auch ein wenig Zeit haben.

AMES Was bedeutet denn ein wenig Zeit?

SKIBA Meistens eine Stunde. Das ist sehr unterschiedlich, manchmal auch länger, aber nie länger als zwei Stunden. Dann ist die Spannung weg.

Ist Fotografie von Dichtern eine Art Rückübersetzung der Kunst (lyrisches Ich) ins Leben (Autobiografie). Ist es genau umgekehrt?

SKIBA Das lyrische Ich hat mit der Person des Autors nur sehr wenig zu tun. Das ist literaturwissenschaftliches Wissen, Stand: erstes Semester …

AMES Vielen Lesern mag genau dieses Wissen aber fehlen …

SKIBA Auch die in der Frage mitschwingende These, dass das Autorenbild mit der Person etwas zu tun hat, ist nur bedingt richtig. Das entstandene Porträt ist ein Text und auch ein Bild von mir. Das Bild ist nicht die Person, nein, es ist ein Text. Insofern stimme ich der These von der Rückübersetzung nicht zu. Wobei die Grenzen zwischen Leben und Fiktion – Beispiel Knausgård – im Genre der Autofiktion aufgeweicht werden. Damit spielt auch »Das Gedicht und sein Double«. Wenn im Text ein Ich steht und Bild dazu gegeben wird, dann fragt man sich: was ist jetzt Text, was ist Person, was ist eigentlich ›Ich‹ …?

Wonach bemisst sich für Dich die Stimmigkeit zwischen fotografierter Person und dahinterstehendem Werk. Gibt es tote Gesten?

SKIBA Ich kenne zwar das Werk von einigen Autorinnen und Autoren, aber ich kenne nicht von jeder Person, die ich fotografiert habe, das Werk.

AMES Das ist doch eine ganz wesentliche Aussage.

SKIBA Wenn ich das Werk kenne, beeinflusst es natürlich meinen Blick auf den Autor. Ich will aber auch nicht illustrieren. Wenn ich eine Krimischriftstellerin treffe, dann gehe ich mit dieser Autorin nicht in ein dunkel ausgeleuchtetes Schloss (lacht). Und zu toten Gesten (Pause) … Ja, schwierig ist es mit Händen … Die Denkerpose ist eine tote Geste … In uns sind ganz viele Bilder abgespeichert … Es gibt tote Ambiente, die ich vermeide. Wie schon gesagt: ich vermeide Parks.

Welche Erwartung verbinden sich für Dich hinsichtlich der Betrachter (m/*/w) Deiner Autorenporträts? Welche Erwartungen und Idealvorstellungen hast Du als Porträtfotograf?

SKIBA Ich hoffe, dass Betrachter verweilen; dass so etwas wie Stimmigkeit und Gültigkeit gespürt wird. Ich mag besonders Bilder mit kleinen Momenten des Unerwarteten. Vielleicht ein Haar, das nicht richtig liegt. Das sind wahrscheinlich meine besten Bilder: wo kleine Irritationen drin sind. (Pause) Man darf sich auch nichts vormachen: Fotobücher werden durchgeblättert. Da hat man keine Sekunde pro Bild. Ich habe keine Erwartung, aber ich habe die Hoffnung, dass einige Bilder etwas länger angeschaut werden. Das hat auch zu dieser Kombination von Gedicht und Bild im o.g. Sammelband Anlass gegeben. Man liest den Text, schaut auf das Bild, oder umgekehrt.

In welchem Fall erscheint Dir eine Fotografie misslungen?

SKIBA Ich habe ganz viele misslungene Fotografien … Deshalb gibt es ja den Prozess des Auswählens, der sehr intuitiv ist.

AMES Ich dachte nicht an das Material, sondern an veröffentlichte Fotos, und ich dachte weniger an Dich, sondern an Porträtfotografie als solche.

SKIBA Wenn der Fotograf sich sehr in den Vordergrund spielt, empfinde ich das als übergriffig.

Welche Fotografinnen* (m/w) waren für Dich stilbildend?

SKIBA Isolde Ohlbaum und Renate von Mangold haben das Genre geprägt. Ich schau mir mit großem Interesse an, wie die beiden gearbeitet haben. Aber wenn ich Vorbilder nennen soll …

AMES Ich möchte nochmal betonen: ich frage nach Vorbildern für dich; nicht danach, was in öffentlicher Geltung steht …

SKIBA Sicher! Mit Cato Lein bin ich in gutem Kontakt. Erst kürzlich hat er eine Serie von Autorenporträts in Rumänien angefertigt. Das ist großartig, das ist eine ganz spezielle skandinavische Bildsprache, die mir sehr zusagt. Mir gefallen auch sehr die Arbeiten von Anton Corbijn (bekannt geworden durch die Bilder von Tom Waits) und die Künstlerporträts von Barbara Klemm. Im deutschen Kontext fallen mir noch ein Roger Melis und Stefan Moses. Letzterer hat stark konzeptionell gearbeitet. In einer Serie hat er alles vorab arrangiert, Spiegel aufgestellt, dann hat er den Autoren bzw. Philosophen einen Selbstauslöser in die Hand gegeben. Das finde ich faszinierend, weil du dir unweigerlich die Frage nach Autorschaft stellst.

AMES Hast du selbst probiert, im Rahmen eines solchen Arrangements mit Autoren zu arbeiten?

SKIBA Ich fände es albern, die gleiche Idee nochmal umzusetzen. Es fasziniert mich einfach. – Bezüglich der Autorenfotografie ist mir die Unterscheidung wichtig zwischen freien Arbeiten und Auftragsarbeiten (v.a. für Verlage), meist sehr kommerziell, und nach Vorgaben und Idee der Auftraggeber zu erledigen. Das heißt nicht, dass Auftragskünstler schlechtere Arbeit leisten. In den USA gibt es einen enorm avancierten Fotografen namens Beowulf Sherman, der über eine entsprechende Infrastruktur (Studio, Assistenten) verfügt. Das sind ganz andere Bilder. Die sind (Pause) einfach nur schön; da fehlt mir – ein wenig plakativ ausgedrückt – die Tiefe.

Es gibt anonyme Formen des Poesie-Events, zum Beispiel Konzept*Feuerpudel (URL: http://gleiswildnis.de). Was wäre dazu die passende Art von Porträtfotografie?

SKIBA Ich kann dazu nur sagen, dass es viele Lyrikerinnen und Lyriker gibt, die Schwierigkeiten haben mit dem Genre Autorenporträt.

AMES Bei manchen Kollegen ist nicht auszuschließen, dass ihnen der Reim von Gedicht auf Gesicht nicht gefällt.

SKIBA Ich kann und will niemanden gegen seinen Willen fotografieren.

AMES Es bestünde aber die Möglichkeit, Substitute bereitzustellen … Die Autoren könnten Artefakte bereitstellen.

SKIBA Es gäbe auch die Möglichkeit, mit Stativ zu arbeiten und unscharfe Bilder zu produzieren. Das kann man machen. Das hatte ich schon mal angedacht, aber dann nicht realisiert.

AMES Warum eigentlich nicht? Es würde sich dann nicht mehr um Porträtfotografie handeln, sondern um Dichterfotografie; dies durchaus in mehrerlei Hinsicht. Lyrik steht ja durchaus im Ruf, opak zu sein … und diese Opazität wäre durch Artefakte oder Verschwommenheit umzusetzen … Reizt Dich so etwas?

SKIBA Durchaus. Ich würde dann aber die Dokumentation von Performances in Betracht ziehen … Damit wären wir auch bei der letzten Frage.

Müssten sich Dichterinnen (w/*/m) nicht konsequenterweise im Akt fotografieren lassen. Und welcher wäre das; welcher wäre der für Dich als Fotografen paradigmatische? Der Akt des Schreibens oder der Akt des Vortrags des Geschrieben?

SKIBA Es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich antworte mit Verweis auf ein Beispiel: Gerhard Rühm und seine Frau machen Sprechduette. Diese Kunstform wirkt sehr modern, ist aber wohl schon in den 1950ern entstanden. Hier bestünde die Möglichkeit, im Rahmen einer Lesung zu fotografieren. Nur ist der Fotograf in dieser Situation sehr limitiert. Er sitzt irgendwo, das Licht ist meist sehr schlecht, meistens Kunstlicht; es ist toll, wenn so etwas dokumentiert ist. Für meine Art der Fotografie ist es besser, wenn ich die Autoren bei einem Treffen einlade, etwas zu lesen. Ich habe meistens einen tragbaren Hintergrund dabei. Und in Köln haben Herr Rühm und seine Frau in meiner Gegenwart vor dem schwarzen Hintergrund Sprechduette aufgeführt; das habe ich dokumentiert, und ich glaube auch, dass die Bilder ganz gut geworden sind. Ich habe die beiden zwar beim Vortrag fotografiert, aber es war kein Vortrag vor Publikum.

Diese Vorträge während des Shootings haben einige Autoren gemacht; erstaunlich war die Angabe des Ehepaars Rühm, dass im Rahmen von Autorenporträts noch nie jemand danach gefragt hatte; Gerhard Rühm sagte, es existierten keine derartigen Fotos. Das hätte ich nicht gedacht. – Ein anderes Beispiel wäre Adonis, der mit großer Inbrunst seine Gedichte vorträgt. Er rezitierte ein Gedicht, dabei habe ich ihn dann fotografiert. Das ist für mich dann etwas anderes, als wenn ich jemanden fotografiere, der sich gegen eine Wand lehnt.

AMES Was ist aber für Dich als Fotograf die paradigmatische Situation, wenn es um Dichterfotografie geht, um von der Porträtfotografie wegzukommen, wo es offenbar klare Vorgaben gibt. Was ist im Kontext der Dichterfotografie die paradigmatische Situation: Der Schreibakt, der Akt des öffentlichen Vortrags oder das völlige Beiseite-Lassen beider?

SKIBA Das Schreiben ist eine sehr ruhige und sehr persönliche Sache. Ich könnte versuchen, das zu fotografieren, das hätte dann aber vielleicht eine voyeuristische Komponente; das hätte vielleicht auch etwas von Homestory … Autoren in ihren Arbeitsräumlichkeiten zu fotografieren, das vermeide ich eher. Der Vortrag vor Publikum wäre eine paradigmatische Situation, aber es ist nicht meine paradigmatische Situation. Meistens ist es ein Dialog, der sich entwickelt. Und während dieses Dialogs nähere ich mich der jeweiligen Person an. Grundsätzlich lasse ich mir dann gern in die Karten schauen. Autorenfotografie erlebe ich als Tätigkeit auf mehreren Ebenen. Eine Ebene ist das Gespräch; ich unterhalte mich mit den Porträtierten; das ist eine sehr ruhige Konversation. Es geht vielleicht um Literatur oder um Autorenporträts. Das ist ganz wichtig, um eine Atmosphäre zu kreieren, die ein Verkrampfen verhindert. Auf einer anderen Ebene bin ich höchst konzentriert; muss auf verschiedene technische Details achten und auf die Bildkomposition. Einige Vorgänge sind weitgehend automatisiert, trotzdem kann ich die Spannung zwischen beiläufigem Gespräch und voller Konzentration nicht lange durchzuhalten. Das führt in kurzen Passagen dann dazu, dass ich ein unaufmerksamer Zuhörer bin. Dann entschuldige ich mich kurz.

AMES Herzlichen Dank für Deine äußerst hilfreichen Antworten!

***

Das Telefoninterview mit Dr. Dirk Skiba vom 19.07.2021 entstand im Rahmen der Forschungsarbeit Ritual – Artikulation – Aktion: Die ›Dichterlesung‹ seit den 1950er Jahren

Frauentag

(L&Poe Journal #02 Neue Texte)

Silke Peters

Frauentag Schreiben verändert die Wahrnehmung, ist eine heftige Trance. Bilder verschmelzen bei über eintausend Grad im Lagerfeuer. Meine Gedanken brennen, meine Gefäße sind aus Lehm. Ich klaube ihn unter der Wurzel eines im Winter umgestürzten Baumes am Strand hervor. Stampfe die Klumpen mit den nackten Füßen zu Brei. Wem gehört der Fingerabdruck auf der Venus von Dolní Věstonice. Lößstaub und Knochenmehl sind auf lange gebunden. Die Venus ist weggeschlossen im Tresor einer Aufbewahrungsanstalt in Brünn. Für immer. Steinzeit. Ich koche in einem Tontopf über dem wintermüden Feuer die Wurzeln aus und brate die Austernpilze am Spieß. Der Lehm wartet unter einem feuchten Tuch. Ich werfe die geformten Perlen ins Feuer. Sie bedecken meine Stirn, schwanken, rascheln, klingeln über meinem halluzinierenden Blick. Ringe Jahresringe Saturnringe zähle ich an den noch hastig im Februar gefällten Bäumen überall im Stadtgebiet. Gefallene Riesen. Sie schauten aufs Meer. Das sind klimatische oder klimakterische Probleme. Oder Probleme mit dem Router, wer weiß? Bei mir liegt eine Glasfaserleitung an, sagt der nette Fernmeldemechaniker am Telefon. Und am Dienstag wird an der Wasserleitung gebaut. Mein Haus schwankt, ich kann in die Ferne sehen. Zur Not habe ich ein Beißholz aus einer Pferderippe dabei.

Kerben

Jayne-Ann Igel

diese busfahrt mit mutter nach w., nächtliche fahrt mit lichtern, trügt mich die erinnerung oder hat sie im kurhaus übernachtet und mich tags darauf in einem bett hinterlassen, an dessen fußende die abbildung eines tiers befestigt, und das kind nun antilope, hase oder fuchs vorstellte, die tröstlichere variante. Trügt die erinnerung nicht, lag das kurhaus am rande einer siedlung im vogtländischen, und es bedurfte nur weniger schritte, in die innung des forstes einzutauchen, in der die kiefern mit kerbschnitten versehen, der harzgewinnung wegen. Zählte das kind die kerben, die ihm selbst beigebracht dünkten, und wer sprach von heilung, abends unter der höhensonne. War es herbst, der wald wirkte so, doch kein laub, nur das wispern der kiefern, unübersetzbar, nachts noch im schlafsaal, aber nicht im traum, es schien keine träume zu geben, an diesem ort – [28/XI/2021]

Journalmonat

Viel Zeit verstrich und viel Wasser floß in die dänische Wiek, seit das L&Poe Journal Numero 1 erschien und ich eine Fortsetzung ankündigte. Die erste Ausgabe war ein Fest für Christian Morgenstern, das ich am 15. Februar 2021 zusammen mit Konstantin Ames ins Licht gab, 16 Beiträge zu Morgenstern (ein paar von ihm waren auch darunter). Nummer 2 hat kein spezielles Thema, es besteht aus den Rubriken #1: Neue Texte, #2: Alter Text, #3: Betrachtung und Kritik und #4: Tabu. Die neuen Texte, es hat sich so gefügt, sind Texte von Frauen. Vor allem aber, ich habe es indirekt schon angekündigt, erscheinen sie nicht alle auf einmal, sondern auf die nächsten vier Wochen verteilt. Jeden Tag ein oder, wie es sich fügt, mehrere Happen, aus denen sich allmählich das Journal aufbaut. So bekommt hoffentlich jeder Beitrag sein Quäntchen Aufmerksamkeit und alle zusammen sollen sich zu einem Strauß fügen, der L&Poe Journal #2 heißen wird. Erwarte also, günstiger Leser & liebe Leserin, in kurzem auch der anderen Teile!

Taback

Hans Aßmann von Abschatz

(* 4. Februar 1646 in Breslau; † 22. April 1699 in Liegnitz)

Taback: überſezt aus dem Barclayo. Pflantze/ deren Rauch das Gifft Bunter Schlangen übertrifft/ Welche die Natur verbannt In ein weit-entlegnes Land. Wo der Wilden tummer Geiſt Seine Larven Götter heiſt/ Wo der Barbarn freche Schaar Weyland unbeherrſchet war. Wer/ o mehr als Höllen-Kraut/ Hat der Fichte dich vertraut? Weſſen unbehirntes Haubt War der Sinnen ſo beraubt/ Daß es dich in unſer Land Durch die weite See geſandt? Kunte nicht Neptun das Schiff/ So durch ſeine Wellen liff/ Und dergleichen ſchnöde Laſt Hielt gefangen um den Maſt/ Durch der Winde raſend Heer Stürtzen in das tieffſte Meer/ Treiben auff erhöhten Sand/ Schlagen an der Klippen Wand/ Führen auff ein falſches Bay Schmettern in viel Stück entzwey! Konte nicht der Jupiter Aller Sternen Ober-Herr/ Auff das ſchwancke Waſſer-Hauß Blitz und Donner ſchütten aus/ Und verzehren durch die Glutt Schneller Flammen Schiff und Gutt. Aber/ ach! als Streit und Krieg Uberall behielt den Sieg/ Als ſich unſer Vaterland Richte hin mit eigner Hand/ Als das Blutt aus naher Schoß Durch des Freundes Hände floß/ Als die Mutter ihrem Sohn Halff durch arge Gifft davon/ Fehlte bey dem Krieges-Joch Dieſe Peſt/ diß Ubel noch. Dieſes muſt auff friſcher Bahn Seyn den Fremden nachgethan/ Dieſes muſt in kurtzer Zeit Seyn gelitten weit und breit/ Biß es worden ſo gemein Daß es ärger nicht kan ſeyn. O verkehret-neuer Brauch! O beſchwerter Höllen-Rauch/ Wer kan deinen Nebel-Dunſt Uns beſchreiben nach der Kunſt? Wer kan bringen auffs Papir Was für Schaden ſteckt in dir? Des Avernus ſchwartzer See Schicket nimmer in die Höh Aus dem faulen Schwefel-Bruch Einen ſolchen Mord-Geruch; Wenn ſie Flegeton bewegt Und Cocytus überſchlägt. Wann in Radamantus Haus Ihre Fackeln löſchet aus Die um Schultern Haubt und Haar Viel-beſchlangte Schweſter-Schaar/ Findet ſich kein ſolcher Rauch Als auff dieſes Krautes Brauch/ Welches um die Stirne flieht Und den tollen Kopff durchzieht/ Welches den Verſtand bekriegt/ Angebohrnes Naß beſiegt. O Gewächſe/ deſſen Gifft Baſiliſcen übertrifft/ Hätte bey der alten Welt Herculem den kühnen Held Cacus der verſchlagne Mann Mit Tabac geblaſen an/ Seiner Helden-Armen Krafft Hätte nichts an ihm geſchafft. Hätte deinen Nutz erkannt Das berühmte Grichen-Land/ Würde man/ ſtatt andrer Gifft/ Haben deinen Brauch geſtifft/ Würdeſtu der Dichter Schaar/ So damahls im Leben war/ Von des Höllen-Hundes Speyn Zweiffels-frey entſproſſen ſeyn. So den Vater denn durch Mord Hätt ein Sohn geſchicket fort/ Würde für ihn Brand und Glutt/ Hahn und Affe/ Sack und Flutt/ Creutz und Galgen/ Rad und Strang/ Schweffel/ Pech und Folter-Banck/ Geiſſel/ Bley und andre Pein/ Allzuſchlecht geweſen ſeyn: Des Tabackes Nebel-Nacht Würd ihn haben umgebracht. Antwort. Warum verweiſt man uns der edlen Blätter Brauch? Spielt nicht der kluge Hof/ die meiſte Welt mit Rauch? Manch gutter Einfall glimmt aus unſer Pfeiff herfür. Wer ſpielt und buhlt verderbt mehr Zeit und Geld/ als wir.

Hans Aßmann von Abschatz: Gedichte. Leipzig und Breslau (Christian Bauch) 1704.

Ein bayrischer Tyrtaios?

Heute vor 300 Jahren wurde Matthias Ettenhuber (oder Mathias Etenhueber) in München geboren, er starb ebendort 1782. Er war (130 Jahre zu spät) ein geschickter lateinischer Dichter, unter dem Einfluß von Dichtern wie Klopstock und Gellert ging er zum Deutschen über. Er machte sich einen Namen, die Kaiserin Maria Theresia verlieh eine goldene Ehrenmedaille, er wurde Hofpoet (unbezahlter). Dann sank sein Stern, er schlug sich mit Gedichten über Hinrichtungen für Wochenblätter durch. Man hält ihn für das Vorbild von Spitzbergs armem Poeten. Seine Gelegenheitsgedichte in Alexandrinern sind nicht state of the art. Kein Klopstock noch Gellert, zu schweigen von Schubart oder den Neutönern Goethe und Lenz. Auf mich wirkt er wie im falschen Jahrhundert geboren (oder im falschen Landstrich oder beides). – Gibts heute in Bayern eine Feier?

Hier ein paar Strophen aus einem Gedicht, für das er sogar ins Gefängnis kam, weil es als „regierungskritisch“ empfunden wurde. Darin beklagt sich das arme Bayern beim undankbaren Österreich.

Vor der Leseprobe ein Zitat aus einem Nachruf

„Er wurde vielleicht zum Dichter geboren, blieb aber, von seinem Zeitalter und seinem Schicksal, das unser ganzes Mitleid verdient, niedergedrückt, meistens nur Versemacher, deren er weit über hunderttausend geliefert hat. […] Zuletzt war er (nicht zu unserm Ruhm) ein Gegenstand der Dürftigkeit und des einzigen Mitleids. […] Dennoch gehören seine Schriften in die Literaturgeschichte – als Werke, die gefallen haben.“

– Nachruf von Lorenz von Westenrieder (aus: Wikipedia)

Aus: Das sich beschwerende Baiern. In einer Ode. So lang der Baier wird gebraucht, heißt es: der brave Mann! ist einmal die Gefahr verraucht, schaut ihn kein Hund mehr an. sein Blut, sein Schweiß, Müh, Geld, und Treu sind in der Noth wie Gold, nach dieser aber Stein , und Bley , der Undank ist sein Sold. Da spricht der aufgeblaßne Pfau: ( der Ausdruck fällt mir schwer: ) such deinen Stall du bair'sche Sau ! man braucht dich jetzt nicht mehr. Renn fort zu deinen Eichelnschmauß, und wasche dir mit Bier den vollgestampften Magen aus, dein Bleiben ist nicht hier. Was hast den denn bey mir zu thun, du ungebethner Gast ? gelüstet dich der Würste nun , und meiner Schweine Mast ? o laß dir doch den Appetit auf eine Zeit vergeh'n! sonst dörfte wohl dein kühner Schritt zu letzt auf Krücken geh'n. Wie oder schmeckt das bair'sche Brod dir gar so treflich wohl ? gesegne dir’s der liebe Gott Iß dich dran satt, und voll! doch sag ich dir's in's Angesicht, hast du einmal genug; laß dich begnügen , fordre nicht den Acker sammt dem Pflug! Jetzt steckt das Schwerdt noch in der Scheid: geh , Schwester ! geh in dich ! sehr kurz ist die Bedenkenszeit: es blitzt schon fürchterlich. Der Sieg ist allzeit ungewiß, spar deiner Völker Blut ! doch bleibet nichts so wahr, als dieß, Der Undank thut kein Gut.

Das Gedicht erschien 1778 anonym.

Neueste Kommentare