Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Oktober

Rajzel Żychliński (* 27. Juli 1910 in Gąbin, damals Russisches Reich, heute Polen; † 13. Juni 2001 in Concord, Kalifornien), jiddischsprachige Dichterin.

OKTOBER

Der Hurensohn

Mojsche Drunterunddrüber

Fall tot um!

Eine alte Frau redet mit sich

und schimpft

mitten im Oktober-Blätterfall.

Die gelben Blätter fallen, fallen

von den Bäumen herab —

weil die alte Frau schimpft?

Oder weil sie müde sind?

Sie fallen, fallen gelb

vor ihre Füße.

oktober

The son of a bitch

mojsche kapojer

Drop dead!

an alte froj redt zu sich

un schilt

in mitn fun oktober-bleterfal.

di gele bleter faln, faln

fun di bejmer arop —

wajl di alte froj schilt?

zi wajl sej senen mid?

sej faln, faln gele

zu ire fiss.

Aus: Rajzel Żychliński: di lider. 1928-1991. Die Gedichte. Jiddisch und deutsch. Hrsg./Ü: Hubert Witt. Frankfurt/Main: Zweitausendeins, 2003, S. 530f

Seitdem die Welt verrohte

Else Lasker-Schüler

Mein blaues Klavier

Ich habe zu Hause ein blaues Klavier

Und kenne doch keine Note.

Es steht im Dunkel der Kellertür,

Seitdem die Welt verrohte.

Es spielten Sternenhände vier –

Die Mondfrau sang im Boote.

– Nun tanzen die Ratten im Geklirr.

Zerbrochen ist die Klaviatür.

Ich beweine die blaue Tote.

Ach liebe Engel öffnet mir

– Ich aß vom bitteren Brote –

Mir lebend schon die Himmelstür,

Auch wider dem Verbote.

Make it new

Neu machen

Rabbi Eliezer said “prayer ‘fixed’? “his supplication bears no fruit ........................... the question next came up: what is F I X E D? Rabba & Rabbi Yosef answered “whatever blocks the will “to MAKE IT NEW (Talmud)

Aus dem Babylonischen Talmud, Berachot 28b / 29b. Übersetzt von Jerome Rothenberg und Harris Lenowitz aus: Jerome Rothenberg, Harris Lenowitz (Ed.): Exiled in the Word: Poems & Other Visions of the Jews from Tribal Times to Present. With Commentaries by Jerome Rothenberg. Port Townsend, Washington: Copper Canyon Press, 1989.

Rabbi Eliezer sagte "Gebet 'festgelegt'? "dann wird sein Bitten nicht erhört ............................ als nächstes kam die Frage auf: was heißt festgelegt? Rabba & Rabbi Yosef antworteten "alles was uns hindert "es NEU ZU MACHEN (TALMUD)

Rothenberg und Lenowitz schreiben in einer Anmerkung: Vgl. Ezra Pound, Canto 53:

Tching prayed on the mountain and wrote MAKE IT NEW on his bath tub. Day by day make it new

Deutsch von Eva Hesse:

Tching betete auf dem Berge und schrieb MACH ES NEU auf seine Badewanne Tag für Tag mach es neu

Aus: Ezra Pound: Die Cantos. Hrsg. Manfred Pfister, Heinz Ickstadt. Zürich: Arche, 2012, S. 411/413

(Kaiser Tching Tang, 1766-1753 v.u.Z., schrieb „Mach es neu“ auf seine Badewanne. Er galt als guter Kaiser, der in einer Dürreperiode Geld drucken ließ, damit die Leute Getreide kaufen konnten. Aber erst nachdem der Himmel seine Gebete erhört und Regen gespendet hatte.)

Aktualisierte Version 1989/2017

Rabbi Elieser sagte wer am Wortlaut klebt dessen Wollen wird nicht erhört .............................. bleibt die Frage, was heißt am Wortlaut kleben? Rabba & Rabbi antworteten wenn wir es nicht mehr NEU MACHEN KÖNNEN

Etwas mehr originaler Kontext in einer anderen englischen Übersetzung des Talmud:

Rabbi Eliezer says: One whose prayer is fixed, his prayer is not supplication and is flawed. The Gemara will clarify the halakhic implications of this flaw.

We learned in the mishna that Rabbi Eliezer says: One whose prayer is fixed, his prayer is not supplication. The Gemara asks: What is the meaning of fixed in this context? Rabbi Ya’akov bar Idi said that Rabbi Oshaya said: It means anyone for whom his prayer is like a burden upon him, from which he seeks to be quickly unburdened. The Rabbis say: This refers to anyone who does not recite prayer in the language of supplication, but as a standardized recitation without emotion. Rabba and Rav Yosef both said: It refers to anyone unable to introduce a novel element, i.e., something personal reflecting his personal needs, to his prayer, and only recites the standard formula.

ר‘ אליעזר אומר העושה תפלתו קבע וכו‘: מאי קבע א“ר יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא כל שתפלתו דומה עליו כמשוי ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר

schpil mir a lidele af jidisch

שפּיל מיר א לידעלע אף ײדיש

schpil sä mir a lidele af jidisch

Text: Josef Kotliar (1908-1962)

Spiel mir ein Lied in Jiddisch,

erwecken soll es Freude, nicht eine Überraschung.

Weil alle groß und klein sollen das verstehen können,

von Mund zu Mund das Lied soll gehen, oj, oj, oj

Spiel, spiel, Musikant spiel,

weißt doch was ich mein und was ich will.

Spiel, spiel, spiel ein Lied für mich,

spiel ein Lied mit Herz und mit Gefühl.

schpil sä mir a lidele af jidisch,

derwekn sol es frejd nit kejn chidesch.

as ale grojs un klejn, soln kenen dos farschtejn.

fun mojl zu mojl dos lidele sol gejn, oj, oj, oj.

schpil, schpil, klezmer, schpil,

wejst doch wos ich mejn un wos ich wil.

schpil, schpil, schpil a lidele far mir,

schpil a lidele mit harz un mit gefil.

Play me a little song in Yiddish

May it wake joy and no surprises,

So everyone, young and old, can understand it.

Let the song go from mouth to mouth!

Play, musicians, play –

You know what I have in mind and what I want.

Play a little song for me –

Play a little song with heart and feeling.

Josef Kotliar (Iosif Solomonovich Kotlyar, Иосиф Соломонович Котляр), geboren in Berditschew (Russisches Reich, heute Ukraine). Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er in Vilnius.

Um mein Land zu versüßen, o Walt Whitman

Jorge de Lima (1895-1953)

Demokratie

Hängematten wiegten meinen Gesang ein,

um mein Land zu versüßen, o Walt Whitman.

Jenipapo färbte meinen Körper gegen den bösen Blick,

Katechismus lehrte mich den Gast zu umarmen,

Kiefernnadeln nährten mich, als ich ein Kind war.

Negermutter erzählte mir Tiergeschichten,

Negerjunge brachte mir Schamlosigkeiten bei,

Panierfleisch, Tapioka, Puffreis, alles aß ich,

ich trank Zuckerrohrschnaps mit Cajúnüssen zur inneren Reinigung‚

bekam Wechselfieber, Frieseln und Lymphdrüsenschwellung,

Hakenwürmer, Sehnsucht, Gedichte;

ich wurde mondsüchtig, verhext und schwenkte die Negerrassel, ‚

redete Unsinn, spielte mit den halbschwarzen Mädchen,

sah Gespenster, Aberglauben, Wassermütter,

sprach mit den Verrückten, sprach mit mir allein,

schwängerte alles, was mir über den Weg lief,

umarmte die Schlange im Buschwald,

vermischte mich, versteckte mich, gab mir den Rest,

um eine gesegnete Seele zu retten

und meinen safranbemalten Leib, tätowiert mit Kreuzen, mit Herzen, mit verbundenen Händen,

mit Liebesnamen in allen Sprachen von Weißen, Mohren oder Heiden.

(1927)

Aus: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. Hrsg./Ü Curt Meyer-Clason. München: DTV, 1975, S. 50

Gedicht mit sieben Gesichtern

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

(31. Oktober 1902, Itabira, Minas Gerais, Brasilien – 17. August 1987, Rio de Janeiro)

Gedicht mit sieben Gesichtern

Als ich geboren wurde, sagte ein scheeler Engel,

einer von denen, die im Dunkeln hausen,

zu mir: Los, Carlos, sei linkisch im Leben!

Die Häuser belauern die Männer,

die hinter den Frauen herlaufen.

Der Nachmittag wäre vielleicht blau,

gäbe es nicht so viele Wünsche.

Vorbeifährt die Straßenbahn, voller Beine:

weiße schwarze gelbe Beine.

Wozu so viele Beine, mein Gott, fragt mein Herz.

Aber meine Augen

fragen nichts.

Der Mann hinter dem Schnurrbart

ist ernst, schlicht und stark.

Er redet kaum.

Wenige seltene Freunde hat der Mann

hinter der Brille und dem Schnurrbart.

Mein Gott, warum hast du mich verlassen,

wenn du wußtest, daß ich nicht Gott war,

wenn du wußtest, daß ich schwach war.

Welt Welt weite Welt,

Wär mein Name Türkenfeld,

nicht Lösung wär’s, nur Reim und Scherz.

Welt Welt weite Welt,

weiter aber ist mein Herz.

Ich dürfte es dir nicht sagen:

aber dieser Mond,

dieser Cognac,

machen einen teuflisch sentimental

(1925)

Aus: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. Hrsg./Ü Curt Meyer-Clason. München: DTV, 1975, S. 90

Ich habe die Veränderung nicht bemerkt

Cecília Benevides de Carvalho Meireles (* 7. November 1901 in Rio de Janeiro; † 9. November 1964 ebenda), brasilianische Lyrikerin

CECILIA MEIRELES

Porträt

Ich hatte nicht dieses Gesicht von heute,

so still, so traurig, so mager,

auch nicht diese leeren Augen,

nicht die bittere Lippe.

Ich hatte nicht diese kraftlosen Hände,

so reglos und kalt und tot;

ich hatte nicht dieses Herz,

das sich nicht einmal zeigt.

Ich habe die Veränderung nicht bemerkt,

die so einfach war, so genau, so leicht;

— In welchem Spiegel ging

mein Antlitz verloren?

1929

Aus: Brasilianische Poesie des 20. Jahrhunderts. Hrsg./Ü Curt Meyer-Clason. München: DTV, 1975, S.67

ein und alles

Konrad Bayer (* 17. Dezember 1932 Wien; † 10. Oktober 1964 Wien)

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

ein und

Konrad Bayer: Sämtliche Werke. Hrsg. Gerhard Rühm. Win:ÖBV / Klett-Cotta, 1996, S. 462

nachwort

alles kann dies und jenes heissen.

alles mag auch etwas anderes heissen.

der apfel zwischen den zähnen ist geschmack.

der stein auf meinem schädel ist ursache einer beule.

die dame vor deinen augen ist einstweilen noch ein anblick.

Ebd. S. 530

Johannes Theodor Baargeld (Zentrodada)

26 DOCH SIMPEL

26 Lautzeichen, I guess, allerdings als Handhabe errungenschaftlich simpel. Wer erwärmte sich nicht für sich, um rein dazustehen. Adonismus, jene verschämte Hilfsstellung der zwei Finger, mag hier als Infantilperversion das präejakulative Erkenntnis noch aufkitzeln. Auf jeden Fall: Was jene sozialen Fertigkeiten anbelangt, wird man sich doch wohl noch als Brennscheere denken können, und sieht sich zwangsläufig das Befriedigungsalphabet nach bestem Können zur Weltanschauung ondulieren. Es ist wesentlich, als Maßstab dort das Können tierstimmimitatorisch bauchzujodeln, wo es nur terminologisch vorhanden und als Reflexion (secretio interior impotentiae) gesellschaftswertet wird, um festzustellen, daß diesartige Reflexionen lediglich die lustreiberische Auskosung jener spärlichen Nurnochreizanläufe sind, die man sich noch für eine zeitlang mit verstohlener Koketterie zuspricht. Also von vulgärster Langeweile und bestenfalls erträglich verlogen.

(1920)

Johannes Theodor Baargeld: Texte vom Zentrodada. Hrsg. Walter Vitt. Nachwort Karl Riha. Siegen 1988 (Vergessene Autoren der Moderne XXX), S. 18

L&Poe 22 | Oktober 2017

Liebe L&Poe-Leserinnen und -Leser,

seit Ende 2000 gibt es die Lyrikzeitung, 15 Jahre als Tageszeitung, jetzt als Magazin mit Nachrichten aus der Welt der Poesie und der Poesie der Welt. Poetry is news that stays news, sagt Pound. Aktuelles: Gomringerdebatte: Was bisher geschah. Wer liest heute Arndt? Gestorben sind Kito Lorenc, John Ashbery und viele Lyriker aus allen Weltteilen. Neue Texte von Moritz Gause, Angelika Janz, Martina Kieninger und José F.A. Oliver. Dies und mehr: Lesen! Kommen Sie jeden Tag vorbei, täglich um 6 ein nicht immer neues aber frisches Gedicht.

seit Ende 2000 gibt es die Lyrikzeitung, 15 Jahre als Tageszeitung, jetzt als Magazin mit Nachrichten aus der Welt der Poesie und der Poesie der Welt. Poetry is news that stays news, sagt Pound. Aktuelles: Gomringerdebatte: Was bisher geschah. Wer liest heute Arndt? Gestorben sind Kito Lorenc, John Ashbery und viele Lyriker aus allen Weltteilen. Neue Texte von Moritz Gause, Angelika Janz, Martina Kieninger und José F.A. Oliver. Dies und mehr: Lesen! Kommen Sie jeden Tag vorbei, täglich um 6 ein nicht immer neues aber frisches Gedicht.

Die Themen in dieser Ausgabe

- [NEUE TEXTE]

- Moritz Gause: Gedicht

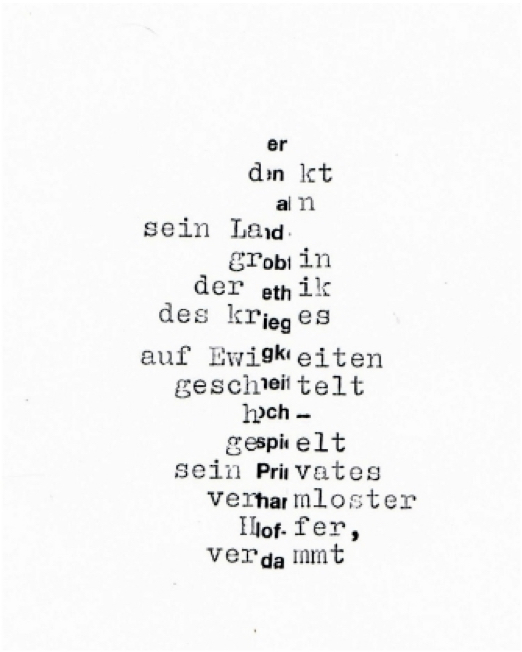

- Angelika Janz: Belichtetes Papier oder Er denkt an sein Land

- Angelika Janz: Offener Brief an den Bundespräsidenten

- Martina Kieninger: Schwarze Mamba

- Martina Kieninger: Gedicht

- José F. A. Oliver Amerikanisch und Deutsch

- Àxel Sanjosé: Verstreute Übersetzungen aus dem Katalanischen, Spanischen und Französischen

- Sibylla Schwarz Deutsch und Niederländisch

- UMSCHAU UND KRITIK

- PRESSESCHAU

- NACHRICHTENSTRECKE

- Poesiefest im Düsseldorfer Literaturhaus – Poesie-Debütpreis

- Lyrikpreis München 2017

- Kurz berichtet

- Gestorben

- ZUGUTERLETZT

- Neue Zeitschriften

- Lyrikkalender

- Poetopie

- Ein paar Lesetipps zum Schluß

[✺]

NEUE TEXTE

Moritz Gause

in der ubahn reden sie wieder

über politik, über kapitalkonzentration.

so schlecht sind wohl die zeiten nicht.

meine verlobte trennt sich von mir

wegen eines alten gedichts.

es scheint kein gedicht zu geben,

um es rückgängig zu machen,

ich kaufe etwas zu essen,

das ich nicht schmecken muss.

wir hatten pläne.

es war doch alles so gut.

am alex höre ich nur

das echo der durchsagen.

ich war noch nie so bereit

für eine schlägerei, wie heute.

doch die einzigen, die mit mir sprechen

sind ein verwirrter intellektueller

und zwei geflüchtete elektroingenieure

aus dem libanon

die hasch mit mir rauchen

und mir halt geben.

Angelika Janz: Belichtetes Papier oder Er denkt an sein Land

Es galt, die dunkelsten Stellen auf dem Papier abzulichten. Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Es galt, die Grenzen des Sagbaren – oder Unsagbaren – immer weiter hinauszutreiben, in Regionen, in denen ihre Sprache eine eigene Wirklichkeit schuf. Das Wissen über den Glauben war verloren gegangen, der Glaube an das Wissen überlebte. Am Ende galt es, den Glauben an das Wissen durch das Wissen selbst zu verlieren.

Das Blatt, das die Kopiermaschine ansaugte, gemäß ihrer Bestimmung, die dunkelsten Stellen auf dem Papier abzulichten, war leer. Oder nicht? Als es wieder hinaus glitt, war es ein anderes. Es war markiert. Die erwartete Kopie des Originals blieb aus. Die Maschine signalisierte einen Defekt.

Ich griff nach dem Original. Nach dem, was ich für das Original hielt. Dort gab es in der Mitte des Blattes eine dunkle Zeile, Buchstaben, die an den Rundungen unterbrochen waren, wieder ins Weiße hinein. Das Wort ließ sich lesen, es hieß Wiederholung. Das aber war nicht meine Wort.

Seit einigen Tagen kopierte ich in dem Büro am Mariannenplatz das Material für eine kleine Publikation visueller Poesie. Diesen Fragmenten ging es wie dem letzten Menschen eines ausgestorben geglaubten Stammes, den es erklärungslos in die westliche moderne Welt verschlagen hatte und der, von ein paar Sonnenstrahlen getroffen, dort erwacht. Ich hatte Monate zuvor einen Roman darüber geschrieben, ihn in eine kleine Holzkiste gepresst und diese für immer zugenagelt.

(…)

Den vollständigen Text von Angelika Janz finden Sie hier.

Den vollständigen Text von Angelika Janz finden Sie hier.

Angelika Janz: Offener Brief

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!

Ich schreibe Ihnen, während ich die Sendung von Anne Will zur Frage ostdeutschen AfD-Wahlüberhangs per Kopfhörer verfolge.

Dieser Brief soll kein „Jammerbrief“ werden, sondern Ihnen Analysen aus der betroffenen Region schildern – er richtet sich „eigentlich“ auch an JEDEN, der an der gegenwärtigen Stimmung in der BRD interessiert ist, der viele Details über eine ziemlich vergessene Region am Rande der Republik enthält, in der ich seit 25 Jahren lebe. So bitte ich Sie als ein Kenner sozio-kultureller Verhältnisse im Land, diesen Brief wirklich zu lesen.

Ich bin Ihnen für Ihre Rede zum Tag der Deutschen Einheit dankbar, weil Sie dem Begriff der „Heimat“ einen neuen Akzent im Hinblick auf die Zukunft nachfolgender Generationen hinzugefügt haben – gegen jene Mauern, von denen Sie gesprochen haben in unserem Land. So möchte ich Ihnen hier über eine Mauer zwischen der Realpolitik und Wirtschaft und dem ländlichen „Lebenswert-Raum“ berichten.

Martina Kieninger: Schwarze Mamba

Aus dieser Wohnung, die vor einigen Jahren auch mir gehörte, die ich verlassen habe mit all ihrem Mobiliar, dem Sofa aus Kunstleder, der dunklen Kredenz, der Esszimmergarnitur – ein sehr geschontes Mobiliar, immer noch liegen die Schutzhüllen aus Plastikfolie über den rotsamtnen Sitzflächen der geschnitzten Stühle – aus unserer Wohnung zog ich zu ihr.

Es ist nicht einmal auszuschliessen, dass ich sie, meine Ex, wegen dieser Plastikhüllen über den Samtsitzen verlassen habe. Diese Hüllen: sie wirkten auf mich wie materialisierte Übervorsichtigkeit, eine Schonhaltung dem Leben gegenüber, abwaschbare Lebensangst, ein Leben wie nicht gelebt, das mich in die Zimmerfluchten des Palacio Salvo verschlug, in ein umfunktioniertes Hotelzimmer mit marmornen Mosaikböden, altmodisch hohen Zimmerdecken, schmalen Fenstern. / Weiter

[zurück]

[✺]

Martina Kieninger

aldehyd alkahest –

lege die Tiere. Das stille Getier, sie sollen nicht wieder, sie sollen nicht kehren noch wissen von Mitteln (in Klammer: Formaldehyd), so lege. Sie sollen nicht kehren – nicht wieder. Im Quaderglas liegt wie in Armen das Haiweib, Formaldehyd trägt sie gleich einem Kinde, so ruht sie im Bade (Embryonenbad) schwebend. Sich jährend wie Fisch im Formaldehyd. Molekülgleich lösen sich Flügel und Schwanz zur vielfachen Aldehydfischverbindung, es gleiten die Menschen durch Zeit wie der Fisch durch die Lösung, im Lippenloch steckt noch dem Haiweib das Lachen wie ne schnelle Zigarette, und soll nicht. Die in Mitteln sich lösen, zum Wort zerfallen, sollen nicht kehren als Tiere aus Schlammaldehyd, sie sollen in Schlieren in Blasen und Blister ungenau flocken im Quader – nur Augen im Spiel, geworfen wie Würfel im sich trübenden Glas. Wort Zahl Kopf, das fällt wie ein Tier aus dem Tierkreis, Apothekenhai –, ein Tierkreistier zur Erbauung der Menschheit im Quader gelöst zum Tierschlamm, dort punzt die Zeit. Wie ein Stiefeltritt das Tieraldehyd in den Schlamm. Wo fängt das Tier an, so fragt sich, wo flockt Schlamm und die Flügel des Hais, Kraft der Poesie – so fragt sich und sagt es das Kind. Ein tiefes Kind sagt es der Tierform des unterm Stiefeltritt, hineingepunzt ins Quaderglas – Kopf, Schwanz, ganz – es soll aus den Teilen, den nieder, vom Stiefel in Schlamm getretnen, es solle werden und kehren aus Teilen das Tier – so zieht das Kind das Lyrik-Ich des sich Lösenden, des Stiefelgetretenen aus dem Quaderglas verspricht zwei Flügel ihm, der Fischschwanz hebt sich aus dem Schlamm und fliegt davon. Wie Vögel übers Meer so fliegt er so ewig wie Licht, das von Spiegel zu Spiegel geworfen nicht wieder wird kehren.

José F.A. Oliver: Amerikanisch und Deutsch

umherstreifendes gedicht abend verglückt mit diesem flammen- werfer / schattenstreuner [EL SOL] 1 maskulines 1 dürre hälfte buchstabiert sein weibliches feuer- pendant [DIE SONNE] lockt himmelsblätter vor & lichtgeronnen 1 lunares heft / sprachluftsaiten ungebunden. 1 pastellgüte der farben : mond & feminin. Irgendwo 1 schiffsschraube 1 weither / monotones ferneisen & die erzählbaren geschichten / „hör den vorüberheiten zu” sagte großvater: „dem meer die lautschrift abringen” siempre la mar & die kielspur [Machado] : die kielspur der lautschrift

straggling poem evening de:lights with this flame- thrower / shadows estray [EL SOL] 1 masculine 1 barren half spells his feminine fire- companion [DIE SONNE] elicits leaves from on high & lightclotted 1 lunar binder / wordwindnotes unbound. 1 pastel mallowness of colors : moon and feminine. Somewhere 1 ship propeller 1 afar / monotone tramping iron & the tellable stories / “listen to what past by” said grand-father: “to wrest the sounds of letters from the sea” siempre la mar & the fading wake [Machado] : the fading wake of written sounds

Deutschsprachiges Original aus: José F.A. Oliver. finnischer wintervorrat. Gedichte. Suhrkamp. Frankfurt a.M. 2005

Übersetzung: José F.A. Oliver. sandscript. Selected Poetry 1987-2018. Translated by Marc James Mueller. White Pine Press. Buffalo / New York 2018

Àxel Sanjosé: Verstreute Übersetzungen und Kommentare

Gedichte von Joan Maragall, Màrius Torres, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Ramón de Campoamor, Antonio Machado und Charles Baudelaire.

Joan Maragall (1860-1911)

Ode an Spanien

Hör, Spanien – die Stimme eines Sohnes,

der mit dir spricht – in nicht-kastillischer Sprache;

ich spreche in der Sprache – die mir

die rauhe Erde gab:

In dieser Sprache – redeten wenige mit dir,

allzu viele in der anderen.

Zu viel haben sie geredet – von den Saguntern*

und von jenen, die fürs Vaterland sterben:

dein Ruhm – und deine Erinnerungen,

Erinnerungen und Ruhm – stammen von Toten:

du lebtest traurig.

Ich will mit dir reden – auf ganz andre Art.

Warum nutzlos das Blut vergießen?

In den Adern – Leben ist das Blut,

Leben für die Heutigen – und für die Kommenden:

Vergossen, ist es tot.

Zu viel dachtest du – an deine Ehre

und zu wenig an dein Leben:

tragisch führtest du – zum Tod die Söhne,

hattest Gefallen – an Totenehrungen,

und deine Feste waren – die Begräbnisse,

trauriges Spanien!

Ich sah die Schiffe – randvoll auslaufen

mit deinen Kindern, die du – zum Sterben führtest:

sie gingen lächelnd – ins Ungewisse;

und du, du sangst – am Meeresufer

wie eine Irre.

Wo sind die Schiffe? – Wo sind die Söhne?

Frage den Westwind, die Sturmeswoge:

alles verlorst du – niemanden hast du.

Spanien, Spanien, kehr zurück zu dir,

brich aus in Mutterweinen!

Rette, oh rette dich – vor so viel Übel,

möge das Weinen dich fruchtbar machen, froh und lebendig;

denk an das Leben, das um dich ist:

hebe die Stirn,

lächle den sieben Farben zu, die in den Wolken sind.

Wo bist du, Spanien? – Ich seh dich nirgends.

Hörst du denn nicht mein lautes Rufen?

Verstehst du diese Sprache nicht – die in Gefahren zu dir spricht?

Hast du’s verlernt, deine Kinder zu verstehen?

Lebwohl, Spanien!

ODA A ESPANYA

Escolta, Espanya, – la veu d’un fill

que et parla en llengua – no castellana:

parlo en la llengua – que m’ha donat

la terra aspra:

en’questa llengua – pocs t’han parlat;

en l’altra, massa.

T’han parlat massa – dels saguntins

i dels que per la pàtria moren:

les teves glòries – i els teus records,

records i glòries – només de morts:

has viscut trista.

Jo vull parlar-te – molt altrament.

Per què vessar la sang inútil?

Dins de les venes – vida és la sang,

vida pels d’ara – i pels que vindran:

vessada és morta.

Massa pensaves – en ton honor

i massa poc en el teu viure:

tràgica duies – a morts els fills,

te satisfeies – d’honres mortals,

i eren tes festes – els funerals,

oh trista Espanya!

Jo he vist els barcos – marxar replens

dels fills que duies – a que morissin:

somrients marxaven – cap a l’atzar;

i tu cantaves – vora del mar

com una folla.

On són els barcos. – On són els fills?

Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:

tot ho perderes, – no tens ningú.

Espanya, Espanya, – retorna en tu,

arrenca el plor de mare!

Salva’t, oh!, salva’t – de tant de mal;

que el plô et torni feconda, alegre i viva;

pensa en la vida que tens entorn:

aixeca el front,

somriu als set colors que hi ha en els núvols.

On ets, Espanya? – no et veig enlloc.

No sents la meva veu atronadora?

No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?

Has desaprès d’entendre an els teus fills?

Adéu, Espanya!

*) „Nach dem im Vorfeld des Krieges zwischen Rom und Karthago geschlossenen Vertrag zur Aufteilung der Interessensphären (Ebro-Vertrag) fiel Sagunt in die karthagische Interessensphäre und die Karthager glaubten somit, das Recht zu haben, Sagunt zu erobern. Ihr monatelanger Widerstand, über den Livius berichtet, ist der eine kurze Strahl historischen Ruhms der Stadt. 218 v. Chr. eroberte Hannibal die Stadt und zog nach Italien weiter. Über den Fall von Sagunt handelnde lateinische Texte sind sehr häufig. (…) Die Stadt wurde auf Katalanisch Molvedre, auf Spanisch Morviedro genannt, beides nach dem Lateinischen muri veteres, alte Mauern. Sagunts Abstieg begann mit dem Aufstieg von Valencia. 1098 wurde sie kurz von El Cid besetzt, die endgültige Rückeroberung musste aber bis 1238 warten, bis zu König Jakob I. von Aragón.

Während der Napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel besiegten am 25. Oktober 1811 in der Schlacht von Murviedro (Sagunto) die Franzosen unter Louis-Gabriel Suchet eine spanische Armee unter General Joaquín Blake y Joyes. Sie sollte die seit Monaten belagerte Festung entsetzen. Am Tag darauf kapitulierte Murviedro vor Suchet.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Sagunt

Màrius Torres (1910–1942)

NIT D’AGOST Ara, la nit s’acosta tant, al fons del meu cor, que el seu somriure sembla una resposta —una resposta que digués: Estem d’acord—. Però la ment ignora a què em respon així... —Oh, calla, dolça nit enganyadora; no és cert que ara de tot em diries que sí?—

Nacht im August Jetzt kommt die Nacht meinem Herzensgrund so nah, dass ihr Lächeln eine Antwort scheint – eine Antwort die etwa lautet: Abgemacht –. Aber der Kopf weiß nicht, worauf sie Antwort gibt … – Ach schweig, süße Nacht, so trügerisch; du würdest doch jetzt zu allem ja sagen, nicht? –

Màrius Torres (30.8.1910–29.12.1942) war ein katalanischer Lyriker.

Er stammte aus einer bürgerlichen Familie in der Bezirkshauptstadt Lleida; der Vater war Abgeordneter im katalanischen Parlament. Nach seinem Schulabschluss studierte Torres Medizin in Barcelona. Er interessierte sich schon früh für Literatur und schrieb in der Schul- und Studienzeit erste Stücke.

1935 erkrankte er an Tuberkulose und kam in das Puigdolena bei Sant Quirze de Safaja (Provinz Barcelona), das er bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen sollte. Hier vertiefte er seine Beschäftigung mit Literatur und schrieb den größten Teil seines poetischen Œuvres. Er lernte Mercè Figueres kennen, eine Mitpatientin, der er die Gedichtfolge „Cançons a Mahalta“ widmete, die zu seinen berühmtesten Werken gehören. Über sie begegnete er dem Schriftsteller Joan Sales, zu dem eine enge Freundschaft entstand; Sales besorgte posthum die erste (und lange Zeit einzige) Ausgabe seiner Gedichte.

Màrius Torres wird als Postsymbolist bezeichnet, was meiner Ansicht nach, jenseits des Etikettierungszwangs, recht treffend ist. Er ist kein Treiber der Moderne, sondern ein eher kontemplativer Betrachter des Werdens und Vergehens, der seine eigene Vergänglichkeit deutlich spürte und thematisierte. Zugleich setzte er mit seiner Lyrik einen Kontrapunkt zur trostlosen, schäbigen Wirklichkeit der Bürgerkriegszeit und des beginnenden Franquismus. Ende der 1960er Jahre wurde Màrius Torres von einer breiteren Leserschaft im katalanischsprachigen Raum entdeckt.

Aus dem Spanischen

San Juan de la Cruz

Àxel Sanjosé hat das Lied des Heiligen Johann vom Kreuz / San Juan de la Cruz (Fassung siehe hier) neu übersetzt. Er schreibt dazu:

die vorgehensweise:

so viel an semantischen und syntaktischen strukturen wie möglich erhalten

die gebundenheit (im spanischen: silbenzahl und reim) durch entsprechend natürliche mittel im deutschen andeuten: jamben und alternanz von weiblichen und männlichen kadenzen, assonanz wenn möglich (auch erweiterte assonanz, z.b. hohe vs. tiefe vokale oder vordere vs. hintere)

hier die strophenform der »lira« (drei siebensilber und zwei elfsilber in der konstellation 7-11-7-7-11) auf versfüße übertragen: 3-5-3-3-5 jamben. der reim läuft aber a-b-a-b-b, was man in der übertragung natürlich weniger merkt. entscheidend jedoch ist die kurz-lang-rhythmik.

entscheidend ist für mich, dass ein gefühl vom originären text rüberkommt.

Luis de Góngora

Die erste Strophe der „Soledades“:

Es war des Jahres Zeit der Blüten in der Europas lügenreicher Räuber – der halbe Mond die Waffen seiner Stirn, die Sonne ganz die Strahlen seiner Haare –, leuchtende Himmelsehre, auf Saphirfeldern Sterne grast, da jener, der wohl besser noch den Becher Jupiter reichen konnte als der Bursch aus Ida, schiffbrüchig, abgewiesen, in der Fremde voll Tränen Liebesklagen richtet süße ans Meer, bewegt es so, dass für die Wogen, für den Wind sein jammervolles Seufzen ein zweites wurde süßes Arion-Instrument.

Góngoras Originaltext:

Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa (media luna las armas de su frente, y el Sol todos los rayos de su pelo), luciente honor del cielo, 5 en campos de zafiro pace estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas 10 da al mar, que condolido, fue a las ondas, fue al viento el mísero gemido, segundo de Arïón dulce instrumento.

Ramón de Campoamor (1817-1901)

¡Ay! ¡Ay!

Más cerca de mí te siento

cuando más huyo de ti,

pues tu imagen es en mí,

es en mí,

sombra de mi pensamiento,

sombra de mi pensamiento.

¡Ay! Vuélvemelo a decir,

vuélvemelo a decir

pues embelesado ayer

te escuchaba sin oír

y te miraba sin ver,

y te miraba sin ver. ¡Ay!

Ach! Ach!

Näher fühl ich mich bei dir,

umso mehr ich von dir flieh,

denn dein Bild das ist in mir,

ist in mir,

Schatten meines eignen Denkens,

Schatten meines eignen Denkens.

Ach! Sag’s noch einmal zu mir,

sag es noch einmal zu mir,

gestern nämlich, ganz betört

lauscht ich dir, ohne zu hörn

schaut’ dich an ohne zu sehn,

schaut’ dich an ohne zu sehn. Ach!

António Machado

die ausgangslage ist klar: achtsilber (bei männlicher kadenz, hier also in den geraden zeilen: siebensilber) angeordnet in der romance-form, also: nicht-reimende zeilen abwechselnd mit assonant, also lediglich durch übereinstimmung des betonten vokals reimende zeilen, hier auf [a]: nada más / andar / atrás / mirar / en la mar. dass de facto más/atrás und ebenso andar/mirar/mar reine (konsonante) reime sind, ist eher zufällig, liegt daran, dass es im spanischen einen haufen wörter mit diesen endungen gibt.

für das deutsche habe ich mich für folgendes entschieden: die ohnehin recht lose reimstruktur gebe ich durch abwechselne weibliche und männliche kadenz wieder (was auch der spanischen prosodie entspricht), ansonsten erlaube ich den zeilen entweder vierhebig trochäisch oder dreihebig daktylisch zu sein, was in meinen ohren durchaus geht. das wars dann schon.

Caminante, son tus huellas

el camino, y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino,

sino estelas en la mar.

Wanderer, hier deine Spuren

sind der Weg, ansonsten nichts;

Wanderer, ’s gibt keine Wege,

Wege macht man nur beim Gehn.

Nur beim Gehn macht man die Wege

und wirfst du den Blick zurück,

siehst du den Pfad, den du niemals

je wieder betreten wirst.

Wanderer, ’s gibt keine Wege,

außer Kielwasser im Meer.

ps: statt „Wanderer, ’s gibt keine Wege“ (Z. 3 u. 9) geht metrisch auch „Wand’rer, es gibt keine Wege“. wenn geschrieben, finde ich letzteres besser, gesprochen ersteres.

Aus dem Französischen

Charles Baudelaire

eine anmerkung zu den deutschsprachigen baudelaire-übersetzungen der eingangsstrophe von »les fleurs du mal« (vgl. L&Poe #21).

La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,

Occupent nos esprits et travaillent nos corps,

Et nous alimentons nos aimables remords,

Comme les mendiants nourrissent leur vermine.

was auffällt: alle reimen den reinen reim. nur friedhelm kemp verweigert sich und übersetzt in kaum merklich rhythmisierter prosa.

beim näheren hinschauen sieht man: nur c. fischer und s. löffler bleiben sechshebig und somit dem alexandriner nah, die anderen sind fünfhebig, meist jambisch, hier und dort ein trochäus.

es scheint also einigkeit zu herrschen, dass der reim die struktur ist, die um jeden preis zu bewahren ist. besonders krass bei s. werle, der auf metrische regelmäßigkeit verzichtet, am reim aber festhält (was einen holpernden effekt hat, der dem fließenden klang des originals diametral entgegensteht). oder man muss – siehe f. kemp – auf klangliches verzichten und sich ganz auf die syntax und semantik konzentrieren.

warum nicht einmal versuchen, dieses entweder-oder zu überwinden? und vor allem die irrationale fixierung auf den reim?

ein möglicher weg scheint mir, die form des originals – den auf französisch lässig sitzenden alexandriner (weil der reim dort deutlich weniger anstrengung erfordert) – durch eine im deutschen lockerer zu bewerkstelligende form zu ersetzen. anders gesagt: gebundenheit zu bewahren, aber form nicht sklavisch zu reproduzieren. denn abgesehen davon, dass es zum scheitern verurteilt ist, weil spätestens die reimwörter andere sind (und sich z.b. die tiefe abgründigkeit von lésine/vermine schlicht nicht nachahmen lässt), ist der französische alexandriner nun einmal was anderes als der deutsche. schlicht und einfach, weil die abfolge der hebungen und senkungen dort (fast) keine rolle spielt, bei uns aber sehr wohl. bei uns stellt sie sich leichter ein, und das lässt sich nutzen.

ich versuche es mit einer (von mir verschiedentlich auch schon im zusammenhang mit katalanischen und spanischen texten vorgeschlagenen) vorgehensweise: gebundenheit im deutschen primär durch versmaß wiederzugeben (nicht unbedingt durch die gleiche silbenzahl, auch wenn es in diesem falle klappt), reimschema lediglich durch abwechseln von männlichen und weiblichen kadenzen möglichst oft anzudeuten. und wenn auch noch großzügig verstandene assonanzen mit dabei sind, umso besser. (eine spezialregelung hat sich mir mittlerweile als sinnvoll erwiesen: drei jambisch organisierte hebungen können je durch zwei daktylisch organisierte ersetzt werden).

das erhoffte ergebnis: durch die gewonnene bewegungsfreiheit mehr semantische treue im sinne kemps zu erreichen, dabei aber durch die formalen analogien trotzdem auch ein wenig mehr vom klanglichen eindruck herüberzuretten (also: etwas entspannter zu schielen).

auf die schnelle kommt bei mir heraus:

Die Dummheit, der Irrtum, die Sünde, der Geiz

besetzen unsren Geist, befallen unsren Körper;

wir füttern unsre liebenswürdigen Bedenken,

genauso wie die Bettler nähren ihr Gewürm.

Sibylla Schwarz (1621-1638)

Ins Niederländische übersetzt von Jacques Schmitz (Originaltext darunter)

Wie minnen wil / kan toch zo preuts niet zijn

Daar zit ik nu met mijn zo heet verlangen

Hier ligt mijn lief / daar ligt mijn andere ik, ‚t

Heeft mij volstrekt in het geluk verstrikt

Hier zou ‚k mijn lief het allerliefst ontvangen

Bedelven hem met kussen op z’n wangen

Oh Cupido, maak dat mijn bede wordt vervuld

En help een handje daarbij met geduld

‚k Weet niet met mijn geluk wat aan te vangen

Want Venus geeft mij wel een goed gevoel

Toch wil ik zelf niet / wat ik eigenlijk bedoel

Oh, kuisheid, wil toch verre van mij wijken

Zolang je hier bent, is ‚t mijn grootste pijn

Wie minnen wil / kan toch zo preuts niet zijn

Zo zal ‚t je nooit met liefde’s loon verrijken

HJer hab ich nun mein sehnliches Verlangen :

hier liegt mein Lieb / hier ligt mein ander ich :

hier giebt das Glück sich selbst gefangen mich :

hier mag ich nun mein Lieb vielmahl umfangen :

hier mag ich nun auch küssen seine Wangen :

Cupido hört mein Klagen inniglich /

und wil nun auch so hülffreich zeigen sich ;

Nun mag ich wohl mit meinem Glücke prangen ;

die Venus zeigt mir iezt ein guhtes Ziel /

ich wil nur selbst / nicht was ich gerne wil ;

O Blödigkeit / du must nur von mir weichen !

weil du hir bist / wärt meine grosse Pein ;

Wer lieben wil / mus nicht so blöde seyn /

sonst kan er nicht der Liebe Lohn erreichen.

UMSCHAU UND KRITIK

Wer liest heute noch Arndt?

Wir Kleingläubigen glauben ja gern, daß Lyrik heute keine Bedeutung hat, außer für den kleinen Kreis der Lyrikleser. Dabei müssen wir nur den Blick kurz aus der Blase ziehen. Aus in Greifswald gegebenem Anlaß beschäftigte ich mich mit Ernst Moritz Arndt. Hier gibt es seit über 550 Jahren eine Universität, etwa 470 davon kam sie ohne Namen aus, aber 1933 erhielt sie auf Antrag eines stramm deutschnationalen Theologieprofessors, Mitglied des Stahlhelm, des Kyffhäuserbunds und der DNVP (Deutschnationalen Volkspartei), aus den Händen Hermann Görings, damals preußischer Ministerpräsident, den Namen Ernst Moritz Arndt. 1945 wurde der Name buchstäblich durchgestrichen auf den Uni-Stempeln, aber 1954, die DDR gründete die „Nationale Volksarmee“ und brauchte „nationale“ Traditionen, wurde der Name wieder eingeführt. (Jener Professor war inzwischen Mitglied der regierenden SED). Seit 1991 wird über den Namen diskutiert, erst Anfang 2017 gab es im Senat eine Zweidrittelmehrheit für die Streichung des Namens. Und dann brach ein wahrer Volkessturm (das Volk steht auf, der Sturm bricht los!) über Greifswald aus, eine veritable Provinzposse mit Menschenkette, Luftballons, Rosen für Arndt, Demonstrationen und Dutzenden Leserbriefen, in denen beklagt wurde, daß Studenten (die ja nicht richtige Greifswalder sind, weil sie wieder weggehn, solln erst mal ordentlich arbeiten lernen!) beziehungsweise Westprofessoren (die auch nicht richtige Greifswalder sind, selbst wenn sie seit 20 Jahren in der Stadt leben) „uns unsere Identität nehmen“ wollen. / Weiter

Neue Zeitschriften

Das aktuelle Heft der Zeitschrift manuskripte (No. 217) veröffentlicht u.a. Prosa von Sophie Reyer und Anja Utler sowie unter mehreren Beiträgen zum Literaturfestival im Rahmen des 50. Steirischen Herbstes Texte von Aslı Erdoğan, Jazra Khaleed und Serhij Zhadan. Von Olga Martynova gibt es Auszüge aus einem für 2018 geplanten Essayband mit dem Titel „Über die Dummheit der Stunde“ (Frühjahr 2018 bei S. Fischer). Abgedruckt ist ein Fragment aus „Probleme der Essayistik“. Die Ähnlichkeit des Titels mit einem Vortrag Gottfried Benns ist nicht zufällig. In Anlehnung an Benns „vier diagnostische Symptome“, anhand derer man erkennen könne, ob ein Text von 1950 „identisch mit der Zeit“ sei oder nicht (1. Andichten, 2. Wie-Vergleich, 3. Farbadjektive, 4. seraphischer Ton), lädt sie den Leser zu analogem Spiel mit der Gattung Essay ein. Lyrik und Essay hätten gemeinsam, daß der Leser zu aktivem Mittun eingeladen sei. „Sie belehren nicht, sie fordern auf, allein zu denken.“ / Besprechung hier

Gomringerdebatte: Was bisher geschah

- 27.10.2011 Presseerklärung der Alice-Salomon-Hochschule (ASH): Eugen Gomringer, Preisträger des Alice Salomon Poetik Preises 2011,

überließ der ASH Berlin das Gedicht „avenidas“.“Mit einer Fläche von 15 Metern Höhe mal 14 Metern Breite zählt das Kunstwerk zu den größten Gedichten an öffentlicher Wand.In Anlehnung an die Konkrete Kunst prägte Eugen Gomringer in den 50er Jahren den Begriff Konkrete Poesie – eine Dichtkunst, die das „Sprachmaterial“ in den Vordergrund stellt. Durch besondere Anordnungen der Buchstaben und Wörter wird eine eigene künstlerische Realität erschaffen und Bedeutungsinhalte werden visualisiert. Gomringer spielt mit Wiederholungen und Wechsel der Wörter und schafft so neue Zusammenhänge zwischen ihnen. So wiederholt auch sein Werk „avenidas“ mehrmals die Schlüsselwörter „avenidas“ (Straßen), „flores“ (Blumen) und „mujeres“ (Frauen) und findet dann seinen Höhepunkt in dem plötzlich und nur einmal auftauchenden „admirador“ (Bewunderer). Die Gedichte Gomringers gehören zum Kanon der modernen Lyrik.“ - 14.4.2016 Offener Brief des AStA an das Rektorat der

Alice Salomon Hochschule:„wir als Studierende haben die vorlesungsfreie Zeit genutzt, um uns etwas genauer mit dem Gedicht an der Südfassade der Hochschule zu beschäftigen (…)Es ist ebenfalls nicht unser Anliegen, das Gesamtwerk Eugen Gomringers in Frage zu stellen.Dennoch kommen wir nicht umhin, ausgerechnet dieses Gedicht als offizielles Aushängeschild unserer Hochschule zu kritisieren: Ein Mann, der auf die Straßen schaut und Blumen und Frauen bewundert. Dieses Gedicht reproduziert nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauen* ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren, es erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen* alltäglich ausgesetzt sind. (…)An der Strahlkraft des Kunstwerkes zweifeln wir keinesfalls, scheint es doch thematisch nicht viel anderes in den Fokus zu stellen, als den omnipräsenten objektivierenden Blick auf Weiblichkeit. Sollten die gelobten „neuen Zusammenhänge“ (….) Gomringers nicht nur auf seine Wortkonstellationen, sondern auch auf eine gesellschaftliche Ebene bezogen sein, so sind diese uns nicht ersichtlich.Für uns fühlen sich diese Zusammenhänge eher alt und zugleich doch erschreckend aktuell an.Zwar beschreibt Gomringer in seinem Gedicht keineswegs Übergriffe oder sexualisierte Kommentare und doch erinnert es unangenehm daran, dass wir uns als Frauen* nicht in die Öffentlichkeit begeben können, ohne für unser körperliches „Frau*-Sein“ bewundert zu werden. Eine Bewunderung, die häufig unangenehm ist, die zu Angst vor Übergriffen und das konkrete Erleben solcher führt. (…)Aus diesen Gründen fordern wir folgendes:eine Stellungnahme, von wem und mit welcher Begründung dieses Gedicht für die Hochschulwand ausgewählt wurdedie Thematisierung einer Gedichts-Entfernung/-ersetzung im Akademischen Senat zum nächstmöglichen Zeitpunkt. - 10.6. 2016 Erklärung des AStA:Wir haben den offenen Brief bezüglich der Entfernung des Gedichts an der südlichen Hochschulwand geschrieben und gefordert, dass dieses Anliegen im AS (Akademischen Senat) besprochen wird. (…)Anstatt über den Sachverhalt zu diskutieren und eine Lösung zu finden, wurde unser Engagement von mehreren Seiten gelobt und damit versucht, mit einer Lobesrede uns ruhig zu halten. Als einziger Kommentar wurde noch hinzugefügt, dass ein Gedicht auf Spanisch nicht für alle Personen zugänglich ist.Doch wir lassen uns nicht verarschen.

- 7.7. 2016 Erklärung des AStA:Nach einer unbefriedigenden letzten AS-Sitzung bezüglich des Avenidas-Gedichtes (siehe hier: http://www.asta.asfh-berlin.de/de/News/gedicht-an-der-hochschulwand-akademischer-senat-sitzung-7-6-2016.html), standen nach wie vor folgende Forderungen im Raum (…)Heute, am 05.07., fand in Absprache mit der Hochschulleitung vor der AS-Sitzung eine öffentliche Diskussion zum Thema „Neugestaltung der Südfassade“ statt. In dieser haben wir erneut klar gemacht, warum uns das Avenidas-Gedicht nicht passt und unsere Forderungen wiederholt. Desweiteren haben wir ein Konzept vorgelegt, wie ein demokratisches Auswahlverfahren für eine neue Wandgestaltung aussehen könnte. Auch wenn wir uns in der folgenden Diskussion von einzelnen AS-Mitgliedern unter Anderem anhören mussten, dass der sexistische Bezug zum Avenidas-Gedicht ja nur in unserem Kopf existieren würde und eine Ersetzung des Gedichtes Zensur gleichkommen würde, waren wir soweit erfolgreich:Frau Völter hat durch das Zitieren einer Mail der damaligen Hochschulrektorin Theda Borde offiziell zu Protokoll gegeben, wie es zu diesem Gedicht an der Südfassade kam: nämlich durch eine undemokratische Alleinentscheidung Bordes. Diese erklärte das Gedicht für ein faszinierendes Werk konkreter Poesie und lobte die Verbindung von „Straßen, Frauen und Blumen“ als äußerst gelungen. Des weiteren hofft sie, dass alle Unterzeichnenden und Unterstützenden irgendwann auch in der Lage sein werden, diese poetische Raffinesse zu erkennen und zu würdigen (frei zitiert).

- 15.7. 2017 Aufruf zur Umgestaltung der Südfassade:ab sofort können alle Hochschulangehörige über die Umgestaltung der Südfassade der ASH mitreden! Unser Vorschlag, das Gedicht zu entfernen und durch ein basisdemokratisches Auswahlverfahren neuzugestalten wurde vom Akademischen Senat (AS) angenommen – bis zum 15. Oktober könnt Ihr alle Euren eigenen Vorschlag beim Rektorat einreichen.Werdet kreativ und fordert ein, was leider nicht selbstverständlich ist: diese Hochschule und die Südfassade gehört uns allen und wir wollen mit entscheiden, was damit passiert! Es wird Zeit für action!

- 31.8.2017 Harry Nutt, Berliner Zeitung: „Die Studenten dürfen den Erfolg der Kampagne ihrer nicht nachlassenden Beharrlichkeit zuschreiben, in der sie ihre Sicht der Dinge ohne Rücksicht auf mögliche künstlerische Mehrdeutigkeit durchgesetzt haben. Die Entscheidung des Akademischen Senats, den Zielen der Studenten zu entsprechen, zeugt hingegen von einer erschütternden Willfährigkeit, die Freiheit der Kunst einem fragwürdigen Schulfrieden zu opfern.“

- 4.9.2017 Nora Gomringer: Warum der Sexismusvorwurf gegen meinen Vater lächerlich istEin Gedicht ist Kampfzone und Kopfkissen, Ausdruck unendlicher Harmlosigkeit und manchmal rotes Tuch. Im folgendem, zu schilderndem Falle eines konkreten Gedichts von Eugen Gomringer aus dem Jahr 1953 ist es der Topos des Bewunderns, der große Dramatik oder einfach nur „Viel Lärm um nichts“ auslöst. Geopfert werden dabei: die Autonomie eines Kunstwerks, der Ruf eines Dichters, der droht, zum Sexisten diffamiert zu werden und eine Hauswand. Dazu ungezählte Nervenstränge verschiedener Beteiligter und – dank Social Media! – Unbeteiligter. Der AStA der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin wünscht die Entfernung des Gedichts „avenidas“ des 1925 in Bolivien geborenen Dichters und Ästhetikprofessors Eugen Gomringer, für den die Aufschrift seines Textes auf der Hauswand der Hochschule eine Zugabe zum Alice-Salomon-Preis des Jahres 2011 war. Gomringer-Texte stehen an ausgewählten Hauswänden in aller Welt, seine Texte sind längst eingegangen in den Klassikerschatz der modernen Literatur.

- 5.9.2017 Michael Lentz analysiert das Gedicht Gomringers in der FAZ

- 5.9.2017 Stellungnahme des PEN-Zentrum Deutschland für Erhalt des Gedichts „Avenidas“ des Lyrikers Eugen Gomringer an Südfassade der Alice-Salomon-Hochschule, Berlin: Wir sind zutiefst beunruhigt über eine Entwicklung, die darauf abzielt, der Kunst einen Maulkorb vorzuspannen oder sie gar zu verbieten.Die Studierenden, die sich für die Übermalung des ihrer Meinung nach anstößigen Gedichtes einsetzen, bitten wir zu überdenken, welche Konsequenzen eine solche Zensur letztlich hätte, und sich mit dem Phänomen der Bilderstürmerei in Vergangenheit und Gegenwart auseinanderzusetzen. Die Leitung der Hochschule fordern wir auf, unberechtigten und auf Missverständnissen, gar Unverständnis beruhenden Forderungen nicht opportunistisch Folge zu leisten.„Wirklich skandalös an diesem barbarischen Schwachsinn eines AStA ist: Die Alice-Salomon-Hochschule Berlin ist eine Fachhochschule mit den Schwerpunkten Erziehung und Bildung, d.h. diese Kulturstürmer werden einst den Nachwuchs ausbilden“, so der Ehrenpräsident des deutschen PEN, Christoph Hein.

- 6.9.2017 Süddeutsche Zeitung:Die Reaktionen aus Oberfranken sind wunderbar. Die Tochter des Lyrikers, die Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer, tritt im Netz als „Gedichte Polizei Gom Ringer“ auf, ein anarchischer Beitrag gegen allgemeine Verblödung, der jetzt schon als Klassiker gelten darf. Und wer mit ihrem Vater spricht, hört zuerst das leise Lachen eines 92-Jährigen. Bis er sagt: „Dass man mit so wenigen Worten so eine Wirkung erzielt, das war immer mein Ziel.“ Provinz? Ist woanders.

- 8.9.2017 Berliner Zeitung:Der Schweizer Schriftsteller Eugen Gomringer lehnt die Übermalung seines angeblich sexistischen Gedichts an der Fassade einer Berliner Hochschule ab. „Eigentlich neige ich im Moment nicht dazu, nachzugeben“, sagte der 92-Jährige am Freitag dem Schweizer Sender SRF 2 Kultur.„Man kann darüber sprechen, aber es sollte nicht mit kompletter Ignoranz geschehen. Die guten Leute wissen gar nicht, was sie da anzündeln“, sagte Gomringer während eines Literaturfestivals in der Ukraine dem Sender. „Ich bin ja nicht allein der Gomringer und nicht allein „avenidas“, sondern es ist eines der bedeutenden Gedichte der modernen Lyrik geworden. Das kann man nicht einfach auf die Seite schieben oder kaputtreden.“

- Ulrike Baureithel: Ein „sexistisches Gedicht“? Freitag 36/2017:In der Auseinandersetzung prallt aufeinander, was die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen vor fast 40 Jahren über die imaginierte Weiblichkeit schrieb, um das komplizierte Verhältnis zwischen den Bildwelten des Weiblichen und dem Selbstverständnis schreibender Frauen, zu denen Studentinnen zweifelsfrei gehören, zu klären.In diesem Fall trifft eine Überhöhung des Weiblichen – und damit seine Herabsetzung – auf eine historische Situation, in der solche Bilder eigentlich überholt sein sollten. Irritierend ist nicht das Gedicht, sondern dass es an einer Schule, an der vor allem Frauen dazu ausgebildet werden, sich schreibend mit eigenem oder fremdem Leben auseinanderzusetzen, seitens der Verantwortlichen nicht mehr Gespür gibt für das problematische Bilderarsenal. Und seitens der Studierenden für die Geschichtlichkeit von Kunst. Unter anderem durch die Kritik am männlich geprägten literarischen Kanon hat sich eine ganze Generation von Frauen emanzipiert. Das Gedicht einfach zu übermalen oder, wie von der Hochschulleitung vorgeschlagen, zu ergänzen mittels eines neuen Verses, schafft diesen nicht aus der Welt. Erst ein neuer Kanon rückt ihn zurecht.

- 13.9.2017 Erklärung der Prorektorin für Forschung und Kooperationen an der Alice Salomon Hochschule Berlin, Prof. Dr. Bettina Völter:Handelt es sich bei diesem Vorgang um „Zensur“, wie in einer Pressemitteilung des PEN-Zentrums Deutschland zu lesen ist oder um gelebte Demokratie an einer Hochschule? Der Rektor der Hochschule muss den Medien Rede und Antwort stehen und einzelne, zufällig in der vorlesungsfreien Zeit angetroffene Studierende werden in Kurzinterviews befragt. Zugleich überfluten hasserfüllte, antifeministische, antidemokratische, wissenschaftsfeindliche und Tatsachen verzerrende Mails die Akteur_innen.Es ist Zeit, dass einige Sachverhalte aus der Perspektive der Hochschule mit etwas mehr Zeilen und in Ruhe klargestellt werden können. (…)Das bisher Nicht-Erwähnte: der demokratische ProzessJede Hochschule unterliegt dem Gesetz der Freiheit von Lehre und Forschung. Sie ist geradezu verpflichtet, sich reflexiv zu dem zu verhalten, was in Text, Wort und Handlung von ihr und ihren Mitgliedern ausgeht. Ihre Mitglieder haben – als der Wissenschaft verpflichtet – bisweilen auch die undankbare Aufgabe, Sachverhalte zu benennen, die neu, ungewohnt, sperrig, befremdlich und umstritten sind. (…)Im Unterschied zur „Bilderstürmerei“, die zum Vergleich ebenfalls vom PEN-Zentrum herangezogen wird, handelt es sich bei dem Vorgehen der Studierenden der ASH Berlin um ein gewaltfreies, demokratisch legitimiertes und auch ideologie-, diskriminierungs- und klischeesensibles Verfahren. (…)Die in den Medien geführte Debatte, die die kritische Auseinandersetzung der Alice Salomon Hochschule Berlin mit ihrer Fassadengestaltung ausgelöst hat, verhilft allerdings dem Gedicht und seinem Autor zu einer im Netz verewigten, generationenübergreifenden Wirkung. Und wenn es allein das wäre, was zu erreichen war, dann freuen wir uns mit unserem Preisträger Eugen Gomringer!

- 17.9. 2017 Luise F. Pusch:Aber nun kommen noch die Straßen hinzu. Was verbindet diese mit den Blumen und den Frauen? Der „admirador“ – ein Mann, der diese Straßen, Frauen und Blumen bewundert.Weshalb er sie bewundert, wird nicht verraten. Bei „Blumen und Frauen“ wird der Grund wie gewohnt ihre Schönheit sein. Und so können wir vermuten, dass auch die Straßen (oder Alleen) schön sind. Der „admirador“ wird ein Flaneur sein, der die Straßen zum Flanieren braucht, um die Objekte seiner Bewunderung (Blumen) und Begierde (Frauen) zu finden.Gomringers Gedicht aus dem Jahre 1952 stammt aus einer Zeit, da wir in den Illustrierten noch Sätze wir den folgenden lesen konnten: „Er (irgendein Playboy, Filmstar oder Prinz) liebt rassige Pferde, schnelle Autos und schöne Frauen“. Nach Jahrzehnten genervter Kritik von Feministinnen sind solche Sätze, die uns auf derselben Ebene wie Pferde und Autos ansiedeln, seltener geworden. Es sei denn, sie werden auf Hausfassaden auch noch verewigt.

- 20.9. 2017 Solidaritätserklärung von über 100 Schriftstellern und anderen Persönlichkeiten des Literaturbetriebs:Wir: Das sind verschiedene Menschen, die im weitesten Sinne im Literaturbetrieb arbeiten. Ein Feld, das strukturell weit und unübersichtlich ist und auf dessen Vielstimmigkeit wir doch nach wie vor große Hoffnung setzen. Gleichzeitig agieren einige der entscheidenden literarischen Institutionen nach wie vor zweifellos anachronistisch und zuweilen reaktionär und diskriminierend: Kurz vor der jetzigen Debatte um die Neugestaltung Eurer Fassade wurde an der Schreibschule Hildesheim eine Debatte über betriebsinternen Sexismus angestoßen, in der es bald auch um andere Formen von Ausschlüssen ging. Am immensen Redebedarf, an den so diversen Erfahrungen und Forderungen, die dabei zur Sprache kamen, wurde deutlich, wie überfällig eine solche Auseinandersetzung für dieses, unser Arbeitsumfeld ist. Und nicht zuletzt auch an den verharmlosenden bis sexistischen Reaktionen auf die Beiträge der Debatte. Das Ausmaß an reaktionärer Polemik, von diskriminierender Beleidigung bis hin zur Gewaltandrohung, das Euch nicht nur öffentlich entgegenschlägt, schockiert uns trotzdem noch einmal völlig neu. Und es macht uns wütend. (…)Wie wir – welches Wir wir dann auch immer darstellen – in dieser aggressiven Atmosphäre des Rollback am besten weiter gegen Diskriminierungen vorgehen – strategisch und gleichzeitig, ohne uns selbst auszubeuten und aufs Spiel zu setzen; darüber würden wir gerne mit Euch reden – und mit allen, die wollen.

PRESSESCHAU

Zum Tod von John Ashbery

Der amerikanische Dichter John Ashbery war kein Revoluzzer, sondern ein stiller Moderner. Die ästhetischen Freiheiten, zu denen der 1927 im Bundesstaat New York Geborene mit seiner Lyrik vorstiess, haben jüngere Generationen von Dichtern nachhaltig beeinflusst, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, obwohl seine Dichtung erst spät und nur spärlich übersetzt wurde.

«Ich hatte meine Persona nie sonderlich stark empfunden», meinte Ashbery in einem Interview. Das lyrische Ich seiner Gedichte ist kein integrales Ich, sondern eher eine Hypothese, denn Ashbery zerlegt den Prozess der Wahrnehmung in ein zugleich atomisiertes und entgrenztes Sprechen. Das wilde Experimentieren seiner frühen Bände – vom Spiel mit traditionellen Versformen bis zu dadaistischen Eruptionen – hat sich in den späteren beruhigt: In der konzentrierten Beobachtung des gelenkten Zufalls hat Ashbery seine unverwechselbare Stimme gefunden. / Siglinde Geisel, Neue Zürcher Zeitung https://www.nzz.ch/feuilleton/nachruf-john-ashbery-unterkuehlte-ekstasen-des-bewusstseins-ld.1313287?mktcid=nled&mktcval=107_2017-9-3

Zum Tod von Kito Lorenc

Der sorbische Dichter Kito Lorenc ist tot. Wie der Domowina-Verlag Bautzen MDR KULTUR bestätigte, starb Lorenc am Sonntag im Alter von 79 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.

Kito Lorenc galt als einer der bedeutendsten sorbischen Lyriker und Dramatiker der Gegenwart. Lorenc wurde 1938 in Schleife/Slepo nahe Weißwasser geboren und beschäftigte sich in seinem literarischen Werk auf Deutsch und Sorbisch immer wieder mit dem Heimatverlust durch den Braunkohleabbau. Sein Gedichtzyklus „Struga – Bilder einer Landschaft“ (1967) diente als Vorlage für einen Dokumentarfilm, der aber in der DDR nicht in die Kinos kam. (…) / MDR http://www.mdr.de/kultur/themen/kito-lorenc-gestorben-100.html

Vor ihm hat kein anderer Schriftsteller so virtuos das Deutsche und das Sorbische in einem Gedicht zusammengebracht. Die eine Sprache, meinte er, taugt für Behördengänge und philosophische Gedanken, die andere für Haus und Garten und den Nussbaum im Hof. Jede kann was, was die andere nicht kann. / Karin Großmann Sächsische Zeitung, 26.9.2017

Kito Lorenc ist ein Kind, ein Kind in umfassendem Sinn, der Landschaft an den Ostgrenzen Deutschlands, der Lausitz, Kind der Luzica, so wie seine Poesie deren Kind ist, der Bäche, Felder, Hügelwälder, Moore und Heide dort zum einen, des Aneinanderstoßen – auch das in vielerlei Sinn – dreier Länder, eines deutschen, eines polnischen, eine tschechischen zum anderen. / Peter Handke, Vorwort zu Kito Lorenc: Gedichte, Berlin 2013

Allen Ginsberg kam vorbei

Wolf Biermann: Hanns Eisler saß übrigens auch an diesem alten Tisch hier.

ZEIT: Wer saß noch auf diesen Stühlen, einst in der Chausseestraße?

Biermann: Margot Honecker. Ein einziges Mal, vor meinem Verbot 1965. Sie meinte es gut mit mir, sie wollte mich retten. Es verband unsere kommunistischen Familien die Erfahrungen vor und nach 1933. Margot wollte mich zurückreißen vom falschen Weg, sie wollte, dass ich ein DDR-Staatsdichter werde. Das misslang ihr vollkommen. Herbert Marcuse, der Philosoph, saß hier. Allen Ginsberg kam aus New York vorbei. Mein Kumpel Manfred Krug. Joan Baez, Grass, Böll, Wallraff, Huchel, Jurek Becker, Heiner Müller, Max Frisch, Uwe Johnson, Stefan Heym, Günter Kunert, die größte Dichterin der DDR Helga M. Novak, die kleine Sarah Kirsch, der rebellische Thomas Brasch, der Schweizer Franz Hohler, Maler wie Ronald Paris, Jazzer wie Baby Sommer. Es waren so viele. / Die Zeit 36, S. 40

Petition: Geben Sie der Lyrik Raum!

Offener Brief von Walther Stonet

Es ist ein Armutszeugnis, wenn wir heute in Buchhandlungen neben den Bestsellern nur noch die Klassik vorfinden: Goethe, Schiller, ein bisschen Hesse und ein wenig Rilke. Die aktuelle, die moderne Lyrik findet de facto nicht statt. Ein Buchhändler verkauft, was man bei ihm nachfragt. Nachfragen kann man nur, wenn man weiß, dass es etwas gibt. So schließt sich der Kreis.

Es war einmal gute Tradition, in jeder Ausgabe eines Feuilleton wenigstens ein Gedicht einer aktuellen Poetin oder eines jungen Poeten zu präsentieren, meist mit einem kleinen Rahmen darum und dem Verweis auf den Band, in dem das Werk erschien. Im Feuilleton selbst wurde nicht nur Belletristik und Sachbuch besprochen, es gab auch immer wenigstens einen Gedichtband. Es gibt keinen wirklichen Grund, an dieser Tradition nicht wieder anzuknüpfen.

Wir haben uns die Freiheit genommen, mit dem heutigen Tag eine Petition https://www.openpetition.de/petition/online/der-lyrik-eine-bresche-fuer-ein-gedicht-je-ausgabe-einer-zeitung an Sie zu veröffentlichen. Ab heute kann unterschrieben werden. Es würde uns freuen, wenn Sie selbst dieser Petition mit Ihrer Unterschrift Nachdruck verleihen und mit den Organen Ihres Verlagshauses vorangeben würden. Die deutschsprachige Poesie und die vielen, die sich ihr verschrieben haben, werden es Ihnen danken.

Es liegt an Ihnen und den Verlegern aus Ihrem Verband, dieser Idee den nötigen Rückenwind zu geben. Sie würden der modernen deutschen Lyrik einen großen Dienst erweisen und zeigen, dass es bei Ihren Presseobjekten um mehr geht als um Geschäftsinteressen. Kultur braucht Förderer. Die junge und die aktuelle deutschsprachige Poesie hätten Ihre Förderung verdient. / Mehr bei KuNo http://www.editiondaslabor.de/blog/?p=44583

Kurz gesagt

- In einem Interview mit dem Radiosender NPR verteidigte er (John Ashbery) sich 2005 gegen Vorwürfe, seine Gedichte seien unzugänglich: „Ich glaube, sie sind zugänglich, wenn man einen Zugang finden möchte“, betonte er. / Deutsche Welle http://www.dw.com/de/pulitzerpreisträger-und-poet-john-ashbery-ist-tot/a-40348517

- Grammatik ist zweite Natur. Robert Kelly, in: Die Mütze #16

- Ich finde, politische Dichtung leistet nicht viel; wir fühlen uns bloß ein bisschen erleichtert, konnten uns etwas Luft machen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, manchmal müssen wir etwas loswerden – aber wir sollten deswegen nicht glauben, dass wir etwas erreicht haben, wenn uns das Publikum applaudiert, weil wir mit seinen Überzeugungen übereinstimmen. Robert Kelly im Interview mit Urs Engeler, in: Die Mütze #16

- Die Welt verändern, indem man immer jeweils eine Person verändert. Die seltsame Tatsache eines Gedichts in einem Buch: das geschieht immer jeweils einer Person. Robert Kelly, ebd.

- “From tiny experiences we build cathedrals.” — Orhan Pamuk, The art of fiction No. 187. The Paris Review Tweet

- “There is no shortage of wonderful writers. What we lack is a dependable mass of readers.” —Kurt Vonnegut, ebd.

-

“I want a poet to break out of his or her poetic identity.” —J. H. Prynne, The Paris Review

NACHRICHTENSTRECKE

Poesiefest im Düsseldorfer Literaturhaus – Poesie-Debüt-Preis

Lyrik, die wohl anspruchvollste Herausforderung für einen Autor, steht vom 29. September bis 1. Oktober wieder im Mittelpunkt des Poesiefestes im Heine Haus in der Bolkerstraße.

In den letzten sieben Jahren trugen bekannte Schriftsteller wie Jürgen Becker, dort im Rahmen des Poesiefestes ihre Werke vor. Immer hatten die Veranstalter Rudolf Müller und Selinde Böhm von der Literaturhandlung im Heine Haus, auch den Nachwuchs im Blick und gaben Debütanten eine Bühne. Da erschien es nur folgerichtig den ersten Poesie-Debüt-Preis Düsseldorfs ins Leben zu rufen. Dieser wird zukünftig im Wechsel mit dem Heine-Preis alle zwei Jahre verliehen.

Mit 4000,- Euro ist er zudem ein sehr hoch dotierter Debütantenpreis, der damit auch die Wertschätzung der Lyrik durch die Landeshauptstadt ausdrückt, die diese Ehrung ermöglicht.

Der Poesie-Debüt-Preis geht in diesem Jahr an Maren Kames, die diese Ehrung am 1. Oktober im Heine Haus entgegen nehmen wird.

Nach zehn Jahren Engagement für das Geburtshaus des größten Düsseldorfer Dichters, entschied der städtische Kulturausschuss, das Heine Haus nun offiziell auch zum „Literaturhaus Düsseldorf“ zu ernennen und jährlich mit 60.000,- Euro zu fördern. lokalkompass.de https://www.lokalkompass.de/duesseldorf/kultur/poesiefest-im-duesseldorfer-literaturhaus-d792544.html

Lyrikpreis München 2017

Die Veranstalter melden:

Die Teilnehmenden am Finale stehen fest.

Ruxandra Chişe (Berlin), Dirk Uwe Hansen (Greifswald), Nancy Hünger (Erfurt), David Krause (Kerpen) und Saskia Warzecha (Berlin) werden am 21. Oktober um den Lyrikpreis München 2017 lesen. Und reden, denn die Besonderheit unseres Preises ist ja bekannt: Die Jury – in diesem Jahr Birgit Kreipe, Swantje Lichtenstein und José F.A. Oliver – wird mit allen Finalistinnen einzeln ein Gespräch führen über die Texte und ihre Konzeption. Das Publikum ist eingeladen, sich einzumischen.

Aus 252 anonymen Einreichungen wählte die Vorjury (Markus Hallinger, Àxel Sanjosé und Johanna Schumm) die fünf Finalistinnen aus. Außerdem auch Ulf Großmann, der leider verhindert ist. Sehr schade.

Finale des Lyrikpreises München 2017:

Samstag, 21. Oktober, 19:00 Uhr

HochX, Entenbachstraße 37, 81541 München

Lesende: Ruxandra Chişe, Dirk Uwe Hansen, Nancy Hünger, David Krause und Saskia Warzecha

Jury: Birgit Kreipe, Swantje Lichtenstein, José F.A. Oliver

Moderation: Àxel Sanjosé

Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 6 Euro

Kurz berichtet

- Der Anwalt des TV-Satirikers Jan Böhmermann hat Angela Merkel in einem Schreiben ans Kanzleramt mit einer Klage gedroht, sollte die Bundeskanzlerin nicht ihre öffentliche Bewertung zum Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückziehen. / Focus http://www.focus.de/politik/deutschland/streit-um-erdogan-gedicht-boehmermanns-anwalt-droht-merkel-mit-klage_id_7555563.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-politik&fbc=facebook-focus-online-politik&ts=201709051355

- KÖLN Ein Asylbewerber hat mit einer Protestaktion auf der Hohenzollernbrücke in Köln mitten im Berufsverkehr für zahlreiche Zugverspätungen gesorgt. Um auf seine Situation aufmerksam zu machen, ist der Mann, desen Asylantrag abgelehnt wurde, auf einen der Stahlbogen der Brücke geklettert. Der Asylantrag des 29 Jahre alten Iraners sei zuvor abgelehnt worden, sagte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Der Mann war am Nachmittag auf einen Stahlbogen der Brücke geklettert. Dort habe er mit Zetteln um sich geworfen, auf denen Gedichte in arabischer Schrift gestanden hätten. http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/vermischtes/aktuelles_berichte/Mann-klettert-auf-Bruecke-Bahnverkehr-in-Koeln-gestoert;art29854,3360646

- Der marokkanische Dichter Abderrafie El Jaouahiri, früherer Präsident des Verbands der marokkanischen Schriftsteller, erhielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten den vom Generalverband der arabischen Schriftsteller und Literaten vergebenen „Preis der Freiheiten“. Ausgezeichnet wird er auf Vorschlag des marokkanischen Verbandes für „seinen unaufhörlichen Kampf für die Freiheiten in der arabischen Welt“ in seinen Gedichten und Artikeln. medias24 https://www.medias24.com/map/map-24592-Le-poete-marocain-Abderrafie-El-Jaouahiri-recoit-le-Prix-des-libertes-aux-Emirats.html

Gestorben

- Am 1. Oktober František (Jorge) Listopad, tschechisch-portugiesischer Schriftsteller (95) https://www.publico.pt/2017/10/02/culturaipsilon/noticia/morreu-o-escritor-e-encenador-jorge-listopad-1787405

- Am 1. Oktober Pierluigi Cappello, italienischer Lyriker (50)

- Am 1. Oktober Philippe Rahmy, 52, Schweizer Schriftsteller (Schweizer Literaturpreis 2017)

- Am 30. September Hans Liebhardt, rumäniendeutscher Journalist und Schriftsteller (83)

1934 in Großpold geboren, absolvierte er das Gymnasium in Hermannstadt, die Pädagogische Mittelschule in Schäßburg und das Literaturinstitut „Mihai Eminescu“ in Bukarest. Seit 1951 war er Redakteur der Bukarester Tageszeitung „Neuer Weg“, seit 1993 „Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien“. Zwischen 1970 – 1980 war er stellvertretender Chefredakteur beim Rumänischen Fernsehen (TVR), verantwortlich für die Programme in deutscher Sprache.

Als Schriftsteller wurde er durch den Zyklus „Das wundersame Leben des Andreas Weißkircher“ (1983) bekannt, der auch Rumänisch erschienen ist. Er erhielt den Prosapreis des Rumänischen Schriftstellerverbandes 1971 und 1982, zuletzt die Eminescu-Medaille für seine deutsche Eminescu-Ausgabe (2000).

Er ist der Autor mehrerer Anthologien der rumäniendeutschen Literatur: „Worte und Wege“ 1970, „Worte unterm Regenbogen“ 1973, „So lacht man bei uns“ 1989, „Aufs Wort gebaut“ 2003. / Allgemeine Deutsche Zeitung http://www.adz.ro/artikel/artikel/unermuedlich-am-werk/

- Am 30. September Andrej W. Menschikow (Меньшиков, Андрей Викторович), sowjetischer und russischer Lyriker und Dramatiker (72)

- Am 28. September Waso Georgijewitsch Malijew (Малиев, Васо Георгиевич), ossetischer sowjetischer Schriftsteller (79)

- Am 25. September Nora Marks Dauenhauer, Tlingit-Autorin und Wissenschaftlerin aus Alaska (90)

Former Alaska writer laureate and influential Tlingit scholar Nora Keixwnéi Dauenhauer died Monday at the age of 90.

Dauenhauer, of the Haines-Yakutat Lukaaxádi (sockeye) clan, was a giant of Tlingit language scholarship and literature. (…)

“She really got people to examine the beauty of Tlingit,” Twitchell told the Empire on Monday. “She’s built the foundation (of Tlingit literature). Her and Richard. … She was an incredible poet. She was an incredible intellectual.” / Juneau Empire http://juneauempire.com/local/news/2017-09-25/native-scholar-writer-laureate-nora-dauenhauer-dies-90

https://de.wikipedia.org/wiki/Nora_Marks_Dauenhauer

https://de.wikipedia.org/wiki/Tlingit_(Sprache)

- Am 24. September Washington Benavidez, uruguayischer Schriftsteller (87)

- Am 24. September Kito Lorenc, deutsch-sorbischer Lyriker und Dramatiker 79 (siehe hier)

- Am 20. September Ene Mihkelson, estnische Schriftstellerin (72) https://de.wikipedia.org/wiki/Ene_Mihkelson

- Am 19. September Ivo Vodseďálek, tschechischer Lyriker und Künstler (86)

Ivo Vodseďálek (8. August 1931 in Prag – 19. September 2017), Dichter, Künstler und Ballonpilot.

Er war eine bedeutende Persönlichkeit des tschechischen künstlerischen, kulturellen und sozialen Underground. Samisdatveröffentlichungen mit Egon Bondy

- Am 19. September Sigurður Pálsson, isländischer Schriftsteller (69)

- Am 18. September Afzal Ahsan Randhawa, pakistanischer Schriftsteller (80)

- Am 15. September Wassili N. Protodjakonow (Протодьяконов, Василий Никитич), sowjetischer und russischer jakutischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer (83)

- Am 11. September Xohana Torres, spanische galizischsprachige Schriftstellerin (85)

- Am 11. September Anna A. Nal (Наль, Анна Анатольевна), sowjetische und russische Lyrikerin und Übersetzerin (74)

- Am 9. September Wladimir I. Katz (Кац, Владимир Израилевич), sowjetischer und ukrainischer Lyriker und Mathematiker (67)

- Am 9. September Michael Friedman, amerikanischer Komponist und Liedermacher (41)

- Am 5. September Ma Kwang-soo, südkoreanischer Schriftsteller (66)

- Am 3. September John Ashbery, amerikanischer Dichter (90) siehe hier

- Am 2. September Shirish Atre-Pai, indische Dichterin (87), führte das Haiku in die Marathidichtung ein.

Born in 1929, Ms. Pai was the daughter of noted writer-journalist ‘Acharya’ Pralhad Keshav Atre. She started writing ‘Haiku’ in 1975. She studied Japanese ‘Haiku’, its origin and nature and published five Marathi ‘Haiku’ books.

Ms. Pai also translated some Japanese ‘Haiku’ from English to Marathi. She also worked as a journalist in the Maratha newspaper and participated in the ‘Samyukta Maharashtra’ (United Maharashtra) movement.http://www.thehindu.com/books/books-authors/marathi-poet-activist-shirish-pai-passes-away/article19609880.ece

- Am 1. September Wassili Endip (Эндип, Василий), sowjetischer tschuwaschische Lyriker (80)

- Am 31. August der Filmregisseur und Schriftsteller Egon Günther (90)

(Filme: 1968: Abschied, 1970: Junge Frau von 1914, 1971: Der Dritte, 1973: Erziehung vor Verdun (nach Arnold Zweig), 1974: Die Schlüssel, 1975: Lotte in Weimar, 1976: Die Leiden des jungen Werthers, 1978: Ursula) - Am 30. August die britische Autorin und Esperantolyrikerin Marjorie Boulton (93)

- Am 28. August der polnische Lyriker Eligiusz Pieczyński

- Am 26. August der amerikanische Dramatiker und Lyriker Bernard Pomerance (76)

- Am 23. August Alexandre Mitzalis (82)

ZUGUTERLETZT

Lyrikkalender

Geburtstage von

Todestage von

Mehr im Immerwährenden L&Poe-Lyrikkalender (ganz oben im Menü)

[zurück]

[✺]

Neu im L&Poe-Bücherregal

Poetopie

Ein paar Lesetips zum Schluß

- Max Czollek übersetzt Adi Keissar Bahia

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!

Angelika Janz: Offener Brief

Sehr geehrter Herr Bundespräsident!

Ich schreibe Ihnen, während ich die Sendung von Anne Will zur Frage ostdeutschen AfD-Wahlüberhangs per Kopfhörer verfolge.

Dieser Brief soll kein „Jammerbrief“ werden, sondern Ihnen Analysen aus der betroffenen Region schildern – er richtet sich „eigentlich“ auch an JEDEN, der an der gegenwärtigen Stimmung in der BRD interessiert ist, der viele Details über eine ziemlich vergessene Region am Rande der Republik enthält, in der ich seit 25 Jahren lebe. So bitte ich Sie als ein Kenner sozio-kultureller Verhältnisse im Land, diesen Brief wirklich zu lesen.

Ich bin Ihnen für Ihre Rede zum Tag der Deutschen Einheit dankbar, weil Sie dem Begriff der „Heimat“ einen neuen Akzent im Hinblick auf die Zukunft nachfolgender Generationen hinzugefügt haben – gegen jene Mauern, von denen Sie gesprochen haben in unserem Land. So möchte ich Ihnen hier über eine Mauer zwischen der Realpolitik und Wirtschaft und dem ländlichen „Lebenswert-Raum“ berichten.

Den Menschen gerade im ländlichen Raum wird „die Heimat“ unter den einst geerdeten Füßen weggezogen, und das wohl schon seit Wendebeginn. Heimat wird hier im äußersten Nordosten als ein Wort gehandelt, das im Alltag nicht mehr verwendet werden darf, weil es bei den Verwendern umweglos Rechtstendenzen vermuten lässt.

Seit 25 Jahren lebe ich als westdeutsche Kulturpädagogin im Nordosten. Ich habe eine Reihe von „Heimat-Projekten“ mit den Kindern meiner KInderAkademie realisiert. Z.B. ein Fotoprojekt mit Kita-Kindern „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ – und die Fotos zeigten Blicke in die Gärten und Endlosen Energiepflanzenfelder, auf übervolle Aschenbecher an Straßenrändern, die Cameras richteten sich aus den Fenstern der „Platte“ oder auf gegenüberliegende leergezogene Häuserfronten. Ausgestellt in den Schaufenstern des Pasewalker „Woolworth“. Ich arbeite als Einzelkämpferin nach sozio-kulturellem Konzept in kreativer und gewaltpräventiver außerschulischer Bildungsarbeit in verschiedenen Werkstätten auf den Dörfern im Kreis Vorpommern-Greifswald. Meine Eltern waren lebenslang in der SPD – in einem sauberen westlichen Eigenheimdorf. Wenn auch nicht Parteigängerin – so fühle ich mich seit jeher linken Haltungen zum Menschsein verpflichtet. Vom Neigungsberuf Autorin und Bildende Künstlerin habe ich viele Kunst- und Hörspielwerkstätten, 28 Jugendclubs nach der Wende hier im Altkreis Uecker-Randow, heute Vorpommern- Greifswald, wieder aufgebaut, Festivals wie Nordischer Klang, Polnische Woche und Tanztendenzen und viele Ausstellungen im Land M-V organisiert. Diese Arbeit wurde mehrfach überregional, gewissermaßen „platonisch“ (ohne finanzielle Förderung) ausgezeichnet, u.a. mit dem Dt. lokalen Nachhaltigkeitspreis und als „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“ – die Urkunde war von der Deutschen Bank ausgelobt (was ich mittlerweile als zynisch empfinde) und von Ihrem Vorgänger Joachim Gauck unterschrieben. Mit den Menschen hier teile ich nun eine 25jährige gemeinsame – solidarische – Geschichte. Das Glück, unterscheiden zu können zwischen den demokratischen Lernerfahrungen im Westen und der Erfahrung des „Wachsenmüssens demokratischer Strukturen“ schenkt mir den Blick für die Mängel und auch Vorzüge dieser nordostdeutschen Region. Ihrem Vorvor-Gänger Johannes Rau habe ich auf seinen Wunsch hin in den ersten Jahren nach meiner Übersiedlung aus dem Ruhrgebiet in mehreren Briefen über diese Erfahrungen berichtet, die wohl noch in Ihrem Archiv sein werden. Oft auch bedrückende Berichte, auf die er stets „mutmachend“ antwortete.

Doch mehr als ein Mal stehe ich vor den Abgründen westlich getönter, ignoranter Arroganz und der sie begleitenden zunehmend bedrückenden Hilflosigkeit der Bevölkerug gerade hier im ländlichen Raum am Rand der Republik. Ich hätte Ihnen, als Kennerin der umgebenden Dörfer, in denen ich mit meiner KinderAkademie im ländlichen Raum seit 12 Jahren überwiegend ehrenamtlich arbeite, voraussagen können, in welchen Dörfern AfD und NPD gewählt wird. Keine Überzeugungskreuze wurden da gesetzt. Diese Kreuze sind Synonyme für einen Satz wie „Da es jetzt noch schlimmer als früher ist, ist es sowieso egal, aber das Vertrauen ist schon lange verspielt.“

Denn: Der oft extreme Mangel an Empathie, an Zeichen von Zugehörigkeit/ Solidarität und Verständnis der Regierenden mit den Leuten hier auf dem Land ist nicht zu übersehen! Die Sehnsuchtsalternative „Landleben“ gibt es hier „nimmer“. Wie kann man hier weiter leben, wenn tagtäglich die Landmaschienen einige hundert Male durchs Dorf donnern, wo das Trinkwasser einige bedenkliche Grenzwerte aufweist, das Glyphosat ungehindert in die Gärten gespritzt wird, die sich an den Rändern der Felder befinden, wenn die letzten Natur- und Lebenswert-Räume mit monströsen Windenergieparks (mit 230 m hohen Mühlen) verstört und schließlich vernichtet werden ohne, dass die Betroffenen Einfluss nehmen, die Betreiber aber durchaus mit Vernichtung von Greifvogelhorsten Tatsachen schaffen können, wenn die Gülle und Gärreste aus Europas größten offenen Depots zum Himmel stinken ebenso wie die in den abgeholzten Waldgebieten einbetonierten Biogasanlagen wie Pilze in den Himmel schießen und Schlafen bei offenem Fenster ein Traum bleibt, ja, wenn Sie in der Dämmerung zu Erntezeiten der Energiepflanzen von nahen ohrenbetäubenden Schüssen aufgeschreckt werden, weil 10 Meter weiter mit den sich lichtenden Feldern durch Erntewagen das Wild in die Enge getrieben und in Massen von alljährlich herbei gereisten Westjägern – hier aus Vechta und Aachen – abgeschossen und in den Westen zum Verkauf fort transportiert wird. Ich erlebte es – erst gestern bei einer Geburtstagsfeier – vom Wohnzimmer meiner Nachbarn aus! Lebt man noch gern auf dem Lande, wenn wie in diesem Sommer einige Tage hintereinander Transall-Maschinen im Tiefflug – einen beim ersten Mal existenzialen Schock auslösend – über die Wälder, Häuser und Gärten jagen, ein Versuchsprojekt zwecks Vergrämung der Greifvögel für die geplante Installierung der großen Windparks, ging das Gerücht, nachdem die Flugaufsichtsbehörde dazu keine Angaben machen konnte.