Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

An van Hoddis

Robert Jentzsch

(* 4. November 1890 in Königsberg; † 21. März 1918 in der Schlacht von Cambrai)

An Jacob van Hoddis

Wir lügen Spiel von wortgeblümtem Fühlen.

Und Liebe. Mit kaum wahrgenommnem Beben.

Und wenn die Abendgärten sich beleben,

Wandern wir auch, ein zärtlich Paar, im Kühlen.

Wenn wir zu den verborgnen Lieblings-Plätzen,

Moosbänken, tief im Walde, heimlich wandern,

So glauben wir – wie stolz auf solche Schätze –

Zwar kaum uns selbst, doch beinah schon dem andern.

Wenn sich bei Tisch Hand oder Kniee treffen.

Werden wir rot, wie wirklich im Verlieben.

Doch keines merkt, daß wir einander äffen,

Daß diese zwei sich nur im Schauspiel üben.

Denn wohl ist uns doch einzig im Café,

Wenn wir bei Vermouth, Mocca und den frischen

Pariser Waffeln in der Ecke sitzend,

Die Schweinchen-Verse des van Hoddis lesen.

Aus: Robert Jentzsch. Versensporn 29. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2017, S. 14

Hölderlin 250

Heute vor 250 Jahren wurde Friedrich Hölderlin in Lauffen am Neckar geboren. Hier der konstituierte erste Entwurf und die letzte handschriftliche Fassung der Ode „Der Nekar“ nach der Kritischen Textausgabe von Sattler.

Der Nekar. Wohl manches Land der lebenden Erde möcht’ Ich sehn, und öfters über die Berg’ enteilt Das Herz mir, und die Wünsche wandern Über das Meer, zu den Ufern, die mir Von andern, so ich kenne, die liebsten sind. Doch lieb ist in der Ferne kein anders mir, Wie jenes, wo das trauernde Land der Griechen. Ach! einmal dort an Suniums Küste möcht’ Ich landen, deine Säulen Olympion! Erfragen, dort, noch eh der Nordsturm Hin in den Schutt der Athenertempel Und ihrer Götterbilder auch dich begräbt, Denn lang schon einsam stehst du, o Stolz der Welt, Die nicht mehr ist – und o ihr schönen Inseln Ioniens, wo die Lüfte Vom Meere kühl an warme Gestade wehn, Wenn unter kräftger Sonne die Traube reift, Ach! wo ein goldner Herbst dem armen Volk in Gesänge die Seufzer wandelt blinkend aus grüner Nacht Wenn sein Granatbaum Zu euch ihr Inseln, wanderte wohl noch einst Der heimathlose Sänger denn ach! er muß Sein Vaterland

Aus diesem alkäischen Odenentwurf, laut Sattler vermutlich Ende Juni 1799 wohl als Doppelode auf die zwei Flüsse Neckar (wo er geboren wurde) und Main (wo er seine Geliebte Susette Gontard fand und verlor) geplant, entsteht die zehnstrophige Ode „Der Main“, die im „Brittischen Damenkalender 1800“ gedruckt wird. Für einen Abdruck in „Aglaia 1801“ faßt Hölderlin das Gedicht neu, nun wieder unter der Überschrift „Der Nekar“ in neun Strophen. Ich gebe hier nicht die Druckfassung, sondern eine spätere Abschrift mit einigen Abweichungen in Schreibweise und Zeichensetzung.

Der Nekar. In deinen Thälern wachte mein Herz mir auf Zum Leben, deine Wellen umspielten mich, Und all der holden Hügel, die dich Wanderer! kennen, ist keiner fremd mir. Auf ihren Gipfeln löste des Himmels Luft Mir oft der Knechtschaft Schmerzen; und aus dem Thal, Wie Leben aus dem Freudebecher, Glänzte die bläuliche Silberwelle. Der Berge Quellen eilten hinab zu dir, Mit ihnen auch mein Herz und du nahmst uns mit, Zum stillerhabnen Rhein, zu seinen Städten hinunter und lustgen Inseln. Noch dünkt die Welt mir schön, und das Aug entflieht, Verlangend nach den Reizen der Erde mir, Zum goldenen Pactol, zu Smirnas Ufer, zu Ilions Wald. Auch möcht ich Bei Sunium oft landen, den stummen Pfad Nach deinen Säulen fragen, Olympion! Noch eh der Sturmwind und das Alter Hin in den Schutt der Athenertempel Und ihrer Gottesbilder auch dich begräbt, Denn lang schon einsam stehst du, o Stolz der Welt, Die nicht mehr ist. Und o ihr schönen Inseln Ioniens! wo die Meerluft Die heißen Ufer kühlt und den Lorbeerwald Durchsäuselt, wenn die Sonne den Weinstok wärmt, Ach! wo ein goldner Herbst dem armen Volk in Gesänge die Seufzer wandelt, Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus grüner Nacht Die Pomeranze blinkt, und der Mastyxbaum Von Harze träuft und Pauk und Cymbel Zum labyrintischen Tanze klingen. Zu euch, ihr Inseln! bringt mich vieleicht, zu euch Mein Schuzgott einst; doch weicht mir aus treuem Sinn Auch da mein Nekar nicht mit seinen Lieblichen Wiesen und Uferweiden.

Aus: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. Kritische Textausgabe. Hrsg. von D.E. Sattler. Band 4. Darmstadt: Luchterhand, 1985, S. 188-196

Expressionismus

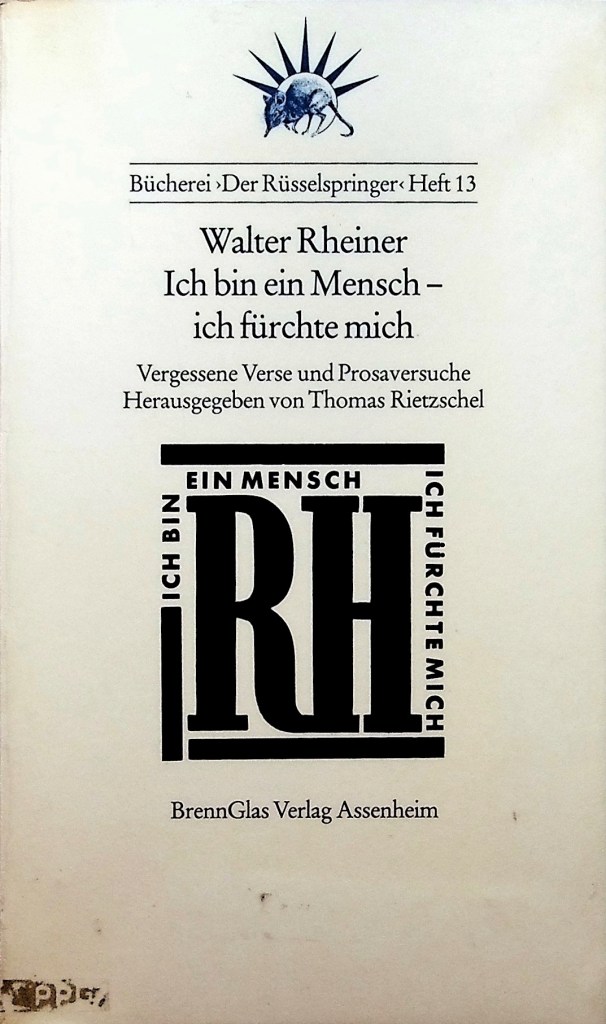

Walter Rheiner

(* 18. März 1895 in Köln; † 12. Juni 1925 in Berlin-Charlottenburg)

Expressionismus

Zerhau das Wort, die Form, den Ton. Begriff!

Ob allen Trümmern wogend, Ätherschiff.

Stürz nieder in die Schlucht! Zerbrich den Bau.

Schlepp Brocken an, kristallisch und genau.

Zerspreng den Unsinn! Hau den Knoten durch!

Aus Fetzen bilde trunken Menschen-Burg!

Bedenke nicht das Was und nicht das Wie.

Der Kosmos weiß nicht seine Harmonie.

O Menschgewimmel, Fetzen Fleisch und Blut,

Schutt-Stadt und Pflanz-Gerüst und Lava-Glut!

O Tier-Maschine! Seele breiter Fluß!

Aus Blitzen alle Nahrung kommen muß.

Pan-Teufel-Gott und Dämon-Engel-Tod.

In tieferen Fernen rauschest du, Idiot!

Aus Erde, Wasser, Luft und Feuer spie

dich Menschen übermenschlich Symphonie.

Ja –: Flamme, Geist und Mord und ewiges Licht,

entsteht dein Bild, dein Lied, dein Bau, – Gedicht!

Aus: Walter Rheiner, Ich bin ein Mensch – ich fürchte mich. Vergessene Verse und Prosaversuche. Herausgegeben von Thomas Rietzschel. BrennGlas Verlag Assenheim, 1986, S. 50f

Nichts

Walter Rheiner

(* 18. März 1895 in Köln; † 12. Juni 1925 in Berlin-Charlottenburg)

Nichts

Wenn der Wald vergeht, wenn Sterne entstehen,

wenn ich in Schlaf falle aus bösem Wachsein,

aus verzweifeltem Tag, aus der ewigen Nacht,

die mich zerrt, die mich liebt, die mich beißt und vergiftet,

– in den großen Schlaf, da die Sterne erstehen, –

in die Mutter zurück, in das große Herz: –

dann schreitet mein Engel aus mir hinaus; er schreit

aus mir, aus dem Mutterschoß, da ich bin.

Und er geht und beginnt mit magischen Händen

mein mystisches Werk, tiefe Zauberei …

Und er baut die Welt, ihm entblühen die Wasser;

– er weiß den Gott, und er ist die Tat. –

Doch ich schlafe tief. Ich bin schwer gefangen.

Eisen umdröhnen mich; Mauern hallen.

Ich bin toter Staub, und ein schnöder Wind

zerbläst mich – hui! – Ich bin nichts und nicht!

Ich bin Sehnsucht, Schmerz, der Sterne blödes Kind,

– eine Ahnung nur, ein Traum, ein Gedicht …

Aus: WALTER RHEINER: KOKAIN. Lyrik Prosa Briefe. Mit Illustrationen von Conrad Felixmüller. Herausgegeben von Thomas Rietzschel. Leipzig: Reclam, 1985, S. 159

Spät

Ferdinand Hardekopf

(* 15. Dezember 1876 in Varel; † 26. März 1954 in Zürich)

Spät

Der Mittag ist so karg erhellt.

Ein schwarzer See sinkt in sein Grab.

Dies ist das letzte Licht der Welt,

Das bleichste Glimmen, das es gab.

Aus Sümpfen schwankt Gestrüpp und Baum,

Die Birken-Nerven ästeln weh.

Die Zeit erblaßt, es krankt der Raum.

Es gilbt das Schilf im toten See.

Die Luft strömt grau ins Mündungs-All.

Der Rabe schreit. Der Wald schläft ein.

Mich trennt ein rascher Tränenfall

Vom Ende und der Flammenpein.

Aus: Almanach der Vergessenen. Hrsg. Klaus Schöffling u. Hans J. Schütz. München: Beck, 1985, S. 18.

Kalt

Martin Gumpert

(* 13. November 1897 in Berlin; † 18. April 1955 in New York)

Kalt

Im Mondwasser schwimmen

Auf bleicher Schneefläche

Die Höhlen erregen

Den Glanz aufküssen —

Schärfe wälzt sich

Zwischen die Lippen

Schwarz des Himmels

Kahle Zeugung

Loht das Licht

Der eisigen Städte.

Zwischen Händen

Irrer Führung

In die nackten

Wälder laufen

Wo die Stämme

Sich anheulen

Hingeworfen

Gellend Schlag

Fluchen vergangenem

Rufen kommenden Tag!

Aus: DIE DICHTUNG. HERAUSGEGEBEN DURCH WOLF PRZYGODE. ERSTE FOLGE / ERSTES BUCH

ROLAND-VERLAG / MÜNCHEN 1918, S. 71

Ausbruch der Entschlüsse

Leo Hermann

(Lebensdaten unbekannt)

Peter Altenbergs Vermächtnis

Fackeln lodern in den Finsternissen

aller Nächte, die bis heute währten.

Lodern, leuchten zwischen Hindernissen,

zeigen Wege uns zu neuen Fährten.

In den Tempeln aller Jugend klingen

neue Sänge, deren Wahrheit blendet:

Lebenskraft und trotziges Umsingen

wahrsten Glaubens, der im Ursprung endet.

Kampf um Ziel, wo altersschwache Zeichen

über Sümpfen rauchten: Kompromisse …

Vorwärts drängt zur Tat und zum Erreichen

uns dein Wort im Ausbruch der Entschlüsse.

Erstdruck 1919

Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 19

Wenn die Post

Ilse Aichinger

(* 1. November 1921 in Wien; † 11. November 2016 ebenda)

Briefwechsel

Wenn die Post nachts käme

und der Mond

schöbe die Kränkungen

unter die Tür:

Sie erschienen wie Engel

in ihren weißen Gewändern

und stünden still im Flur.

Aus: Ilse Aichinger: Verschenkter Rat. Gedichte. Frankfurt/Main: S. Fischer, 1991, S. 22

Berlin

Oskar Loerke

(* 13. März 1884 in Jungen bei Schwetz (heute Wiąg) in Westpreußen; † 24. Februar 1941 in Berlin)

Der dunkle und der lichte Gott

Berlin zermahlt die Nacht mit Lärm und reckt sich

Wie zähnebleckend, wirft das ungestüme

Geleuchte blakend meilenhoch, schwillt, streckt sich

Im Ruß zu rotem Götterungetüme.

Und diesem Gott im Rachen sitzt ein andrer,

Stolz, golden ganz, nicht wie ein Untertane.

Du, alter Lichtgott, kamst, ein weiter Wandrer,

Aus Ost, vom stillen, großen Ozeane.

Das Völkerkundehaus, nachtstill im Treiben,

Voll Tand von allen Erd- und Wasserkanten,

Beherbergt hinter großen Vorraumscheiben

Dich goldenen, gelassenen Giganten.

Bist du nun wirklich Licht in deinem Wesen,

So quill durch unsres Gottes dunkle Meilen:

Und bist du Gott, Asiat, so kannst du lesen,

Was unsrer schreibt auf ebnen Asphaltzeilen.

Denn unsrer lebt in großen Schriftfiguren,

Die wild gezirkelt durch die Straßen pflügen,

Er schreibt und schreibt: mit Künstlern, Fürsten, Huren,

Mit Wiegen, Särgen, Karren, Autos, Zügen.

Lichtgott, du schweigst. Du läßt dein Gold umfloren

Von halben Schatten, träumst als wie im Hafen.

Betäubt sind deine großen blanken Ohren,

Und deine Beine schwer und eingeschlafen.

Dich anzuschauen kommt nur müdes Leben:

Zu deines Käfigs großen Scheiben trotten

Die ärmsten und die kränksten Dirnen, kleben

Vorm Leib dir gleich verschlafnen großen Motten:

Vom Mahlen steinerner Musik durchdrungen

Wie von Europas hartem Ohrenklingen:

Kaum regt ein Atmen noch die matten Lungen,

Die großen Ohrringe erbeben, schwingen …

Lichtgott, steh auf! Gib deine Hand den Blassen

Und führ sie aus verlärmten Häusernetzen,

Geh führend durch des Nachtgotts schwarze Massen

Und alles folgt von Straßen und von Plätzen.

Sprich doch: Ihr habt geschrieben und gelesen

Genug für heut an seinem dunklen Plane.

Nun kommt ins Licht und träumt mit allen Wesen

Von meinem großen stillen Ozeane.

Aus dem Gedichtband Wanderschaft (1911). In: Oskar Loerke, Die Gedichte. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1984, S. 28f

Drei Mondgedichte

Kälter als der Schnee

scheint der bleiche Wintermond

auf mein weißes Haar –

Der Dichter, Jôsô (1661-1704), starb mit 43 Jahren. (S. 334)

„Der bleiche Wintermond ist Symbol des Krieges, des Wahnsinns und des Todes.“ (S. 319)

Ohne einen Freund,

auf der Heide ausgesetzt,

scheint der Wintermond!

Roseki (1870-1918) (S. 336)

Bitterkalter Tag –

War’ doch der August schon da!

Mond im Föhrenbaum.

Issa (1763-1852)

(Der Augustmond gilt als der schönste.) (S. 355)

Alle Deutsch von Gerolf Coudenhove aus: Japanische Jahreszeiten. Tanka und Haiku aus dreizehn Jahrhunderten. Aus dem Japanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Gerolf Coudenhove. Mit Tuschzeichnungen japanischer Künstler. Zürich: Manesse, 2015 (zuerst 1963)

Ernst Wilhelm Lotz

Ernst Wilhelm Lotz

(* 6. Februar 1890 Culm an der Weichsel, Westpreußen; † 26. September 1914 bei Bouconville, Frankreich)

Neu in der Reihe Versensporn:

Ernst Wilhelm Lotz. Versensporn 39. Edition POESIE SCHMECKT GUT, Jena 2020. 32 S., 4€

An Jean-Arthur Rimbaud

Wir torkeln durch Städte, die lodernde Sommer verglasen,

Gerötete Türme flöten irrsinnigen Pfiff.

Die Mauern umbranden uns in zerwirbelten Straßen:

Wir liegen versunken in Rimbauds trunkenem Schiff.

Jahrmärkte hören wir uns umtönen mit Töpfen und Vasen,

Ein Regenbogen umzieht ihren milchigen Schliff,

Aber die Karusselle spülen uns hoch nach besonnten Oasen

Und ziehen uns kühl durch Buchten, umschattet vom Riff.

Wir lagern um Brunnen, die in der Sonne verschweben.

Und lallen Träume von Durst in den Wüstensand,

Damit wir die ledernen Lippen verkleben,

Die meckern im trommelnden Mittagsbrand. –

Und als einzige Tröstungen, die schön wie Fließendes unsre Stirnen beleben.

Wird manchmal der Dichter des „Bâteau ivre“ genannt.

(S. 30) Erstdruck in hortulus, Jg. 9, 1959, H. 4

Vogel Frühling

Uwe Greßmann

(* 1. Mai 1933 in Berlin; † 30. Oktober 1969 in Berlin)

Die Sage vom Vogel Frühling

Wer Dichter sein will, heißt es in dem Dorf der Eichen,

Der trinke aus dem Brunnen der Träume Wein,

Und schau! Wie Arnim und Brentano an dem Pumpenschwengel hängen

Und in des Strahles Wunderhorn blasen.

Und viele kommen und halten beider Hände Schalen darunter;

Denn wer Dichter sein will, heißt es in dem Dorf der Eichen:

Der trinke aus dem Brunnen der Träume Weine.

Oh, ihr Kinder Erdes! horchet: nur wenige suchte der Vater der Künstler,

Der Vogel Frühling, aus den Leuten und ernannte sie zu Dichtern;

Jedem gab er als Rucksack der Flügel Paar,

Damit sich die Geister, Bienen, Hornissen… erhöben und summten

In den Lüften blau und schwärmerisch die Weise:

Oh, ihr Kinder Erdes, horchet!

Also entstanden dort die Sagen und gingen in die Literaturgeschichte ein,

Das große Familienalbum, dergleichen die Völker da

Im Wohnzimmer aufbewahrten,

Auch noch in späteren Jahren ihrer Eltern zu denken.

Die lustigen Bienen summten seitdem im Haar der Liebsten

Der Linden und Lüfte und Wiesen … aus Fleisch,

Zu naschen aus dem Sektglas der Blüten und perlenden Blätter des Walds

Und verewigten, wie Volksmund meint, den Vogel Frühling.

Oh, die lustigen Bienen!

Aber die Söhne der Dichter, davon auch manche Ferkel und Anton heißen mögen,

Oh, sie grunzen; doch die Mäuler der Sagen verstummen,

Wenn die Menschen im Stall arbeiten und älter werden

Und sich dem Kumm nähern, das Vieh zu füttern,

Sie, die alles schon gefressen haben.

Und manche der Modern(d)en zogen einen Kittel an, die Künstlerlaboranten

Und suchten in Latrinen und Müllhaufen, Versuchsstationen später Kunst,

Den einstigen Glanz des Wortes; auf Emaille der Pfützen auch:

Mülleimer steht da. Und doch! Was bleibt den Spätlingen übrig,

Da ihr aschener Mund des Volkes Lied nicht mehr singen kann,

Als den Abschiedsgesang, der ganz zerfetzt wie Papier von Müllkutschern ist.

Mit den Händen der Schaufel zusammenzufegen und aufzuladen

Das Experiment der Kunstlaboranten.

Aber die Leute lachen: Lieder wie Goethe singt ihr nicht mehr.

Ihr seid ja zu prosaisch wie der Artikel einer Zeitung oder eines Geschäftes geworden;

Da passen euch keine Reime mehr, die viel zu altmodischen Anzüge.

Und wer von der Prosa bedient ist, der höflichen und nüchternen Verkäuferin,

Und dennoch meint, daß sich das reimt,

Dem lachen die Leute ins Gesicht: „Geh, sei stille!

Wie Goethe singst du ja doch nicht mehr.“

Oh, ihr uralten Dichter! Unterdrücker unserer Worte seid ihr.

Die wir hätten singen mögen, heißt es auch auf Massenkundgebungen

Arbeitsloser Künstler. Oh, wären wir früher geboren.

So aber bleibt uns nur noch, die Transparente der Zeit zu tragen,

Die Volksmund noch persönlich gekannt hat. Unsere Demonstrationen sind das:

Vor Arbeitsämtern, Poststellen der Verlage, häufen wir uns

Und gehen wie Briefe wegen des Eingangsdatums zum Stempeln.

Und welcher Lektor nimmt uns da noch ab,

Wenn wir es so schwerverständlich, das soziale Elend der Kunst, sagen müssen,

Euch nicht zu wiederholen.

Und sieht mancher zum Dorf der Eichen zurück,

Der einstigen Heimat der Dichter, die er verlassen hat,

Sucht er nach dem Brunnen Brentanos

Des Strahles und der Pumpe Wunderhorn. Im Museum des Rundfunks

Noch ist das Lied zu hören gewesen, äußert des Dorfkrugs Radio.

Aus: Uwe Greßmann, Der Vogel Frühling. Gedichte. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1966 (2. 1967), S. 65-68

Selbstzersetzung

Frank Wedekind

(* 24. Juli 1864 in Hannover; † 9. März 1918 in München)

Selbstzersetzung

Hochheil’ge Gebete, die fromm ich gelernt,

Ich stellte sie frech an den Pranger;

Mein kindlicher Himmel, so herrlich besternt,

Ward wüsten Gelagen zum Anger.

Ich schalt meinen Gott einen schläfrigen Wicht;

Ich schlug ihm begeistert den Stempel

Heillosen Betrugs ins vergrämte Gesicht

Und wies ihn hinaus aus dem Tempel.

Da stand ich allein im erleuchteten Haus

Und ließ mir die Seele zerwühlen

Von grausiger Wonne, von wonnigem Graus:

Als Tier und als Gott mich zu fühlen.

Auch hab ich, den mördrischen Kampf in der Brust,

Am Altar gelehnt, übernachtet,

Und hab mir, dem Gotte, zu Kurzweil und Lust,

Mich selber zum Opfer geschlachtet.

Wach ich oder bin ich tot?

Emmy Hennings

(* 17. Januar 1885 in Flensburg; † 10. August 1948 in Sorengo bei Lugano)

Aether

An die Scheiben schlägt der Regen,

Eine Blume leuchtet rot,

Kühle Luft weht mir entgegen,

Wach ich oder bin ich tot?

Eine Welt liegt weit, ganz weit;

Eine Uhr schlägt langsam vier,

Und ich weiss von keiner Zeit,

In die Arme fall ich dir.

Aus: Die Aktion 33, 14. August 1912, Sp. 1042

Ich bin der Wald

Johannes R. Becher

DER WALD

Ich bin der Wald voll Dunkelheit und Nässe.

Ich bin der Wald, den du sollst nicht besuchen,

Der Kerker, daraus braust die wilde Messe,

Mit der ich Gott, das Scheusal alt, verfluche.

Ich bin der Wald, der muffige Kasten groß.

Zieht ein in mich mit Schmerzgeschrei, Verlorene!

Ich bette euere Schädel weich in faules Moos,

Versinkt in mir, in Schlamm und Teich, Verlorene!

Ich bin der Wald, wie Sarg schwarz rings umhangen,

Mit Blätterbäumen lang und komisch ausgerenkt.

In meiner Finsternis war Gott zugrund gegangen . . .

Ich nasser Docht, der niemals Feuer fängt.

Horcht, wie es aus schimmlichten Sümpfen raunt

Und trommelt grinsend mit der Scherben Klapper!

Versteckt in jauchichtem Moore frech posaunt

Ein Käfer flach mit Gabelhorn auf schwarzer Kappe.

Nehmt euch in Acht vor mir, heimtückisch-kalt!

Der Boden brüchig öffnet sich, es spinnt

Euch ein mein Astwerk dicht, es knallt

Gewitter auf in berstendem Labyrinth.

Doch du bist Ebene . . . Voll Sang, mit flatternder Mähne,

Von sanftem Luftzug glatt zurückgekämmt.

Gekniet vor mich, von stechender Hagel Tränen

Aus klobiger Wolken Schaff grau überschwemmt.

Ich bin der Wald, der einmal lächelt nur,

Wenn du ihn fern mit warmem Wind bestreichst.

Weicher umschlinget dürren Hals die Schnur.

Böses Getier sich in die Höhlen schleicht.

Die Toten singen, Vögel aufgewacht,

Von farbenen Strahlen blendend illuminiert.

Heulender Hund verreckt die böse Nacht.

Duftender Saft aus Wundenlöchern schwiert.

Du bist die Ebene . . . Hoch schwanket die Zitrone

Verfallenden Mondes über deinem Scheitel grad.

Du schläferst ein mich Strolch mit schwerem Mohne,

Du, die im Traum ihm, blonder Engel, nahst.

Ich bin der Wald . . . Goldbäche mir entsprungen,

Sie rascheln durch Schlinggräser mit Geflüster.

Wie Schlangen sanft mit langen Nadelzungen.

Es raset über mir der Sterne Lüster.

Ich bin der Wald . . . Aufprasseln euere Länder

In meines letzten Brandes blutigem Höllenschein.

Es knicken um der eisigen Berge Bänder,

Gell springt der Meere flüssiges Gestein.

Ich bin der Wald, der fährt durch abendliche Welt, gelöst

Vom Grund, verbreitend euch betäubenden Geruch,

Bis meine Flamme grell den Horizont durchstößt,

Der löscht, der deckt mich zu mit rosenem Tuch.

Es ward der Blumen Wiese Gewölbe meines Grabes.

Aus meiner Trümmer Hallen sprießen empor der bunten Sträuße viel.

Da jene Ebene sank zu mir hinab,

Wie klingen wir schön, harmonisch Orgelspiel.

Ich bin der Wald . . . Ich dringe leis durch euere Schlafe,

Da Lästerung und Raub und Mord ward abgebüßt,

Ich nicht Verhängnis mehr und schneidende Strafe.

Mein Dunkel euere brennenden Augen schließt.

Aus: Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung. Rowohlt 1920, S. 108-110

Neueste Kommentare