Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Hüte dich, bleib‘ wach und munter!

Joseph von Eichendorff

(* 10. März 1788 auf Schloss Lubowitz bei Ratibor, Oberschlesien; † 26. November 1857 in Neisse, Oberschlesien)

Zwielicht Dämmrung will die Flügel spreiten, Schaurig rühren sich die Bäume, Wolken zieh’n wie schwere Träume – Was will dieses Grau'n bedeuten? Hast ein Reh du, lieb vor andern, Laß es nicht alleine grasen, Jäger zieh'n im Wald' und blasen, Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund hienieden, Trau' ihm nicht zu dieser Stunde, Freundlich wohl mit Aug' und Munde, Sinnt er Krieg im tück'schen Frieden. Was heut müde gehet unter, Hebt sich morgen neugeboren, Manches bleibt in Nacht verloren – Hüte dich, bleib' wach und munter!

Aus: Eichendorff, Novellen und Gedichte. Ausgewählt und eingeleitet von Hermann Hesse. Frankfurt/Main: Insel, 1984, S. 247

Haltet die Formen rein, sagt der Zeitungskritiker

Thomas Brasch

(* 19. Februar 1945 in Westow, North Yorkshire; † 3. November 2001 in Berlin)

CHLEBNIKOW 1

Neben den Werkhallen stehen die Drehbänke auf dem Schrottplatz. Am Fenster die Losung: Automaten treten zur Arbeit an. Aber eine Schreibmaschine bleibt eine Schreibmaschine, sagt der Dichter R. Mit Maschine oder Federkiel nur: Literatur bleibt Literatur. Haltet die Formen rein, sagt der Zeitungskritiker F. auf der Schaukel, ein Gedicht ist ein Gedicht ist keine Erzählung ist kein Theaterstück. In den Werkhallen laufen die Bänder: Lucie fräst, Artur dreht, Kollendt bohrt: Montage. Was ist über den Mann dort zu sagen. Der Wind geht ihm schon auf die Knochen (das Ende der Kälte wird seit 40 Jahren verkündet), aber er wahrt Haltung: Auch nackt bin ich kein anderer Mann. Der alte Mantel ist hin, ein neuer nicht zu haben. Eine neue Haltung ist nicht zu haben, also bleiben wir bei der alten, wahren die Form (ein Gedicht ist ein Gedicht) und der Wind geht bis auf die Knochen. Die klappern wie die alten Reime.

Aus: Thomas Brasch, „Die nennen das Schrei“. Gesammelte Gedichte. Hrsg. Martina Hanf und Kristin Schulz. Berlin: Suhrkamp, 2013, S. 80

„Und Mordlust jauchzt zum Himmel überall“

Ein Kriegslied des chinesischen Dichters Li Bai (Li-Tai-Po) (701-762)

DER NORDFELDZUG

Im sand'gen Nordland lagert Feindesmacht,

Die Silbersterne kreisen, hell entfacht.

Wie Schreckensblitze trifft Eilkunde ein,

Am Tag selbst lodert Feuerzeichenschein.

Der Bambustiger soll die Grenze retten,

Kriegswagen fahren aus in langen Ketten.

Nicht auf der Matte ruht der Feldherr mehr,

Wallenden Herzens faßt er seine Wehr.

Des Führers Wagen rollt im Kriegerhauf,

Stolz von dem Schlachtfeld wehn die Banner auf.

Die Wüste Gobi dröhnt vom Waffenschall,

Und Mordlust jauchzt zum Himmel überall.

Ein Flügel hält am Scharlachberge Lauer,

Ein andrer sperrt die rote Große Mauer.

Der Winter kommt, Sandstürme brausen jetzt,

Fahnen und Banner flattern schlaff, zerfetzt.

Trüb schallt im Mondlicht Hornruf übern See,

Am Kleid der Krieger hängt der Reif wie Schnee.

Fürst Lou-lans Haupt doch ist dem Schwert verfallen,

Dem Pfeile seine trefflichsten Vasallen.

Und andre der Barbarenchane wieder

Fliehen in Angst und stürzen flüchtend nieder.

Dem Kaiser meldet man das Siegesglück,

Und singend geht es nach Hien-jang zurück.

Deutsch von Otto Hauser, aus: Li-Tai-Po. Gedichte aus dem Chinesischen. Berlin: Duncker, 1911, S. 24

Ach, Natur!

Juan Ramón Jiménez

(* 24. Dezember 1881 in Moguer, Andalusien; † 29. Mai 1958 in San Juan, Puerto Rico)

ACH, NATUR, wer doch aufheben könnte deinen großen nackten Leib, wie die Steine, die wir als Kinder aufhoben, und darunter fände dein Geheimnis, klein und unendlich!

Aus dem Spanischen von Fritz Vogelgsang, aus: Juán Ramón Jiménez: Stein und Himmel. Piedra y cielo. Gedichte. Spanisch und Deutsch. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 44f.

¡QUIÉN, quién, naturaleza, levantando tu gran cuerpo desnudo, como las piedras, cuando niños, se encontrara debajo tu secreto pequeño e infinito!

draußen die ringelblumen

Theo Breuer

Sei gefühllos!

Johann Wolfgang Goethe ∙ Dritte Ode

draußen die ringelblumen

drinnen das brausausen das schwindeln

geneigte geschöpfe ∙ gleichmütig ∙ gelassen — nicht

schwer, langweilig ist mir mein zeit

und neuerlich fieses schwindsaubrauseln

ist das die hälfte ich lebe taumle — schwe — — —

baumle

ich träuschäume ∙ bäume

mich auf ∙ denke wörter wie wunderbar

(c. fallenstein aus wien) —

draußen die ringelblumen

im nebel das gras das gras

und die tropfen die

tropfen

Aus: Das fröhliche Wohnzimmer. Zeitschrift für unbrauchbare Texte und Bilder (Wien) 45 / 2012

Mitten in einem Vers

Rainer Malkowski

(* 26. Dezember 1939 in Berlin-Tempelhof; † 1. September 2003 in Brannenburg)

Mitten in einen Vers Mitten in einen Vers über die Vergeblichkeit menschlicher Beziehungen klingelt das Telefon. Sollen wir kommen? fragen die Freunde. Ja‚ rufe ich erleichtert, ja! Und der Vers bleibt auf dem Schreibtisch liegen, wo er eine Weile verstaubt.

Aus: Lyrik für Leser. Deutsche Gedichte der siebziger Jahre. Stuttgart: Reclam, 1986, S. 59

Da haben wir also doch wieder einen Fehler gemacht

Vergangenes Jahr starb Friedrich Christian Delius im Alter von 79 Jahren. Heute wäre sein 80. Geburtstag. Dazu ein Gedicht aus den 60er Jahren vorigen Jahrhunderts.

Friedrich Christian Delius

(* 13. Februar 1943 in Rom; † 30. Mai 2022 in Berlin)

Armes Schwein Um zwei Uhr nachts stürmten wir das Haus des namhaften Kritikers. Der saß noch bei der Arbeit, sprang sofort erleichtert auf und nahm die Arme hoch. Sah zu, zufrieden spielte er Entrüstung, als wir seine Bücher in die Wäschekörbe packten, faßte aber nicht mit an. Wir dachten an seinen bekannten Enthusiasmus für >La Chinoise<‚ ließen ihm also Majakowskij und Brecht. Schon holte er Wein aus dem Keller. Als wir die Schallplatten wegnahmen, sagte er bloß, er wolle von Beethoven sowieso nichts mehr wissen, bestand aber plötzlich auf Albert Ayler. Wir stimmten ab, ja der sollte ihm bleiben. Wir tanzten mit seiner Frau. Sie lud uns in die Küche, manierlich aßen wir die Delikatessen auf. Er wollte uns dann mit Whisky halten. Es wurde hell, wir schleppten das Zeug endlich raus, da bot er uns das Du an. Das, fanden wir, ging zu weit. Da haben wir also doch wieder einen Fehler gemacht.

Aus: Deutsche Gedichte der sechziger Jahre. Gesammelt und eingeleitet von Heinz Piontek. Stuttgart: Reclam, 1984, S. 228

Kussgedicht

Franz Grillparzer

(* 15. Januar 1791 in Wien; † 21. Januar 1872 ebenda)

KUSS Auf die Hände küßt die Achtung Freundschaft auf die offne Stirn‚ Auf die Wange Wohlgefallen, Selge Liebe auf den Mund; Aufs geschloßne Aug die Sehnsucht In die hohle Hand Verlangen, Arm und Nacken die Begierde; Übrall sonst hin Raserei!

Aus: Deutsche Liebesdichtung aus acht Jahrhunderten. Hrsg. Friedhelm Kemp. Zürich: Manesse, 2002, S. 553

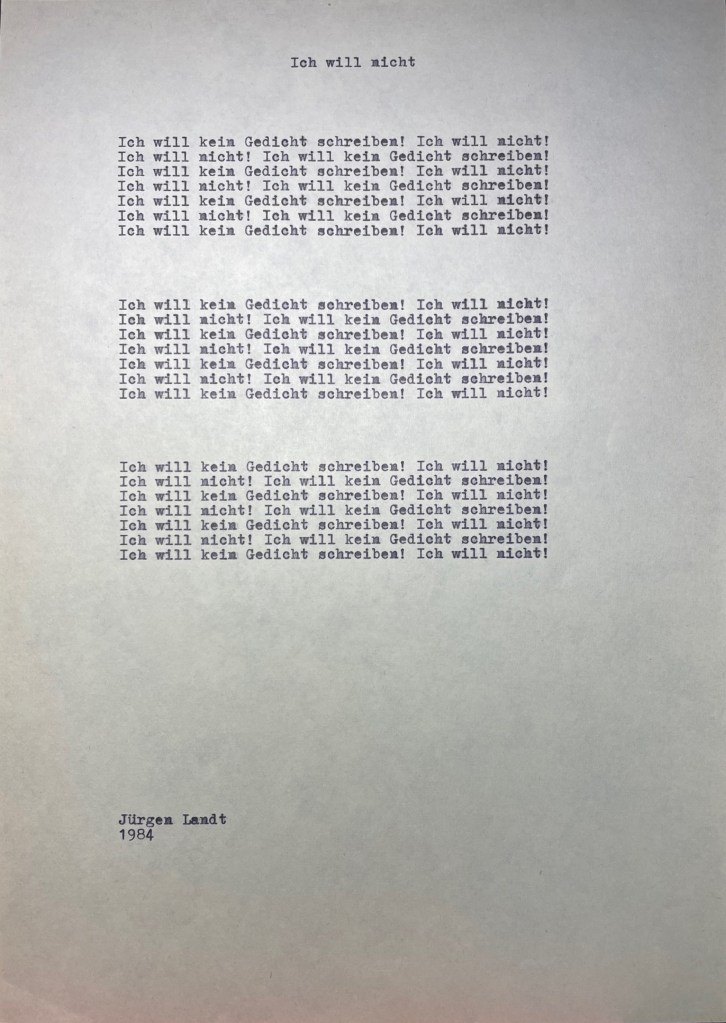

Ich will nicht

Jürgen Landt

(* 1957 in Loitz, Kreis Demmin, lebt in Greifswald)

Landt wurde 1983 aus der DDR ausgebürgert und übersiedelte nach Hamburg.

Über den Roman „Sonnenküsser“ schrieb Mathias Schnitzler in der Berliner Zeitung:

Dieser Roman ist maßlos‚ roh, brutal.

Er ist wahrhaftig. Und er ist gut. Eine derartig getriebene, aggressionsgeladene und vor Kraft strotzende Darstellung des DDR—Alltags hat es noch nicht gegeben. Verglichen mit Landt schrieb Plenzdorf zahnlos, schreibt Clemens Meyer zahm wie ein Internatszögling.

Will man Uwe Tellkamps Turm samt seiner Darstellung der späten DDR wie gewünscht mit dem Wilhelm Meister in Beziehung setzen, so fände Landts Roman eine Entsprechung im Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Der Sonnenküsser beschreibt die DDR von ganz unten, aus der realen Unterschicht des existierenden Sozialismus. Landt erzählt nicht vom mehr oder weniger angepassten Bildungsbürgertum und auch nicht von politischer Opposition. Sein Coming-of-age—Roman handelt von willkürlicher Züchtigung und Zerstörung eines Jugendlichen durch die Familie, die Gesellschaft, den Staat.

Berliner Zeitung 8.7.2009

Was fürs Gefühl

Zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht ein Gedicht des jungen Dichters zusammen mit einer vom Dichter verfassten Gebrauchsanleitung.

Das Buch heißt Hauspostille. Es besteht aus fünf Lektionen und einem Schluss. Die erste Lektion trägt den Titel Bittgänge, sie besteht aus 9 Kapiteln (9 Gedichten). Hier Brechts Gebrauchsanleitung für diese Lektion.

Diese Hauspostille ist für den Gebrauch der Leser bestimmt. Sie soll nicht sinnlos hineingefressen werden.

Die erste Lektion (Bıttgänge) wendet sich direkt an das Gefühl des Lesers. Es empfiehlt sich, nicht zuviel davon auf einmal zu lesen. Auch sollten nur ganz gesunde Leute von dieser für die Gefühle bestimmten Lektion Gebrauch machen. Der in Kapitel 2 erwähnte Apfelböck, geboren zu München 1906, wurde 1919 durch einen von ihm an seinen Eltern begangenen Mord bekannt. Die in Kapitel 3 gezeichnete Marie Farrar, ein Jahr vorher wie der in Kapitel 2 erwähnte Apfelböck zu Augsburg am Lech geboren, kam vor Gericht wegen Kindesmordes in dem zarten Alter von 16 Jahren. Diese Farrar erregte das Gemüt des Gerichtshofes durch ihre Unschuld und menschliche Unempfindlichkeit. Der in Kapitel 9 erwähnte François Villon machte sich einen Namen durch einen Raubmordversuch und einige (wahrscheinlich obszöne) Gedichte.

Hier das 9. Kapitel.

Vom François Villon 1 François Villon war armer Leute Kind Ihm schaukelte die Wiege kühler Föhn Von seiner Jugend unter Schnee und Wind War nur der freie Himmel drüber schön. François Villon, den nie ein Bett bedeckte Fand früh und leicht, daß kühler Wind ihm schmeckte. 2 Der Füße Bluten und des Steißes Beißen Lehrt ihn, daß Steine spitzer sind als Felsen. Er lernte früh den Stein auf andre schmeißen Und sich auf andrer Leute Häuten wälzen. Und wenn er sich nach seiner Decke streckte: So fand er früh und leicht, daß ihm das Strecken schmeckte. 3 Er konnte nicht an Gottes Tischen zechen Und aus dem Himmel floß ihm niemals Segen. Er mußte Menschen mit dem Messer stechen Und seinen Hals so in die Schlinge legen. Drum lud er ein, daß man am Arsch ihn leckte Wenn er beim Fressen war und es ihm schmeckte. 4 Ihm winkte nicht des Himmels süßer Lohn Die Polizei brach früh der Seele Stolz Und doch war dieser auch ein Gottessohn. – Ist er durch Wind und Regen lang geflohn Winkt ganz am End zum Lohn ein Marterholz. 5 François Villon starb auf der Flucht vorm Loch Vor sie ihn fingen, schnell, im Strauch, aus List – Doch seine freche Seele lebt wohl noch Lang wie dies Liedlein, das unsterblich ist. Als er die Viere streckte und verreckte Da fand er spät und schwer, daß ihm dies Strecken schmeckte.

Aus: Bertolt Brecht: Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Bd. 11: Gedichte I. Sammlungen 1918-1938. Bearbeitet von Jan Knopf und Gabriele Knopf. Frankfurt am Main: Suhrkamp und Berlin:Aufbau, 1988, S. 55f.

Kind

Sylvia Plath

(* 27. Oktober 1932 in Jamaica Plain bei Boston, Massachusetts; † 11. Februar 1963 in Primrose Hill, London)

Kind Dein klares Auge ist das einzig vollkommen Schöne. Ich möchte es mit Farben füllen und Enten, Dem Zoo des Neuen, Über dessen Namen du nachsinnst — April-Schneeglöckchen,* lndianerpfeife,** Kleiner Halm ohne Knitterfalte, Teich, in dem Bilder Groß und klassisch sein sollten, Nicht dieses bange Ringen von Händen, diese dunkle Zimmerdecke ohne Stern.

Deutsch von Judith Zander, aus: Sylvia Plath, Das Herz steht nicht still. Späte Gedichte 1960-1963. Zweisprachige Ausgabe. Hrsg., aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort von Judith Zander. Berlin: Suhrkamp, 2022, S. 185

*) Zwar existiert keine Schneeglöckchenart mit diesem Namen, jedoch ist das vierte Charakterstück in Pjotr Tschaikowskis op. 37a, Die Jahreszeiten, (in der englischen Übersetzung) betitelt mit April. Snowdrop.

**) Einer der Trivialnamen von Monotropa uniflora, wegen ihres chrlorophyllfreien, wachsweißen Erscheinungsbildes auch Ghost Plant (Geisterpflanze) oder Corpse Plant (Leichenpflanze) genannt.

(Worterklärungen aus dem zitierten Band)

Child Your clear eye is the one absolutely beautiful thing I want to fill it with colour and ducks, The zoo of the new Whose names you meditate — April snowdrop, Indian pipe, Little Stalk without wrinkle, Pool in which images Should be grand and classical Not this troublous Wringing of hands, this dark Ceiling without a star.

Ebd. S. 184

Ich

Eva Strittmatter

(* 8. Februar 1930 in Neuruppin; † 3. Januar 2011 in Berlin)

Sie war schon 43, als ihr erster Gedichtband erschien. Er kam mit dem Geruch des lange Verbotenen oder wenigstens Zurückgehaltenen. Ich las ihn damals gleich und mehrmals. Obwohl ich vor allem bei den nachfolgenden Büchern mehr und mehr Distanz empfand, sind mir Verse aus dem ersten Band hängengeblieben. „Rotdorn meiner Kinderjahre“, das fällt mir tatsächlich jeden Mai ein, wenn der Rotdorn blüht. „Ich war ganz anders entworfen / Hab einst Ästhetik studiert / Komisch, wie leicht man im Leben, / Was man nicht braucht, verliert.“ – „Meine Verse sind gestohlen. Und mein Leben ist geborgt.“ – „Alles kann man, was man will. Und man kann die Welt besiegen. Wenn man eine Liebe hat, kann man über Witebsk fliegen. – „Wir alle haben viel verloren / Täusche dich nicht, auch ich und du / Weltoffen wurden wir geboren / Jetzt halten wir die Augen zu“.

Mit der Zeit nervte sie mich zunehmend, und im ersten Band gibt es schon auch diesen nervenden Ton, ich erinnere mich nicht, ob ich ihn beim ersten Lesen schon empfand, ein paar Stellen sind angestrichen, aber das kann auch von (zwei, drei Jahre) später sein. Aber wenn Zeilen hängenbleiben, wird schon was dran sein. Heute zum Geburtstag ein Gedicht aus dem ersten Band mit dem (eher niedlich-biedermeiernden) Titel „Ich mach ein Lied aus Stille“. Also der Band – das Gedicht heißt „Ich“. Auch in diesem Gedicht stört mich etwas, vor allem der Schluss, der für mein Gefühl die selbstkritische Stelle mit der Ästhetik (sie war mal eine dogmatische Kritikerin) ins allgemein Gefühlige zieht – aber man kann es ja mal lesen.

Ich Noch hab ich nicht begonnen. Noch arbeite ich ab, Was ich mir im ersten Leben Aufgelastet hab. Noch gehn meine Gedanken Nur selten aus dem Haus. Bin wie die alten Landfraun. (Die zogen die Schürze nie aus.) Noch sind meine Worte simpel. Von Sorge und Liebe schwer. Noch fehlt ihnen das Leichte. In Holzschuhn kommen sie her. Ich lebe wie meine Mütter, Die Häuslerinnen, gelebt. (Nur kannten sie keine Bücher Und haben gestrickt und gewebt.) Ich war ganz anders entworfen. Hab einst Ästhetik studiert. (Komisch: wie leicht man im Leben, Was man nicht braucht, verliert.) Lebt man bei Bächen und Bäumen, Wohnt zwischen Wurzel und Wind, Verlangt man selbst von den Träumen, Daß sie faßbar sind.

Aus: Eva Strittmatter, Ich mach ein Lied aus Stille. Berlin und Weimar: 1973, S. 14

Ekel

Rudolf Ditzen alias Hans Fallada

(* 21. Juli 1893 in Greifswald; † 5. Februar 1947 in Berlin)

Körperlicher Ekel Sie sprach zu ihm: „Das ist nicht abzuwenden: Ich mag dich gern, jedoch mein Leib haßt dich, Er droht in mir mit aufgehobnen Händen Und saugt dich heiß gleich einer Flamme Stich. Mein Leib, sonst jedem Reize schnell gefunden, Erschüttert, wenn er deinen Duft nur riecht, Er blutet wild aus tief verborgnen Wunden, Wenn du im Höchsten ihn dann doch besiegt. Ich möchte herrschen, doch ich bin gefangen In dieser Widrigkeiten kleinem Kreis, Ich möchte dir am Halse hingegeben hangen Und dich ermorden: wild und rasch und heiß.”

Aus: Versensporn 32. Rudolf Ditzen. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2018, S. 22

Wenn sie nur nicht solche Eile hätten

Das heutige Gedicht könnte auch zum Ausbremsen eifrigen Interpretierens dienen. Wenn sie nur nicht immer solche Eile hätten.

Geschrieben hat es Heinz Kahlau, der auflagenstärkste Dichter Deutschlands.

(* 6. Februar 1931 in Drewitz, Kreis Teltow; † 6. April 2012 in Greifswald)

Das Lied von der Eile Ein Fleisch wächst auf den Weiden. Die Schlächter stehen bereit, das Fleisch mit Macht zu zerschneiden – es hat zum Wachsen nicht Zeit. Wenn sie nur nicht solche Eile hätten, wäre es besser für sie. Was sie ohne diese Eile hätten, kriegen sie nie. Ein Weib geht durch den Hafen. Die Männer stehen bereit, das Weib mit Macht zu beschlafen, es hat zum Lieben nicht Zeit. Wenn sie nur nicht solche Eile hätten, wäre es besser für sie. Was sie ohne diese Eile hätten, kriegen sie nie. Ein Weiser wurde gefunden. Die Leute stehen bereit, mit Macht ihm Ruhm zu bekunden, er hat zur Weisheit nicht Zeit. Wenn sie nur nicht solche Eile hätten, wäre es besser für sie. Was sie ohne diese Eile hätten, kriegen sie nie. Kriegen sie nie. —

Zuerst in: Heinz Kahlau: Probe. Gedichte (Reihe Antwortet uns! 6). Berlin: Volk und Welt, 1956. Neu in Heinz Kahlau: Sämtliche Gedichte und andere Werke (1950-2005). Hrsg. Lutz Görner. Berlin: Aufbau, 2005, S. 81f

Neueste Kommentare