Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

13. »Old Glory« von Heinrich Detering

Rezensionen von Paul-Henri Campbell

Der deutsch-amerikanische Lyriker und Übersetzer Paul-Henri Campbell rezensiert im Gedicht-Blog Lyrik-Neuerscheinungen in einem zweiwöchigen Rhythmus. Alle Rezensionen von Paul-Henri Campbell auf dasgedichtblog finden Sie hier.

Heinrich Detering: »Old Glory«

von Paul-Henri Campbell

»wasp-waisted, they doze over muskets

and muse through their sideburns«

(Heinrich Detering: For the Union is Dead)

»OId Glory« ist ein Kosename für die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Obschon die Flagge ursprünglich in Salem (MA) hergestellt und während des Sezessionskriegs als Banner der Unionstruppen verwendet worden ist, ist »OId Glory« ein Symbol für die nationale Einheit durch alle Diskontinuitäten, Widersprüche, Triumphe, durch alle busts and bangshindurch. Das Smithsonian hütet heute »OId Glory« wie der Trierer Dom die Tunika Jesu Christi (Heiliger Rock). Ich lese Deterings Titelwahl als eine Art poetologische Weichenstellung.

Das Büchlein »Old Glory« (Wallstein Verlag, 2012) präsentiert 50 Gedichte in fünf Sektionen zu je 10 Texten, von denen Tao downtown und Schlangenberg aus zwei bzw. drei Abschnitten bestehen. Vielleicht könnte man dieses Arrangement als (nahezu) analog zu den Sternen im Sternenbanner betrachten, in dem ein Stern jeweils für einen Bundesstaat steht. Die Gedichte, die unter diesem Titel zusammengeführt sind, sind thematisch äußerst heterogen und von einem starken qualitativen Gefälle geprägt. Auch hier lese ich ein Analogon zu »Old Glory« bzw. der amerikanischen Zivilisation.

Das kryptische Motto, das Detering wählt, erzeugt noch zusätzliche Patina und unterwirft das Sammelsurium an Gedichten – neben dem Titel – einer weiteren Strategie einer rezeptionslogischen Harmonisierung und Zuspitzung. So ist jedenfalls meine Lesart – man braucht sie nicht zu verfolgen. Das Motto ist von Shakespeare und dem Sonnet 88 entnommen: »That thou in losing me shalt win much glory: / And I by this will be a gainer too«.[1]

Betrachten möchte ich Deterings Lyrikband unter drei Gesichtspunkten: 1) In der Intimität des Ichs; 2) Gedichte und Gedanken; sowie 3) »Old Glory« – der Dichter als Vielgewanderter. Der Umstand, dass wir womöglich Heinrich Detering als Literaturwissenschaftler sehr bewundern, muss uns gegenüber seiner Poesie keineswegs skeptisch stimmen.

In der Intimität des Ichs

Das Gedicht Flussgras beginnt im schmucklosen Stil des Berichts: »als ich auf dem Li-Fluss die Füße vom / Bambusboot ins kühle Wasser tauchte / als ich den Buddhafelsen erblickte / gespiegelt im jadegrünen Wasser / als der Wasserbüffel mir entgegen« – dann mit dem letzten Vers dieser ersten Strophe nimmt es eine surreale Wendung – »schwamm Flussgras kauend wie ich mein Reisbrot«. Zwischengeschaltet nun zwischen der ersten und dritten Strophe (beides reimlose Sestinen) folgt ein Dreizeiler, der den vorangegangenen Moment der Inspiration als solchen bezeichnet: »und mir die Verse in den Sinn kamen / vom Lauf des fließenden Wassers und vom / Schwimmen Gottes in Seen und Flüssen«.

Und nun kommt das Gedicht Flussgras von seiner Rahmung los und bringt das zur Sprache, wovon es nur bildlich zu sprechen vermag: »da hatte ich für einen Augenblick / die Kiesbänke vergessen die weiten / Kiesbänke zwischen uns hier im Wasser und Bambuswald und dem Buddhafelsen / die jedes Jahr weiteren Kiesbänke / den weiten endlosen trockenen Kies«. Die Stimme manifestiert sich in der skripturalen Gestalt des Gedichts ohne Interpunktion; sie fließt.

Die Themen, die Strophe 1 und 3 spiegeln, sind invertiert: das Bambusboot, worauf das einsehende Subjekt treibt, ist erkannt als die statische Stofflichkeit des Bambuswaldes, der hinter den Gestaden wächst; der Buddhafelsen, woran sich das »Erblicken« ereignete somit die Einsicht – »die Verse in den Sinn« – herbeiführt … dieser Buddhafelsen ist nun »vergessen«; das »jadegrüne Wasser« kontrastiert die Zeitlichkeit auf den sandigen »Kiesbänken«. Dazwischen, wie gesagt, im scharnierartigen Dreizeiler »Schwimmen Gottes in Seen und Flüssen«. Die Genese poetischer Imagination, die hier eingangs privatistisch inszeniert ist, wird hier als Text performiert und öffnet sich nun zur kosmischen Schau. Das Gedicht beginnt mit »als ich«. Syntaktisch könnte man dieses »ich« sehr leicht mit einem »ob« ersetzen, sodass der Eingang im Modus des uneigentlichen Sprechens, also dem Gleichnis, mit »als ob« begänne. Anstelle des Gleichnisses steht aber das »ich«.

Man mag die Einsicht, die in diesem Gedicht geschieht, als trivial einstufen, in der poetischen Ausführung jedoch – und auf die kommt es an – lässt sich aber gewiss festhalten, dass hier ein Gedicht gelungen ist, das kosmische Inspiration subjektiviert, auch privatisiert und in der Tonlage der confessional poets (etwa Robert Lowell) ausführt. Dieser Umgang mit der Intimität, gebrochen mit der skripturalen Produktion (hier: »Verse«) findet sich in Heinrich Deterings Buch an einigen Stellen. Oft sind dies die schönsten Gedichte, die der Band vorzuweisen hat.

Ein weiteres Beispiel wäre in diesem Zusammenhang das Gedicht Kilchberg: »täglich andere Ängste / und immer dieselbe Angst / die erste die letzte die längste: / dass du nicht langst // dass du nie genug bist / dass du nie genügst / dass deine Sicherheit Lug ist / dass du lügst // Angst vor offenen Plätzen / Gier nach dem eigenen Platz / nachts das alte Entsetzen / morgens der nächste Satz«. Es ist offensichtlich, dass die Poetizität hier durch eine stärkere klangliche Durchbildung der Sprache erreicht wird als im oben besprochenen Gedicht Flussgras. In Kilchberg haben wir das Geklingel der Kreuzreime sowie eine Dramaturgie der Wiederaufnahmen (etwa »dass« oder »nie« oder »du«), die sich zur Qualifizierung der Angst im letzten Quartett steigert. Wenn wir erlauben, dass das Sonnet nicht auf altitalienische Normen festgeschrieben sei, sondern von der Proportion eines Gedankens lebt, denke ich, wären diese zwölf Verse als ein Beispiel des zeitgenössischen Sonetts auszumachen (was nichts außergewöhnliches ist, aber immerhin). Ich finde das Gedicht bemerkenswert, weil es ein Eingeständnis vorführt, womit sich deutsche (maskuline) Lyriker meines Erachtens schwertun: die Inszenierung eines Einbüßens der Souveränität, der eigenen Verletzlichkeit. Ähnlich funktionieren zum Beispiel die Gedichte Limbus oder Ruhe.

Gedichte und Gedanken

Im Gegensatz zu Poetiken, die stärker der Linguistik verpflichtet zu sein scheinen (etwa Ulrike Draesner oder Eleni Sikelianos[2]), also die Materialität des Textflusses (»der Sprache«) in eine starke Spannung zur Lesbarkeit oder Interpretierbarkeit der Gedichte stellen, liegt mit »Old Glory« eine Sammlung vor, die die kulturalistische Wende deutlich vollzieht.

Deterings Gedicht wird so zum Ziborium thematisch zugespitzter Interpretationen von Welt. Artefakte (etwa Keplers Grabschrift), anekdotisches Material aus der Religionsgeschichte, sorbische Sagen, chinesische Poesie, historische Orte (das Schlachtfeld von Jena und Auerstedt; Lemberg; Kapernaum), medienhistorische Konkreta (z. B. Fox News) und viele weitere Elemente, die nur durch kulturelle Rahmungen (frameworks) verständlich sind, fließen in Deterings Poesie ein. Glücklicherweise fügt Heinrich Detering eine Seite mit kurzen Erläuterungen an. Der Prozess der Poetisierung sodann bricht diese Elemente ironisch oder eignet sich diese subjektivierend an, indem sie ins Verhältnis zu der urteilenden bzw. wertenden Instanz des lyrischen Subjekts gesetzt werden. Sie erfahren eine ästhetisierende Situierung im Gedicht.

Nehmen wir zur Illustration das Gedicht im Gouverneursmuseum. Es besteht aus vier Strophen (4/3/3/4). Es setzt mit einer Art Exposition ein: »die Stuttgarter Möbel-Manufactur / fertigte im Jahr neunzehnhundertvier / Bett und Schreibtisch für den Gouverneur der / Kaiserlichen Kolonie in Tsingtau«. Dieser Umstand aus der Wirtschaftsgeschichte ist eigenartig, auch exotisch genug, um unsere Neugier zu erwecken. Es geht also um das Geschick einer gewissen Anzahl von Möbelstücken, die zehn Jahre vor dem Großen Krieg in der schwäbischen Metropole hergestellt worden sind.

Das darauffolgende Terzett liefert weitere Informationen: »nach der japanischen Besatzung / schrieb der Vorsitzende Mao / ein Pamphlet hier am Stuttgarter Schreibtisch«. Wir erfahren von wechselnden Eigentümern, auch von wechselnden Verwendungen. Bis zu diesem Punkt scheint das Gedicht nicht mehr zu sein als eine in lyrische Zeilen gefasste Karteikarte, die man sich vielleicht für spätere Recherchen notiert hat. Das Wörtchen »hier« allerdings bereitet eine Perspektive vor, die außerhalb des Textflusses liegt und auf ein artikulierendes Subjekt verweist. Möbelstücke sind von einem »hier« aus betrachtet.

Und nun geschieht in der dritten Strophe etwas, das eigenartig ist: »im letzten Herbst sah ich vom Fenster aus / im Hof die Immobilienmanager / als warteten sie auf den Ausverkauf«. Wir sind plötzlich dieser tief in geschichtliche Umstände getauchten Notiz entrissen und vernehmen eine Stimme, die in der Gegenwart zu sprechen scheint und die eine Erinnerung versifiziert, die unmöglich um »neuzehnhundertvier« oder im Ehedem verankert sein kann, sondern »im letzten Herbst«. Auch sind die Zeilenübergänge weniger syntaktisch, stärker elliptisch geworden.

Die vierte Strophe schließlich lässt den Leser mit einer Frage zurück bzw. wirft (ironisierend) uns in die Mitte des Unbeantworteten, dem Drängen dessen, was uns gerade als Gedicht präsentiert worden ist: »dies alles dreht sich (ging mir durch den Kopf) / nur um die Stuttgarter Manufactur / und sag mal wann haben die eigentlich / Pleite gemacht war das im letzten Jahr?«

Eine ähnliche Strategie verfolgt das Gedicht Glenn Beck verlässt Amerika. Es inszeniert die seit den 80er Jahren sich intensivierende perverse Trinität von Medien, Religion und Politik. Diese Trinität kann durch bestimmte rechtskonservative Fanatiker in Personalunion mit eher religiös-fundamentalistisch orientierten Gruppen und Fox News in der republikanischen Partei Wurzeln schlagen. Das Gedicht bringt eine Melange an Motiven zusammen, die hierzulande ironisch, auch komisch wirken, aber tatsächlich in ihrem Zutreffen abgründig sind: »Glenn Beck hat vor Hass geweint / in Fox News dafür lieben sie ihn« oder etwas später »neben dem Denkmal der Ermordeten / steht das Denkmal der Mörder / edle Weiße edle Weiße«.[3]

Glenn Beck verlässt Amerika ist thematisch verwandt mit dem darauffolgenden Gedicht,Fox News, welches die Geiselnahme der amerikanischen Mittelschicht durch die Ideologie des Fernsehsenders aufgreift, indem es in stark gebundenen Versen eine Anklage ausführt: »ihr Sinn- ihr Brand- ihr Stifter / von Nacht zu Nacht: /«; oder die Schlussverse: »der Bildschirm wird schon heller / bis an das kühle Grab«. In einem Gedichtband mit dem Titel »Old Glory« sind medienkritische Gedichte besonders wichtig, da sie an eine lange Tradition in der amerikanischen Lyrik anschließen – ich möchte hier nur an Allen GinsbergsTelevision Was a Baby Crawling Toward That Deathchamber erinnern, das in den frühen 60ern entstand.

Die politischen Verhältnisse, die Detering implizit als ideal voraussetzt, tauchen in den sozialkritischen Gedichten in diesem Band erneut auf – z. B. Tao downtown, Eiswürfeloder Meerleute. Besonders das Gedicht Eiswürfel möchte ich hervorheben, da es den sozialkritischen Impuls in der Literatur problematisiert: »mit Dr. Enzensberger standen wir / auf der Terrasse der Akademie / und schauten hinunter auf den Platz wo // drei graue Frauen Flaschen sammelten«. Es ist ja keineswegs selten, dass soziales Bewusstsein zur Pose verkommt, zu etwas, mit dem sich Vertreter der aufgeklärten Kreise schmücken, ohne die inhärenten Widersprüche ihrer rhetorischen Bekundungen der Empörung selbst zu begreifen. Es ist ebendieses Paradox, das Detering bewusst ist, wenn er Eiswürfel mit folgendem Vers beschließt: »Keine der drei schaute zu uns herauf«. Zwischen Sozialkritik und sozialer Realität besteht ein Graben, der sich eben nicht einfach hermeneutisch einholen lässt, sondern eigentlich aktivistische Praxis, Risiko und realer Courage bedarf.

»Old Glory« – der Dichter als Vielgewanderter

Es ist uns, die wir Deterings Das offene Geheimnis. Zur literarischen Produktivität eines Tabus von Winckelmann bis zu Thomas Mann (1994) abends vor dem Gebet lasen bzw. morgens eine Stunde früher aufstanden, um die wunderbare Studie über Wilhelm Raabe (Theodizee und Erzählverfahren, 1990) zu verschlingen … uns allen ist klar, dass Heinrich Detering aus weitgewanderter Erfahrung spricht. Er ist gewiss polytrop, was die Auseinandersetzung mit Literatur betrifft, aber auch die Bezüge und Anspielungen in seiner Lyrik machen einen weitgewanderten Charakter deutlich. Er zwinkert dem Leser zu, wenn er z. B. im Gedicht Schlangenberg die Gegensätze zwischen dem neuen und dem alten China kollidieren lässt: »ein buddhistischer Tempel samt vegetarischem / Restaurant […]« oder später ebendort: »in der Pagode der gelben Kraniche / über der Autobahn gegenüber dem Fernsehturm«.

Was seine Gedichte so unterhaltsam macht, ist dieses abgründige Spiel der Ironie, die bis in die dunkelsten Kapitel der Geschichte hineinreicht. Wenn er in dem Gedicht Buffalo Bill verlässt Weimar eine Wildwest-Show, die um 1906 in Weimar gastierte, kontrastiert mit unserem Wissen nach 1945: »Buffalo Bills Wildwest-Show in Weimar / der Übermensch glänzt als Lassowerfer«. Wir kennen den Irrsinn der Buchenwald-Kultiviertheit, die zwischen Goethe und dem Genozid keinen Widerspruch erkennen will. Wir kennen auch die Allgegenwärtigkeit des genozidären Moments in aller westlichen Zivilisation, also auch angesichts der Ureinwohner Amerikas. Es erstarrt einem daher das Blut in den Adern bei dem Gedanken an Buffalo Bill vor Schillers Denkmal, der »erzählte wie immer die Geschichte / How I Killed My First Indian dachte an / Nutzen und Nachteil der Historie«.

Zum Schaden dieser starken Texte, gibt es allerdings in dem Band auch Gedichte wie das Glück in Texas: »kein Student in Texas verstand die Schönheit / von Tranströmers Vers das Glück / sei ein sonnenwarmer Stein in der Hand // das Glück ist in Texas ein mondkühler Stein«. Bei solchen aufgeblasenen Eurozentrismen ist man dann doch schon gedrängt, sich zu wundern, wie hoch der highbrow Deterings eigentlich ist, wenn er es nötig hat, sich über ein paar ahnungslose texanische Tölpel zu echauffieren, die sich nicht für kitschige Tranströmer-Gedichte erwärmen können, weil sie noch so satt sind von Taco Bell nach ihrem Steak & Shredded Cheese Quesadilla. Das war nicht fein Herr Detering. Kosmopolitisch geht anders. Das heißt, um die kritischen Punkte nicht zu sehr auszuweiten, der Gedichtband leidet – nicht oft, aber gelegentlich – an platten Pointen, die ihre Komik nicht einmal unfreiwillig entwickeln – z. B. in Ende der Geschichte: »Adam und Eva hatten zwei Kinder / beide leider (ein Missgeschick) männlich // einer erschlug den anderen blieb allein / so starb die kleine Menschheit wieder aus // eine Frau drei Männer eine kurze / Geschichte (doch an Höhepunkten reich)«. Sollten wir uns nun auf die Schenkel klopfen?

Ich erwähne dies keineswegs abschätzig, sondern lediglich, um das Bild abzurunden. »Old Glory« ist eine amüsante Sammlung an Gedichten. Die Texte sind ihrer Oberflächenstruktur nach leicht zugänglich und erfordern keineswegs einen Handapparat, um an ihnen eine aufregende Leseerfahrung zu machen. Sie sind reich an ausgezeichneten Bildern und Passagen; daher ist der Band allemal zur Lektüre zu empfehlen, denn, wie es im GedichtKalligraphie heißt: »ein Wolfshaar steckt in jedem / Pinsel des Kalligraphen / umgeben von Hasenhaar«.

Old Glory

Old Glory

Heinrich Detering

Wallstein Verlag, Göttingen 2012

76 S.

€ 16.90 (Gebundene Ausgabe)

Heinrich Detering: »Old Glory« bei Calle Arco kaufen

Diese Rezensionen werden Ihnen von Paul-Henri Campbell präsentiert. Campbell ist 1982 in Boston (USA) geboren und schreibt Lyrik sowie Prosa in englischer und deutscher Sprache. Gedichtbände: »duktus operandi« (2010), »Space Race. Gedichte:Poems« (2012). Er ist ebenfalls Übersetzer und Mitherausgeber der internationalen Ausgabe der Lyrikzeitschrift DAS GEDICHT (»DAS GEDICHT chapbook. German Poetry Now«). Soeben erschienen ist »Am Ende der Zeilen. Gedichte | At the End of Days. Gedicht:Poetry«.

- [1] Auch die Wahl von Sonnet 88 ist angesichts der gegenwärtigen europäischen Interpretamente hinsichtlich der amerikanischen Zeitgeschichte, wie ich finde, wundervoll. Daher möchte ich das Sonnet hier noch vollständig anfügen: »When thou shalt be disposed to set me light, / And place my merit in the eye of scorn, / Upon thy side, against myself I’ll fight, / And prove thee virtuous, though thou art forsworn. / with mine own weakness being best acquainted, / Upon thy part I can set down a story / Of faults concealed, wherein I am attainted; that thou in losing me shalt win much glory: / And I by this will be a gainer too; / For bending all my loving thoughts on thee, / The injuries that to myself I do, / Doing thee vantage, double-vantage me. // Such is my love, to thee I so belong, / That for thy right, myself will bear all wrong« (William Shakespeare: Sonnet LXXXVIII) ↩

- [2] Hier sei ausdrücklich auf Sikelianos’ Gedicht Thus, Speak the Chromograph hingewiesen. ↩

- [3] Heißt es im Übrigen nicht irgendwo in einem der Stücke aus Robert Lowells Theater-Trilogie »The Old Glory« aus dem Mund eines Puritaners: »Everything in America will be Bible, blood, and iron«? ↩

11. Gestorben

Am Sonnabend starb der französische Lyriker Pierre Garnier im Alter von 86 Jahren. In den 60er Jahren begründete er zusammen mit seiner Frau Ilse Garnier die Bewegung des „Spatialismus“. Diese große poetische Internationale vertrat die Idee, daß das „Wort … der sichtbare Teil der Idee“ sei, daß sich Poesie „auf Einzelwörter jenseits des Artikulierten“ gründen solle, auf „nicht artikulierte Wörter, die gleichwohl etwas ausdrücken“.

„Er war in Deutschland, Japan, den Vereinigten Staaten und England bekannter als in Frankreich“, sagt Martial Lengellé, der über ihn promovierte. / Courrier picard (http://www.courrier-picard.fr/region/pierre-garnier-un-poete-s-en-est-alle-ia0b0n306674)

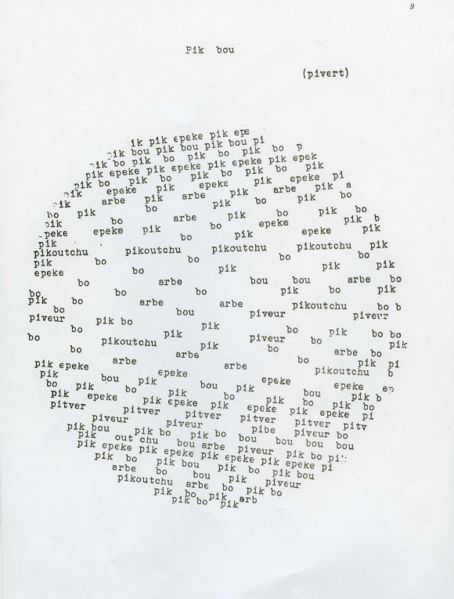

Pierre Garnier, poème Pik bou (« picvert » auf Pikardisch), Ozieux 1, 1966

Seit dem Surrealismus, seit der Dichtergruppe von Rochefort, seit dem Lettrismus sind wir nicht mehr auf die fernen Feuer zugegangen, die plötzlich aufflackern. Die menschliche Erfahrung hat sich von der Poesie gelöst, die Dichtung kann den Menschen nicht mehr ergreifen.

Massen von Versen, selbst die gelungensten, versperren den Weg ins Abenteuer. Wir treten auf der Stelle. Nichts ist geschehen, um den Gleichtritt zu unterbrechen. Dennoch verspüren wir das Bedürfnis eines neuen Aufbruchs zur Freiheit.

Überdruß an einer Poesie, die sich nur noch wiederholt, nur noch Redundanz ist und Weg in ein neues poetisches Abenteuer: das entspricht dem antizipatorischen Handeln, wie es Max Bense ausdrückt. / Ilse und Pierre Garnier: Max Bense und der Spatialismus (http://www.stuttgarter-schule.de/spatialismus.htm)

Die visuelle Aussage gestaltet der aus Amiens stammende Künstler jedoch nicht nur mit sprachlichen Mitteln; den Wörtern stellt er einfache, meist geometrische Formen gegenüber. „Die poésie spatiale betont mehr den lyrischen Aspekt“, erklärt ihr Erfinder. Die inhaltliche Diskrepanz zwischen Bild und „Textvorschlag“ solle beim Betrachter einen „lyrischen Kurzschluß“ auslösen. / Stuttgarter Nachrichten 10.7. 1991

10. Der gefesselte Wald

Im KZ Buchenwald waren viele französische Häftlinge interniert, vornehmlich Mitglieder der Résistance, darunter Intellektuelle und Künstler. Ausgehend von einem geheimen Schreibwettbewerb unter den Häftlingen entstand ein einzigartiges Dokument literarischen Lebens im Lager: eine Anthologie mit Gedichten, die 1946 in Frankreich im Druck erschien.

In Deutschland blieb sie unbeachtet. Dass nun diese Rezeptionslücke geschlossen werden konnte, dankt sich dem Engagement von Wulf Kirsten, vielfach preisgekrönter Lyriker, und der Übersetzerin Annette Seemann. Mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften Mainz erscheinen die Buchenwald-Gedichte nun erstmals auch auf Deutsch – in einer zweisprachigen Ausgabe unter dem Titel „Der gefesselte Wald“, von Kirsten und Seemann herausgegeben im Göttinger Wallstein Verlag (Mainzer Reihe, Bd. 11). / Wiesbadener Tagblatt (http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/kultur/literatur/poesie-aus-dem-kz-buchenwald_13831386.htm)

9. Poetopie

in der Abenddämmerung leuchten uns aus den Fenstern des Krankenhauses die Duldenden

Hansjürgen Bulkowski

8. Un jardín en Berlín

José Emilio Pacheco, gestorben am 26. Januar in Mexiko-Stadt (s. Januar-Meldung #93)

Ein Garten in Berlin

Nach Vergessen riecht der Nebel, indes sein Duft

die Luft des lichtlosen Augenblicks schärft,

eindringlich wie ein Tattoo.

In der entblätterten Baumallee

das Ypsilon von Mythos und Trendy.

Der Lebensbaum, der die Arme öffnet

zur Zeit, zum Wind, zu dem, was ich nie sehen werde,

da wir schon fortgehen.

(Übersetzung: Juana und Tobias Burghardt)

Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: José Emilio Pacheco: Früher oder später / Tarde o temprano. Gedichte/Poemas 1964–2000. Zweisprachige Werkauswahl: Spanisch – Deutsch. Übertragen von Juana und Tobias Burghardt. Stuttgart : Edition Delta 2011.

Un jardín en Berlín

Huele a olvido la niebla mientras su aroma

afila el aire del momento sin luz

que penetra como un tatuaje.

En la desnuda arboleda

la Y griega de ayer y hoy.

El árbol de la vida que abre los brazos

al tiempo, al viento, a lo que nunca veré

porque ya nos vamos.

7. Cuando

Juan Gelman, gestorben am 14. Januar 2014 in Mexiko-Stadt (s. Januar-Meldung #51)

wenn

wenn der TOD dich gefangen nimmt/

dein Haus/wozu wird es dir nutzen?/

obwohl es aus Ziegelsteinen gebaut ist/

wozu wird es dir nutzen?/

deine Onkel/deine Brüder/deine Frau/

wozu werden sie dir nutzen?/

du wirst sterben/sie

werden dir einen (gesprungenen) Krug anbieten/eine (ausgefranste)

Strohmatte/das Schweißtuch/

sie werden dich auf dem Einäscherungsgelände zurücklassen/

und du wirst gestorben sein/ihre Tränen

werden bald trocken sein/

sie werden den Appetit nicht verlieren/

vergiss es nicht wenn du dort unten

dem Notar des TODES Rede und Antwort stehst/

sprichst du dann/schon nackt?/

weder Güter noch Verwandte werden dir nutzen/

sie

werden dich nicht begleiten/

zu wem gehörst du?/also/wer gehört zu dir?/

wenn du mit der letzten Reinheit verschmilzt

wirst du es auch nicht wissen/

verstocktes Herz: du tust so als verstündest du nicht/

obwohl du sie tausendmal verfolgt hast

die Spuren des Gedichts im Wasser/

Ramprasad

(1718-1775 / Kumarhatta – Kalkutta – Kumarhatta)

(Übersetzung: Juana und Tobias Burghardt)

Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus:

Juan Gelman: KOM/POSITIONEN & DARUNTER – COM/POSICIONES & DIBAXU (DEBAJO). Zwei Einzeltitel aus den Jahren 1984-1985 und 1983-1985. Gedichte, dreisprachig: Spanisch – Sephardisch (teilw.) – Deutsch. Übertragen von Juana und Tobias Burghardt. Stuttgart : Edition Delta 2013.

cuando

cuando la Muerte te haga prisionero/

tu casa/¿de qué te servirá?/

aunque esté hecha de ladrillos/

¿de qué te servirá?/

tus tíos/tus hermanos/tu mujer/

¿de qué te servirán?/

morirás/ellos

te ofrecerán un cántaro (rajado)/una esterilla (rota)/el sudario/

te dejarán en el campo crematorio/

y habrás muerto/sus lágrimas

pronto se secarán/

no perderán el apetito/

no lo olvides cuando estés allá abajo c

ontestando al notario de la Muerte/

¿hablarás/ya desnudo?/

ni bienes ni parientes te servirán/

ellos no te acompañarán/

¿a quién pertenecés?/o sea/¿quién te pertenece?/

cuando te fundas con la última pureza

tampoco lo sabrás/

corazón obstinado: te hacés el que no entiende/

aunque mil veces perseguiste

las huellas del poema en el agua/

ramprasad

(1718-1775 / kumarhatta – calcutta – kumarhatta)

6. Neu im Lyrik Kabinett

Einen eigenen Zungenschlag möchte Pils mit der Auswahl der Autoren setzen, beispielsweise mit Lyrik aus Lateinamerika, die Michi Strausfeld am 26. Februar vorstellen wird. Auch das pädagogische Standbein wird mit „Lust auf Lyrik“ gut gepflegt. Seit neun Jahren entsendet das Kabinett jeweils zwei Dichter an Schulen, die mit den Sechstklässlern acht Doppelstunden poetisch kreativ arbeiten, ohne Benotung und ohne Lehrer. „Das werden wir noch weiter ausbauen.“

Trotzdem träumt der neue Chef auch von neuen Formaten. Vielleicht gibt es bald eine Reihe, in der ein ganz junger einen älteren Autor vorstellt. Vielleicht sollten, überlegt Pils, überhaupt mehr Debütanten präsentiert werden, damit die jüngere Lyrikszene, die sich bevorzugt im Netz artikuliert, das Kabinett als Bezugspunkt annimmt. „Und die großen Namen holen wir ja sowieso.“ / Sabine Reithmaier, Süddeutsche Zeitung 30.1.

5. Zuß und Ames suchen Streit / IV. Teil

literaturlabor in der Lettrétage

28. Januar 2014

Zuß und Ames suchen Streit und begegnen sich in Berlin; in der Art in der ein Freistoßschütze dem Torwart begegnet; wer wer ist, ist egal, weil es wechselt. Es geht um Kollegialität, um Polemik, Poetik, um zwölf coole Arbeiter im Lyrikstandort Berlin, um Unzufriedenheit und andere Beweggründe und „Konsonanz ist nur ein Teil künstlerischen Schaffens; Dissonanz, Digression und Überraschung die anderen. Wir beobachten hier das Verfahren der Anreicherung neben forcierter Flapsigkeit […] und harte Zäsuren und weite Sprünge neben zarten Zoten.“

(Konstantin Ames: sTiL.e(ins) Art und Weltwaisen. S. 6f.)

Teil IV – Die Kommunikation der Literatur: Das Gedicht mit dem Dings, dem … Refreng «Danke, bitte, gerne, … juhu!»

Bevor der Leutnant und sein Hilfsinspektor in den rettenden Faunstall schwurbeln konnten – die übrigen Kommunikationen wurden gewarnt – wo das Licht des Morgensterns seine verhängnisvolle Wirkung tun kann, erscheint ihnen ein Menetekel; wiewohl par ordre du Stolterfoht eigentlich abgeschafft. Boah, dieses Menetekel, ein … Kompetenzmenetekel … Das beliebte »In hoc signo vinces!«, was man ja so aus der Glotze kennt, ist ein feuchter Dreck dagegen. Die, die es auch schon sahen, die duzen sich und lieben und genießen die Idee mehr als alles – naja, fast alles – auf, vor, unter und nach der Welt. Die Liebe zu dieser Kompetenz ist eine durch und durch enthusiastische, wenngleich komplizierte.

Ob man Gedichte wie Häuser bauen kann, wurde unlängst gefragt.

Na, man kann sie zumindest so machen wie gute Orgasmen. Man macht es Gedichten aber, das ist das Verzwickte an ihnen, nicht wie einem Sexgenoss, Fuckbuddy oder (Ehe-)Partner, noch nicht mal wie einem One-Night-Stand. Gedichte machen? Das klingt nach Hatefuck, Boytoy und Biographismus, dem alten Sack. Spätestens mit dreißig setzt ja meist Romantik ein. „Manieren“, „gelungen“, „Handrücken“, „Silberherzstraße“ sind plötzlich, und ganz schamlos, die Worte der Wahl. Es tut nicht immer gut, zu sehen, wie sich im Umgang mit Fundamentalkritik seit den bräsigen 80er Jahren bis heute schlichtweg nichts geändert hat, wie anlässlich der Diskussion um den Auftritt von Zé do Rock bei den TddL zu besichtigen war.

Lyrikpolizeichen kommt heftig in Weltbestzeit: 1´57.

Lyrikpolizeichen kommt heftig in Weltbestzeit: 1´57.

Dieses Bastelgedicht, mein welterstes, habe ich heute also – gemacht. Wie Frederick, heute Shopping-Frederick, habe ich zuvor eine Kunstpause eingelegt, dann habe ich das Gedicht gebastelt und hinterher erschallte de profundis „(Shopping-)Frederick, Du bist ja ein Dichter!“,gefolgt vom nervösen bourgeoisen Gelächter.

Ich bin der Text dieses, meines selbstgemachten, moneyfesten Gedichts. Ich mache ansonsten keine Gedichte; ich schreibe Poesien. Ich trage meine Poesien unter kunstgerechter Verwendung meiner Sprechwerkzeuge vor; ich nuschle sie nicht lieblos und schnodderig runter; dank entsprechender Aufzeichnungssysteme und Speichermedien sind sie nach der Aufzeichnungabrufbar. Alles darüberhinausgehende Meinen ist nicht Metaphysik, sondern Denkmagie, feuchter Knaben- und Mädchenstolz. Ein weiteres Saartier verlässt das Gebäude, es hat mich kaum gekratzt – und wurde also geschont.

Wie schade, dass viele Überherrn Instrumentalisten heutzutage so wenig Ahnung von Texten haben. Kann man lernen, wie ein Gedicht zu schreiben sei? Man kann interessiert sein, und sehr viel Zeit aufwenden, und dann, vielleicht, Glück haben.

Es können auch nicht alle malen, vielleicht wischen, ja, wischen vielleicht schon (Ross).

Es ist nicht schwer, aber es ist schwer zu erklären. Aber auch das geht. Wenn man es kann. Und das kann man lernen. Die Fächer heißen Philologie, literarisches Schreiben, kreatives Schreiben. 1933 wurde ein Literaturinstitut in Moskau gegründet, dann eines in Leipzig, dann eins in Hanoi; fast jede Ami-Uni bietet Schreibkurse an. Im deutschsprachigen Raum gibt es Institute, an denen keine Bakterien entwickelt, sondern eben Schreibkonzepte zur Diskussion gestellt werden und sich die Leute idealiter gegenseitig bereichern, in Biel/Bienne, Hildesheim, Leipzig und Wien. Das Problem sind nicht die Institute, sondern ihre geringe Anzahl in der BRD, in der Schweiz und in Österreich. Es gibt auch die Möglichkeit, literarische Wischerei nachzuweisen. Das ist mühevoll, macht aber grundsätzlich Spaß. Wären Gedichte nun aber gemacht und nicht geschrieben, hätte die Philologie schlechthin nichts dazu zu sagen. Wer würde von solcher Re-Auratisierung der Poesie profitieren?Gedichte – wollen die wirklich in Ruhe gelassen sein?

Alexander Nitzberg, dem verdienten Übersetzer Bulgakows und der Werke von Daniil Charms, will ich indes hier nicht schreiendes Unrecht tun: Er hat mit seinem Aufsatz zu Gedichtgebäuden in diesem noch jungen Jahr auf die bisher interessanteste Weise Allgemeinplätze betreten. Ich glaube aber nicht, dass man auf ein Niveau des Diskurses vor dem linguistic turn zurückfallen muss. Anders und prächtig gesagt: Zerpflücke eine Rose und jedes Blatt ist schön. Für die skrupulösen Kolleg_innen gibt es sogar ein paar Anregungen.

Das Diktum, wonach das Machen von Gedichten lehrbar sei, ist ein schöner Treibstoff für meine Erinnerungskiste. Ich erinnere mich an eine Sendung im NDR, die im Herbst 2008 ausgestrahlt wurde; Günter Kunert war Gast, sichtlich enerviert, irgendeine Soulpoetin mit ihrem koketten Singsang und Schmachtblick war da; mediengerechte Lösungen benötigen schon eine gewisse Affinität des Gegenstands, der mediengerecht aufgelöst werden soll; sonst wirkt das gehypte Poesie-Ausstrahlen wie die realsatirische Variante der Literaturbetriebssatire Pegasus flieg! aus dem Film Herr Ober! mit Gerhart Polt (ab 1:11:00 geht die Show los) – und auch Alexander Nitzberg war mit seinen Hildesheimer Studentinnen und Studenten zu Gast in der NDR-Show, die scheinbar eine Art Präzedenzfall war. Diese jungen Menschen sollten nach Vorgabe einiger Worte, so die mediengerechte Lösung, Gedichte machen. Diese spontanen Erzeugnisse, für deren Verfertigung nur wenig Zeit war, wurden dann von Alexander Nitzberg beurteilt. Mir ist klar, dass diese Aktion gut gemeint ist. Leider trug sie zur Verfestigung eines Klischees bei: So würde auf Schreibschulen (inkompetenterweise) Unterricht erteilt … Jüngst wurde eine herzhafte Polemik von Florian Kessler in der „Zeit“ publiziert, in der er die von ihm so empfundene Muffigkeit der „Instituts-Literatur“ versuchsweise ergründet. Die Kritik an der gefühlten Belanglosigkeit der Schreibschulenliteratur ist nicht neu; neu ist, dass sich jemand, der ein Studium an einem der Literaturinstitute absolviert hat, vehement und ansatzweise selbstkritisch zu Wort meldet.

Der Haupteinwand richtet sich gegen die soziale Zusammensetzung der Studentenschaft und der Dozentenschaft der Literaturinstitute in Hildesheim und Leipzig. Hildesheim kennt Florian Kessler; Leipzig glaubt er zu kennen: Es seien hie wie da vorwiegend Bürgerkinder und die bedienten nun mal Bürgerthemen; eine (behauptete) Konjunktur von Muff und Biederkeit gefunden zu haben; und diese Konjunktur findet Florian Kessler mit Blick auf den Habitus innerhalb der jüngeren Literatur-Szene, die sich alljährlich in Berlin beim Nachwuchswettbewerb „open mike“ versammelt, bestätigt. Vielleicht handelt es sich um eine unzulässige Verallgemeinerung. Hat er wirklich alle beobachten können, die im letzten November im Heimathafen gefeiert haben? Zweifel daran sind angebracht, erschüttern die Legitimität des Anliegens aber nicht ernsthaft. Fragezeichen sind indes hinter solche Aussagen zu setzen, die Florian Kessler über das in Leipzig ansässige Literaturinstitut trifft; in diesen Punkten schließe ich mich der Replik Mirko Wenigs an.

Vom Leipziger Literaturinstitut weiß ich aus erster Hand zu berichten, weil ich dort ein Studium absolviert habe; und auch in Gremien zur Feststellung der Eignung von Interessenten saß. (Ich war übrigens zum Studium am DLL zugelassen worden, ohne irgendwelche Angaben zu meiner Milieuzugehörigkeit, politischen Gesinnung, sexuellen Orientierung und dekadenten Lebensführung gemacht haben zu müssen.) Für alle, die es noch nie betreten haben und nur aus den Massenmedien und vielleicht nur dem Namen und Klischee nach kennen: Das Deutsche Literaturinstitut ist keine Romanfabrik und auch kein Ableger des „Instituts Benjamenta“, das Lesende vielleicht aus Robert Walsers Roman „Jakob von Gunten“ kennen; oder aus derVerfilmung.

Es gab und gibt und wird am DLL wohl immer eine kleine Schar von Karrieristen geben. Die sind so, ehe sie ein Studium aufnehmen, sie treten während des Studiums großspurig und dünkelhaft auf und sie bleiben, wie sie sind. Meiner Meinung nach sind einige dieser dünkelhaft auftretenden Studenten und Alumni für das teilweise sehr negative Bild mitverantwortlich, dass der Kulturjournalismus zuweilen vom DLL zeichnet. Das Studium in der Wächterstraße ist für diese Schar eine wertvolle Referenz, und wird, wenn sie gerade nicht opportun erscheint, verschwiegen. Es gibt, die lächerlichen Noten beiseite lassend, einen klaren Indikator dafür, ob sich ein Studium am Literaturinstitut gelohnt hat: Die Entwicklung und Kultivierung von Kritikfähigkeit. Jemand, der sich völlig gegen Kritik immun macht – ob daran krankhaft übersteigerter Narzissmus, ideologische Intoleranz oder Bonhommie schuld sein mag: gleichgültig – und permanent altkluge Phrasen drischt, wird seine Studienzeit am DLL weitgehend sinnlos vertun. Es sind diese Leute, die sich erst dann wie richtige Literaten fühlen, wenn sie von Ulrich Janetzki persönlich belobigt wurden. Neben dieser kleinen Schar von Scheusalen gibt es eine überwiegende Mehrheit von Studenten, die Mitstudenten sind; nicht weil man sich fürchterlich gern hat, sondern weil man gelernt hat fair und hart in der Sache miteinander umzugehen. Kollegialität und Kritikfähigkeit sind doch allemal nassforschen Schützengräben um die eigenen Gedanken vorzuziehen?

Für ihre konstruktive Kritik an meinen Texten namentlich zutiefst dankbar bin ich: Florian Adamski, Tobias Amslinger, Hannes Becker, Julia Dathe, Jörn Dege, Jens Eisel, Ulrike Feibig, Michael Fiedler, Jan Geiger, Olga Grjasnowa, Sandra Gugic, Claudia Gülzow, Gregor Guth, Sascha Kokot, Dagmara Kraus, Isabelle Lehn, Wolfram Lotz, Patrick Maisano, Kerstin Preiwuß, Bertram Reinecke, Eva Roman, Jens Rudolph, Manuel Stallbaumer, Mario Salazar, Katharina Stooß, Hakan Tezkan, Mirko Wenig, Ellen Wesemüller.

Bedauerlicherweise unterlässt es Florian Kessler, denjenigen Bereich literarischer Produktion zu untersuchen, der sich zum größeren Teil noch dem Credo der Selbstvermarktung entzieht: Die Poesie. Er erwähnt „echte Dichter“, die er in Hildesheim kennenlernen durfte; im weiteren ist aber nur von Roman- und Prosaschreibern die Rede. Das Versäumnis ist umso bedauerlicher, als Herr Kessler offenbar einen unabhängigen Blick für zeitgenössische Poesie durchaus besitzt. Das hat er mit der Nominierung von “Sleutel voor de hoogduitsche Spraakkunst” für die Liste der wichtigsten Lyrikpublikationen des Jahres 2012 unter Beweis gestellt. Die Äußerungen von Florian Kessler als snobbistische Polemik oder als halbinformierten Profilierungsversuch zu verwerfen und reflexartig Parallelen zum gescheiterten medienpädagogischen Experiment „Bitterfelder Weg“ im real existiert habenden Stalinismus zu bemühen, zeugt dann doch eher von intellektueller Behaglichkeit. Sind die Jupp Müllers und die Legionen von schriftstellernden Horchposten und Verhörspezialisten („Sag mir, wo du stehst!“) und Zersetzungsgehilfen als Vorbilder ungeeignet, aber damit ist das Nachdenken über die DDR nicht passé und auch nicht per se diskreditiert! In der BRD gab es nie eine “Lyrik-Welle” – in der DDR, die sich gern als Leseland feierte, wurde der Gattung eine gewisse Popularität zuteil. Man kann nun darauf warten, dass der letzte „Bildungsferne“ den Spaß am Wichsfilmchengucken verloren hat und plötzlich Kunstbedarf entwickelt – und vielleicht wären ein paar Lektionen in Sachen literarischer Vielfalt für angehende Deutschlehrer_innen nicht soviel weniger wichtig als der Unterricht in Sachen sexueller Vielfalt, den Baden-Württemberg einrichten will.

Florian Kesslers Kommentar enthält doch tatsächlich mal Expertise, und man täte gut daran, ihm genau zuzuhören, statt dem öden Staffellauf der kulturjournalistischen Superlativ-Erfindungen der Springer-Presse weiter zuzusehen oder den Dichterpriestern bei der Verrichtung ihrer kunstreligiösen Rituale im Meinungsmedium, als wäre nicht schon genug schiere Meinung in der Welt. Da sich natürlich genau diese Rowdies und Priester auf Pluralismus berufen, und sich in den Untiefen des bürgerlichen Feuilletons schon jemand findet, der ihnen Expertise zubilligt, sind Foren der Gegenöffentlichkeit und Kritik keine Horte des Ressentiments, wie dies eine Radiojournalistin und Huchelpreisjurorin seltsam hintersinnig vermutete, sondern: schlicht unverzichtbar; und einfach weniger betriebstemperiert.

Wären Gedichte gemacht und nicht geschrieben (und dadurch im Kommunikationsmedium Schrift aufgehoben), dann regredierten wir immer wieder, und Heidegger hätte wieder mal recht – für Menschen mit einem zyklischen Weltbild sicher eine wunderbare Sache. Wären Gedichte gemacht, dann käme man ihnen nicht, und erst recht nicht unter erschwerten Bedingungen, bei.

Diejenigen Gastdozenten, die vom Feuilleton nur Zucker in den Allerwertesten geblasen bekamen, und noch keine Schreib- und anderen berufsbildtypischen Krisen überwinden mussten, werden den Studierenden, die auch mal über 25 Jahre alt, oder, tatsächlich, frühreif sein können, wenig zu sagen haben und nichts Substanzielles vermitteln können; und sich vor den Kolleg_innen in spe fürchterlich blamieren. Ich hatte das Privileg, vorwiegend anregende Seminare mit inspirierten Dozentinnen und Dozenten besuchen zu dürfen. Ich habe nie unter Niveau lachen müssen …

Nachdem wir, der Leutnant und ich, gemeinsam brav das Bastelgedicht verinnerlicht haben, genehmigen wir uns vielleicht nachher Larissa Marolt. Die hat wenigstens Quote. Unvermutete Einsichten abseits jeder Listigkeit: „Ich hab mich noch nicht so an mich gewöhnt!“, die Treffenderes über die condition humaine im Jahr 2014 aussagen, und die Beobachtung dessen gestatten, was bereits kaputtgegangen ist; im Gegensatz zu den ironiefreien Phrasen über „wahrhaft humane Kondition“. Neuauflagen der Dekadenzverdikte aus Kurt Hagers Mottenkiste vermögen dagegen nichts auszurichten. Supermärkte sind nichts für Übermenschen.

Wann gibt es endlich einen „Pervert’s Guide To Poetry“? Einen „Pervert’s Guide To Cinema“ gibt es schon …

In der nächsten Folge räsonnieren der Leutnant und ich über sentimentales„reziprozitätsheischendes“ Verhalten, falls uns nicht etwas noch was Interessanteres dazwischen kommen sollte.

Die Reihe „Zuß und Ames suchen Streit“ ist eine e-Polemik und Bestandteil des literaturlabors in der Lettrétage, gefördert vom Berliner Senat. Das Lettretagebuch ist hierbei als eine Art Fortsetzung des Raumes “Literaturhaus” mit digitalen Mitteln zu verstehen. Wir schließen auf, stellen die Biere kalt und sprechen offen miteinander. Beiträge herzlich willkommen!

3. Gestorben

Mit seinen Romanen über Volkswagen, BMW und Thyssen dokumentierte er deutsche Zeitgeschichte. Am Freitag ist der Schriftsteller und Hörfunkautor Horst Mönnich, ein Mitglied der legendären Gruppe 47, mit 95 Jahren in Breitbrunn am Chiemsee im Kreis seiner Familie gestorben. (…)

Nach einem Studium der Germanistik und Zeitungswissenschaft hatte der in Senftenberg in der Lausitz geborene Autor zunächst als Lyriker begonnen. Sein Debütband „Die Zwillingsfähre“ enthielt auch Gedichte seines kurz vor Kriegsbeginn tödlich verunglückten Zwillingsbruders. Hans Werner Richter, Begründer der Autoren-Gemeinschaft Gruppe 47, wurde für ihn zur politischen Leitfigur. / Der Standard

2. Text: flanzendörfer unruhe

, … flanzendörfer flanzt etwas lebendiges vor sich auf, … er schneidet sich eine scheibe ab davon und macht einen schritt aus seinen ausgestorbenen fußstapfen: die dinosaurier machen es schlechtbeispielig vor,, sagt er sich und WARUM BITTE: BITTESCHÖN sollte sich einer zum fossil buchstabieren lassen… also macht er den nächsten sprung und seiner schatten haben natürlich nicht ausgeschlafen , sie kapieren nicht was passiert: , . .. flanzendörfer nämlich legt eine unruhe hin, er haut ab , er kratzt die abgesperrte kruve und er kehrt ihn um, seinen flug vom feuerwehrturm: . .. .. DANN JA DANN steht er klarerweise vor sich selber und wischt dem stinkenden jenseits die rechnung durch: er spuckt die sargnägel sportlich zu boden und der eigenen abgeflanzten mumie ins gesicht , … also genauer genommen zieht er sich einen anderen menschen über, wie ein trainingsanzug zum dümmsten beispiel oder ein schöngutes, , .. ja herausgeputztes kostüm : DAS MACHEN JA BEKANNTERWEISE DIE MENSCHENLEUTE , … aber flanzendörfer nutzt das blödmenschelnde modewesen einfach nur aus und so kann er sich eben sehen lassen: mutiger genug kehrt er zurück und verlässt den fluss ohne wiederkehr , … bevor er boden unter seinen menschen fassen kann legt er sich aber aber schlauköpfig ein ufer zurecht: sein herzen kommt kaum hinterher dabei, … schließlich endlich hat es nicht geschlagen so um die dreißig jahre und ÜBUNG muss ja sein für so ein leben , . … also: übt er nun ,er pumpt seinen brustapparat auf hochtouren und nur eine belebung weiter ist der anfang schon gemacht: es gibt einen überlebenden in der garage , dort … , … wo flanzendörfer verschwand . .. .. …

1. ‚Von irgend nach wo‘ auf der Suche

‚Von irgend nach wo‚ (1) auf der Suche nach flanzendörfer. Ohne Anhaltspunkte oder Adresse natürlich, wie auch, flanzendörfer ist weg, ist untergetaucht und einfach nur tot: seit 1988 ist er das. Kein Namensschild spricht also mehr von ihm. Früher soll es ja auch so gewesen sein: zwischen wechselnden Lagern, Unterkünften und Standorten versuchte er unauffindbar zu bleiben. Vielleicht weil die Spürhunde der großen Krake ‚Staatssicherheit‘ hinter ihm her waren oder er nicht anders konnte. Der Unterschlupf von heute ist jedenfalls ein anderer. Ein paar ‚wrackmente‘ (2) im Rucksack – einem geschulterten Briefkasten (3) – müssen reichen, um in seine Nähe zu kommen. Sie sind der Proviant auf dieser Reise: eine Art Telefonkabel, das ins Jenseits führt.

Auf dem Weg dorthin frage ich Passanten in den Straßen nach ihm, aber sie wissen von nichts, kennen ihn nicht und schütteln sie ab, meine kindischen Worte. Keine Spuren also, die weiter helfen in diesem Fall: flanzendörfer hat auch nur wenige hinterlassen und das, was übrig ist, es hatte Glück: kurz vor seinem Tod, habe ich gelesen, verbrannte er, was er geschrieben hatte, zumindest alles, was er kriegen konnte. Die Reste davon – sie beeilen sich nun davonzukommen, als gälte es ihm zu helfen: ‚Ich / lebe um leben / zu täuschen‚ (4) schrieb er an irgendeiner Stelle und der Zusammenbruch dieser Selbstbehauptung endete im Verschwinden – im Flug von einem Feuerwehrturm. Dieser Flug, den ich nicht sah: als könnte er aus dem Fenster klettern wie ein Junge. Wie ein Junge, der wegläuft aus dem miesen Elternhaus und ich stelle mir manchmal vor, das er es geschafft hat, das er nicht tot ist. Ja, ich mache mir Hoffnung, denke, dass ich eine Chance habe ihn zu finden: also versuche ich mein Unglück weiter und hänge Zettel an die Bäume, die Laternen, die Häuser: so, wie man das tut, wenn ein Haustier entlaufen ist. Flanzendörfer aber ist kein Haustier, ist ein Mensch, ein Autor, ein Maler, der sich von der Bildfläche gestürzt hat, ein Vater von – glaube ich – zwei Kindern, ein Mann, der seine Zeit rief, bevor sie kam. Oder andere taten das, heulten sie herbei, immer dann, wenn sie ihn besuchten für ‚ungezwungene Gespräche‘ (5): so nannten die Spürhunde ihre Verhöre. Aber ich habe davon nur gelesen. Und vielleicht ist es einfach dummköpfig einem Toten nachzustellen: ich habe ja nicht einmal eine richtige Beschreibung oder so – und das reicht nicht für eine Vermisstenanzeige bei der Polizei, für Fahndung und Großeinsatz. Nein, dazu wird es nicht kommen, er würde es auch nicht wollen: dessen bin ich mir sicher. Ein anderer Weg muss zu ihm führen.

Für flanzendörfer war Schreiben ‚radikaler Selbstausdruck‘ (6). Auch seine damit verbundene Körperkunst war das, war extrem: er setzte seinen Körper einem Aufprall aus. Er fastete, immer wieder tat er das, zu oft. Er suchte darin vermutlich den Text, die Schreibhaltung, ‚die mich einschliesst‘ (7). Ich denke manchmal, dass das nicht nur Experimente waren, sondern ein notwendiges Geschehen, das ihn mit sich selbst konfrontierte, seinen Wurzeln, seinen Geheimnissen. Ob er sie aufziffern konnte, ist ungewiss. Aber so kündigte sich sein Sturz an, sein letzter Flug und ich will ihn umkehren, die Zeit zurückpfeifen und ihn treffen. Flanzendörfer oder nichts. Zum reden will ich ihn bringen, ES IST WICHTIG, sage ich, es gibt da was und das ist ‚leib eigen und fremd‘ (8). Aber die Toten schweigen bekanntlich, sie interessieren sich nicht dafür, wenn die, die noch immer herummenscheln, wenn sie erzählen wollen. Sie sind fertig damit und wollen nichts mehr hören. In dem, was sie hinterlassen, können wir Ausgrabung machen – haben aber trotzdem keine Antwort vor Augen. Man muss sich also etwas einfallen lassen, ihren Regeln folgen oder jemanden aufsuchen, der bescheid weiß.

Flanzendörfer, sagt er, sagt Johannes Jansen (9), einer seiner Freunde, flanzendörfer ist nicht tot, zumindest glaube ich das manchmal, glaube, das er seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Mit seinem Leben hat er es ja auch so getan, musste er ja, das war eine andere Zeit und jede Zeit hat ihre Mittel. Manchmal, da begegnen wir uns, frühstücken vielleicht oder reden und trinken Wein. Als ich ihn frage, ob er ein Treffen arrangieren könne, antwortet er nicht. Vielleicht missachtet das die Regeln oder ein geheimer Pakt zwischen den Freunden. Dennoch lasse ich mich nicht abschütteln, nicht von meiner Suche jedenfalls und sage: Ich kenne ihn ja gar nicht, nicht ein Wort habe ich mit ihm gewechselt, zwei Jahre war ich alt, als er starb. Aber man begegnet sich zwischen den Zeiten und warum sollte man nicht versuchen daraus etwas zu machen. Wenn wir immer nur die Akten durchblättern, die Bücher lesen, was soll das: da benimmt man sich doch auch nur wie ausgestorben. Das Tote muss leben, muss befreit werden. Johannes, sage ich, flanzendörfer ist mein fremder Freund, glaubst du, er hätte etwas dagegen, wenn ich seinen Weg einschlage, um ihn zu finden. Nein, sagt er, aber wie stellst du dir das vor. Ich werde tun, was zu tun ist, sage ich, das selbe versuchen wie er, einen Text geschehen lassen, koste es, was es wolle, ich habe mich entschieden: und so muss es sein. Was er tat, es ähnelt mir: also werde ich fasten und ihm Nachrichten schreiben. Sie her: einen Briefkasten habe ich immer mit dabei, fehlt nur noch ‚der richtig eigentliche Acker‘ (10). Vielleicht hört er jedenfalls davon im Jenseits, vielleicht kann er sich noch einmal Zeit nehmen, für eine Zigarette zum Beispiel und wir können dann die Sekunden verbringen oder die Chance nutzen, um das Totenreich auszutricksen. Man könnte ihn ja erwecken, ich meine vielleicht ist er doch wirklich noch immer da und früstückt in Abwechslung mit seinen Freunden: die dicht halten und ihn nicht verraten an die Spürhunde. Und ja, vielleicht gefällt ihm das und er sagt sich: Schluss mit Atempause, mit Untertauchen und Verschwundensein.

Anmerkungen zum Hintergrund

In dem Projekt ‚flanzendörferexperiment‘ werde ich es tun: keine Worte mehr, sondern die Beschwörung der Toten. Ich werde, wie flanzendörfer es tat, fasten. Und ich werde schreiben, werde alles tun, um ihn zu finden. Das Projekt endet, wenn der Text endet. Die Regel lautet also: alles oder flanzendörfer. Daher wird ‚flanzendörfer als Teilnehmer von ‚conquering places‘ geführt. Ein erstes, entwurfähnliches Exposé könnt Ihr hier herunterladen. Der Grund weßhalb flanzendörfer für mich wichtig ist, besteht in seiner Schreibhaltung: Sprache als radikaler Selbstausdruck. Genauer gehe ich darauf in ‚THESEN ZUR SACHE DES BARBAREN‘ ein. Ihr findet diesen Text hier.

Anmerkungen

Beitragsbild: Martin Holz

1 zit. nach flanzendörfer aus ‚unmöglich es leben‘

2 flanzendörfer bezeichnete seine Texte als ‚wrackmente‘

3 ich referiere auf ‚totenbeschwörer‘, einen modifizierten Briefkasten, der im Zusammenhang mit ‚flanzendörferexperiment‘ zum Einsatz kommen wird. Material dazu findet ihr hier.

4 zit. nach flanzendörfer aus ‚unmöglich es leben‘

5 zit. nach Peter Böthig aus ‚unmöglich es leben

6 zit. nach flanzendörfer aus ‚unmöglich es leben‘

7 zit. nach flanzendörfer aus ‚unmöglich es leben‘

8 zit. nach flanzendörfer aus ‚unmöglich es leben‘

9 ich habe mit Johannes Jansen über flanzendörfer gesprochen, ihm mein Anliegen und auch mein Projekt ‚flanzendörferexperiment vorgestellt. Ich bemühe mich um eine sinngemäße, aber auch um eine bildhafte Wiedergabe.

10 ich referiere auf meine Ausführungen in ‚THESEN ZUR SACHE DES BARBAREN‘

Über flanzendörfer

flanzendörfer war / ist das Pseudonym von Frank Lanzendörfer: Autor, Grafiker, Maler, Performer. Er galt als extremer Künstler – vorallem in Bezug auf seine Körperkunst und –Experimente: er fastete und versuchte in diesem Rahmen Texte zu produzieren. Schreiben war für ihn ‚radikaler Selbstausdruck‘.

1962 in Oberpoyritz (Sachsen) geboren

ab 1983 freischaffender Künstler in der Underground-Szene der DDR

Mitgründer der Zeitschrift ’schaden‘

1988 gestorben durch einen Sturz von einem Feuerwehrturm

Veröffentlichtungen / Beteiligungen

Beteiligung an den Künstlerbüchern: ‚Verlustich‘ (1985), ‚Achkrach Kuckbuck‘ (1986) und ‚Flugschutt‘ (1986)

In Zeitschriften: ‚Bizarre Städte (Berlin), ‚Liane‘ (Berlin), ‚UND‘ (Dresden), ‚USW‘ (Dresden) und ‚Verwendung‘ (Berlin)

Sowie in: ‚Temperamente‘, ‚Jahrbuch der Lyrik 1986‘ (Luchterhand-Verlages) und in den Anthologien ‚Die andere Sprache. Neue DDR-Literatur der 80er Jahre‘ und ‚Ein Molotow-Cocktail auf fremder Bettkante‘.

Material

flanzendörfer: ‚unmöglich es leben‘ (zusammengestellt von Peter Böthig und Klaus Michael), Janus Press; Berlin 1992

Martin Holz: ‚flanzendörferexperiment‘ (Exposé) auf www.gosteditor.de

Martin Holz: ‚THESEN ZUR SACHE DES BARBAREN‘ auf www.gosteditor.de

Artikel: ’39. Bizarre Städte‘ bei Lyrikzeitung & Poetry News

Rezensionen und Texte zu: ‚unmöglich es leben‘ auf www.planetlyrik.com

Links

flanzendörfer auf wikipedia

111. Sappho und kein Ende

Sappho war die einzige Frau im 9köpfigen ersten Kanon der europäischen Lyrik im hellenistischen Zeitalter neben Alkman, Alkaios, Anakreon, Stesichoros, Ibykos, Simonides, Pindar und Bakchylides. Neun Bände umfaßte ihre Werkausgabe, aber nur ein Gedicht überlebte vollständig. Schon zweimal in den letzten 15 Jahren tauchten größere Teile weiterer Gedichte auf, nach über 2600 Jahren wunderbarerweise. Jetzt scheint es schon wieder der Fall zu sein. Ein anonymer Privatsammler in London zeigte dem Papyrologen Dirk Obbink (Oxford) ein Papyrus, auf dem sich größere Fragmente von zwei Gedichten befinden. Der eine, anscheinend fast vollständige Text handelt von ihren Brüdern, der andere, sehr fragmentarische von unerwiderter Liebe. Obbink ist sich sicher, daß die Texte auf einem etwa dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstammenden Papyrus „zweifellos“ von Sappho stammen, da sie einerseits zu bereits bekannten Fragmenten passen und andererseits in Metrum und Dialekt auf Sappho hinweisen. Vor allem aber weil in einem der Texte auf ihren Bruder Charaxos verwiesen wird – ob er wirklich existierte, wurde mitunter bestritten, weil er in keinem bisher bekannten Fragment erwähnt wird. Der Geschichtsschreiber Herodot nennt seinen Namen im Zusammenhang mit einem Gedicht, das von einer Affäre zwischen ihm und einer ägyptischen Sklavin handele. Das jetzt aufgefundene ist zwar nicht das bei Herodot erwähnte, nennt aber ihn und ihren anderen Bruder Larichos.

Anders als viele andere Texte wurden Sapphos Gedichte nicht von mittelalterlichen Mönchen abgeschrieben und gingen so verloren. Fragmente überlebten in Zitaten antiker Schriftsteller sowie auf Papyrusfragmenten und Tonscherben. Man hofft auf weitere Funde, die im trockenen Wüstensand die Jahrtausende überdauerten.

Obbinks Artikel mit einer Transkription der Originale wird in der Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik erscheinen.

Der Guardian veröffentlichte am 29.1. neben der Nachricht (http://www.theguardian.com/world/2014/jan/29/sappho-ancient-greek-poet-unknown-works-discovered) einen der Texte in englischer Übersetzung (http://www.theguardian.com/books/2014/jan/30/read-sappho-new-unknown-poem-papyrus-classical). Für L&Poe (https://lyrikzeitung.com/2014/01/21/76-sappho-fund/) hat Dirk Uwe Hansen dieses Fragment nach einer italienischen Internet-Meldung übersetzt.

Schwedischer Blogbeitrag (http://venanzio.wordpress.com/2014/01/29/nytt-material-av-sapfo-igen/)

Hier noch einmal Hansens „schnelle und noch etwas rauhe“ Übersetzung:

Doch immer und immer wieder sagst du, Charaxos komme

mit einem vollbeladenen Schiff; das weiß, glaube ich, Zeus

und es wissen die Götter alle, du aber musst so

etwas nicht denken.

Mich aber sollst du schicken und mich bitten

lassen, innig, die Herrin Hera,

dass er hierher kommt und sein Schiff

heil zurückbringt

und uns gesund wiederfindet. alles andere

überlassen wir lieber den Göttern, denn

ruhiges Wetter entsteht oft schnell nach

gewaltigen Stürmen.

Denen der König des Olymp einen Beschützer

schicken will, der sie aus Gefahren rettet,

die werden glücklich

werden und reich.

Auch wir, wenn Larichos seinen Kopf

erhebt und einmal zum Mann wird,

dann werden sicher auch wir von großer

Sorge erlöst.

———-

ἀλλ’ ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην

νᾶϊ σὺμ πλέαι· τὰ μέν̣, οἴο̣μα̣ι, Ζεῦς

οἶδε σύμπαντές τε θέοι· σὲ δ᾽οὐ χρῆ

ταῦτα νόεισθαι,

ἀλλὰ καὶ πέμπην ἔμε καὶ κέλ⟦η⟧`ε ́ςθαι

πόλλα λίσσεσθαι̣ βασί̣λ̣η̣αν Ἤρ̣αν

ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα

νᾶα Χάραξον,

κἄμμ’ ἐπεύρην ἀρτέ̣ μ̣ εας· τὰ δ’ ἄλλα

πάντα δαιμόνεσσι̣ν ἐπι̣τ̣ρόπωμεν·

εὐδίαι̣ γὰ̣ρ̣ ἐκ μεγάλαν ἀήτα̣ν̣

αἶψα πέλ̣̣ο̣νται·

τῶν κε βόλληται βασίλευς Ὀλύμπω

δαίμον’ ἐκ πόνων ἐπάρ{η}`ω ́γον ἤδη

περτρόπην, κῆνοι μ̣άκαρες πέλονται

καὶ πολύολβοι.

κἄμμες, αἴ κε τὰν κεφάλαν ἀέρρῃ

Λάριχος καὶ δήποτ᾽ἄνηρ γένηται,

καὶ μάλ’ἐκ πόλλ⟦η⟧`αν ́ βαρ̣υθύμ̣ιάν̣ κεν

αἶψα λύθειμεν.

110. Wunderblock

Mit Uljana Wolf erobert der ästhetische Humor die von Frauen geschriebene deutschsprachige Lyrik. Der vierte Zyklus des Bandes, „Spitzen“, bildet die Wunderblock-Struktur des unwillkürlichen Gedächtnisses nach, Schrift und ihre Überschreibung. Zu sehen ist ein spätbürgerliches Tableau mit Frauen, die plaudernd mit ihrer Schiffchenarbeit unter der Lampe sitzen und von den Männern als „schnatternde Gänse“ abgetan werden.

Davor schiebt sich eine spöttische Stimme, die Seemannsknoten knüpfende Männer neben die Stickerinnen rückt und das Patriarchat in Gestalt der Begründer der Psychoanalyse verlacht, deren phallozentrischer Blick auf Frauen eine zutreffende Diagnose weiblicher Neurosen verhinderte. Das weibliche Bewusstsein vertauscht die Tonlage seiner feministischen Kämpfe mit der souveränen Sprache verdoppelter und vervielfachter Reflexion, der des Komischen. Der Unernst tritt in seiner geschichtlichen Qualität zutage.

Die Zweistimmigkeit des Textes verdankt sich einer porösen Schreibweise. Laut- und Letternspiele, eine assoziationsreiche saloppe Sprechsprache pflanzen dem Text eine Selbstläufigkeit ein, die den Eindruck vermittelt, die Wörter riefen sich wie bei einem Kinderspiel wechselseitig auf. / Sibylle Cramer, Süddeutsche Zeitung 29.1. (http://www.sueddeutsche.de/r5R388/1800837/Eselszeilen.html)

Neueste Kommentare