Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Rotdorn meiner Kinderjahre

Jedes Jahr im Mai fallen mir vier, nein drei Worte der Dichterin Eva Strittmatter ein, jedes Jahr wenn dem Rotdorn das Rot aufgeht, die Worte, es ist ein Vers, vier Trochäen:

Rotdorn meiner Kinderjahre

Jetzt lese ich das Gedicht nach, es ist fast ein wenig enttäuschend, aber der Anfang ist stark. Das muß ein Gedicht erst mal schaffen, mir, der jeden Tag Gedichte liest, jedes Jahr mindestens einmal einzufallen. Es gibt vielleicht ein paar bessere Gedichte von ihr (ich bin kein großer Fan und habe schon StudentInnen gegen mich aufgebracht, weil ich an einem Gedicht, das sie liebten, herumkrittelte). Aber nun: ROTDORN!

Eva Strittmatter

(* 8. Februar 1930 in Neuruppin; † 3. Januar 2011 in Berlin)

Rotdorn

Rotdorn meiner Kinderjahre

Unterm roten Rotdorndach

Bin ich ein und aus gegangen.

Und der Rotdorn ging mir nach.

Roter Rotdorn meiner Kindheit.

Straßenbaum der kleinen Stadt,

Die ich liebte, die mich liebte,

Die mich aufgezogen hat.

Aus: Eva Strittmatter, Ich mach ein Lied aus Stille. Gedichte. Berlin, Weimar: Aufbau, 1973, S. 12.

Scribentisch

Zum Tag der kyrillischen Schrift (zumindest wie er in Bulgarien begangen wird) heute etwas nicht von einem bulgarischen Dichter, sondern von einem russischen. Bulgarisch, russisch, deutsch, was ist schon die Herkunft, geschweige die Staatsangehörigkeit, heute entscheidet die SCHRIFT. Valeri Scherstjanoi wurde am 3. September 1950 geboren, WO? Die deutsche Wikipedia sagt: „in Sagiz, Kasachische SSR, Sowjetunion“, die russische: „в советском концлагере в Казахстане“, „in einem sowjetischen Konzlager [russische Abkürzung] in Kasachstan“. Die russische Version sagt noch etwas über die Mutter: dass sie eine „unterdrückte Litauerin“ war (deshalb wohl das Lager).1979 (russische) oder Anfang der 80er (deutsche Wiki) übersiedelte er (deutsch) bzw. emigrierte (russisch) nach Deutschland (russisch) oder in die DDR (deutsch). Er schreibt seine Werke teils russisch, teils deutsch. Der Mündlichkeit (als Lautdichter und Performer) und Schriftlichkeit nach, also in Kernbereichen seiner künstlerischen Arbeit, sind es durchaus russische Laute und Buchstaben..

„Scribentisch“ nennt er einen Teil seiner Arbeit. 1990 erschien ein Buch: „das russische abc – scribentisch“. Schon auf dem Umschlag eine Grafik, ein Bild aus russischen Buchstaben, überwiegend das kyrillische „Alpha und Omega,“ der erste und letzte Buchstabe des russischen Azbuk (Alphabets), a und ja.

Das russische Alphabet wurde 1918 von 35 auf 32 Buchstaben reduziert – die emigrierten Schriftsteller wie Marina Zwetajewa oder Wladislaw Chodassewitsch benutzten also noch andere Buchstaben. Ein kirchenslawisches Wörterbuch von 1880 spricht sogar von 38-44 Buchstaben, einige davon hatten Zahlenwerte. Scherstjanoi verwendet für seine Scribentismen die alten Wörterbücher, aber auch die „Sternensprache“ des futuristischen Dichters Welemir Chlebnikow“ sowie „die pädagogischen ausarbeitungen von lev tolstoi, als er seine Bauernkinder unterrichtete“.

Hier eine Übung in Linksschreibung – sein großer Anreger Carlfriedrich Claus im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz nutzte bewußt die Energie, die entsteht, wenn ein Rechtshänder mit links schreibt.

Hier etwas über die zwei Buchstaben a und ja, zuerst in einer poetologischen oder poetischen Skizze aus diesem Buch, hier ist das Schriftbild wichtig, gebildet aus Schreibmaschine und Handschrift.

A und B sind die ersten zwei Buchstaben wie im Lateinischen, man spricht das wie As (stimmhaftes s) und Buka. As aber ist „ich“, und das russische Wort für ich besteht aus dem letzten Buchstaben des Asbuk, dem „Ja“, geschrieben wie ein spiegelverkehrtes großes R. Die drei Buchstaben für a, s stimmhaft und ja finden sich vielfach auf dem Titelbild.

Aus der Kombination az und ja aber entsteht das Wort „Asija“, Asien. Sehen Sie selbst:

Alle Schriftbilder aus: valeri scherstjanoi: das russische abc – scribentisch, Rothenberg: Gertraud Scholz Verlag, 1990.

Kleine Auswahl weiterer Bücher des Autors:

- laute hören bilder zeichnen. gertraud scholz verlag 1991

- Tango mit Kühen. Anthologie der russischen Lautpoesie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wien: edition selene, 1998

- lauter scherben. Texte Zeichnungen Chronik. Books on Demand Norderstedt, 2008

- Mein Futurismus. Mit einem Nachwort von Michael Lentz. Berlin: Matthes & Seitz, 2011

- Alexei Krutschonych „Phonetik des Theaters“. Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Valeri Scherstjanoi.. Leipzig: Reinecke & Voß, 2011

- partitions scribentiques. hochroth Paris 2013

Wir

Max Herrmann-Neiße

(* 23. Mai 1886 in Neiße, Schlesien; † 8. April 1941 in London)

Unserer Ohnmacht Grabgesang

Ob wir auch zürnen — wir vermögen nichts!

Und keine Schindel fällt um uns vom Dache;

wenn ich auch noch so spöttisch ihrer lache

und nehme sie zu Narren des Gedichts:

Sie ordnen mich wie eine fremde Sache

kühl in die Kästen ihres Weltgerichts,

sie zählen meines herben Angesichts

jedwedes Zucken in geheimer Rache.

Ob wir auch zürnen – wir sind stets besiegt!

Sie sielen sich gesättigter im Seichten

mit Glatzen, die der Henkersruhm beglänzte.

Wenn unser Leben unter Leid erliegt

und keucht in Krämpfen nach dem Nie-Erreichten,

so prangen unverwüstlich ihre Wänste.

In: Max Herrmann-Neiße, Schattenhafte Lockung. Gedichte 3. Frankfurt/Main: Zweitausendeins, 1990 (2. Aufl.), S. 191

Mund ob Mund

Johannes R. Becher

(* 22. Mai 1891 in München; † 11. Oktober 1958 in Ost-Berlin)

MUND OB MUND

Mund ob Mund –

Deine Hand auf meiner Stirn –:

Geliebte was fiel noch schwer?!

Frieden wär.

Und Völker Umarmende sich.

Heiliger Bund.

Unsere Menschenschritte klirrten sehr.

Nichts das unmöglich wär.

Geliebteste in unserem Leib

Berg schwingt, glänzt Meer.

Der Mensch erblüht.

O Mann! O Weib!

Mit Eroberer-Fäusten stieß ich Stern auf Erden nieder.

So klebte nimmer Erde schwer.

Mit Eroberer-Fäusten Himmel erdennieder.

Da erschwebten selbst die Ärmsten, körperleer.

Landschaften, Paradiese kreisten.

Kaleidoskop. Und klar Gehirn.

Nichts das unmöglich wär.

Glück den Schwachen und Verwaisten.

Wie tönt ein Hund …

Mund ob Mund…

Mit Eroberer-Fäusten —

Deine Hand auf meiner Stirn.

Aus: Gedichte um Lotte

Aus: Becher und die Insel. Briefe und Dichtungen 1916-1954. Hrsg. Rolf Harder und Ilse Siebert. Leipzig: Insel, 1981, S. 172

„Dichtung der Naturvölker!“

Zum Welttag der kulturellen Vielfalt zwei Gedichte aus einer Sammlung, die im Sprachgebrauch der Zeit „Dichtungen der Naturvölker“ hieß. Terminologisch und begrifflich sozusagen nicht auf der „Höhe“ unserer Zeit, aber wieviel Material! Was für ein Entdecker- und Sammlergeist. Aus der Einleitung:

Zu den wenigen Gebieten der künstlerischen Weltproduktion, die bisher nur sehr selten beachtet worden sind, gehört die Dichtung der Naturvölker. Ganz im Gegensatz zur Plastik der Primitiven. Eine seltsame Laune des Schicksals hatte im Laufe der letzten Generationen der naturvölkischen Schnitzkunst einen starken Einfluß auf manche europäischen Maler und Plastiker eingeräumt. Und so sind denn auch weite Gebiete der figürlichen Plastik Afrikas, Ozeaniens, Amerikas mehr oder weniger eingehend untersucht worden. Nicht so die Dichtung der Naturvölker!

Dennoch ist die poetische Begabung der Naturvölker keineswegs geringer als ihr plastisches Talent. Wer die Gesänge und Gedichte der Primitiven kennt, ist vielleicht sogar geneigt, die Dokumente ihrer dichterischen Phantasie höher als die ihrer plastischen Schöpferkraft zu stellen. Freilich scheinen hier in der Plastik letzte Formulierungen, endgültige Prägungen geleistet zu sein, während die dichterische Produktion nicht so unmittelbar zu genießen und zu bewerten ist.

Gleichwohl: auch in dem Gebiet der lyrischen Dichtung hat der Naturmensch Werke geschaffen, mit denen er sich kühn in die Reihe der großen Lyriker stellen kann. Hier ist ihm eindeutiger als sonst der große Wurf gelungen, durch den sich jeder wahrhaft produktive Geist als solcher legitimiert: die Grenzen der Rasse, der Sprache, des Erdteils sind übersprungen, und mit begeistertem Wort findet er Gedanken und formuliert er Gefühle, die zum Innersten des Allmenschlichen gehören. Frömmigkeit, Liebe, Krieg und ihr tragisch dunkler Gegenspieler: Trauer und Schmerz, sie alle finden ihren Ausdruck.

KALTES HERZ

MODERNES LIED AUS HAWAII, SÜDSEE

Liebessehnsucht treibt mich zu dir,

Herz so kalt, so kalt!

Ganz erfroren bin ich

Durch die beißende Kälte.

Wie bitter kalt der Regen,

Bitter kalt der Strom, —

Ganz und gar durchfröstelt

Durch die beißende Kälte.

Woran denkst du, sprich?

Sollten du und ich

Uns nicht in die Arme schließen,

Um die Kälte abzuhalten?

Nach Nathaniel B. Emerson: „Unwritten literature of Hawaii“, im Smithson. Inst. Bur. Am.

Ethn., Bull. 38; Washington, 1909; S. 163.

Aus: Dichtungen der Naturvölker. Religiöse, magische und profane Lyrik. Gesammelt, gesichtet und in deutscher Sprache herausgegeben von Eckart v. Sydow. Wien: Phaidon, , 1935, S. 125

DER GOTTGLEICHE EUROPÄER

CAMMA, GABUN, WEST-AFRIKA

Im blauen Palast des tiefen Meeres

Wohnt ein seltsames Wesen.

Seine Haut ist weiß wie Salz,

Sein Haar lang und geflochten wie Seegras.

Es ist größer als die Fürsten der Erde.

Sein Kleid ist wie das von Fischen,

Fischen, die reizvoller sind als Vögel.

Sein Haus ist errichtet aus Messingstäben.

Sein Garten ist ein Wald von Tabakpflanzen.

Auf seinem Land sind weiße Perlen ausgestreut,

Wie Sandkörner auf dem Meeresstrand.

Nach W. W. Reade: „Savage Africa“, London, 1863; S. 228.

Aus: Ebd. S. l80.

Ich bin wie ein Baum in Blüte

Otokar Březina

(* 13. September 1868 in Počátky, Österreich-Ungarn; † 25. März 1929 in Jaroměřice nad Rokytnou)

Ich bin wie ein Baum in Blüte…

Ich bin wie ein Baum in Blüte, tönend von Bienen, Insekten: Lachen und Ruh;

Blut: Aufgang der Sonne, Tag badet verjüngt im feurigen Schein;

in den Korridoren des Lichts habe ich Düfte gebreitet für meiner Liebhaber Schuh‘

und in den Schoß der Frauen warf ich das Geheimnis der Nächte hinein.

Doch eifersüchtig, wenn ich nachts, matt von der Lenze Umatmung, im Schlummer denk’,

will ich nicht, daß du meine ätherischen Schwestern begehrst, die dich locken zum Tanz:

in Jahrtausenden häuft‘ ich Schätze, ein Königsgeschenk,

und jenen, die nichts zu fordern verstehen, geb’ ich es ganz.

Für sie ist die Grausamkeit meiner Liebe,

Ermattens Grabesnacht,

meiner Blicke Tiefe, so seltsam

wie Sternenbilder entfacht,

Kelch meiner Sekunden, wo der Ewigkeit Licht

wie Blut sicb ergießt,

und der Küsse Taumel

böse und süß.

Bin nicht wie die Schwestern: ewige Nacht

breitet sich rot hinter meinen Träumen aus,

mit der Hochzeitsfackel ob der Liebenden Haupt

anzünd’ ich das Haus:

Mit feuriger Sichel schnitt ich die Blüten, gesät von mir,

mit Flammen verjag’ ich, den ich lockte, der Vögel Zug;

doch die Seelen, harrend seit Jahrhunderten, kommen aus geheimnisvoller Nacht heran,

in tötlicber Stille auf rauschender Bahn,

ätherischer Falter funkelnder Flug,

die Fackeln umkreisend, entzündet von mir

um der Erde feurigen Bug.

Sklavin des Ewigen, Fürstin des Wahns, ich kenne der Masse tieferen Klang,

erster Sonne Pracht, Wolke des Tages, der sinkt;

ein Tränenstrom netzt meine herrlichen Wangen, entfließend der Wimper, die in Wollust sank,

in meinem Weinen spiegelt sich das Kreisen der Sterne, Musik der Nacbt in ihm sich aufschwingt:

denn Fluch der geheimen Schuld und die Zeit schluchzt in meinem Lachen bang

und in meinem, vom Lachen des Lichtes tränenden Weinen

Hoffnung der Wiederkehr klingt.

In: Ottokar [sic] Březina , Hymnen, Leipzig: Kurt Wolff, 1913, S. 13f. Nachdruck in: Der Jüngste Tag. Die Bücherei einer Epoche. Neu herausgegeben u.m.e. dokumentarischen Anhang versehen von Heinz Schöffler. Frankfurt/Main: Scheffler, 1970, S. 34Sf

Hinter dem Sternenkopfe des Kometen

Heute vor 110 Jahren, 1910: Die Erde durchquert den Schweif des Halleyschen Kometen. Kurz zuvor hatten Astronomen darin das giftige Gas Dicyan entdeckt. »In Chicago dichteten Menschen Tür- und Fensterritzen mit Lappen ab. Aus Konstantinopel wurde berichtet, Tausende hätten in Nachthemden auf ihren Hausdächern gestanden. […] US-Kirchen hielten Gottesdienste rund um die Uhr ab, um das Schlimmste abzuwenden.« (Die Zeit 05-2010) »Während die wissenschaftlichen Beobachtungen, soweit heute bekannt wurde, meist nur negative Ergebnisse lieferten, hat das Volk besonders in den großen Städten den Durchgang in seiner Weise gefeiert, wobei Trinken und Skandal die Hauptsache waren […]« Sirius, Zeitschrift für populäre Astronomie, Juni 1910, S. 129.

Natürlich fand der Komet auch in Gedichte. Hier bei

Paul Boldt

(* 31. Dezember 1885 in Christfelde, Westpreußen; † 16. März 1921 in Freiburg im Breisgau)

Der Schnellzug

Es sprang am Walde auf in panischem Schrecke,

Die gelben Augen in die Nacht geschlagen. –

Die Weiche lärmt vom Hammerschlag der Wagen

Voll blanken Lärms, indes sie fern schon jagen

Im blinden Walde, lauert an der Strecke

Die Kurve wach. Es schwanken die Verdecke.

Wie Schneesturm rennt der D-Zug durch die Ecke,

Und tänzelnd wiegen sich die schweren Wagen.

Der Nebel liegt, ein Lava, auf den Städten

Und färbt den Herbsttag grün. Auf weiter Reise

Wandert der Zug entlang den Kupferdrähten.

Der Führer fühlt den Schlag der Triebradkreise

Hinter dem Sternenkopfe des Kometen,

Der zischend hinfällt über das Geleise.

In: Paul Boldt, Junge Pferde! Junge Pferde! Das Gesamtwerk. Lyrik, Prosa, Dokumente. Olten: Walter, 1979, S. 30. Erstveröffentlichung: Die Aktion Bd. 2, Jg. 1912, Nr. 45 (6. Nov.)

Auch ein Galgenlied

Jakob van Hoddis

Postskriptum des Magiers:

Galgenlied

Das Ur-Ich und die Ich-Idee

Gingen selbander im grünen Klee:

Die Ichidee fiel hin ins Gras,

Das Ur-Ich wurde vor Schreck ganz blaß.

Da sprach das Ur- zur Ichidee:

»Was wandelst du im grünen Klee?«

Da sprach die Ichidee zum Ur-:

»Ich wandle nur auf deiner Spur.« –

Da, Freunde, hub sich große Not:

Ich schlug mich gegenseitig tot.

Aus: Jakob van Hoddis, Dichtungen und Briefe. Hrsg. u. kommentiert von Regina Nörtemann. Göttingen: Wallstein, 2007, S. 63

Morgen des Philosophen

Jakob van Hoddis

Der Morgen des Philosophen

Er spricht: »Nicht ängstlich an Gestaden

Auf offnem Meere will ich baden

(Ha! der Vergleich ist ein gewagter!):

Ich werde frei vom Frohn der Zeiten

Zum kosmisch-schöpferischen schreiten.« –

(Kosmisch, sagt er.)

Er wandelt kühn um seinen Tisch, er wandelt schon die ganze Nacht

Wohl in dem gelben Lampenlicht

Das jetzt am blauen Tag zerbricht

(Die ganze Nacht hat er umgebracht!

So ein Kerl!)

Aus: Jakob van Hoddis, Dichtungen und Briefe. Hrsg. u. kommentiert von Regina Nörtemann. Göttingen: Wallstein, 2007, S. 30

Zwei Fassungen

Jakob van Hoddis

(* 16. Mai 1887 in Berlin; ermordet 1942 in Sobibór, Generalgouvernement)

Nachlassfassung, Marbach

Varieté XI

Draußen

Die Sommernacht ist schwer nur zu ertragen!

Vier Herren gehn mit abgeknöpftem Kragen.

Ein Lackbeschuhter stellt der Schnepse nach …

Da polterts her – Ein langgedehnter Krach:

Der Donner!

Au!

Ist die Reklame plump,

Blitz!

Ein feiner Mensch liebt nicht den lauten Mum-

pitz!

Das klingt ja ganz, als ob der dicke nackte

Weltgeist

Ganz vertrackte Katarakte im Tackte knackte.

Aus: Jakob van Hoddis, Dichtungen und Briefe. Hrsg. u. kommentiert von Regina Nörtemann. Göttingen: Wallstein, 2007, S. 15

Sturm-Fassung (Erstdruck, Der Sturm Nr. 47, 21. Januar 1911)

Varieté X

Draußen

Die Sommernacht ist schwer nur zu ertragen!

Vier Herren gehn mit abgeknöpftem Kragen.

Ein Lackbeschuhter stelzt der Schnepse nach …

Da polterts her – Ein langgedehnter Krach:

Der Donner!

Au!

Ist die Reklame plump,

Blitz!

Ein feiner Mensch liebt nicht den lauten Mum-

pitz!

Das klingt ja ganz, als ob der dicke nackte

Weltgeist

Ganz vertrackte Katarakte im Tackte kackte.

Aus: Ebd. S. 20

Asia

Wilhelm Klemm

(* 15. Mai 1881 in Leipzig; † 23. Januar 1968 in Wiesbaden)

Asia

Komm näher, mein Asien! Durch deine Klüfte

Galoppieren noch immer die Reiter der Makedonen,

Alexander ist nicht gestorben! Und die trüben Geister der Lüfte

Verlassen dich nicht, noch die Träume, die wonnig im Opium wohnen.

Du fliegst daher auf den Flügeln der Steppen,

Deine goldenen Brüste baden sich in den lauen

Meeren, und deine herrlichen, blauen

Nächte funkeln über Chinas Ebenholztreppen.

Wiege der Götter bist du. Das Paradies thront.

Menschengeschlechterkaskaden rauschen und heilige Schriften,

Hier sind Lotosblume, Kreuz und halber Mond.

Heimat der Seuchen bist du und furchtbaren Gifte!

Rauchmäuler öffnen sich, ungeheure Umarmung der Toten,

Götter und Vizegötter, mythenverwachsener Wald,

Bodenlose Süßigkeit von all dem, was verrucht und verboten

Birgst du, und was in Menschenherzen sich ahnungsvoll ballt,

Leidenschaften, auf Allmacht gerichtet,

Offenbarung, die vom Leiden befreit,

Süßeste Urfetische, und der Liebe zehntausend Gesichter,

Und ein ewiges Lächeln, schön, wie ein Bild aus alter Zeit:

Im Azurtempel, am Fuß des Gebirges war

Der Ort, wo die letzte Weisheit erkannte der Weise –

Die Berge grünten in ihrem Lockenhaar,

Und die Lilien blühten neben dem Eise.

Aus: Gedichte des Expressionismus. Hrsg. Dietrich Bode. Stuttgart: Reclam 1991 (1. Aufl. 1966), S. 123f. Zuerst in: Wilhelm Klemm, Aufforderung. Berlin: Verlag Die Aktion 1917.

Es

Martin Winter

es

es ist alles die geschichte

es ist alles ein gedicht

es ist alles bei tabori

es ist alles einfach nicht

es ist alles sarajewo

es ist alles tiananmen

es ist alles Srebrenica

es ist alles nicht so schoen

es ist alles gute arbeit

es ist alles fremdenrecht

es sind alles die Pensionen

es ist alles konkurrenz

es ist alles Stadtentwicklung

es ist alles Zuckerbrot

es ist manches ungeheuer

es ist manches ziemlich tot

es ist alles gazastreifen

es ist alles engagement

es hofft alles auf obama

es ist alles kompliziert

es ist alles die Vererbung

es ist alles das geschlecht

es ist alles die Umgebung

es ist alles nicht so schlecht

es ist alles in der zeitung

es ist alles im journal

es ist alles in der Werbung

es ist alles kapital

es ist alles in der erde

es ist alles in der luft

es ist alles in den Sternen

es ist alles in der gruft

es ist alles gazastreifen

es ist alles israel

es ist alles schoener wohnen

es ist alles ein befehl

es geht alles immer weiter

es bleibt alles wieder stehen

es wird alles wieder heiter

es wird alles untergehen

Aus: Martin Winter: Der Mond muss perfekt sein. She has to be perfect. Mit 27 Übersetzungen von Yi Sha. Wien: Literatur- und Kunstverein fabrik.transit, 2016

Das hebräische Sonett

Seit rund anderthalb Jahrtausenden leben Juden in Deutschland, sie haben natürlich auch gedichtet. Manche auf Deutsch, wie vielleicht als Erster der einzige jüdische Minnesänger Süßkind von Trimberg (ob er Jude wahr oder sich nur so maskierte, ist umstritten). Obwohl die meisten neueren Dichter wie Heine oder Lasker-Schüler Deutsch schrieben und wohl kaum Hebräisch konnten, gibt es vielfältige unterirdische Strömungen. Einigen davon kann man in einer wunderbaren dreibändigen Edition des im Russischen Reich, in der heutigen Ukraine geborenen hebräischen Dichters Saul Tschernichowski nachgehen, nachzugehen beginnen. Er wurde im gleichen Jahr wie Rilke geboren und war mit russischen Dichtern befreundet, Wladislaw Chodassewitsch übersetzte ihn ins Russische, er war ein Neuerer, ein Modernist, wenn man so will, aber in einer völlig anderen Lage als die französischen oder deutschen Dichter der Zeit. Er entschloß sich, auf Hebräisch zu dichten und buchstäblich eine moderne Literatursprache für das seit Äonen nur sakral lebendige Hebräisch mit zu entwickeln. Also las und übersetzte er die Weltliteratur, teilweise aus deutschen Fassungen (Gilgamesch, die Edda), aber auch Shakespeare, Horaz, Homer, Molière und auch Goethe. Das erste Gedicht des ersten Bandes ist ein formstrenges Sonett, es adaptiert die europäische Klassik. Aber sieh da, es gab einen Dichter, Immanuel von Rom (Immanuel ben Schlomo ha-Romi, Manouello Romano oder Manoello Giudeo, geboren um 1261 in Rom; gestorben um 1335), der Jahrhunderte vor dem ersten deutschen Sonett bereits hebräische Sonette schrieb!

Saul Tschernichowski

(שאול טשרניחובסקי)

(* 20. August 1875 in Michailowka, Russland / Ukraine; † 14. Oktober 1943 in Jerusalem)

Auf das hebräische Sonett

Wie teuer du mir bist, Sonett, oh Lied aus Gold!

Schon seit der Renaissance bist du uns eine Weisung.

Immanuel von Rom verehrte deinen Klang,

zu seiner Zeit war er der einzige, unsterblich.

Verdichtetes Gedicht, ein Ausdruck rein wie Gold,

so fein umfasst in dir das Große selbst das Kleinste,

der Strophe höchster Kunst ist Klang von Kraft und Stolz,

und dein Gedankengang das Licht von klaren Blitzen.

Mein Denken ist in dir auf einen Punkt gebracht.

Was wähle ich als Bild? Das Gusseisen, das fließt,

sich Formen unterwirft und klanggetränkt erstarrt.

Bist nicht auch du wie dies: als Zeichnung eingeritzt

in eng umgrenzte Form der Überlieferung,

Gedanken eng gepresst und Worte weit gespannt.

Odessa 5680 (1919/20)

Deutsch von Jörg Schulte. Aus: Saul Tschernichowski, Dein Glanz nahm mir die Worte. Band I: Sonette, Idyllen, Gedichte. Berlin: Rugerup, 2020, S. 25.

Zu Wedekinds Begräbnis

Am 12. März 1918 wird der Dichter Frank Wedekind (* 24. Juli 1864 in Hannover; † 9. März 1918 in München) begraben.

Bertolt Brecht

Zu Wedekinds Begräbnis

Sie standen ratlos in Zylinderhüten.

Wie um ein Geieraas. Verstörte Raben.

Und ob sie (Tränen schwitzend) sich bemühten:

Sie konnten diesen Gaukler nicht begraben.

Aus; Bertolt Brecht, Große Kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. XIII: Gedichte 3. Aufbau/Suhrkamp, 1993, S. 115

Frank Wedekind stirbt am 9. März 1918 in München. Brecht nimmt an der Beerdigung am 12. März teil. Es kommt dabei zu Zwischenfällen: Zaungäste, Prostituierte, Halbwüchsige und Vagabunden bringen den Trauerzug durcheinander. Der Schriftsteller Heinrich Lautensack stürzt an der offenen Grube nieder und gibt einen verwirrten Nachruf von sich.

Ebd. S. 440

Bertolt Brecht: Frank Wedekind

Seine Vitalität war das Schönste an ihm. Ob er einen Saal, in dem Hunderte von Studenten lärmten, ob er ein Zimmer, eine Bühne betrat, in seiner eigentümlichen Haltung, den scharfgeschnittenen, ehernen Schädel etwas geduckt vorstreckend, ein wenig schwerfällig und beklemmend: es wurde still. … Er sang vor einigen Wochen in der Bonbonniere zur Gitarre seine Lieder mit spröder Stimme, etwas monoton und sehr ungeschult: Nie hat mich ein Sänger so begeistert und erschüttert. Es war die enorme Lebendigkeit dieses Menschen, die Energie, die ihn befähigte, von Gelächter und Hohn überschüttet, sein ehernes Hoheslied auf die Menschlichkeit zu schaffen, die ihm auch diesen persönlichen Zauber verlieh. Er schien nicht sterblich.

Ebd., Bd. XXI: Schriften 1, 1992, S. 35

Folg mir nicht nach, mein Bruder

Rose Ausländer

(* 11. Mai 1901 in Czernowitz, Österreich-Ungarn; † 3. Januar 1988 in Düsseldorf)

Folg mir nicht nach, mein Bruder

[Nach Itzik Manger. Aus dem Jiddischen]

Ich bin der Weg ins Leere,

das blonde Sonnensinken,

die braune Hirtenflöte,

das müde Abendwinken.

Folg mir nicht nach, mein Bruder –

mein Gehen ist Vergehn!

Es wird dein junger Glaube

an meinem Weh verwehn!

Ein Dolch ist meine Schönheit,

der tief sich gräbt ins Herz.

Zwei blaue Lippen über

dem Kruge Wein: mein Schmerz.

Mein Sehnen: ein Zigeuner

in windgepeitschter Steppe.

Eine tote, bleiche Mutter

auf dunkler Abendtreppe.

Folg mir nicht nach, mein Bruder,

mein Gehen ist Vergehn!

Es wird dein junger Glaube

an meinem Weh verwehn!

Meine Gier: eine nackte Nonne,

vor dem Altar gebeugt,

die ihre heißen Brüste

dem blonden Narren neigt.

Meine Luft: ein Regenbogen,

der an der Sonne reift

und in der Hand verflüchtet,

die gierig nach ihm greift.

Mein Haß: ein wilder Reiter,

in seiner Hand ein Strick,

doch statt den Feind erwürgt er

im Wahn sein eignes Glück.

Folg mir nicht nach, mein Bruder –

mein Gehen ist Vergehn!

Es wird dein junger Glaube

an meinem Weh verwehn.

(1985)

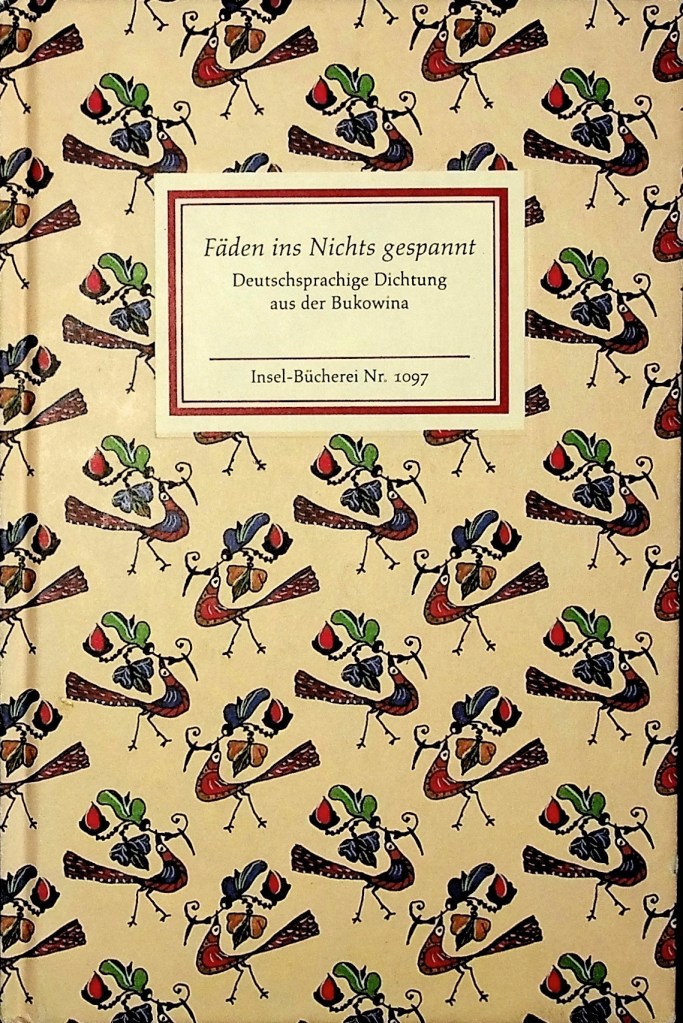

Aus: Fäden ins Nichts gespannt. Deutschsprachige Dichtung aus der Bukowina. Herausgegeben von Klaus Werner. Frankfurt/Main, Leipzig: Insel, 1991, S. 55f

Neueste Kommentare