Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Amy Lowell 150

Amy Lowell (* 9. Februar 1874 in Brookline, Massachusetts; † 12. Mai 1925 ebenda) war eine US-amerikanische Frauenrechtlerin und Dichterin. Sie erhielt 1926 [also postum] den Pulitzer-Preis für Lyrik. Wikipedia

Zikaden

Ufer des Lake Michigan

Zikaden raspelten in den düsteren Bäumen,

Und ich dachte, sie sind kleine weiße Skelette,

Die mit zwei Knochenfingern auf der Fidel spielen.

Wie lange ist es her, seit die Indianer hier gingen,

Mit glatten Füßen über den Sand schlichen?

Wie lange ist es her, seit die Indianer hier starben

Und ihnen der kriechende Sand Knochen vom Knochen raspelte?

Tote Indianer unterm Sand, die ihre Knochen gegen

Wampumschnüre schlagen.

Die Wurzeln junger Bäume haben ihre Gräber aufgerissen,

Aber in den Ästen sitzen kleine weiße Skelette

Und feilen bittere Totenklagen durch die Augustnacht.

Deutsch von Jürgen Brôcan, aus: SEHEN heißt ändern. Dreißig amerikanische Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Eine zweisprachige Anthologie. Herausgegeben, übertragen und mit einem Nachwort versehen von Jürgen Brôcan. Lyrik Kabinett München, 2006, S. 163

Katydids

Shore of Lake Michigan

Katydids scraped in the dim trees,

And I thought they were little white skeletons

Playing the fiddle with a pair of finger-bones.

How long is it since Indians walked here,

Stealing along the sands with smooth feet?

How long is it since Indians died here

And the creeping sands scraped them bone from bone?

Dead Indians under the sands, playing their bones against strings

of wampum.

The roots of new, young trees have torn their graves asunder,

But in the branches sit little white skeletons

Rasping a bitter death-dirge through the August night.

Weltkind und gläubig

Alfons Paquet

(* 26. Januar 1881 in Wiesbaden; † 8. Februar 1944, heute vor 80 Jahren, in Frankfurt am Main)

KURZE BIOGRAPHIE

In Wiesbaden bin ich geboren,

In London pfiff mir der Wind um die Ohren,

In Sibirien sah ich, was Fremde ist,

In China wurde ich Christ,

In Amerika Europäer.

So kam ich der Heimat wieder näher.

Europas Jordan ist der Rhein:

Man kann ein Weltkind und gläubig sein.

Aus: Alfons Paquet: Gesammelte Werke. Erster Band. Gedichte. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1970, S. 37.

Wenn ein Kind geboren wird

Phoebe Giannisi wurde 1964 in Athen geboren. Sie studierte Architektur an den Universitäten von Athen und Lyon und ist Professorin an der Universität von Thessalien in Volos.

Phoebe Giannisi

(Penelope IV)

Wenn ein Kind geboren wird

fließt Zärtlichkeit

wie Milch aus den Brüsten

der reine Himmel

wie seine Augen die nur undeutlich sehen

etwas großes wird geboren in etwas so kleinem

offen und geschlossen

jedes Neugeborene ist Zeus in seiner Höhle

gesäugt von Ziegen

hilflos und deswegen

mächtiger als alles

bereit

es hält in seiner Hand die Welt

ich erwache mitten in der Nacht

um ihm meine Liebe zuzuflüstern

den Kampf seine Macht für das Leben

die Socken seine Kleider

unseren eigenen unbesiegbaren Duft

seinen ruhigen Schlaf

wieder ist ein unendliches Geschenk von den

Sternen gefallen

(Volos, 13.5.08)

Aus: Phoebe Giannisi, Homerika. Gedichte. Übersetzt von Dirk Uwe Hansen. Leipzig: Reinecke & Voß, 2016, S. 72

Gehen ist besser als Stehen

Heute vor 40 Jahren starb der spanische Dichter Jorge Guillén.

LIEDCHEN ZUM AUFSTEHEN

(Dunkle Müdigkeit,

Morgen für brennende Lampen.)

Schüttle den Schlaf ab, Freund,

bist noch am Leben, auf.

Gut ist das Leben,

gut ist es, neu zu beginnen.

An Arbeit fehlt's nicht,

Augen auf, Kavalier.

Der Morgen wird heller,

der Nebel vergeht,

wach auf, Freund, wach auf,

hoch mit dir!

Iß etwas Warmes,

Mut braucht Brot.

Rüste dich schnell,

uns erwartet die Klarheit.

Zwischen Wolken die Sonne

ruft uns zum Treffen.

Gehen ist besser als Stehen.

Bist noch am Leben, auf.

Aus dem Spanischen von Hildegard Baumgardt. Aus: Jorge Guillén, Berufung zum Sein. Ausgewählte Gedichte (Spanisch-Deutsch). München: Heyne, 1979, S. 105

ALBORADILLA DEL COMPAÑERO

(Oscuro cansancio,

Alba para luz encendida.)

Sacude el sueño, compañero,

Vida aún, arriba.

Bueno es el vivir

Y bueno volver a empezar.

Trabajo no falta,

Abre los ojos, galán.

La madrugada se aclara,

La neblina se disipa.

Despierta, amigo, despierta,

¡Arriba!

Toma algo caliente,

No hay valor sin pan.

Avíate pronto,

Nos espera la claridad.

El sol entre nubes

Nos lanza su cita.

Seguir es mejor que pararse.

Vida aún, arriba.

Selma Merbaum 100

Heute vor 100 Jahren wurde in Czernowitz, der Stadt, wo Bücher und Menschen lebten, das Mädchen Selma Merbaum geboren (bekannt wurde sie unter dem Namen Meerbaum-Eisinger). Der Großvater ihrer Mutter, ihr Urgroßvater, war auch der Urgroßvater Paul Celans. Selma Merbaum verlor den Vater, Max Merbaum, im frühen Kindesalter, er starb 1926 an Tuberkulose. Seine Mutter heiratete später Leo Eisinger. Czernowitz, die Hauptstadt der Bukowina, gehörte nach der Auflösung der Habsburger Monarchie zu Rumänien, die Hälfte der Bevölkerung waren Juden, man sprach in der Schule Rumänisch und zu Hause Deutsch. Zahlreiche deutsche Dichter und Dichterinnen gingen aus der Kulturstadt hervor: Paul Celan, Rose Ausländer, Alfred Kittner, Immanuel Weissglas, Alfred Margul-Sperber, Ilana Shmueli, Klara Blum, David Goldfeld, Alfred Gong, Moses Rosenkranz und Manfred Winkler. Und Selma Merbaum.

Im mit Nazideutschland verbündeten Rumänien wurden die Juden schikaniert. Als am 26. Juni 1940 die Sowjetunion die Abtretung Bessarabiens und der nördlichen Bukowina von Rumänien erzwang, glaubten viele zumal sozialistisch orientierte Juden, dass jetzt alles besser würde. Aber tausende wurden nach Sibirien deportiert. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion rückten am 5. Juli 1941 rumänische Truppen in Czernowitz ein. Eine neue Stufe der Judenverfolgung setzte ein, von den Deutschen dirigiert. Die Juden wurden in ein Ghetto gepfercht – nie zuvor hatte es hier eins gegeben. Dann kommen die Deportationen. Selma mit Mutter und Stiefvater kommen in ein Zwangsarbeitslager in einem Steinbruch, keiner von ihnen überlebt. Selma stirbt am 16. Dezember 1942 an Typhus. 57 Gedichte überlebten ihren Tod und wurden auf abenteuerlicher Weise gerettet.

Selma Merbaum

(geboren am 5. Februar 1924 in Czernowitz im Königreich Rumänien; gestorben am 16. Dezember 1942 im Zwangsarbeitslager Michailowka, damals Rumänien, heute Ukraine).

Bleistiftskizze

Ein Haarsträhn wie ein feiner Schatten in die Stirn,

darüber seidig weich die dunkle Fülle.

Der Mund ein trutz'ges Zeugnis stolzer Kühle,

betont durch leichten, schwarzen Flaum.

Das helle Braun der Augen mildert kaum.

Die Zähne scheinen stark und weiß nach vorne sich zu drängen

und ganz so störrisch wild die schwarzen Brauen.

Doch wenn die Augen in die Ferne schauen,

dann will ein Zug von Sehnsucht in den Stolz sich mengen.

Darüber wölbt die Stirne sich in leicht gewölbtem Bogen,

die feine Nase setzt sie, aufwärtsstrebend, fort.

Der schlanke Hals ist in die Harmonie mit einbezogen –

ein bißchen Braun, ein bißchen bleich – ein starker Dur-Akkord.

28.9. 1941

Aus: Selma Meerbaum-Eisinger: Ich bin in Sehnsucht eingehüllt. Gedichte eines jüdischen Mädchens an seinen Freund. Hrsg. u. eingeleitet von Jürgen Serke. Frankfurt/Main: S. Fischer, 1984, S. 79

Wenn Schneemänner verreisen

Dirk Uwe Hansen

Wenn Schneemänner verreisen

Wenn Schneemänner verreisen,

dann eisen sie sich nur langsam los, sie ziehen,

bevor sie fliehen, den Hut ins Gesicht, sie holen

die Kohlen aus ihrem Nabel, sie werfen zum Üben

die Rüben schon mal voraus und warten

im Garten und machen sich klein.

Aus: Dirk Uwe Hansen: Sirenen. Gedichte (Grillenfänger 24). Potsdam: Udo Degener Verlag, 2011, S. 19

Gertrude Stein, auch 150

Kaum zu glauben, dass sie derselbe Jahrgang wie Hofmannsthal ist, aber es muss wohl stimmen. Zum Fest ein Ausschnitt aus dem Erzählgedicht Winning His Way / wie man seine art gewinnt, im Original und in der deutschen Fassung von Ulf Stolterfoht, die 2005 bei Urs Engeler erschien.

Gertrude Stein

(3. Februar 1874 Allegheny West in Pittsburgh, Pennsylvania – 27. Juli 1946 Neuilly-sur-Seine bei Paris)

Aus: wie man seine art gewinnt. ein erzählgedicht über dichtung

ein erzählgedicht. über dichtung. und ruhm. drum kann. jeder wechsel. nämlich. sein. ein langes erzähl. gedicht. über dichtung. und. über ruhm. wie man seine art gewinnt. ein erzählgedicht. über dichtung. und freundschaft. und ruhm. und. eine überlegung. inwieweit. es dasselbe ist. oder. eben nicht. weder ihn. gehabt. noch. genug. davon. zu haben. unsre

damalige sicht. und es ist tatsächlich. nicht. für die. gemacht. was. tut sie. wenn sie. rübergeht. und. steht. sie wird sich. wieder. setzen. und das. sticken. fortsetzen. und. dies. ist keine erklärung. deren. vergnügen. deren ursache. deren. knäuel. ebensowenig. wie es. ein muster ist. es ist. die hoffnung. darauf. sie wären. auserwählt. für. ihren. einen. moment. es hilft. überhaupt.

nichts. zu. erzählen. daß. er seinen ball. fallen. ließ. und zurück. gegangen ist. zu einem stuhl. und. gegen den schreibtisch. knallte. und. es hat. auch keinen. unterschied gemacht. alle formen. von sich angelacht. bis. beigebracht. noch. ist es. wirklich. ein segen. das. schwarze huhn. sie ist. pflichtgemäß. verschwunden. und alles. bestens. danke. schön. dies. hat. nichts. zu tun. mit. wie

man seine art gewinnt. gerinnt. zu. eines ersten tages. abend. sie ist sich. dessen. kaum. bewußt. vermute ich. mutmaßlich. aufopfer. doch. ist es das. was man. erfreulich nennt. bitte. finde. das ding. das einen. seine art. gewinnen. läßt. deren. vergnügen. wie folgt. sie. können entscheiden. zu bleiben. bei fälligkeit. und. falls. es fällt. und. er wartet. dann. kehrt er zurück. und dort.

lauert. ein gezauder.

From: Winning His Way. A Narrative Poem of Poetry

A narrative poem. Of poetry. And fame.

Any change. Can be. That. Name.

A long narrative. Poem. Of poetry. And. Of fame.

Winning his way. A narrative poem.

Of poetry. And friendship. And fame.

And. A consideration. As to whether.

It is. Or. It is not. The same.

As not. Having. Had it. Nor. Enough. Of it.

Our having seen. And. It is not. Made. Indeed. For them.

What. Is she doing.

In going. Over there. And. Standing.

She will. Seat herself. Again. And go. On. Tapestrying.

And. This. Is no explanation.

Their. Pleasure. Their cause. Their. Ball.

Nor which. If it is. A standard.

It is. A hope. That. They can be.

Elected. As. At. Their. Present.

It is not. Of any use. To tell. It. At. All.

That he has. Dropped. His ball.

And. Has gone. Back. To a chair.

And that. Has bumped. The desk.

And. It has. Not made any. Difference.

All kinds. Of bought. And. Brought.

Nor. Indeed. Is it. A bless. The. Black chicken.

She has. Gone. As a task. And all.

Very. Well. I thank you.

This. Has. Nothing. To do.

With. Winning his way. In a cause.

Of it. Being. A first day. Of. An evening.

She can be. Scarcely. Conscious. Of. I guess.

That it is an. Offering.

But. It is. What. They may call. Pleasing.

Which accents. Theirs. At once. As. Pleasing.

Please. Find it.

The thing. That makes. Winning. His way.

Their. Pleasure. Is this. They. Can decide.

To abide. By its falling. And. If. It falls.

And. He waits. Then. He returns. And there.

Is. A hesitation.

KI-Nachtrag

KI-Assistent hält den deutschen Text für das Original und den englischen für übersetzt. Und empfiehlt – besonders im englischen Text – die Lesbarkeit zu erhöhen durch Einfügung von Leerzeilen oder Formatierung. KI eben.

Schulden

Ein schlankes Buch bei der parasitenpresse. Und eine Dichterin!

Anne Martin

SCHULDEN

ich sitze in einem lokal. ich bestelle kaffee. ich lese zeitung. ich habe schulden. man bringt mir den kaffee. ich habe schulden. ich sitze und trinke kaffee. ich lese zeitung, die ich habe wie ich schulden habe. ich lese: die bürger wollen mehr blumen und bäume. die bürger haben schulden wie ich. sie haben weniger blumen und bäume als sie wollen. sie haben weniger blumen und bäume als sie sagen, dass sie wollten. blumen und bäume können nichts dafür. die bürger haben schulden bei den bäumen. die bäume schulden uns nichts. die bürger denken nicht ans bruchholz. das bruchholz denkt nicht an den forst. die bürger denken nicht an die schulden. ich denk nicht ans geld. ich habe kein geld. ich lese in der zeitung, die ich habe, wie ich schulden habe: die arbeiter haben heut frei. ich habe frei und ich habe schulden. ich sitze und trinke kaffee. auch arbeiter haben schulden. sie haben heut frei. sie haben nicht immer geld. arbeiter haben auch schulden wenn sie einer arbeit nachgehen. gehen sie einer arbeit nach, haben sie nicht frei. dann haben sie vielleicht schulden und kein geld, aber sie haben nicht frei. sie können auch schulden haben, wenn sie keinen kaffee trinken und gar nicht genug blumen und bäume entlang ihres arbeitsweges stehen. die s-bahn kommt zu spät. wir haben schulden. ich bezahle den bescheid für fahren ohne licht. ich bezahle die mahngebühr der stadtbibliothek. ich bezahle die neue füllung für meinen verfaulten zahn. der zieht beim kaffeetrinken. ich habe schulden und kaputte zähne und arbeit ist mehr als broterwerb. ich habe schulden bei meinem vermieter. ich hab ein fahrrad ohne licht. mein vermieter hat arbeit. mein vermieter hat geld. sein geld hat geschichte. die geschichte hat arbeit mit den arbeitern und mit dem geld. die arbeit hat geschichte. geld ist geschichte, nicht immer von arbeit. die arbeit hat schulden beim volk. das volk hat schulden bei sich. das volk macht den könig. der könig macht geld. der könig macht geld durch schulden. der könig macht geschichte für das volk. das volk hat schulden. das volk hat blumen. des volk hat bäume, aber nicht genug davon. das volk hat schulden beim forst. die blumen haben keine schulden beim volk. die bäume haben keine schulden beim könig. die geschichte hat keine schulden beim könig. der könig hat schulden bei uns. wir haben schulden bei den geschichten. wir haben schulden bei denen, die die geschichte nicht nennt. das wetter hat geschichte. und ich habe geschichte, kaffee und ich habe schulden. meine schulden haben geschichte. meine geschichte hat geschichten. meine geschichte will keinen könig mehr. der könig hat schulden trotz geld. der könig hat schulden bei uns und anderen königen. könige haben geschichte und schulden und geld und wetter nach bedarf. der könig hat schulden bei uns. so hat meine geschichte einen könig, den ich nicht will. ich sitze und will mehr blumen und bäume. ich hab eine zeitung und könige wider willen. ich habe kein geld und ich will mehr blumen. der könig macht immer mehr schulden. die arbeiter bauen breitere straßen. der könig macht noch mehr schulden. die arbeiter graben den tunnel tief in den berg. nur gerade nicht. sie haben heut frei. das wetter ist schön. es macht heut geschichte in meinen geschichten. ich hab kaffee, arbeit und keinen broterwerb. die arbeiter haben heut frei. das geld macht geschichte auch jetzt. schulden machen geschichte auch morgen. das wetter macht geschichte. der könig macht geld. das wetter kann könige machen. der könig macht schulden. das wetter macht geld. das geld kennt den könig nicht nackt. das wetter kennt den könig im sommer. der bettler kennt das wetter. er kennt kein geld. der bettler hat schulden, er hat nicht frei. arbeit hat der bettler nicht. er hat geschichten. er hat keine arbeit aber er hat nicht frei. die geschichte schuldet dem bettler geschichten mit blumen und bäumen und brot. die geschichte hat schulden bei uns. und wir schulden der geschichte ein gutes ende. dem guten ende schulden wir krach. das gute ende schuldet der geschichte ein klar konturiertes bild. das wetter kennt den bettler im sommer und im winter. die schulden kennen den bettler bis unter den bart. die geschichte kennt den könig im sommer und im feld. das geld kennt den könig wenn es ihm beliebt. der könig ist glatt rasiert. ich habe arbeit, aber keinen broterwerb. ich habe kein geld, ich habe nicht frei. ich habe kaffee. ich lese zeitung. ich habe schulden. die geschichte kennt mich und den bettler nicht. mit oder ohne behaarung der scham. die geschichte kennt unsere schulden. die geschichte kennt unsere scham. die geschichte kennt mich nicht nackt im feld. meine scham schuldet mir ein gutes ende mit schönem bild. meine scham schuldet mir ein gebrüll. ich habe arbeit, aber keinen broterwerb. ich habe kein geld, ich habe nicht frei. dem guten ende schulden wir unsere zeit. dem wetter schulden wir unser geld, weil das wetter die geschichte macht und könige und arbeiter und blumen und bäume. wir schulden dem wetter ein gutes ende. wir schulden dem wetter pflanzen. die geschichte hat schulden beim wetter. wir schulden der geschichte geschrei. ich lese zeitung, die ich habe wie ich schulden habe, von terror, fußball und wetter. wir schulden der zeitung ein gutes ende. wir schulden der zeitung geschrei. die zeitung schuldet uns geschichten vom bettler. die zeitung hat schulden bei den bäumen. die bäume schulden uns nichts. wir schulden uns ein gutes ende. wir schulden dem brotwerb sinn. die bürger schulden den blumen und bäumen, die sie mehr wollen, mehr geschrei.

ich trinke kaffee. ich habe viele schulden.

die arbeiter haben heut frei.

Aus: Anne Martin: sollbruchstellen. Gedichte. Köln Leipzig Chania: parasitenpresse, 2023, S. 17-19

Hugo von Hofmannsthal 150

Zum 150. Geburtstag des Dichters hier mal ein Dauerbrenner. Auch wenn gerade der Februar angefangen hat: Vorfrühling.

Hugo von Hofmannsthal

(* 1. Februar 1874 in Wien; † 15. Juli 1929 in Rodaun bei Wien)

Vorfrühling

Es läuft der Frühlingswind

Durch kahle Alleen,

Seltsame Dinge sind

In seinem Wehn.

Er hat sich gewiegt,

Wo Weinen war,

Und hat sich geschmiegt

In zerrüttetes Haar.

Er schüttelte nieder

Akazienblüten

Und kühlte die Glieder,

Die atmend glühten.

Lippen im Lachen

Hat er berührt,

Die weichen und wachen

Fluren durchspürt.

Er glitt durch die Flöte

Als schluchzender Schrei,

An dämmernder Röte

Flog er vorbei.

Er flog mit Schweigen

Durch flüsternde Zimmer

Und löschte im Neigen

Der Ampel Schimmer.

Es läuft der Frühlingswind

Durch kahle Alleen,

Seltsame Dinge sind

In seinem Wehn.

Durch die glatten

Kahlen Alleen

Treibt sein Wehn

Blasse Schatten.

Und den Duft,

Den er gebracht,

Von wo er gekommen

Seit gestern Nacht.

Quelle:

Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke. Erste Reihe in drei Bänden, Band 1, Berlin 1924, S. 3-4.

Permalink:

http://www.zeno.org/nid/2000508802X

Zur Feier des Tages folgen ein paar Sentenzen über Poesie.

Sie wundern sich, daß Ihnen ein Dichter die Regeln lobt und in Wortfolgen und Maßen das Ganze der Poesie sieht. Es gibt aber schon zu viele Dilettanten, welche die Intentionen loben, und das ganze Wertlose hat Diener an allen schweren Köpfen. Auch seien Sie unbesorgt: ich werde Ihnen das Leben wiedergeben. Ich weiß, was das Leben mit der Kunst zu schaffen hat. Ich liebe das Leben, vielmehr ich liebe nichts als das Leben. Aber ich liebe nicht, daß man gemalten Menschen elfenbeinene Zähne einzusetzen wünscht und marmorne Figuren auf die Steinbänke eines Gartens setzt, als wären es Spaziergänger. Sie müssen sich abgewöhnen, zu verlangen, daß man mit roter Tinte schreibt, um glauben zu machen, man schreibe mit Blut.

Poesie und Leben

Dies, was allein das Wesen der Dichtung ausmacht, wird am meisten verkannt. Ich kenne in keinem Kunststil ein Element, das schmählicher verwahrlost wäre als das Eigenschaftswort bei den neueren deutschen sogenannten Dichtern. Es wird gedankenlos hingesetzt oder mit einer absichtlichen Grellmalerei, die alles lähmt. Die Unzulänglichkeit des rhythmischen Gefühles aber ist ärger. Es scheint beinahe niemand mehr zu wissen, daß das der Hebel aller Wirkung ist. Es hieße einen Dichter über alle Deutschen der letzten Jahrzehnte stellen, wenn man von ihm sagen könnte: Er hat die Adjektiva, die nicht totgeboren sind, und seine Rhythmen gehen nirgends gegen seinen Willen.

Ebd.

Niemals setzt die Poesie eine Sache für eine andere, denn es ist gerade die Poesie, welche fieberhaft bestrebt ist, die Sache selbst zu setzen, mit einer ganz anderen Energie als die stumpfe Alltagssprache, mit einer ganz anderen Zauberkraft als die schwächliche Terminologie der Wissenschaft. Wenn die Poesie etwas tut, so ist es das: daß sie aus jedem Gebilde der Welt und des Traumes mit durstiger Gier sein Eigenstes, sein Wesenhaftestes herausschlürft, so wie jene Irrlichter in dem Märchen, die überall das Gold herauslecken. Und sie tut es aus dem gleichen Grunde: weil sie sich von dem Mark der Dinge nährt, weil sie elend verlöschen würde, wenn sie dies nährende Gold nicht aus allen Fugen, allen Spalten in sich zöge.

Das Gespräch über Gedichte

Ich höre des öfteren, man nennt irgendwelche Bücher naturalistische und irgendwelche psychologische und andere symbolistische, und noch andere ebenso nichtssagende Namen. Ich glaube nicht, daß irgend eine dieser Bezeichnungen den leisesten Sinn hat für einen, der zu lesen versteht.

Der Dichter und diese Zeit

Nachtrag

Heute ist mein KI-Assistent mit mir zufrieden: „Overall, the content encapsulates the essence of poetry and offers a delightful literary experience. Well done!“ Was habe ich falsch gemacht?

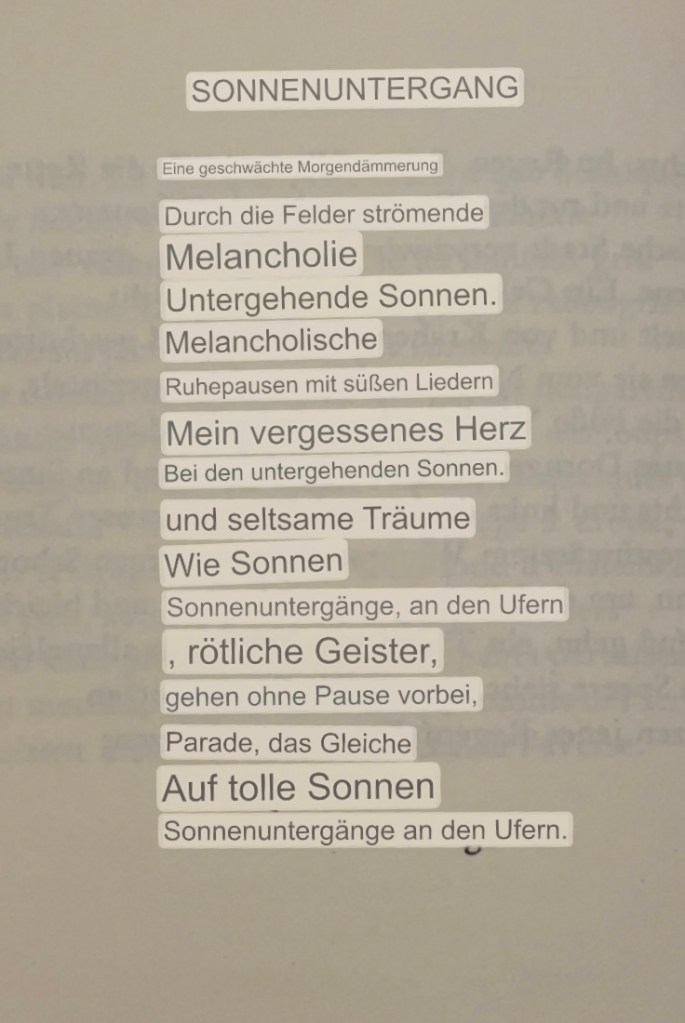

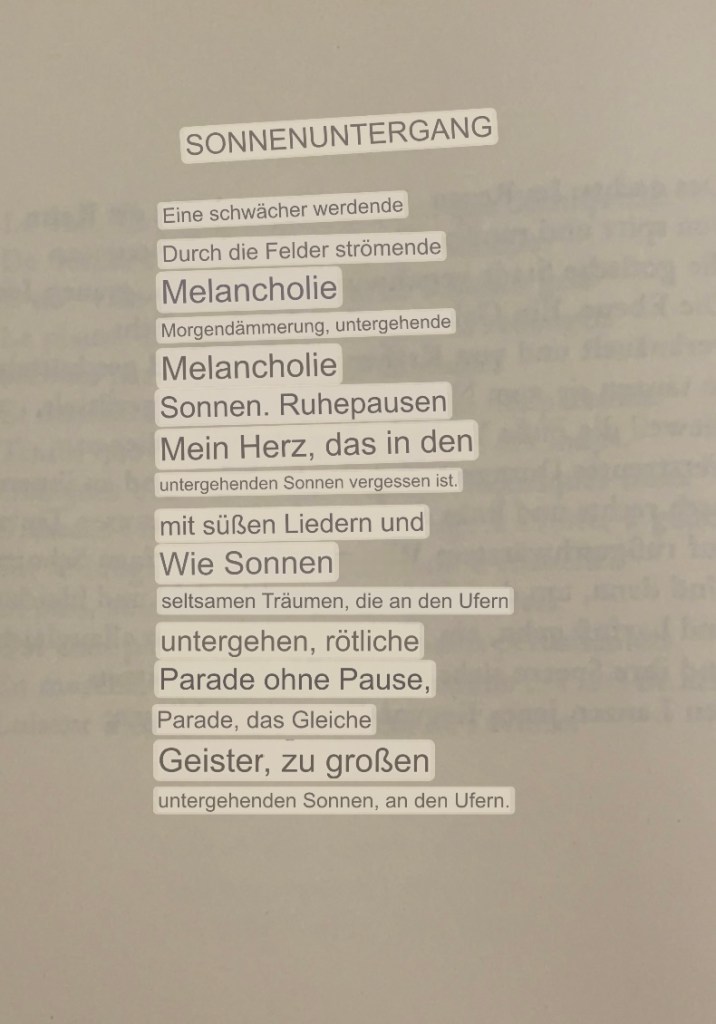

Schlafende Sonnen

Ein Gedicht von Paul Verlaine in zwei sehr unterschiedlichen deutschen Fassungen. Ich empfehle, die deutschen Fassungen zunächst für sich zu nehmen ohne Blick auf die andere Übersetzung oder das Original. Man merkt früh genug, dass sie sehr unterschiedlich sind, aber wären es Gedichte in ihrem eigenen Recht?

Unter dem Original noch zwei Schnappschüsse von Googles Übersetzungsapp. Gar nicht um mich darüber lustig zu machen. Die neuen maschinellen Übersetzer sind schon erstaunlich – wenn sie auch bei Gedichten versagen. Der Orientierung dienen sie trotzdem. (Man kann der App, die beim Fotografieren direkt übersetzt, beim Übersetzen zusehen, weil oft ein einzelnes Wort übersetzt wird und dann im Kontext neu bewertet. Vielleicht wäre die Übersetzung noch verbessert worden, wenn ich länger gewartet hätte. Tatsächlich habe ich bei zwei Versuchen zwei recht unterschiedliche Versionen erhalten. Darin ist die KI schon menschlich, das Ergebnis ist nicht mechanisch jedesmal dasselbe. Mir fällt auf, dass das bei Verlaine fünfmal vorkommende soleils couchant je nach Kontext unterschiedlich übersetzt wird.)

Paul Verlaine

(* 30. März 1844 in Metz; † 8. Januar 1896 in Paris)

SONNENUNTERGANG

Der Morgen schauert

Fahl überm Hang.

Hier hab ich getrauert

Um die Sonne, die sank.

Meine Trauer, sie dauert;

Nie tröstet Gesang

Das Herz, welches trauert

Um die Sonne, die sank.

Und Träume, von wannen,

Sie folgen dem Gold

Der Sonne von dannen,

Wohin sie gesollt;

Und kamen von wannen

Und waren mir hold

Und folgen dem Gold

Der Sonne von dannen.

Deutsch von Georg von der Vring, aus: Paul Verlaine, Gedichte. Übertragen von Georg von der Vring. Berlin: Riemerschmidt, o.J. (1940), S. 51

SONNENUNTERGÄNGE

Ein schwaches Rot und grauer

verblichner Dunst verhängen

die Fluren mit der Trauer

von Sonnenuntergängen.

Und diese sanfte Trauer

wiegt ein mit süßen Sängen

mein Herz, erfüllt vom Schauer

von Sonnenuntergängen.

Und fremde Träume stehen

wie Sonnen, die am Strande

des Meeres untergehen,

in rötlichem Gewande,

sind ruhlos auch und wehen

vorüber durch die Lande

wie Sonnen, die am Strande

des Meeres untergehen.

Deutsch von Hannelise Hinderberger, aus: Paul Verlaine, Gedichte. Französisch und Deutsch, Heidelberg: Lambert Schneider, 4. Aufl. 1979, S. 31

SOLEILS COUCHANTS

Une aube affaiblie

Verse par les champs

La mélancolie

Des soleils couchants.

La mélancolie

Berce de doux chants

Mon coeur qui s'oublie

Aux soleils couchants.

Et d'étranges rêves,

Comme des soleils

Couchants, sur les grèves,

Fantômes vermeils,

Défilent sans trêves,

Défilent, pareils

A des grands soleils

Couchants, sur les grèves.

Ebd. S. 30

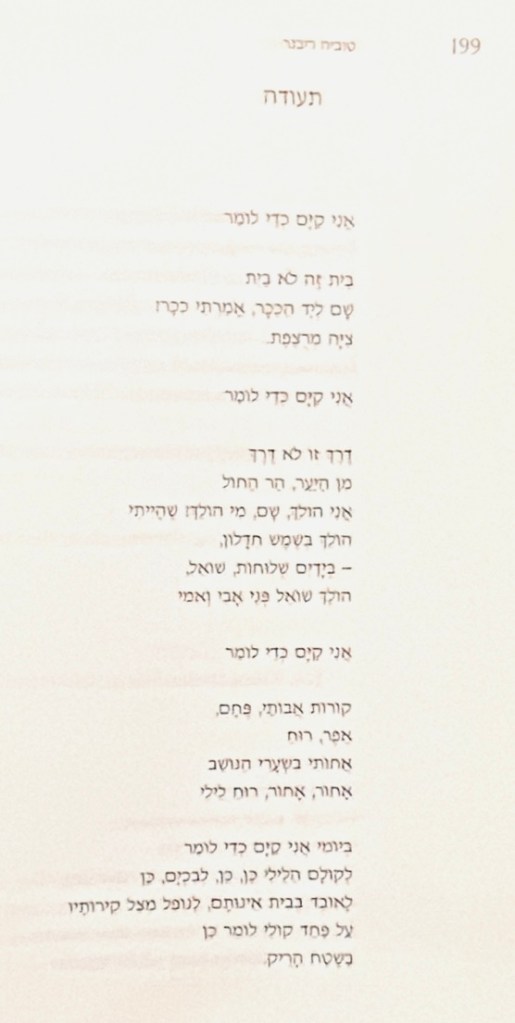

Tuvia Rübner 100

Zum 100. Geburtstag des in Bratislava geborenen erst deutschen, dann hebräischen Dichters Tuvia Rübner zwei Gedichte über das Elternhaus in Bratislava / Preßburg. Dort wurde er in einer deutschsprachigen jüdischen Familie geboren. „Nachdem seine Eltern und seine Schwester nach Polen deportiert worden waren, konnte er 1941 im letzten Augenblick mit einer Gruppe von zehn Freunden aus dem Jugendbund Hashomer Hatzair nach Palästina auswandern. Seine Angehörigen wurden 1942 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet.“ (Wikipedia)

Tuvia Rübner

(geboren als Kurt Erich Rübner am 30. Januar 1924 in Bratislava, Tschechoslowakei; gestorben am 29. Juli 2019 bei Afula. Hebräisch Tuviya Rübner (טוביה ריבנר))

Zeugnis

Ich bin da um zu sagen

dieses Haus ist kein Haus

dort neben dem Marktplatz, sagte ich

Marktplatz? Gepflasterte Öde.

Ich bin da um zu sagen

dieser Weg ist kein Weg

vom Wald, vom Sandberg her

gehe ich, dort, wer geht? ging

ich in der Sonne des Untergangs

mit erfragenden Händen

Schritt für Schritt

das Gesicht meines Vaters

das Gesicht meiner Mutter.

Ich bin da um zu sagen

die Balken meines Vaterhauses, Kohle

Asche, Wind

meiner Schwester in meinem Haar, es weht

rückwärts, rückwärts, nächtlicher Wind

in meinem Tag ich bin da um zu sagen

Ja ihrer nächtlichen Stimme, Ja ihrem Schluchzen, Ja

dem, der verlorengeht im Haus ihrer Abwesenheit

dem das abfällt vom Schatten der Wände

auf die Furcht meiner Stimme zu sagen Ja

am wohnlosen Ort.

Aus dem Hebräischen übersetzt vom Autor, in: Der Vogel fährt empor als kleiner Rauch. Ein deutsch-israelisches Lesebuch Herausgegeben von Efrat Gal-Ed und Christoph Meckel. Göttingen: Steidl, 1995, S. 198. Aus dieser zweisprachigen Ausgabe ist auch das folgende Bild.

Die Wohnung

Wir waren in Preßburg,

parkten neben der alten Brücke,

begannen zu gehen, ließen den Entenbrunnen

hinter uns, auch die prächtig restaurierte blaue Kirche,

vorbei am Hinterhof des slowakischen Gymnasiums,

(mein letztes Schuljahr) –

und waren in der Gösslingsgasse. Da das von Efeu umrankte Eckhaus,

grün wie es immer war, ist doch merkwürdig, und schon

schräg gegenüber »unser« Haus, renoviert. Eintreten?

Möglich? Unverändert das Tor.

In der obersten Etage, dieselbe Wohnungstür, dasselbe Eisenwerk,

dasselbe dicke Glas. Ja, ja, das war unsere Wohnung.

Dieselben hohen Türen, dieselben Messingklinken.

Nein, das ist sie nicht. Das ist etwas anderes.

Die etwas Andere wird bleich wie ein unterbelichteter Film.

Die drei Fenster im Halbkreis (wie im Kinderzimmer) füllen sich

mit Nebel.

Keine Rosenstöcke im Garten, kein Rasen. Weiße Erde wie Asche.

Die Asche häuft sich und wächst, wächst und steigt hoch,

steigt an der Außenwand hoch wie ein Dieb,

steigt gleich ihm ins Zimmer,

steigt immer höher, von den Füßen an nach oben,

wie in Zeitlupe bis zum Nabel, zum Hals, füllt den Mund

und ich sehe nichts mehr.

Aus: Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Drei Jahrzehnte Poesie. Eine Anthologie Herausgegeben von Michael Krüger und Holger Pils. München: Hanser | Lyrik Kabinett, 2019, S. 40.

Winterwäldlich

Der US-amerikanische Dichter Robert Frost starb heute vor 61 Jahren in Boston (am 26. März kann man seinen 150. Geburtstag feiern, will they?) Hier eins seiner bekanntesten Gedichte in 3 Gestalten.

Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.

His house is in the village, though;

He will not see me stopping here

To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer

To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake

The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake

To ask if there is some mistake.

The only other sound's the sweep

Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

1923

RAST IM WINTERWALD

Der Wald gehört, ich weiß schon wem,

Er wohnt im Dorf, und ungesehn

Halt ich hier an und schau, wie bleich

Die Flocken seinen Wald verwehn.

Doch meinem Pferdchen scheint es kraus,

Zu halten, wo nicht Hof noch Haus,

Im Walde beim gefrornen Teich,

Und dunkel geht der Abend aus.

Geschüttelt seine Schelle klirrt,

Als frage es, wer hier sich irrt,

Kein andrer Laut, nur rieselnd weich

Der Flaum im leichten Winde schwirrt.

Tiefdunkler Wald, so hold verschneit –

Doch mahnt Versprechen mich und Zeit,

Und ist zum Schlaf noch meilenweit,

Zum Schlafe ist noch meilenweit.

Deutsch von Friedhelm Kemp, aus: Lyrik der Welt. Lyrik und Weisheit des Auslandes. Herausgegeben von Reinhard Jaspert, Zeichnungen von Fritz Jaspert. Berlin: Safari-Verlag, 1953, S. 370

Kurze Rast an einem Winterabend

Ich weiß, wes Wald hier weit und breit.

Er wohnt im Dorf wie andre Leut;

Er sieht mich nicht, wie ich hier steh

Und schaue, wie sein Wald zuschneit.

Mein kleines Pferd denkt: sonderbar,

Er hält, wo nie ein Farmhaus war,

So zwischen Wald und starrem See,

Die längste Nacht im ganzen Jahr.

Es schüttelt seine kleinen Glocken,

Als fragte es: Was soll das Stocken?

Der einzige Laut, zu hören rings,

Des Windes Wehen, das Fallen der Flocken.

Wie tief und dunkel ist der Tann,

Doch ein Versprechen treibt mich an,

Noch Meilen, eh ich schlafen kann,

Noch Meilen, eh ich schlafen kann.

Deutsch von Helmut Heinrich, aus: Robert Frost: In Liebe lag ich mit der Welt im Streit. Gedichte. Hrsg./Nachwort Günter Gentsch. Berlin: Volk und Welt, 1973 (Weiße Lyrikreihe), S. 117 (nur einzelne Gedichte in diesem Buch sind zweisprachig abgedruckt, darunter dieses).

Alter Professor

Theodor Kramer

(* 1. Jänner 1897 in Niederhollabrunn, Österreich; † 3. April 1958 in Wien)

Der alte Gelehrte

Für meine Schüler halt ich offen Haus;

sie kommen immer noch zu mir heraus,

sie kommen nicht, um mir Gesell zu sein,

sie kommen nur zu meinem guten Wein.

Oft kommen sie zu ungewohnter Zeit,

um mir zu sagen, wie ihr Werk gedeiht;

sie kommen nicht um Rat für ihre Seel,

sie kommen nur, damit ich sie empfehl.

Die Foliobände schaun auf mich vom Bord:

schüf er an seinem großen Buch noch fort,

er stellte neben uns manch neuen Kauf

und spielte nicht als unser Freund sich auf.

Aus: Theodor Kramer: Gesammelte Gedichte. Hrsg. Erwin Chvojka. Band 1. Wien, München, Zürich: Europaverlag, 1984, S. 505. – Laut Angaben in dieser Ausgabe (a.a.O. Bd. 3) trug das Gedicht auch den Titel „Der alte Professor“. Es wurde aus einem stark überarbeiteten Manuskript ediert. Für die Frankfurter Anthologie der FAZ interpretierte Jan Philipp Reemtsma das Gedicht. Übrigens sollen tausende Gedichte Kramers bis heute unveröffentlicht sein.

Zwei Tränen

Hadasa Rubin ist eine jiddische Dichterin aus einer Gegend, die nacheinander zu Russland, Polen und der Ukraine gehörte. Sie wurde 1911 oder 1912* in Jampol bei Krzemieniec (Russisches Reich, heute Jampil, Ukraine) in einer jüdischen Familie geboren. 1921 zog die Familie nach Zbarazh (Galizien, damals polnisch) und später nach Kremenez, wo sie die Hochschule abschloss. Sie wurde Mitglied der Kommunistischen Partei und kam für ihre Aktivitäten für ein paar Jahre in ein polnisches Gefängnis. 1932 ging sie nach Wilna, wo sie in der Zeitschrift Der tog debütierte und der Schriftstellergruppe Jung Wilne beitrat. Sie überlebte den Zweiten Weltkrieg im sowjetischen Kirgisien. 1946 kehrte sie nach Polen zurück und ließ sich in Stettin nieder, wo sie Sekretärin des Jüdischen Kulturvereins und 1950-1952 Vorsitzende der Stettiner Zweigstelle des Sozial- und Kulturvereins der Juden in Polen war. 1953 zog sie nach Warschau, wo sie journalistisch und literarisch tätig war, u.a. 1956-1959 als Mitarbeiterin der Zeitschrift Jidische schriftn. 1960 emigrierte sie nach Israel, wo sie in einem Vorort von Tel Aviv lebte. Später ging sie nach Haifa, wo sie 2003 starb. Einige Gedichte wurden ins Polnische, Hebräische, Englische und Deutsche übersetzt (deutsch in der wichtigen Anthologie Der Fiedler vom Getto. Jiddische Dichtung aus Polen. Leipzig: Reclam, 1968, 2. Aufl.). Sie erhielt mehrere Literaturpreise, darunter den Dovid-Hofschtejn-Preis.

*) Die Eltern konnten sich nicht genau erinnern.

(mehr im Lyrikwiki)

| zwei trern di lewone oif jener seit moier is ganz. ich weiß: zu mein fenzter wet si dergein schoin a zebrochene. nor di trer mis bleibn keilechdik un ganz , asoi wi di lewone oif jener seit moier. koim rirstu si on, wet si, di trer, wi kweksilber zeschpaltn sich un mein oig weln bri-en zwei trern. | Zwei Tränen Der Mond auf der anderen Seite der Mauer ist ganz. Ich weiß: Wenn er zu meinem Fenster gelangt wird er zerbrochen sein. Aber die Träne muss bleiben rund und ganz, so wie der Mond auf der anderen Seite. Kaum berührst du sie, wird sie, die Träne, wie Quecksilber zerplatzen und zwei Tränen werden meine Augen verbrühen. |

(Meine Übersetzung)

Postkarte

Charles Simic

(* 9. Mai 1938 in Belgrad, Königreich Jugoslawien; † 9. Januar 2023 in Dover, New Hampshire)

Postkarte aus S.

Bisher habe ich hier zwei Homere und einen Vergil getroffen.

Die Stadt ist wie eine lebende Anthologie antiker Literatur.

Fast jeden Nachmittag Donner und Blitz.

Wenn Nachbarn sich treffen, schlagen sie die Mücken

Auf der Stirn des andern tot und gehen weiter, mit rotem Gesicht.

Ich liege in einer Hängematte bei einem brennenden Stall

Und beobachte eine Birke im Hof.

In der einen Minute kämpft sie mit Wind und Rauch,

In der nächsten hebt sie die Fäuste zum Fluch auf die Götter.

Das macht sie natürlich zu einem Trojaner

Für die Griechen, die auf einem Feuerwehrauto anrücken.

Aus: Charles Simic: MEIN LAUTLOSES GEFOLGE. Gedichte. Aus dem Amerikanischen von Wiebke Meier. München: Lyrik Kabinett, 2006, S. 82

Neueste Kommentare