Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Demut

Max Herrmann

(* 23. Mai 1886 in Neiße, Schlesien; † 8. April 1941 in London)

Ich muß die Demut ganz zu Ende denken

Ich muß die Demut ganz zu Ende denken

Und in Bereitschaft sein zu jeder Scham.

Nichts darf die Langmut der Legende schenken

Dem Prahler, der mit Band und Feder kam.

Doch Band und Feder war gewiß gestohlen

Der bängsten Armut als ihr letztes Gut;

So schritt er als Tyrann und riß mit hohlen

Verheißungen in ihr verblühtes Blut.

So sah ihn meine Schüchternheit im Glase

Und wandte sich wie von dem Widerpart:

Du tiefster Gegner, der mich dennoch trieb.

‚

Daß ich mit selbstentstürmender Ekstase

Und gegen meine eignen Lieder hart

Mich übertraf und bis zum Selbstmord blieb.

Aus: Die Dichtung. Hrsg. von Wolf Przygode. Erste Folge/Zweites Buch Roland-Verlag München 1918, S. 25

Kalt

Martin Gumpert

(* 13. November 1897 in Berlin; † 18. April 1955 in New York)

Kalt

Im Mondwasser schwimmen

Auf bleicher Schneefläche

Die Höhlen erregen

Den Glanz aufküssen —

Schärfe wälzt sich

Zwischen die Lippen

Schwarz des Himmels

Kahle Zeugung

Loht das Licht

Der eisigen Städte.

Zwischen Händen

Irrer Führung

In die nackten

Wälder laufen

Wo die Stämme

Sich anheulen

Hingeworfen

Gellend Schlag

Fluchen vergangenem

Rufen kommenden Tag!

Aus: Die Dichtung. Hrsg. von Wolf Przygode. Erste Folge. Roland-Verlag München 1918/19, S. 71

Abendliche Vision

Hellmuth Pattenhausen

(* 5. September 1896 Dresden, † 6. Februar 1979 Wien)

Abendliche Vision

Leere die wandelt lange im Tag

Schwere Gestalten sinken nach Westen hin in den Abend

Aber die Nacht brennt feurig auf

Und die Stimmen der Sterne durchwittern das glühende Blau

Ach und die Träume traben in hurtigen Zügen

Rot umhaucht an den Stirnen der toten Helden vorbei

Die vom Sonnengrund aufschaun

In die ewige Glut ihrer Zukunft

Sie sitzen in reiner Versammlung

Hockend am Rande der Nacht

Sie sitzen wie Blinde aufgereckt in der Wüste

Und spielen mit Sonnen

Wie jene mit glühendem Sand

Und tragen tief in der Brust der ewigen Rätsel

Seltenen Anhauch

Und sehen die Abende an

Das Spiegelbild ihrer Seelen.

Aus: Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden. Hrsg. Peter Ludewig. Berlin: Der Morgen, 1988, S. 32

Sumpf

Artur Kraft

(* 21.9.1897 Dornești † 1944 vermutlich Auschwitz)

Der dumpfe Sumpf

Den Nebel hat die Stadt aus sich geboren;

Die Menschen hauchten ihn aus ihren Lungen

Und täglich tanzt er auf von ihren Zungen.

Sie haben stündlich ihn aus sich verloren.

Ach! hier lebt alles; hat sein klein Genügen

Und keiner, keiner will sich höher schwingen.

Wie soll ich diesen dumpfen Sumpf durchdringen?

Ich stürze mich verzweifelt ins Vergnügen …

Auch dies wird hier verteilt in matten Mengen?

Oh, alles greint zum Hohn ein halbes Leben!

Enttäuschung fühl ich fahl im Blute beben,

Dieweil die stärkern Wünsche mich versengen.

Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 20

Frühfahrt im Schnellzuge

Alfred Margul-Sperber

(geboren 23. September 1898 in Storozynetz, Österreich-Ungarn; gestorben 3. Januar 1967 in Bukarest)

Frühfahrt im Schnellzuge

Ringsum nur kreisende, brausende Fläche,

pfeilschnell entstürzen im Fluge uns Bäche,

bleigrauer Himmel, vom Morgen zerfressen,

lastet auf Städten mit Häusern und Essen …

Wenn sich zwei Züge jetzt kreuzen müssen,

sind es zwei Bestien, fauchen verbissen.

Höher und tiefer steigen die Drähte,

endloser Landschaft unendliche Nähte.

Aber ich, brausend ergossen in Weiten,

fühl jede Schwere des Seins jäh vergleiten,

fern blaut der Berg schon mit Höhen und Schlünden,

rasendes Leben, in dich will ich münden!

Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 23

Der Wald

PAUL ZECH

DER WALD

Reißt mir die Zunge aus: so habe ich noch Hände,

zu loben dieses inselhafte Sein.

Es wird ganz Ich und geht in mich hinein,

als wüchsen ihm aus meiner Stirn die Wände,

wo klar die Berge zu den Wolken steigen.

Ich will mit dem gerafften Licht

ins Blaue malen das noch nie geschriebene Gedicht

und es in alle Himmel klar verzweigen.

Denn hier ist Eingang zu dem Grenzenlosen;

hier ward die Welt zum zweiten Male Kind

aus den gezognen weißen und den schwarzen Losen.

Tritt ein, der du verwandert bist und blind!

Wenn einst in Träumen laut war hohes Rufen

um Gott –: Die Bäume sind zu ihm die Stufen.

Aus: Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung. Hrsg. Kurt Pinthus. Berlin: Rowohlt, 1920, S. 111

Chimäre Chimäre

Christoph Meckel

(* 12. Juni 1935 in Berlin; † 29. Januar 2020 in Freiburg im Breisgau)

WIDMUNG AN FRANCISCO GOYA

Chimäre Chimäre

alternd

im Gebüsch hinter den Palästen

sitzt sie, raunzt, flickt Stöckelschuhe, laust

ihr sprechendes Äffchen

krault ihren weißen Kater,

ihr blindes Kind jagt mit dem Stecken

kreischend

einen lahmen Esel durch die Höfe.

Meine Schwestern reiten auf schwarzen Hähnen

singt sie

der große Wegewanderer nachts

trägt den Chimärenfürst zu den Dienerinnen,

sein Schritt versengt die Teppiche, sein Hauch

erstickt die Pferde in den Ställen des Königs.

Fünf große Fürsten hab ich mir heute verwandelt

singt sie,

fünf weiße Kater hab ich mir gemacht

im Gebüsch hinter den Palästen

viel Knöchlein für euch, meine süßen Papageien.

Singt sie. Ein Wind

wirbelt Lumpen und Goldstücke rings

durch die Höfe des Königs,

streichelt dein Ochsgesicht, mein Kind,

du sollst einen König zum Spielen haben

wenn du die Eselshaut bringst, mein Kind

ins Gebüsch hinter die Paläste.

Singt sie. Es kichert

das Äffchen im Dunkeln, stürzend

saugt der Mond sein Licht ein, fliegt verfinstert

tiefer über die Königsgärten,

ihm folgen, bebellt

von den Doggen des Königs

wilde Papageien durch den Morgen.

Chimäre Chimäre —

dein Esel ist tot

du bekommst einen König zum Spielen, mein Kind,

singt sie, Ohrgehänge

klirrt im Dunkeln, Schellen, Scherengeklapper

Schreie Schreie!

Lautlos tollen, kämpfend,

Katzen und Papageien durch die Höfe.

Chimäre Chimäre

Ohrgehänge klirrt im Dunkeln;

in der Frühe

sammeln die Diener des Königs

Knochen und blutige Pelze in silberne Eimer.

CHRISTOPH MECKEL 1960

Aus: Johannes Bobrowski: Meine liebsten Gedichte. Eine Auswahl deutscher Lyrik von Martin Luther bis Christoph Meckel. Hrsg. Eberhard Haufe. Berlin: Union, 1985, S. 370f

Spießer-Expressionismus

Man spricht vom „expressionistischen Jahrzehnt“, bequemerweise meist von 1910 bis 1920 (was 11 Jahre sind). Aber wie alle solche Schubläden ist der Begriff zu eng (Sind die in den 20er Jahren „Nachgeborenen“ wie Georg Kulka oder Erich Arendt wirklich nur Epigonen?) und zu weit. Dass der Expressionismus tot sei, hörte man schon wenige Jahre nach dem ersten Aufkommen des Wortes (ich spreche von Expressionismus in der Literatur, nicht von bildender Kunst, Tanz oder Film…). 1919 ist da schon sehr spät, aber selbstverständlich schossen die Dadaisten (von denen einige kurz vorher selber Expressionisten, andere kurz danach oder zugleich Surrealisten waren) gegen die humorlose, spießige, bürgerliche Kunstübung der Expressionisten. Hier der Berliner Dadaist Raoul Hausmann mit einem Pamphlet von 1919 („Die absolute Unfähigkeit, etwas zu sagen, ein Ding zu fassen, mit ihm zu spielen — dies ist der Expressionismus…“) und einer Karte an Tristan Tzara in Paris.

Raoul Hausmann

(* 12. Juli 1886 in Wien; † 1. Februar 1971 in Limoges)

Vorortballade

René Schickele

(* 4. August 1883 in Oberehnheim im Elsass; † 31. Januar 1940 in Vence, Alpes-Maritimes)

Vorortballade

Um seine Villa beneidet der eine den andern, um das Leuchten des Wannsees,

um seine Terrasse mit geflochtenen Stühlen, um das Segelboot „Ramses“.

Um seinen Hühnerhof auch und den schattigen Garten,

wo er in vielen Nächten verdammt war zu warten,

bis eine Dame kam mit hellem Haar und dem Schlüssel zum Auslug.

Ihr Haar fiel, und sie lachte leis, bis die erste Lerche im Tau schlug.

Nun aber möchte er Starkästen bauen, mit kleinen Hunden spielen,

dem Wetter vertrauen und im Schatten nach glitzernden Möwen zielen,

das Boot „Ramses“ besteigen, in Himmel und Wolken baden!

Vor allem wünschte er sehr, seine Freunde zum Essen zu laden.

Wogegen der andre mit Schnaken kämpfte im schattigen Garten,

verdammt, in vielen Nächten zu stehn und lange zu warten,

bis eine Dame käme, mit hellem Haar und dem Schlüssel zum Auslug.

Ihr Haar fiel, und sie lachte leis, bis die erste Lerche im Tau schlug.

(1910)

Aus: Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung. Leipzig: Kurt Wolff, 1916, S. 64f

Ehmals und jezt

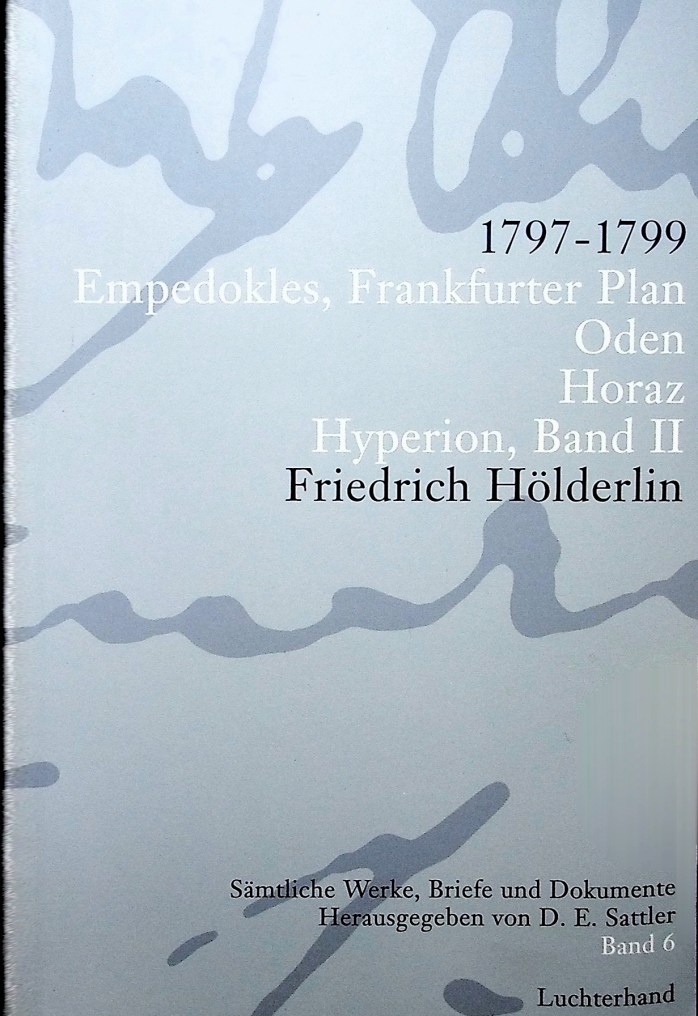

Ich taste mich an das Hölderlinjahr heran. Eine Kurzode aus dem Jahr 1798.

Friedrich Hölderlin

(1770-1843)

Ehmals und jezt. In jüngern Tagen war ich des Morgens froh, Des Abends weint’ ich; jezt, da ich älter bin, Beginn ich zweifelnd meinen Tag, doch Heilig und heiter ist mir sein Ende.

Aus: Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge (Bremer Ausgabe). Hrsg. D.E. Sattler. Bd. 6, München: Luchterhand, 2004, S. 60

Kamerad

Albert Maurüber

(* 1896 Czernowitz, † 1951 Bukarest)

Mein Kamerad II

Mein Kamerad! Ich rufe Dich, wie es der Schmerz der Tat mir entpresst und die Wollust: Täter zu sein, aufquellen lässt aus meines Menschtums Tiefen …

Nicht darfst Du kreisen, ein unendlich ferner Fixstern, der zu Bettlern oder Fürsten ausschickt krankes Licht …

Denn es ist auferlegt Verantwortung: zu zeugen für das Leben!

Ob wir uns in den Sielen mühen, die der Tag umspannt, ob bettelnd an den tausend Quellen schmachten,

ob unser Mund verstummt vor Gier nach einer Bruderhand,

ob er in vielen Stunden weint und schreit vor schwarzer Wand,

ob wir in Brunst die Glieder ketten, oder auf Totenbetten verröcheln …

es ist uns auferlegt Verantwortung: zu zeugen für das Leben, mein Kamerad.

Aus: Michael Markl (Hg.): „In Dornbüschen hat Zeit sich schwer verfangen“. Expressionismus in den deutschsprachigen Literaturen Rumäniens. Eine Anthologie. Regensburg: Pustet, 2015, S. 21f

Hölderlinjahr

2020 ist nicht nur Expressionismusjahr (100 Jahre Menschheitsdämmerung), sondern Hölderlinjahr. Vor 250 Jahren, 1770 wurden geboren: Friedrich Hölderlin, Ludwig van Beethoven, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ein starker Jahrgang), auch sonst noch z.B. Sophie Mereau oder William Wordsworth. L&Poe bringt neben einer großen Expressionismusanthologie eine kleinere Hölderlinanthologie. Sie beginnt heute mit einem Schülergedicht des 15jährigen.

DER UNZUFRIEDNE

Horat. Deformis aegrimonia.

»Schiksaal! unglüksvolle Leiden

»Heist du Sterblichen die Freuden,

»Die die steile Laufbahn hat,

»Grausam rauben. Bange Thränen

»Die sich nach der Bahre sehnen,

»Zu erzwingen ist dein Rath.

Dieses Gedicht entstand nach Sattler (Frankfurter Ausgabe) „Vmtl. in der zweiten Novemberhälfte“, neben dem Titel steht in Hölderlins Handschrift: „Im Nov. 85.“ Sattler kommentiert: „Die Fortsetzung ist mit dem äußeren Doppelblatt der Sammelreinschrift vom Dezember verloren. Das Horaz-Motto steht am Schluß von Epode XIII.“ Zuerst gedruckt wurde es am 18. Juni 1893 in Neues Tagblatt, Stuttgart.

Beissner (Stuttgarter Ausgabe) erläutert das Motto: „Motto: Horaz, epod. 13 v. 17—18: illic omne malum vino cantuque levato, deformis aegrimoniae dulcibus adloquiis. »Dort (vor Troja),« sagt der Centaur Chiron zu seinem Zögling Achill, »sollst du dir alles Übel erleichtern durch Wein und Gesang: die bedeuten für den entstellenden Kummer süßen Trost (Zuspruch).«“

Die kursiven Wörter sind der von Hölderlin zitierte Teil: deformis aegrimoniae, unglüksvolle Leiden (Hölderlin), entstellenden Kummer (Beissner), „verzehrenden Schmerz“ (Bernhard Kytzler, Reclam 2006), „häßlichen Gram“ (Adolf Bacmeister 1871) (bei ihm trägt das Gedicht die Überschrift „13. Trost im Alter“), „abgehärmter Grämlichkeit“ (Voss bei Reclam Leipzig, o.J., während oder vor 1. Weltkrieg), „Gram und Herzeleid“ (Voss, „13. An die Freunde“, Reclam 1928, 3. berichtigte Auflage, besorgt von Otto Güthling), „häßlich Trauer“ (Google).

Das Gedicht: der 15jährige (der Horaz im Original las) antizipiert die „steile Laufbahn“ und den Absturz.

Es ist mein Leben

Endre Ady

(* 22. November 1877 in Érmindszent, Komitat Sathmar, Österreich-Ungarn; † 27. Januar 1919 in Budapest)

DAS FLIEHENDE LEBEN

Ei, schau, wie er da flieht,

der hohe Herr, das Leben,

verfolgt wie ein entlaufener Knecht

vom größeren Herrn, der ihn gerecht

am Kragen faßt.

(Und mit ihm rennen, fliehen andere,

der Enkel Millionen,

geringe Lebenssprosse.

Darunter seh ich eben,

einen, der da verzweifelt trippelt,

es ist mein Leben.)

Da stapft es durch den weißen,

noch unberührten Schnee.

Flieh, Leben, flieh, o weh,

schon sind sie da, die Spuren

von närrisch blutigroten Beinen,

die sich zum schrecklichen Verfolger

im Schnee vereinen.

Ei, wie das große Leben rennt,

und hinter ihm her laufen

durchs Eis- und Schneegeländ

die winzigen Lebenshaufen

vorm Tod, der kommt, und

er kommt in Stücken.

Ich will mir selbst entrücken

und schau mir an den Strich

wie Rembrandt seinen Stich:

Die Flächen hell und dunkel,

die lässig seine Hand gemacht —

sind heute höchste Pracht.

(Ich weiß, ich tauge was,

nur habe ich mich eben

mit gutem Grund und ohne

zuviel schon abgegeben

mit dem Tode.

Der Tod ist aber nicht der Schluß,

nur einer, der auch selber fliehen muß.

Denn Tod und Leben, beide

sind arme kleine Knirpse,

die tun uns nichts zuleide.)

Sie waten durch den wunderbaren Schnee,

um meinem Los zu folgen,

dem Leidensweg von Leib und Seele.

Wie Jäger suchen sie im Dickicht nur

vom Großen Wild die Spur.

Die blutige Fährte, es ist die seine,

des allergrößten Verfolgers,

er kommt, er droht,

und ist ein tausendmal größerer Herr

als der Tod.

Der Tod ist nur ein Blutfleck,

eine verrückte Uhr,

sie hat wohl tausend Zeiger,

und alle zeigen stur

tausendmal falsche Zeiten.

Ein Winternarr, ein Clown,

alles in allem — nichts.

Das Leben kann er schlagen

und hat trotzdem nicht mehr zu sagen

als eine Visitenkarte.

Und dennoch und immer wieder,

auf allen Lebenswegen,

rennt man nur seinetwegen.

(auch mir gilt sein Gebot,)

uns kommandiert der kleine Groom,

der Kerl, das Nichts:

Der Tod.

Mag sein, daß ohne Tod

das Leben auch nicht wär.

Doch hinter beiden steht

der rätselhafte Herr,

ein urzeitlich wildes Muß,

die regelwidrige Regel,

der Erzverfolger: Er.

Der Tod verfolgt — wie Wanzen

die ßlutspur im Zickzack —

das Leben nach dem Gebot des höchsten Herrn,

des Kommandeurs vom Ganzen.

Der Tod ist Farbe nur,

ist auf dem Schneeweiß feigen Lebens

die Glasur

(so auch auf meinem Lebensbrocken).

Die Röte aber schwindet leicht

wie bei dem Fieberkranken,

den man ein Pulver reicht.

O Tod, ich liebe dich

(wie oft hab ich’s gestanden !),

und doch bist du nichts anderes

als blutiger Begleiter,

als Spiegelbild, zersplittert,

als schuldloser Begleiter

des Lebens, das flieht und zittert.

(Auch meines armen Lebens,

das weiß, erfroren mitflieht,

gejagt wie jedes Leben.)

Und hinter allen kommt daher

der größere Verfolger:

der Unbekannte Herr.

Deutsch von Géza Engl, in: Endre Ady: Gedichte. Auswahl zum 100. Geburtstag des Dichters. Budapest: Corvina, 1977, S. 107-109

War Endre Ady, der große ungarische Dichter, der vielleicht zu den Großen der modernen Weltliteratur gezählt würde, hätte er in einer Weltsprache geschrieben, Expressionist? Wen kümmerts? In Paris las und übersetzte er Baudelaire und Verlaine. Man nennt ihn oft einen Symbolisten. Er schrieb: „Jedes Kunstdogma ist mir verhaßt, und ich verabscheue das Dogma des l’art pour l’art mit all der Milde und all den tödlichen Wunden, die ich vom Leben erhielt…“ (zitiert nach dem Vorwort des Bandes, aus dem das Gedicht entnommen ist).

Vom Schlachtfeld

John Förste

(* 26. Januar 1889 Mainz, † 21. März 1941 Berlin-Buch)

Nacht

Der Erde Leib erzittert wie ein Tier.

Nacht kauert fremd und Einer stöhnt im Schlaf.

Rötlich umrändert schwanken der Gestirne Zeichen,

Die gelben Tode: Heulender Granaten

Heißblaue Zungen, flammend in die Weite. –

Ein totes Pferd schwimmt quellend im Getreide.

Maisfelder dunkeln jäh: Aus trüben Labyrinthen

Brechen der Tode düstere Schattenspuren.

Aus: John Förste, Versensporn 23. Jena: Edition Poesie schmeckt gut, 2016, S. 4 – Zuerst in Die Aktion 4. September 1915, Sp. 446 (Unter der Überschrift „Dichtungen vom Schlachtfeld“)

Die Nacht fällt scherbenlos ins Unbewußte

Walter Hasenclever

(* 8. Juli 1890 in Aachen; † 21. Juni 1940 in Les Milles bei Aix-en-Provence)

Die Nacht fällt scherbenlos ins Unbewußte;

Erlebnis bröckelt von dir ab wie Kruste,

Schon schirrt der Tag mit Faß, Laterne, Karren

Einäugige Pferde, die auf Futter harren.

Geliebte Fraun! Wo mögt ihr heute träumen!

In was für Betten dunkel euch verschäumen.

Lösch aus, du letzte Kerze, die noch brennt!

Mit froher Güte will ich mich umsäumen.

Wer treu ist, kehrt zurück aus Zwischenräumen

Zu einem gleichen Schicksal, das er kennt.

Ihn wird der eitle Schmerz nicht mehr betören

Dessen, der nichts verliert und nichts behält.

Wer treu ist, wird dem Menschlichsten gehören –

Und so erfüllt er sich in ewiger Welt.

Aus: Vom jüngsten Tag. Ein Almanach neuer Dichtung. Leipzig: Kurt Wolff, 1916, S. 41

Neueste Kommentare