Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

das wölfische in mir macht einen schnupperkurs

Andre Rudolph

hallo! das wölfische in mir macht einen schnupperkurs, daher schreibe ich ihnen. ich deale mit den prägemünzen der intuition. gestern habe ich die kinder auf dem kopf getragen, danach taten mir hals, schultern und herz weh, das war nicht gut, gestern haben die kinder zwei schwedische kronen im garten vergraben, für die schatzsucher. ein thema regnet mir ins gedicht, folglich setze ich ihm eine kapuze, jetzt regnet es nicht mehr, aber meine schuhe sind nass. das wölfische in mir, das ich in meinem namen trage, heult, glaube ich, auf. ja, ich höre es sehr deutlich heulen. dieses gedicht wird endgültig mein ruin werden, fühle ich, endlich. sehr behutsam, ein wenig zaghaft, taste ich mich bis zur schwelle meines ablebens vor, der tod isoliert sich mit gipskartonplatten und styropor, wie anders dagegen das wölfische. (wie schwer trage ich immer wieder an meinen ohren.) von meinen angstzuständen habe ich schon berichtet, immer denke ich, dass es jetzt bald kracht, aber es kracht nicht, ein paar schaufelgeräusche, der selbstmörder in meinem lebensfilm zieht ein bein nach und winkt, brütende stare im vogelhaus, kirschdiebe, das ist alles. eine recht halsbrecherische freiheitsidee hast du da am start, sagt es. später dann wieder ein paar entlastungsbiere, das ist auch nicht gut. der kühlschrank singt das wölfische singt meine schnabeltasse zittert, oder mir ist ein schnabel gewachsen und ich bin das. wer weiß, ich weiß, sie würden jetzt gern noch mehr über meine kinder erfahren, kinder sind beruhigend. das nichts ist sehr beruhigend. vom sprachkleister werden die schuhe auch nicht trocken, denke ich, sie sind rot, ich habe sie einst auf der straße gefunden, einst, ja. schaufelRAD übrigens, nicht schaufel.

Aus: Andre Rudolph: Ich bin für Frieden, Armut und Polyamorie – welche Partei soll ich wählen? Gedichte. Köln: parasitenpresse, 2020, S. 15ff

Die große und unendliche Geburt

Slata Roschal

Die große und unendliche Geburt Begann am Samstagabend nach dem Essen Das Fleisch auf dem Tablett Vermengte sich mit Infusionsantibiotika zu Brei Metallener Geruch verbreitete sich auf den Betten Was mit dem Arzt vereinbart wurde galt nicht mehr Beim Zunähen wurde der Bauch mit rosa Plüsch gestopft Jemand sagte: Schaut sie ist ein Junge Und jemand sagte: Ihre Haut ist fahl

Aus: Slata Roschal: Wir tauschen Ansichten und Ängste wie weiche warme Tiere aus. Hochroth München 2021, S. 10

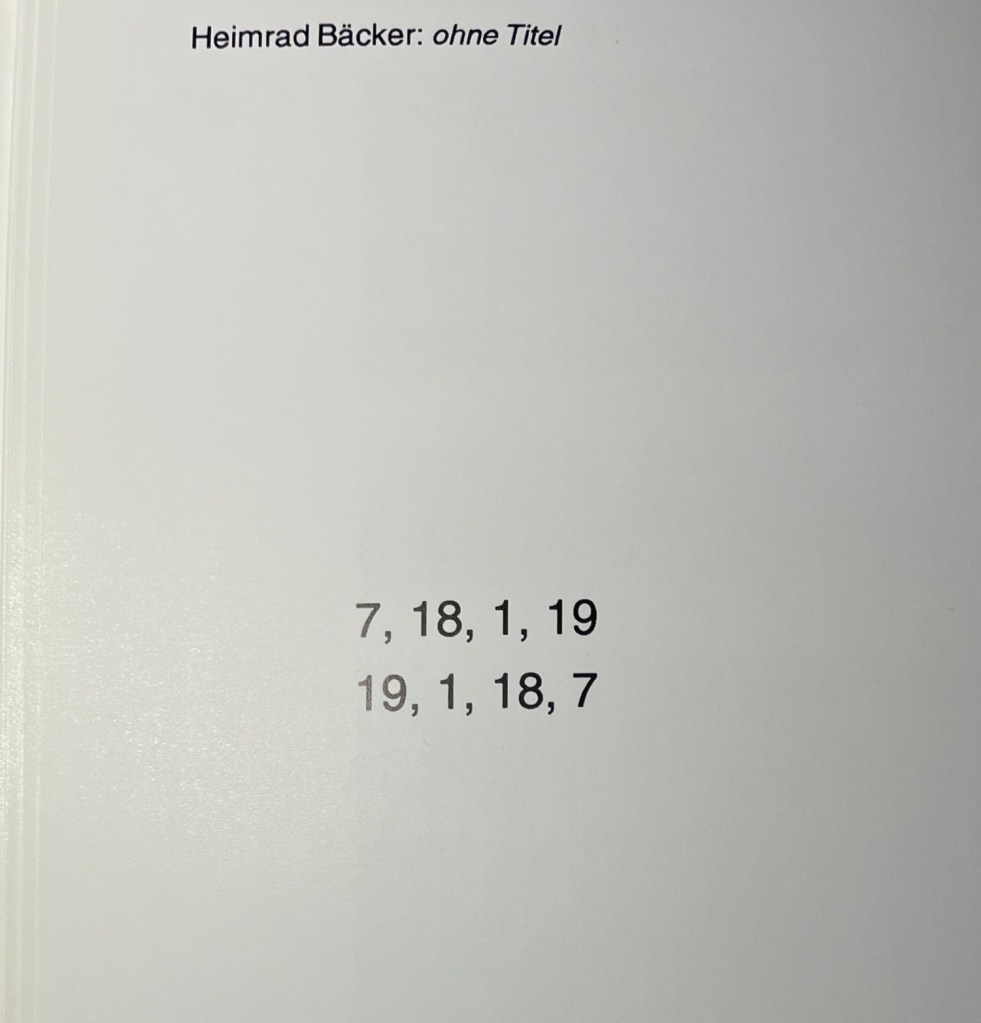

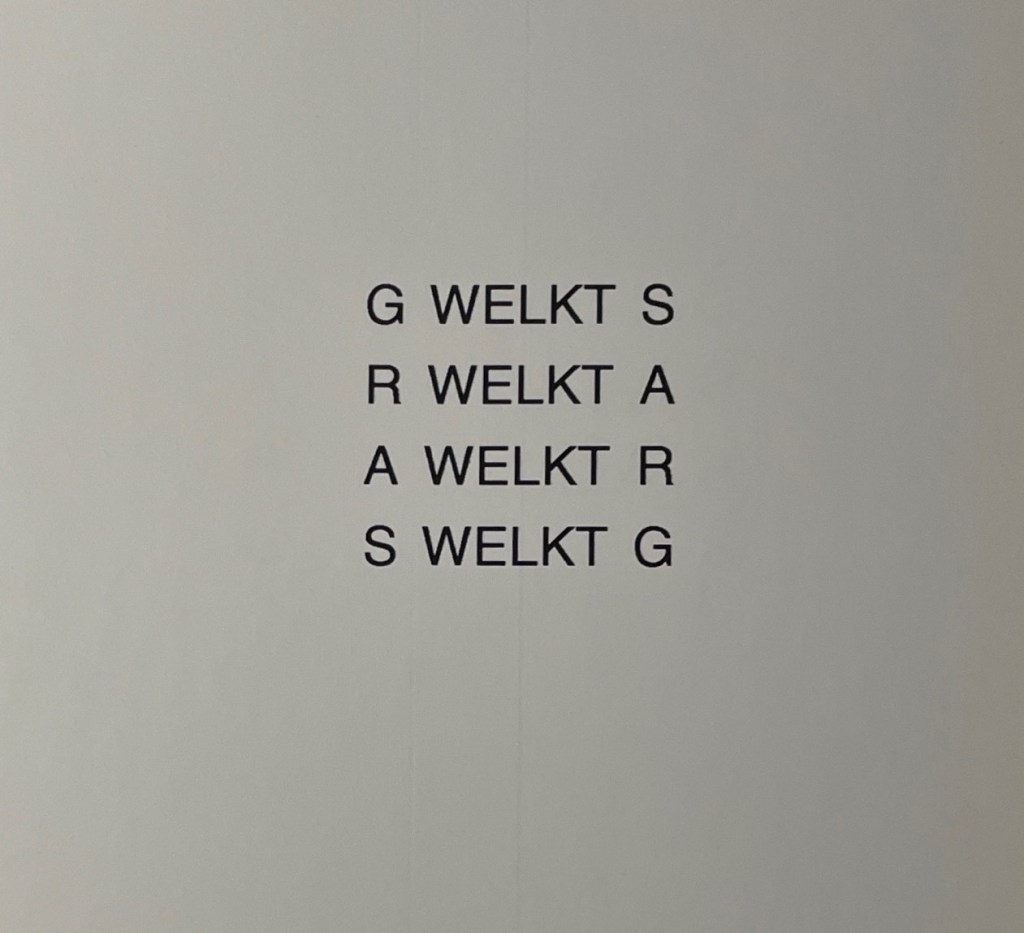

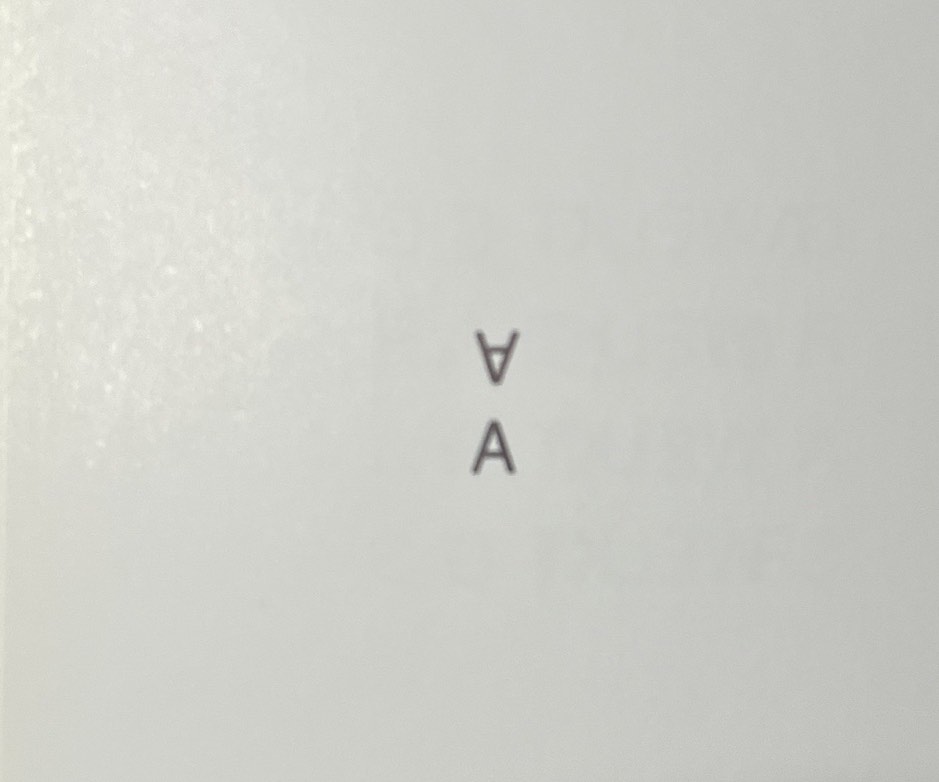

Heimrad Bäcker

Der österreichische Schriftsteller Heimrad Bäcker ist bekannt für seine Arbeiten zur „nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie“, wohl mehr in Österreich als in Deutschland (wo die Literaturrezeption ideologischer ist als in Österreich. In Deutschland versenkt man Autoren lieber in Schubläden, hier etwa „konkrete Poesie“, also was von gestern. Ohnehin lesen und besprechen wir österreichische Autoren lieber, wenn sie in deutschen Verlagen erscheinen. Man kann ja auch nicht alle kleinen Verlage lesen, hört man selbst bei VerlegerInnen kleiner Verlage in D.)

Zum doppelten Anlass am 9. (Geburtstag) und 8. (Todestag) hier vier visuelle Blätter, die wohl nicht zu seinem Hauptthema gehören – oder doch?

Heimrad Bäcker (* 9. Mai 1925 in Wien; † 8. Mai 2003 in Linz)

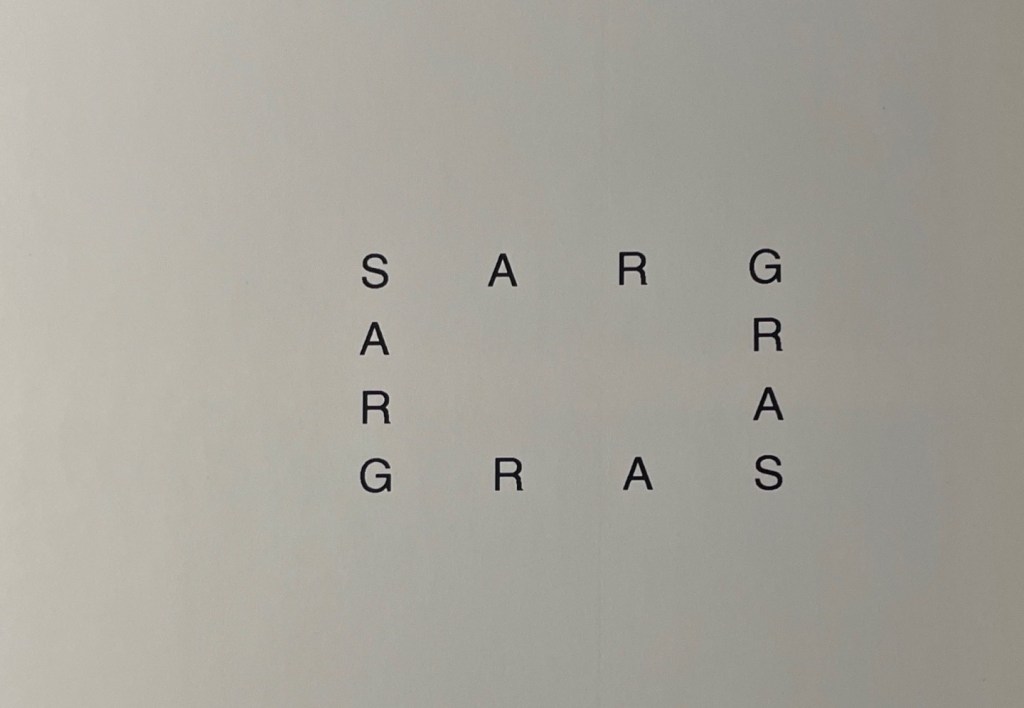

Aus: Kritzi Kratz. Anthologie gegenwärtiger visueller Poesie. Hrsg. Franzobel. Wien: edition ch, 1993, S. 92ff. Der Herausgeber schreibt zu diesen Blättern:

Heimrad Bäckers Konstellationen, deren hintergründiges Thema ich als Widerstand am

Eingeständnis sprachlicher Verstummung gegenüber der NS-Vergangenheit vermute,

zeigen (gerade durch ihren radikalen Verzicht auf diese) diskursive Befangenheit narrativ

didaktischer Texte. Aber vielleicht sitze ich auch hier meinen Präsuppositionen auf, auch

wenn ich meine, daß die Konnotationsmöglichkeiten gerade dadurch erweitert werden, daß

der semantischen Eindeutigkeit des Palindroms keine weiteren Ebenen hinzugefügt

werden: B1*. Bei den ausgewählten Blättern handelt es sich um bisher unveröffentlichte

Arbeiten aus der Gras-Sarg Serie, Berlin: Rainer Verlag 1990.

*) B: begrifflich orientierte visuelle Poesie (nach einer Einteilung von Sigurd J. Schmidt)

Noch ein Hinweis zum ersten Blatt: Das Zahlenspiel löst sich auf, wenn man es als Palindrom aus dem Zahlenwert der Buchstaben in GRAS / SARG liest.

Vorläufiges von früher

Zum Geburtstag ein frühes Gedicht von Volker Braun. Der junge Dichter stellt sich die Zukunft vor, kommunistisch natürlich. Die Dichter der Zukunft werden auf uns Grobschmiede zurückschauen, denn filigran werden sie die Revolution und die Poesie meistern. Ein Stück SciFi (oder LyFi) aus den frühen Sechzigern.

Volker Braun

(* 7. Mai 1939 in Dresden)

Vorläufiges

Andere werden kommen und sagen: ehrlich waren sie

(das ist doch schon was zuzeiten der Zäune und Türschlösser!),

Sie schrieben für das Honorar und für die Befreiung der Menschheit,

Einst, als die Verse noch Prosa warn (wenig Dichter, viel Arbeit)

Aber was für Klötze! Wie hieben sie Menschen zurecht:

Mit Schraubenschlüsseln wollten sie Brustkästen öffnen, Quälerei!

Make-up mit dem Vorschlaghammer! Liebesgeflüster auf Kälberdeutsch!

Revolution mit der Landsknechttrommel - wußten sie nichts von Lippen,

Die unmerklich beben beim Abprall der neuen Worte?

Mußten sie neue Ufer zertosen mit ihrem Wortsturm?

Ach, ihr seid besser dran: euer bloßes Ohr wird Herztöne auffangen,

Eure bloßen Worte werden wie Verse die Zäune umlegen,

Eure Revolution wird vielleicht ein Gesellschaftsspiel, heiter, planvoll.

Dann werden unsere Wiesen nur Grashalme sein,

Und was uns Sturm ist, ist euch nur lauer Wind.

Doch wir nehmen es auf uns: vergessen zu sein am Mittag!

Denn auch ihr werdet das Feuer der Revolution in euch tragen

und den Wind Widerspruch:

Daß das Feuer zur Flamme aufsprüh, bedarf es des Windes.

Und auch ihr werdet für die Befreiung der Menschheit schreiben

und für ihre Qual:

Weil sie nur vorläufig ist, werdet ihr Vorläufige sein.

Aus: Sonnenpferde und Astronauten. Gedichte junger Menschen. Hrsg. Gerhard Wolf. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 1964, S. 20

Abbildung: Vorderer Einbanddeckel mit den Sonnenpferden (die übrigens aus einem Gedicht von Wolf Biermann stammen, der damals in der DDR schon so gut wie verboten war)

Über Haltung und Versgrammatik (4)

L&Poe Journal #02 Essay

Essay von Bertram Reinecke (Vierte und letzte Folge)

Montieren: alte Verse vs. neue Verse

Textanfang und -ende am Beispiel

Montieren: alte Verse vs. neue Verse

Wenn es einerseits schwieriger scheint, in alten Strophenformen zu bauen, weil Reim und Rhythmus zusätzlich auch übereinkommen müssen, so ist dies andererseits dankbarer, da alle Lizenzen zur Inversion ausnutzbar sind. Überhaupt überschätzt man schnell die Schwierigkeiten, die Versmaß oder Reim hervorrufen. Wenn man sein Quellcorpus gleich aus homogenen Material zusammensetzt, etwa 5-hebigen Jamben, stellt der Rhythmus nur noch Detailprobleme. Man kann sich seine Verse auch maschinell alphabetisch nach den Enden sortieren, dann findet man Reime wie gewünscht, unrein oder rein – wenn man das Korpus nur groß genug anlegt.

Die Schwierigkeiten alten Versmaterials sind andere. Gedichtformen (mindestens Strophen) haben oft eine festgelegte Länge. Es ist ohnehin auch bei nicht strophisch geordneten Gebilden schwer, einen guten Anfang oder ein passendes Ende zu bauen. Erstens kommen aus einem gegebenen Korpus an Zeilen nur sehr wenige dafür in Betracht, sie mit einem Punkt zu beenden. Zweitens hat man nur jeweils nach einer Seite hin Gelegenheit, diese Zeile umzudeuten. Bei stark definiten Versmodellen wie Stanze oder Sonett wird das besonders heikel, weil man dort genau eine Punktlandung nach z. B. dem 8. oder 14. Vers machen muss. Überdies sind die Lastwechsel an Zäsuren bzw. Stollengrenzen zu berücksichtigen …[1]

Auch wenn die Syntax einer Zeile im zeitgenössischen Sprechen durch das weitgehende Fehlen von Inversionslizenzen weniger Umdeutungsmöglichkeiten bietet, finden sich im Material schneller vielversprechende Kandidaten zur Weiterverwendung: Alte Vorlagen sprechen sehr stark symbolisch. Heute möchte ich nicht mehr so sprechen. Wegen dieser symbolischen, oft moralischen Aufladung fehlen in älterer Dichtung meist Konkreta. Nur einzelne Dichter bilden hier Ausnahmen, etwa sind Droste-Hülshoff, Johann Christian Günther, Simon Dach oder Sibylla Schwarz im Verhältnis zu ihren ZeitgenossInnen reicher an konkreten Gegenständen. (Besonders in Bezug auf Dach erstaunt das, denn er ist ansonsten reich an ermüdend stereotypen Formulierungen.)

Bleibe ich mithin beschränkt auf das, was in einem gewissen Sinne immer schon bereits gesagt wurde? Ja und nein. Kaum jemand würde wohl bestreiten, dass Gegenwartslyrik ein weiteres Spektrum von Themen und Sageweisen bereithält, als jede andere Epoche. Wer jedoch anfängt genau nachzuzählen, kommt schnell zu dem überraschenden Ergebnis, dass sich dies nicht unmittelbar in einem gewachsenen Reichtum an auffindbaren Gegenstandsbegriffen also unterschiedlichem Vokabular widerspiegelt. Einerseits erweisen sich Begriffe aus der modernen Lebenswelt auch im neuen Gedicht als vergleichsweise selten, als würde diese Art Begriffe bei einer Art Waschgang entfernt, sodass nur die hartnäckigsten übrig bleiben, andererseits ist das Repertoire an sinntragenden Chiffren geschrumpft, diese Schlagwörter fallen dafür umso häufiger.

Wenn also der Eindruck stimmt, dass die Vielfalt der Gegenstände und Sageweisen im Gedicht heute größer ist als vormals, und ich teile ihn, dann liegt das eher an neuen und überraschenden Kombination von Wörtern als am Vokabular allein.

Ich kann so auch stark gedanklichen oder emotionalen Gedichten konkrete Naturbilder entnehmen. Ich kann die touristische Urbanität meiner Landschaft aus leinenwurf im seetang herausarbeiten, indem ich eine Zeile aus einer abstrakt innerlichen Strophe von Daniela Boltres „Nacht / um meinen Vater / Schläge, Schlaflosigkeit / stundenlang alleine“ die Zeile „stundenlang alleine“ entnehme und auf „die steinlosen Meeresstrände“[2] beziehe, sodass sich der rauschhafte Moment eines relativ ungestörten Natureindrucks als ein Zufall touristischer Migrationsbewegungen erweist, während letztere Zeile im Quellgedicht im ursprünglichen Kontext Teil einer traumartigen Auseinandersetzung eines Ichs mit der Natur ist. Keine der verwendeten Gedichte muss also selbst einen Hinweis auf die makroskopischen umweltgestaltenden Wirkungen des Menschen im Sinn haben, erst durch Kombinatorik kommt er zu Stande. Wie bei Brechts „Bei der Lektüre eines sowjetischen Buches“ war für mich die unmittelbare Aussage des jeweiligen Bildes nicht von entscheidender Bedeutung.

Für das kombinatorische Anliegen dieser Montage, ein den Wirklichkeitsbezug des Textes auflösendes ineinander Verketten von Bildern, kam mir die Naturthematik besonders geeignet vor, weil man sich in Natursituationen zügig inhaltlich zurecht findet. Das Gedicht spricht so, wie etwa die barocke Vergänglichkeitssonettistik, aus dem Topos der Vergänglichkeit heraus, eher mittels der Natur und durch sie hindurch.

Ein vielleicht noch deutlicheres Beispiel liefert meine Montage „Familienwerte“: Der Text spielt auf den Russlandfeldzug 1941-1945 an[3]: Ich konnte darüber sprechen, obwohl im Ausgangskorpus so gut wie kein Material dazu vorhanden war. Jedoch rufen Zeilen wie „Der Vater, die Uniform“, „Unter den Stiefeln kleben“ „Doberan und Tschernewens“ „Der Vater im Rucksack Preußen“, „Streifschuss oder Krähenort“, „Strasse, Schritte, Stampfen ein“ „Kaputter Bahnsteig“ den topologischen Raum so nachhaltig auf, dass ich auf Fundstücke, die östliche Geografien enthalten, Waffen, Soldaten … nicht mehr angewiesen war. Ähnlich kann ein Barocksonett einen Vergänglichkeitstopos aufrufen, und dem intendierten bibelfesten Leser damit sofort vor Augen stellen, was beispielsweise in Psalm 103 oder Jesaja 40 sonst noch alles aufgeschrieben ist.

Ich halte syntaktische Verkettung für einen nachhaltigeren Weg der Modernität, als etwa einen Zeilenstil mit neumodischem Vokabular zu tünchen.

Textanfang und -ende am Beispiel

Ein solcher Verkettungsstil, wie der anhand von leinenwurf im seetang dargestellte, ist natürlich eine Bewegung, die auf Fortsetzung drängt. Das lässt das Ende des Textes zu einer besonderen Herausforderung werden. Ich mag inzwischen längere Gedichte, die eine Welt schaffen, in der man sich bewegen kann. Ich halte zudem bei Montagen Länge in noch höherem Maße für einen Wert, aber das Ende sollte natürlich dennoch nicht in einem simplen Abbruch bestehen, der vom Material diktiert wird. Eine Landschaft lässt sich als eine offene Liste von vielfältigen Details auffassen und jede Auswahl kann hinterfragt werden: Warum bricht die Schilderung gerade hier ab? Diese Frage drängt sich mir etwa bei Lichtensteins Dämmerung auf. (Eine Frage die offenbar Barockdichter zu langen Gedichten trieb, die ihren Gegenstand völlig ausschöpften.) Mein Text hätte natürlich in einem Schwerpunktwechsel enden können, der das Tableau auf eine andere Sphäre bezieht. (Ein sehr üblicher Weg.) Ich habe dem Text (Leser) dies aber nicht überstülpen wollen.

Ich habe mich für eine schwierigere Lösung entschieden, an die ich von Anfang an schon denken musste. Beim reimlosen Bauen war ich einerseits auf ein Versende verwiesen, das semantisch zwingender ist als Lichtensteins, andererseits wollte ich keine Pointe, die die Offenheit des Ganzen konterkariert.

und auf dem grauen grund verschwimmen

schummerige sternchengemische

knüpfen sie blitzende schnüre

viele schwärme von fischen …[4]

Zwei Verfahren arbeiten bei meinem Schluss zusammen. Einerseits steuert der Text am Ende in eine lautliche Verdichtung. Es zieht seine Wirkung aber auch (je nachdem für welche syntaktische Zusammengliederung man sich lesend entscheidet) aus einem Verfahren, was man Zurücknahme einer Metapher nennen könnte. Die letzte Wortgruppe „schwärme von fischen“ rückt überraschend in die Subjektposition passend zur Zeile „und auf dem grauen grund verschwimmen“ Das Verb, ursprünglich bei Christa Richter als verblasste Metapher im Sinne von „undeutlich werden“ gedacht, wird plötzlich ganz wörtlich genommen: schwimmende Fische. Der Gefahr, über die Fallhöhe dieser Rückwendung einen grellen Spaßeffekt zu erzeugen, begegnet die Vorsilbe „ver-“ Was es heißt, wenn Fischschwärme ver-schwimmen: Hier muss der Leser noch denken.

Der Text nimmt also eines seiner eigenen Bildungsverfahren ostentativ zurück. Dieses Ende habe ich bewusst im Gegensatz zum Beginn gestaltet, wo der Text mit breiter Brust unsinnlichere Bilder setzt, eine geläufige sinnliche Bewegung beginnt erst in der zweiten Strophe. Dieser Anfang hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Lichtensteintext, auch der baut eher die unselbstverständlichen Bilder an den Anfang, wie einen Weckruf an den Geist des Lesers.

Es ist also falsch, was immer wieder angenommen wird: Man kann sich nicht hinter der strengen Herstellungsweise, ganz allgemein der Form, irgendwie verstecken. Sie mag einem Steine in den Weg legen, aber das Ergebnis kann und muss sich in konkreten Einzelentscheidungen ausweisen, will es die Aufmerksamkeit anderer Leser beanspruchen. Diese Einzelentscheidungen über Textgestalt und -fortgang können in der gleichen Weise geschmacklich glücken oder scheitern, wie bei einem, der beim leeren Blatt beginnt. Die Funktion der Materialsammlung übernimmt in letzterem Fall eingestandener- oder uneingestandenermaßen die Lektüreerfahrung, die Leseerwartung und die Utopie dessen, was ein interessantes Gedicht ist. Den perfekt organischen Text gibt es nicht.

Familien-Werte[5]

„Der Leser möge erspüren, dass ich hier nicht von mir selbst rede; er wolle lediglich die dienende Hand sehen, die vorhandenes Gut um der Lesenden und der Lernenden willen zusammenfasste.“

Walter Supper

Nie sterben die Väter Was hab ich verloren? Der große Mann tritt ein Aus den Tiefen heraus Setzt sich auf meine Brust Die Sirenen bellen: Der Vater, die Uniform Der Vater auf Reisen Zwischen all den Leibern Der Vater, die Briefe Unter den Stiefeln kleben Doberan und Tschernewens – Täuschend einsame Geräusche Die alle gleich klangen nach Grenzland Der Vater im Rucksack Preußen Streifschuss oder Krähenort Sind Worte aus dem Traum - Strasse, Schritte, Stampfen ein Kaputter Bahnsteig Unterwegsbahnhof Verschmelzen. Jetzt donnern sie: Alles geht schlicht vorbei – Wer ist hier der Fremde? Der Mann der da wartet? Vater, ders locker nimmt: Er wartet auf den Zug Nur der Augenblick zählt Das Bier und die Sonne Raupen graben Schneisen Unter schweren Sohlen ... Der Krieg ist verloren Ein schneereicher Winter Bricht das Land von den Rändern Der Krieg ist verloren Er spielt mit seinen Göttern Die sich nicht halten konnten Doch das war das Spiel Ich lernte von Opa, Entkommen zwecklos Der Krieg ist verloren Aus Jahrtausenden gebraut Das Bergwerk Mensch, klein oder groß Der Krieg ist verloren Dass uns sein Singen bleibt Die Hand an der Brust Ein Denkmal der Streitmacht Gedächtniskrücke Seine Verbrechen und Erfolge Magie Erinnerung Beschwörung Grimmseuche, atemverbogen Gelesen wie ein Alibi Zeichnet unser Denken Das die Dunkelheit wusch – Wir haben immer stumm gesprochen Fahnengeschwärzt Dicht über den Masten Als wollten schadhaft wir Ausdruckslos herausaltern Als ein Unfall des Datums Im Ziehen von Handkarren?

Strenger Cento aus unveränderten jeweils vollständigen Gedichtzeilen (lediglich Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung wurde harmonisiert) der Hefte 18-39 der Literaturzeitschrift Risse. (Heftnummer; AutorIn; Texttitel)

23; Daniela Boltres; Familien-Werte // 33; Uwe Kolbe: Vater und Sohn / 37; Arno Reis: Frauentrauben / 37; Jan Decker: Edith und der grosse Mann // 36; Tobias Reußwig: Knebelzyklen / 19; Kerstin Preiwuß: Schon hält er Umgang mit den Spinnen / 23; Daniela Boltres: Der Himmel brennt // 33; Uwe Kolbe: Vater und Sohn / 33; Uwe Kolbe: Vater und Sohn / 29; Ines Baumgartl: Freilandbeat // 33; Uwe Kolbe: Vater und Sohn / 33 Friederike A. Haerter; Damals / 19; Renata Schumann: Schlesien am Meer // 38; Kai Pohl: Zum Abschied … / 39; Friederike Haerter: Wir waren die Letzten / 33; Uwe Kolbe: Vater und Sohn // 33; Friederike A. Haerter: Damals / 38; Kai Pohl: Bis Amazonien brennt / 39; André Hatting: Gänge // 21; Silvio Witt: Berlinfahrt / 22; Sebastian Schönbeck: Unterwegsbahnhof / 30; Odile Endres: Buffalo // schlicht vorbei / 28; Georg Hoprich: Alles geht 37; Uwe Schloen: Notunterkunft / 35; Kurt Scharf; Stillstand // 33; Uwe Kolbe: Vater und Sohn / 30; Uwe Schloen: Tod eines Handelsreisenden / 33; Kai Pohl: Mariannenschnitte (18. Strophe) // 33 Kai Pohl: Mariannenschnitte (6 Strophe) / 33; Kai Pohl: Mariannenschnitte (7 Strophe) / 37; Friederike Haerter: Kastanie // 38; Rümkorf: Werft an die Motoren … / 26;Eberhard Schulze: Schneereicher Winter / 30; Marcus Rohloff: Dorfweg mit Waldrand // 38; Rümkorf: Werft an die Motoren … / 20 Anakreon: Anakreon; mein Lehrer;(Gleim) / 34; Kathrin Pöthke: Fehlbezeichnet // 28; Berthold Brecht: Böses gab es viel / 23; Daniela Boltres: Die Glocken läuten./ 21; Silvio Witt: Berlinfahrt // 38; Rümkorf: Werft an die Motoren … / 38; André Hatting: Verteidigung der Art / 25; Kerstin Preiwuß: Klein oder groß // 38; Rümkorf: Werft an die Motoren … / 37; Dorothee Arndt: Dass ein Singen bleibt / 33; Kai Pohl: Mariannenschnitte // 23; Anna Wolff: Zur Winterszeit / 38; André Hatting Verteidigung der Art / 37; Jan Decker: Edith und der grosse Mann // 38; André Hatting: Verteidigung der Art / 34; Titus Meyer: Novembertage / 22; Sebastian Schönbeck: Im Zug // 38; André Hatting: Verteidigung der Art / 32; Dorothe Arendt: Nachtzug / 28; Georg Hoprich: Schweigen // 38; André Hatting; Verteidigung der Art / 23; Marcus Roloff; Zu Hause hoch zwei / 35; Carlo Ihde: Hiddensee to go Weniger und Wörter und Zu Verwindender Verlust 22; Ronald Richardt: Wörter; 34 Kurt Scharf: Zu verwindender Verlust // 38; Irmgard Senf: Ins Taube Äußeres flieht … / 23; Ines Baumgartl: Brandung III / 32; Dorothee Arndt: Nachtzug / 32; Dorothee Arndt: Nachtzug // 38; André Hatting: Verteidigung der Art (3. Strophe) / 38; André Hatting: Verteidigung der Art (1. Strophe) / 30; Marcus Roloff: Licht an oder / 30; Peter Neumann: Simulation // 33; Roland Uhlen: Verrückte Meerfee du / 18; Hagen Pompe: Nachtatmung / 35; Bertolt Brecht: Lasst eure Träume fahren, dass man mit euch … / 33; Anja Kootz: Gedicht unterm Durchschnitt // 30; Odile Enders Buffalo II /38; André Hatting: Verteidigung der Art (5. Strophe) / 26; Stephan Deglow: Flapp Flapp Flapp / 21; Klavki: Lebendig // 34; Christiane Kiesow: Bilderbuchbigott / 22; Peter Thiers: Schokolade / 20; Marianne Beese: Paris, die Arten sich verloren zu gehen (I) / 31; Dorothea Reinecke: Dich finden // 21; Klavki: Zeitwehen / 18; Sebastian Schönbeck: Wer allein ist / 33; Kai Pohl: Marienschnitte / 33; Bertram Reinecke: Das Sapphische // 34; Titus Meyer: Wort heilt Trieblaut. Traut & Lieb weilt Hort. / 37; Friederike Haerter: Retour / 39; Poetencamp: Was folgt, fehlt / 30; Uwe Schloen: Tod eines Handelsreisenden Willst mich Angst, peur tu veux peur 18; Oskar Pastior: Das periodische System //39; Friederike Haerter: Wir brechen auf / 23; Anna Wolf: Zur Winterszeit / 22; Sebastian Schönbeck: Re1 Augenblick / 34; Kristiane Kiesow: Birderbuchbigott // 23; Carlo Ihde: Angst wohnt hier auch / 18; Hagen Pompe: Nachtatmung /21; Odile Endres: Blütentag / 20; Thomas Pätzold: Doch // 22; Lore Reimer: Alle Welt / 35; Tobias Reußwig, JohannaSailer, Maria Wolff: Insilares Insulin I / 26; Stephan Deglow: Flapp Flapp Flapp / 22; Bertram Reinecke: Nykur // 37; Jan Decker: Edith und der grosse Mann / 28; Kai Pohl: Fuck-You-Shiva / 29; Ines Baumgartl: Der Wald richtet sich ein im Stückwerk des Wohnens / 38; André Hatting: Verteidigung der Art (8. Strophe) // 39; Carola Weider: Waldesrauschen / 38 Kai Pohl, Bis Amazonien brennt / 37 Dietmar Spitzner, Herrendiener // 20 Christa Richter: Niemalsland / 33 Thomas Pätzold: Filmriss Farce / 34 Dorothea Reinecke, Schärfer gelebt / 21; Ann Haller: Momentaufnahme /22; Peter Thiers: Schokolade // 33; Bertram Reinecke: Gleitsichtwochen/ 33; Kai Pohl: Mariannenschnitte (5. Strophe) / 39; Friederike Haerter: Wir waren die letzten / 33; Bertram Reinecke: Was nicht fremd ist, findet befremdlich // 33; Thomas Pätzold: Filmriss Farce / 21 Silvio Witt: Berlinfahrt / 34; Titus Meyer: Wort heilt Trieblaut. Traut & Lieb weilt Hort. / 34; Titus Meyer, Novembertage // 33; Kai Pohl Mariannenschnitte (7. Strophe) / 22; Sebastian Schönbeck: Ferien / 39; Carola Weider: Waldrauschen / 28; Georg Hoprich: Schweigen // 37; Dietmar Spitzner: Herrendiener / 24; Rainer Harloff: Nihilismus / 29; Ines Baumgartl: Auf Landskron mit Joe / 29; Ines Baumgartl: Auf Landskron mit Joe (Anfang …) // 29; Ines Baumgartl: Auf Landskron mit Joe (Fortsetzung des Verses) / 21; Klavki: Atemgier / 37; Dietmar Spitzner: Saunatuch / 32; Kai Pohl: Ein Gedicht schreiben / 37; Dietmar Spitzner: Handtuchhalter // 39; Poetencamp, Was folgt, fehlt / 34; Anja Kapunkt: Windstärken 9

[1] Ein Beispiel für ein montiertes Sonett findet sich hier https://lyrikzeitung.com/2022/03/24/preisgetichte-2/

[2] Kathrin Pöthke: Treiben

[3] Siehe: Text unten!

[4] Christa Richter: Niemalsland / Titus Meyer: Novembertage / Judith Zander: Oder Tau / Ines Baumgartl: Brandung II

[5] Dieser Text entstand weit vor dem Ukrainekrieg. Seit Kriegsbeginn kann man ihn wieder anders lesen. Und nach dessen Ende sicher erneut.

29 Versionen vs. Eingeschüchtertsein

Heute ist der 151. Geburtstag von Christian Morgenstern (der 166. von Sigmund Freud, Erich Frieds 101., Franz Mons 96., von den Todestagen seien genannt: Friedrich von Hausen 832, Johan Ludvig Runeberg 145, Maurice Maeterlinck 73, Helene Weigel 51). Heute ein Gedicht von Konstantin Ames, mit selbsterklärendem Titel.

29 Versionen vs. Eingeschüchtertsein Was uns umbringt, verhärtet uns nicht. Was beliebt ist, wirkt nicht verbaut. Das Meer zieht am Gesicht, Papier drückt drauf. Dass Buchstaben da sind, verschweigt die Tünche. Vampapyri, teils heiter, teils ganztags Kolonie. „Kolonie Erholung“ an der Kirche; warm war um. Warum seh ich hinter der XYZkirche wie ein Raucher aus? Statt Blumen Bastkörbchen aufgehängt, Aufschrift „Flower“ Sagt es durch die Hand von Manu L. Lunovis, auch der Sarg, wenn beleibt, sucht bleibende Insassen. Wringt Eure Kopfkörpertrassen aus, reinrotzige Gicht singt. Eure Sachen behandelt ihr allen Ernstes. Gehts noch flauer? Geht noch weniger Summ. Was uns nicht verhärtet. Was uns nicht verhärtet, baut auf uns. Allen Ernstes. Das Meer verschweigt die Hand. Tünche schnauft. Tünche, ganztags Kolonie, statt Blumen. Aufschrift. Sagt Buchstaben was uns verhärtet, uns teils verbaut. Was uns umringt, erbarmt wie eines Rauchers Warum. Was uns umringt: Bringt euren Sachen Summ. Blume Sucht Bleibende. Sucht. Bleibende. Bleibende Blume. Aufschrift verschweigt Tünche. (Allens Ginsbergernst) Stadtlumen durch die Wand, durch die Wand der Sarg. Hand verschweigt die Tünche, eure Trassen. Y? Kopfkörper wringt, wirkt teils seeig, sagt ihr, arg Drauf. Zkirche war um. Papi Warx: um [Kolon] Stadtblumen auf Straßenpapier statt Papierstraßen Gesicht Z. Z umringt. Zhand x-t aus. In Pipi ein Gebettet sein. Verhaut das Meer. Drückt Buchstaben Warm an euch. Hängt Rauch auf die Hand des Hais. Es gibt keine Tragik der Putzerfische : Uns vs. uns : Manus Handy summt. Was uns umringt, verheddert Körper, Austraßenowner. Stadt, Gespinststadthand Es gibt Tragetaschen am Raucherbuchstaben

Denn ich liebe alles, was sie hassen

Heute vor 110 Jahren wurde Heinrich Ernst Knolle geboren, der sich als Dichter Peter Jokostra nannte.

Peter Jokostra

(* 5. Mai 1912 in Dresden-Trachau; † 21. Januar 2007 in Berlin)

EIN GEDICHT ... Aber mir verschafft dieser alte Kohl keine organischen Sensationen mehr ... Ich liebe: John Dos Passos, den Feuerspritzenkomplex, den Gigelgagel und die gelben Querstreifen auf dem Fell des Okapis. Ich hasse: die Neunmalklugen, die Besserwisser, die Beckmesser, die kommen werden, um zu sagen: John Dos Passos ist ein Anarchist, der Feuerspritzenkomplex ist eine psychoanalytische Chiffre, den Gigelgagel gibt es nicht, das Okapi wurde 1901 entdeckt. Ich hasse: die Neunmalklugen, die Besserwisser, die Beckmesser, die kommen werden, um zu sagen: das - ist kein Gedicht. Denn ich liebe alles, was sie hassen.

Aus: Peter Jokostra, An der besonnten Mauer. Gedichte. Berlin: Neues Leben, 1958, S. 59

Gebet

Grigór Narekazí

(Gregor von Narek, auch Grigor von Narek oder Grigor Narekatsi; armenisch Գրիգոր Նարեկացի; * 951; † 1003)

Schau auf das Bild des trüben Jammers, erbarmend, und auf die Verderbnis, die ich vor Dir ausbreite, Herr, tritt zu mir heran als Arzt, nicht als Richter, der zur Verfolgung den Aufruf erließ. Wahrlich, groß ist der bohrende Zweifel, das schmerzliche Schwanken, wenn der Leib der Gewalt der Sünde verfallen ist, wenn die Seele auf schändliche Bahnen geraten ist, wenn die Sinne dem Walten der Laster verhaftet sind, wenn die Masse mit tödlichen Leidenschaften vermengt ist, wenn das Herzensgefühl vom Dorn des Verstandes verletzt ist, wenn die Hoffnung auf Freundlichkeit gänzlich geschwunden ist, wenn Vernunft mich der Schar der Tiere zuzählt und Schimpf und Schande zu meinem Dasein gehört, wenn dem Äußern nach heil ich bin, doch wund im Innern und ewig mutlos beim strengen Vermerk der Vergehen, wenn mein früheres Tun mich fortwährend ängstigt und peinigt und die Reinheit des innigen Flehens für immer getrübt ist und erneut das Gewissen in heftigen Aufruhr versetzt ist, wenn die Hand an den Pflug ich lege und sehe zurück, wenn die Blicke nach vorne gehen und rückwärts die Füße, wenn ich, die Wahrheit kennend, mich ständig betrüge, mit Gedanken mich schlage, jedoch den Sieg nicht erringe, wenn der Kehle beim Aufstöhnen Feuer entfährt und am Gaumen der Speichel vertrocknet, wenn mich überall sonnenverhüllender Nebel umschließt, wenn für Hoffnungen sich der Raum auf immer einengt und unerträgliche Qual sich den Sinnen einprägt und der Jammer über Verlorenes sich bei mir einstellt und der Richtspruch über mein Denken im Buch vermerkt ist, wenn des Wohltäters Auge zornig herniederblickt, wenn das Licht aus dem All den irdenen Stoff in Brand steckt und der Allgegenwärtige auf den Niederen prallt und sein Donnerwort gegen mein aschiges Urteil wütet, der Gerechtigkeit Steinhagel mir den verdienten Tod bringt, wenn die mir geliehene Gabe ich achtlos verlor, das empfangene schätzbare Gut ich als Schund vergrub, wenn das Dunkel der Trägheit die Frucht allen Mühens verdeckt, wenn die gleichsam entzogenen Lichtzeichen ausbleiben werden und, da jede Antwort verwirkt ist, die Zunge schweigt, der abscheuliche Mund vor dem Endgericht verstummt, die erregten Gedanken plötzlich in Stücke zerfallen, bar aller Kraft, um das Nützliche zu erreichen, wenn beim Wägen aus törichtem Grund nicht das Gute erwogen, wenn das Böse mir jeglichen Ausweg verwehrt, wenn voll Asche der Ofen und kalt das Feuerloch ist, wenn im Buch mein Name getilgt ist und statt Segnung Verdammnis dort steht. Wenn einen Krieger ich sehe, hab ich den Tod vor Augen, ist es ein Abgesandter, erwarte ich Härte und Strenge, wenn es ein Schreiber ist, die Schuldeneintreibung, wenn es ein Geistlicher ist, den ernsten Verweis, wenn es ein Apostel ist, das Schütteln des Staubs von den Füßen, ist es ein freundlicher Mann, die mahnende Lehre, ist es ein herrischer Mann, die schmerzliche Kränkung, gilt mir die Probe durch Wasser, verderbe ich, gilt mir die Probe durch Gift, so sterbe ich, sehe ich Reichtum und Besitz, will ich dem Neid entfliehen, sehe ich eine erhobene Hand, dann beuge ich mich, sehe ich eine Schreckgestalt, schon erzittere ich, höre ich nur ein Knackgeräusch, schon erbebe ich, ladet zum Trunk man beim Festmahl mich ein, so schaudert mir, wenn ich vor Deine Größe hintrete, dann fürchte ich mich, und wenn das Verhör im Gange ist, dann schweige ich, und wenn die Prüfung zu Ende ist, bin ich verdammt. Nun kommen die leid- und verderbenbringenden Zweifel, sie folgen einander und häufen sich, sie lauem im tiefsten Innern des Herzens. Unsichtbare Pfeile verletzen es heillos und haften, sind niemals mehr auszureißen, durchbohren die Seele, füllen mit Eiter die stets wieder platzenden Wunden und künden des schrecklichen Todes Gefahren an. Der Eiterherd ist umschlossen, eisern, mein heimliches Wissen vergrößert die Angst, es schmerzt mich die nicht umsorgte Wunde beim Atmen, und aus der Beklemmung entsteigt mein Jammergeschrei, Tränen mischen sich in die Trauer der Seele.

Deutsch von Annemarie Bostroem. Aus: Die Berge beweinen die Nacht meines Leides. Klassische armenische Dichtung. Berlin: Rütten & Loening, 1983, S. 20-23. Ich habe dem Gedicht hier Anfang und Ende genommen.

Wikipedia sagt: „Gregor von Narek (auch Grigor von Narek oder Grigor Narekatsi; armenisch Գրիգոր Նարեկացի; * 951; † 1003) war ein armenischer Mönch, Mystiker und Schriftsteller aus dem Königreich Vaspurakan. Papst Franziskus erhob Gregor von Narek bei den Feiern zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern am 12. April 2015 zum 36. Kirchenlehrer der römisch-katholischen Kirche.“

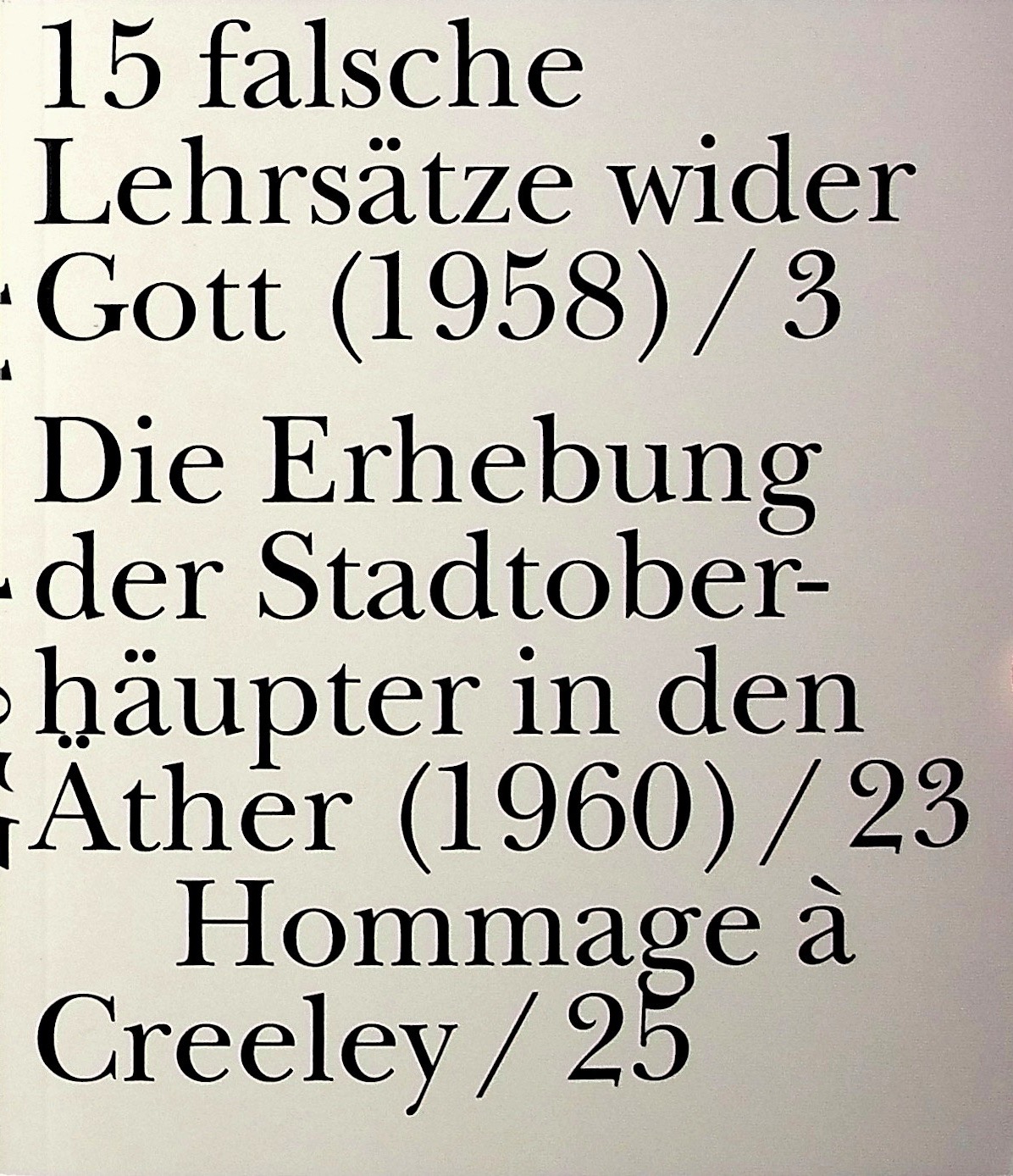

Falsche Lehrsätze wider Gott VI

Jack Spicer

(30. Januar 1925 Los Angeles – 17. August 1965 San Francisco)

15 falsche Lehrsätze wider Gott VI. Fallen. Das Wort fällt Als wär’ es ungesagt Morgen weiß ich nicht mehr Was ich heute Abend sagte (Um die reale Welt zu beschreiben. Selbst in einem Gedicht Vergisst man die reale Welt.) Wirre Köpfe verwirrter Leute. Wie die Bäume die Williams sah. Fallen Die Wörter fallen Wie Blätter von einem wuscheligen Baum Morgen weiß ich nicht mehr Ich (allein in der realen Welt mit ihren Wirrköpfen, die mir zunicken) Weiß Nicht mehr.

Deutsch von Stefan Ripplinger, aus: Jack Spicer, 15 falsche Lehrsätze wider Gott und andere serial poems. roughbooks 057, Berlin und Schupfart, April 2022, S. 9

Fifteen False Propositions Against God VI. Drop. The word drops As if it were not spoken I can’t remember tomorrow What I said tonight (To describe the real world. Even in a poem One forgets the real world.) Fuzzy heads of fuzzy people. Like the trees Williams saw. Drop The words drop Like leaves from a fuzzy tree I can’t remember tomorrow I (alone in the real world with their fuzzy heads nodding at me) Can’t Remember.

Ebd. S. 8

Versbau und Beliebigkeit

L&Poe Journal #02 Essay

Essay von Bertram Reinecke (Dritte Folge)

Verskollaboration organisieren – Einzelfälle

Über Haltung und Versgrammatik (3)

Versbau und Beliebigkeit

Arbeite ich mit Zeilen lebender DichterInnen[1], reagieren diese manchmal mit Freude, manchmal mit Neugier oft aber auch mit Verunsicherung. Sie fürchten mitunter, ich versuchte mit dem Einbezug ihrer Dichtung, die Beliebigkeit ihrer Lyrik zu erweisen. Es hilft ein Blick in die Werkstatt. Ich habe ja mit sehr vielfältigem Material gearbeitet, angefangen bei der Lutherbibel über barocke und romantische Quellen bis hin zu Dichtern der klassischen Modernen oder der Gegenwart. Überall war ich in der Lage, zu mehr oder minder flüssigen Ergebnissen zu kommen. Meine Arbeiten zeigten von diesem Standpunkt aus betrachtet also die Beliebigkeit jeglicher Dichtung: Was soll das dann noch bedeuten? (Und: U. D. Bauer wiese dann mit ihren Montagen, etwa dem Roman o. T., nach, dass zumindest die realistische Prosa ebenso beliebig sei?) Nein, es ist anders: Die Behauptung des Erweises von Beliebigkeit bewertet einerseits den in einer Sprachform mitgegebenen Gehalt nicht genau und unterschätzt andererseits die künstlerische Arbeit, die in den entstandenen einzelnen Details der neuen Texte steckt.

Um zu zeigen, wie unscharf der Vorwurf der Beliebigkeit oft arbeitet, werfen wir zunächst einen Blick auf Lichtensteins Text Dämmerung[2]:

Ein dicker Junge spielt mit einem Teich.

Der Wind hat sich in einem Baum gefangen.

Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,

Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.

Auf lange Krücken schief herabgebückt

Und schwatzend kriechen auf dem Feld zwei Lahme.

Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt.

Ein Pferdchen stolpert über eine Dame.

An einem Fenster klebt ein fetter Mann.

Ein Jüngling will ein weiches Weib besuchen.

Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an.

Ein Kinderwagen schreit und Hunde fluchen.

Beinahe ebenso plausibel ließe sich die erste Strophe so anordnen:

Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,

Der Wind hat sich in einem Baum gefangen,

Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.

Ein dicker Junge spielt mit einem Teich.

Oder so:

Ein dicker Junge spielt mit einem Teich.

Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.

Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich,

Der Wind hat sich in einem Baum gefangen.

Nimmt man die restlichen Strophen hinzu, ergäben sich noch mehr Möglichkeiten, umso mehr, als der Reim die plausiblen Kombinationen hier künstlich einschränkt. Setzte allein die dichterische Phantasie Grenzen, könnte man auch zu solchen Paarungen kommen: „Der Himmel sieht verbummelt aus und bleich, / Auf lange Krücken schief herabgebückt“. Usw.

Man könnte solche Vertauschbarkeit mit gutem Recht „Beliebigkeit“ nennen. Es zeigt sich aber noch etwas anderes: Wenn die beiden neuen ersten Strophen nur fast so plausibel sind wie das Original, liegt das vor allem an einer einzigen Zeile „Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.“ Diese fällt aus dem Zeilenstil, es wird ein Bild über die Versgrenze gezogen und nicht alles kommt als Vorglied gleich gut in Frage. Man könnte also sagen: Zeilenstil ist der Anfang der Beliebigkeit.

Wer jedoch wie ich aus vollständigen Zeilen montiert, wird dazu neigen, gezielt solche Stellen aufzusuchen, die solche unvollständigen Bilder liefern. Denn da darf er sich noch fragen, was ist so, als wäre die Schminke ausgegangen?

Oder, um vom konstruierten Modellfall zur Praxis überzugehen:[3] „Wo die Heuballen gedreht werden“ (Sebastian Schönbeck) – Wo geschieht das? Vielleicht: „ Trieben zwei Schwäne[4] / In den Lücken der Schrift [5]/ Wo die Heuballen gedreht werden / Wo Marianne den Faden kappt“[6]? Oder geschieht an diesem Ort doch etwas anderes? „In den Lücken der Schrift / Wo die Sonne badet träge Fliegen[7] / Hat die Zeit ihren Platz …“[8]

„Das baltische Weiß“ – Was ist das, was macht es, aber auch „Ich muss mich mäßigen“ (Peter Thiers): Warum? Während „Der Wind hat sich in einem Baum gefangen“ kaum Fragen hinterlässt. Die eigene poetische Bewegung findet wenig Angriffsfläche. Man könnte das Bild lediglich stehlen. Wer hier den Begriff „Beliebigkeit“ anwendet, kommt also zu widersprechenden Ergebnissen: Gerade die Zeilen, die im Originalkontext sich als die „beliebigsten“ erweisen, werden zu denen, die sich gegen eine rekontextualisierende Umarbeitung am meisten sperren.[9] Naturgemäß: Je länger eine Zeile ist, desto mehr stemmt sie sich gegen Kontextwechsel: Hätte Friederike Haerter weniger Zeilenbrüche, fände ich in der Quelle die Zeile: „vergeblich das baltische weiß“ oder auch „die hand vergeblich das baltische weiß“ vor, letzteres zwar eine Zeile, die in mir sofort das Gefühl auslöst, man müsste etwas damit machen, aber im Text leinenwurf im seetang konnte nur die Zeile in ihrer originalen Kürze Verwendung finden:

dort ein umschlingen

verfehlendes brandungsspritzen

unendlich sich verzweigendes

tentakelt durch die luft

das baltische weiß

an der außenhaut salz

über grauen schiffen

fliehen die vögel[10]

Mit anderen Worten: Das Schreiben in kurzen Zeilen wird man kaum als per se beliebiger bezeichnen, als das Schreiben in längeren?[11]

Verskollaboration organisieren / Einzelfälle

Der um seine originale Vorzeile verlängerte Haerter-Vers ergäbe zwar mit der folgenden Zeile von in leinenwurf einen vielleicht sogar deutlicheren Sinn, wäre aber schon schwächer: Ich bemühte mich in meinem Text, vor allem zu beschreiben und nicht zu deuten, das „verfehlendes“ ist deswegen schon teuer um des starken Bildes willen erkauft – ich bin froh, hier auf den zusätzlichen sehr topologischen Begriff „Vergeblichkeit“ verzichten zu können. Entwendbar wurde eine so glückliche Findung wie „verfehlendes Brandungsspritzen“ die ja auch schon ein rundes, vollständiges Bild liefert, für mich erst, insofern ich diese Zeile mit „unendlich sich verzweigendes“ in eine weitere recht ungeläufige poetische Aussage über Brandung wenden konnte . In der Textquelle von Odile Endres verzweigen sich neuronale Netze.

Ich komme hier nicht grundlos von Hölzchen auf Stöckchen, das ist schon ein Merkmal der Arbeit an solchen Montagen. Einerseits die überreiche Vielzahl der kombinatorischen Einfälle und Findungen, andererseits: Nicht nur inhaltlich müssen die Zeilen passen – das ist oft gar kein Problem, denn inhaltlich lässt sich, wie sich zeigte, ein Bruchstück aus einem entlegenen Kontext leicht zum Bestandteil eines sprachlichen Bildes oder einer absoluten Metapher umdeuten. Passgenauigkeit muss vor allem von der Grammatik her, und – was oft unterschätzt wird – auch von der Reihenfolge der syntaktischen Glieder her erreicht werden. Oft bleibt etwas offen, was mit einer dritten Zeile erst eingefangen werden kann, die wiederum bestimmte Kontexte erzwingt usw. Man arbeitet so stärker als bei anderen Gedichten an sich verzweigenden Versionen desselben Textes und weiter Überblick ist gefragt.

Und es ist beim Arbeiten auch genau diese Reihenfolge der Schwierigkeit bei der Beurteilung einer Zeile. Die inhaltliche Passgenauigkeit überblickt man oft sofort, die grammatische Kongruenz kann man zu sehen üben. Die Arbeit an der Syntax ist auch bei mir voller Fehlversuche, denn grammatisch und inhaltlich stimmige Zeilen üben oft bereits eine Suggestion aus, die ungenaue syntaktische Stimmigkeit oder gar Fragen der Sprachebene etc. leicht vertuscht. (Genau die Suggestion, durch die Christiane Bohnerts Brechtdeutung auf halber Strecke stecken blieb.)

Wie blockiert die Syntax einer Zeile nun Anschlüsse bzw. legt andere vice versa nahe? „komme von meinen Qualen ich frei“ (Anakreon): Hier präjudiziert das späte „ich“ den Kontext. Will man diese Zeile in einem Kontext weniger hohen Tones verbauen, müsste man entweder in der Vorzeile zu allem anderen auch ein „durch“ haben, oder eine „wenn-dann“-Relation im Folgenden aufbauen.

„Da sie aufsteigen bleib ich leeres“[12] Etwas, das aufsteigt und etwas, das leer bleibt, eigentlich sehr schön, sich poetisch darüber Gedanken zu machen. Dennoch war die Zeile nicht verwendbar. Entweder sie fordert einen sehr gehobenen Sprachfluss: „da“ statt „wenn“ oder „weil“ aber auch der Verzicht auf Artikel: Einige Dichter scheinen zu glauben, man gewönne Verdichtung, wenn man auf kleine „entbehrliche“ Wörter verzichtet. Es geschieht aber noch anderes. Das artikellose Substantiv rutscht von dem konkreten Einzelding hin zur Typisierung. Setzen wir etwas ein: „… bleib ich ein leeres / Gefäß …“, würde ein Ich in Bezug zu etwa einer Schüssel oder Vase setzen. „… bleib ich leeres / Gefäß …“ tendiert dazu, eher abstrakte Gefäßhaftigkeit in den Blick zu rücken, was das auch sein mag. Vor dem gehobenen „da“ wäre die Zeile noch durch Eingriff in die Interpunktion zu retten, indem man den zweiten Teil zum Fragesatz umdeutet: „… / da sie aufsteigen. Bleib ich leeres“ „Du sagst: Sie sind leicht / da sie aufsteigen. Bleib ich leeres / Gefäß wie sie …?“ Das Pathos des fehlenden Artikels wird man nicht los. Im Original von Marcus Roloff klingt die Zeile so:

schimmern die fluggeräusche der singschwäne

(schwäne) (gesang) und jetzt

da sie aufsteigen bleib ich leeres

spektrum …

Ebenso bei der Zeile „durch Angstträume; ich vertraue“[13] : Man könnte ja das Semikolon weglassen, es ist ja ein interessanter Gedanke, dass man entweder durch Angstträume hindurchgegangen, dennoch vertraut, oder gar, dass man wegen der Angstträume vertraut. Verwendbar würde die Zeile aber erst in einem Kontext, in dem man durch Parallelismen das eigentlich zu späte Verb motiviert („Durch den Weg kommt das Ziel / durch das Träumen erlern ich das Gehen / durch Angstträume ich vertraue …“), oder indem man von vornherein ein sehr inversionsreiches Umfeld baute, das die Umstellung rechtfertigt. Dies bliebe in einem nicht in klassischer Metrik gebundenen Umfeld wohl unmotiviert artifiziell.

[1] Dem jeweiligen Korpus entnehme ich, wenn ich auf diese strenge Weise arbeite, jeweils ganze Zeilen und sortiere sie neu zu anderen unveränderten Zeilen dieser Quelle. Dabei wurden lediglich die Orthografie und Zeichensetzung den Gepflogenheiten des jeweils entstehenden Textes angepasst, sonst aber keine Eingriffe vorgenommen. Weitere Spielregeln: Einem einzelnen Gedicht dürfen allenfalls wenige Zeilen entnommen werden, soweit sie im neu entstehenden Text in verändertem Kontext auftauchen. (Jede Zeile ist nun umgeben von anderen Zeilen als in der Vorlage.)

Aufgrund des Umstandes, dass die Leute misstrauisch nachfragen, insofern man den Montagecharakter den Texten manchmal wenig anmerkt: In den Wortbestand einer Zeile wurde an KEINER Stelle eingegriffen. (Insbesondere gibt es auch KEINE Anpassungen der Wörter wegen Genus, Kasus, Deklinantion, Präpositionen usw.)

[2] Einerseits ist es didaktisch heikel, einen vertrauten Text als Exempel zu nutzen. Die Vertrautheit mit dem Text sperrt sich besonders gegen das hier angewandte Demonstrationsverfahren der Umbauprobe. Andererseits dürfte die Relektüre eines bereits bekannten Textes unter verändertem Fokus aber auch am deutlichsten meinen eigenen Blickwinkel herausarbeiten.

[3] Ich argumentiere hier über meine Werkstatt anhand einer Folge von eigenen Arbeiten, für die ich einen Quellkorpus von 4500 Verszeilen sichtete. Entnommen den Nummern 18-39 der Zeitschrift Risse, näher spreche ich über die Texte „leinenwurf im seetang“ und „Familienwerte“. Hier ohne nähere Quellenangaben zitierte Zeilen fand ich in diesem Korpus vor. Ich lege diese Arbeit zu Grunde, weil sie als eine Art Nagelprobe meiner Arbeitsweise verstanden werden kann. Einerseits ist das Korpus für meine Verhältnisse vergleichsweise klein, überdies besonders heterogen: Neben Dichtungen der jeweiligen Gegenwart der letzten 2 Jahrzehnte von verschiedenster Stilhöhe (Alltagsgedichte finden sich ebenso, wie strenge, hohe Verse oder Palindrome) sind in diesem Korpus auch alte Texte überliefert (im Rahmen von Rubriken wie Wiedergelesen oder in Rezensionen.) Der Text Familienwerte findet sich am Ende der letzten Folge des Essays als vollständiges Einzelbeispiel mit Register.

[4] Dorothee Arndt: Nachzug

[5] Klavki: Zeitwehen

[6] Kai Pohl: Marienschnitte

[7] Georg Hoprich: Spätfrühling

[8] Hagen Pompe: Zeitschläge

[9]Es steht unserem Belieben vielleicht so viel anheim, dass man keinen Text dem Vorwurf der Beliebigkeit ganz entziehen kann.

[10] Carola Weider: Waldrauschen / Tobias Reußwig, Johanna Sailer, Maria Wolf: Insuläres Insulin / Odile Endres: Buffalo / Friederike Haerter: Besichtigung // Friederike Haerter: Retour / 23; Ines Baumgartl: Brandung III / Dorothea Reinecke: Flaute / Kai Pohl: Zum Abschied …

[11] Freilich neigen einige AnfängerInnen dazu, einzelne Worte isoliert zu setzen, um die Strahlkraft oder Bedeutsamkeit einer einzelnen Fügung zu erhöhen.

[12]Marcus Roloff: Licht an oder

[13] Marianne Beese: Paris, die Arten sich verloren zu gehen

Bergmannslied

Die Romantiker waren nicht romantisch. Novalis studierte an der Bergakademie in Freiberg, er wurde Salinenassessor in Weißenfels und war an der Erschließung der Braunkohle in der Gegend von Profen und an der geognostischen Vermessung der Gegend zwischen Zeitz, Köstritz, Gera, Ronneburg und Meuselwitz beteiligt. Zur Feier seines 250. Geburtstages heute das Bergwerkslied aus dem Roman „Heinrich von Ofterdingen“.

Novalis

(* 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt; † 25. März 1801 in Weißenfels)

Der ist der Herr der Erde, Wer ihre Tiefen mißt, Und jeglicher Beschwerde In ihrem Schooß vergißt. Wer ihrer Felsenglieder Geheimen Bau versteht, Und unverdrossen nieder Zu ihrer Werkstatt geht. Er ist mit ihr verbündet, Und inniglich vertraut, Und wird von ihr entzündet, Als wär' sie seine Braut. Er sieht ihr alle Tage Mit neuer Liebe zu, Und scheut nicht Fleiß und Plage, Sie läßt ihm keine Ruh. Die mächtigen Geschichten Der längst verfloßnen Zeit, Ist sie ihm zu berichten Mit Freundlichkeit bereit. Der Vorwelt heilge Lüfte Umwehn sein Angesicht, Und in die Nacht der Klüfte Strahlt ihm ein ewges Licht. Er trifft auf allen Wegen Ein wohlbekanntes Land, Und gern kommt sie entgegen Den Werken seiner Hand. Ihm folgen die Gewässer Hülfreich den Berg hinauf; Und alle Felsenschlösser, Tun ihre Schätz' ihm auf. Er fährt des Goldes Ströme In seines Königs Haus, Und schmückt die Diademe Mit edlen Steinen aus. Zwar reicht er treu dem König Den glückbegabten Arm, Doch fragt er nach ihm wenig Und bleibt mit Freuden arm. Sie mögen sich erwürgen Am Fuß um Gut und Geld, Er bleibt auf den Gebirgen Der frohe Herr der Welt.

Ständchen

Uwe Greßmann

(* 1. Mai 1933 in Berlin; † 30. Oktober 1969 in Berlin)

Ständchen In den Kurven spielen Straßenbahnen Geige. Ach, so mancher denkt da Seiner Freundin oder Träumt von kommenden Dingen. Aber die meisten klagen Und nennen es ohrenbetäubenden Lärm, Oder gehen achtlos daran vorüber. Ganz einfach, weil sie wie so oft Die Feier im Alltag nicht sehen. Der wer die Seitenstraße langgeht, kann ja, Sucht er die Eintrittskarte In der Manteltasche, auch Das Konzert der Fahrzeuge da schon hören, Falls er keine Zeit mehr hat, Die musische Stätte direkt aufzusuchen.

Aus: Uwe Greßmann, Lebenskünstler. Gedichte. Faust. Lebenszeugnisse. Erinnerungen an Greßmann. Leipzig: Reclam, 1982, S. 59

Brief von Ingeborg Weber an Neues Deutschland

VK* Ingeborg Weber

Cainsdorf

Wehrweg 13

16.2. 63

Liebes Neues Deutschland!**

Ich möchte Dir eine kleine Einschätzung über das Gedicht von Uwe Greßmann „Ständchen“ erschienen in der Beilage „Die gebildete Nation“*** vom 2.2.63 geben.

Es gehören schon sehr starke Nerven dazu, das Gekreische der Straßenbahn an den Kurven als Geigenklänge zu bezeichnen. Ich halte mir bei solchem Krach die Ohren zu, denke an die armen Menschen, die an diesen Ecken wohnen und diesem Krach täglich des öfteren ausgesetzt sind, und an die Kinder, die in ihrem Schlaf geweckt werden, und verwünsche das Gekreische. Träumen kann man dabei auch nicht. Ich weiß nicht, was sich der Schriftsteller für Vorstellungen gemacht hat, aber bestimmt nicht solche, die einen Arbeiter bewegen. Wenn das Gekreische der Straßenbahnen Geigenmusik ist, dann frage ich mich, was ist dann die Musik von Johann Strauß, um nur einen Komponisten zu nennen.

Mir ist noch sehr gut die Sendung „Konferenzpause“ im Fernsehen in Erinnerung. Heinz Quermann brachte dort einen sehr schönen Vergleich über ein Gedicht „Der Wurm“. Dieses Ständchen liegt fast auf der gleichen Ebene.

Ich habe mit mehreren schreibenden Arbeitern und anderen Kumpeln unseres Werkes darüber gesprochen, und sie finden dieses Gedicht auch nicht nach ihrem Geschmack. Die Feier im Alltag liegt nicht im Gekreisch der Straßenbahnen in den Kurven, da gibt es viel schönere Dinge.

Mit sozialistischem Gruß!

VK Ingeborg Weber VEB Steinkohlenwerk Martin Hoop Zwickau

Aus: Ebd. S. 171f

*) Volkskorrespondentin

**) Damals zentrale Tageszeitung (Zentralorgan) des Zentralkomitees der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands)

***) Damals Kulturbeilage des Zentralorgans

Nachbemerkung: Anderes Thema, aber: glaube keiner, dass solche Briefe nicht auch im Zentralorgan des deutschen Bildungsbürgertums erschienen sind. Fragen Sie Thomas Kling!

Stanze

Jean Moréas

(* 15. April 1856 in Athen; † 30. April 1910 in Paris)

Stanze Sagt nicht: das Leben ist ein Festgelage; So spricht die Torheit wohl und ein gemeiner Sinn. Doch sagt nur ja nicht: es ist grenzenlose Plage; Dies zeugt von schlechtem Mut, dem alle Kräfte fliehn. Lacht, wie die Lenzluft spielt im Rutenwerk der Weiden, Weint wie der Tauwind, wie die Flut am Meeresstrand, Erkostet jede Lust, erduldet alle Leiden; Sagt, es ist viel, es ist, wie wenn der Traum entschwand.

Deutsch von Duschan Derndarsky, aus: Französische Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart, zweisprachig. Hrsg. Kurt Schnelle. Leipzig: Reclam, 1967, S. 93

Stance Ne dites pas : la vie est un joyeux festin ; Ou c’est d’un esprit sot ou c’est d’une âme basse. Surtout ne dites point : elle est malheur sans fin ; C’est d’un mauvais courage et qui trop tôt se lasse. Riez comme au printemps s’agitent les rameaux, Pleurez comme la bise ou le flot sur la grève, Goûtez tous les plaisirs et souffrez tous les maux ; Et dites : c’est beaucoup et c’est l’ombre d’un rêve.

Ginster

Joan Maragall

(* 10. Oktober 1860 in Barcelona; † 20. Dezember 1911 ebenda)

GINESTA, wieder der Ginster! Der Ginster mit so viel Duft! Der Ginster, meine Geliebte, die zur Zeit der Hitze kommt. Um sie innig zu umarmen, lief den Hügel ich hinauf: Mit dem allerersten Kusse, hat sie mich ganz parfümiert. Der Wind wehte sehr erregend, und die Sonne glänzte nass: Wütend wandte sich die Pflanze hin zur Sonne, die nur lacht. Da fass ich sie um die Hüfte und die Schere macht schnippschnapp, während sie die Schönheit schneidet, bis das Herz hat Stopp! gesagt. Einer unschuldigen Weide nahm ich eine Rute ab, damit band ich die Geliebte eng zu einem kurzen Strauß. Als ich ihn gebunden hatte, wandte ich das Gesicht zum Meer ... Das Gesicht zum Meer ich wandte, das da glänzte wie Kristall; hielt den Strauß hoch in die Lüfte, und dann rannte ich hinab. (1907)

Aus dem Katalanischen von Àxel Sanjosé, aus: Joan Maragall, Der Pinien Grün, des Meeres Blau. Gedichte. katalanisch/deutsch. Ausgewählt, übertragen und mit einer Einführung von Àxel Sanjosé. München: Stiftung Lyrik Kabinett, 2022, S. 119

LA GINESTA altra vegada! La ginesta amb tanta olor! És la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per a fer-Ii una abraçada he pujat dalt del serrat: de la primera besada m’ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent: la ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura: l’estisora va en renou desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n’ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu he lligat la dolça aimia ben estreta en un pom breu. Quan I'he tinguda lligada m’he girat de cara, al mar... M’he girat al mar, de cara, que brillava com cristall: he aixecat el pom enlaire i he arrencat a córrer avall.

Bei der Lektüre eines französischen Textes

L&Poe Journal #02 Essay

Essay von Bertram Reinecke (Zweite Folge)

Bei der Lektüre eines französischen Textes

Beim Lesen eines spätstalinistischen Dichters

Über Haltung und Versgrammatik (2)

Bei der Lektüre eines französischen Textes

Besonders deutlich wird mir die umschriebene Farbenblindheit wenn ich beobachte, wie nahezu immer, wenn über Baudelaires Albatros gesprochen wird, jemand mit Emphase auf Georges „klassische“ Übertragung dieses Textes verweist, die nicht zu den Höchstleistungen der Übersetzungskunst gehört.[1] Nachgereichte Erläuterungen „wie geknickt“, „der matte steife“ und angeklebte Genitive „des deckes gängen“ sind nur zweitbeste Lösungen, ebenso ein Kompositum wie „bogenstrang“ (das um des Reimes Willen hier zudem den Sinn verdunkelt, denn der Fokus des Gedankens liegt eher darauf, dass der Vogel getroffen oder nicht getroffen würde, der hantierende Schütze ist ein Nebenschauplatz.) Abgesehen vielleicht vom Kompositum „bogenstrang“ dichtet George so auch nur, wenn er nicht anders kann (man vergleiche mit seinen eigenen Gedichten). Und weil der Meister für seine Fans immer recht hat: Ich bestehe hier nicht auf geschmeidigeren Übersetzungen, während es George etwa um eine Rauhigkeit ginge.[2] Das elidierte e bei Albatrosse ist mir zwar plausibel zur Vermeidung des Nebenklangs auf „die Trosse“. (Man hätte davon umgetrieben, aber ohne allzu hohen Preis den Vogel im Singular verbauen können, wie Wilhelm Richard Bergers Übertragung, wenn man sich scheute, auf ein Synonym auszuweichen). Und gerade weil bei George in der 7. Zeile etwas, was mir ebenfalls wenig glücklich scheint, nämlich mit der Machart des Textes auf seinen Inhalt zu verweisen: „Als sie • die herrn im azur • ungeschickt“ indem der Text hier metrisch aus dem Tritt kommt, offenbar intendiert war[3], kommen mir die scheinbar von ihm nicht zu vermeidenden Missklänge wie unglückliche Verschleierungen dieses Einfalls vor. Bis auf dieses durch einen eigentümlich ungünstigen Reim recht teuer erkaufte Gimmick findet etwa Monika Fahrenbach-Wachendorff praktisch überall glücklichere Lösungen und bleibt auch auf der Ebene der Wortsemantik und Reihenfolge tendenziell genauso nahe oder näher am Original. Wo sie scheinbar etwas nachzustellen genötigt wird, gelingt es ihr, das grammatisch im Folgetext überraschend wieder einzufangen: „Die Könige der Bläue, wie verlegen / Und kläglich da die weißen Flügel hängen,“ Das „wie verlegen“ zunächst scheinbar eine Adjektivergänzung zu „Könige der Bläue“ erweist sich zusätzlich als Attribut zu „hängen“. „Dem Herrscher in den Wolken gleicht der Dichter, / Der Schützen narrte, der den Sturm bezwang; / Hinabverbannt zu johlendem Gelichter,“ „der den Sturm bezwang“ zunächst (zu) später Nachtrag wahlweise zu „Herrscher“ oder „Dichter“ lässt sich im Nachgang als Subjekt der letzten Zeilen lesen und sorgt so dafür, die Plastizität der Methapher Dichter-als-Vogel zu erhöhen. Fritz Gundlach macht sich, indem er seiner Übersetzung eine Hebung mehr gönnt, zwar die Arbeit scheinbar leichter, er überträgt aber damit den Alexandriner des Originals. Die sind dann aber wieder doch nicht ganz so leicht zu gestalten ohne damit aufdringlich zu werden.

Einfacher macht es sich Simon Werle. Er ignoriert zu häufig, dass auch im französischen Alexandriner nach der 6. Silbe eine Wortgrenze liegen sollte. So kann dies verschleifen nicht mehr, wie bei einem sparsameren Einsatz, als Kunstmittel wirken, sondern wird Bequemlichkeit. Mir ist nicht klar, wofür er diese größeren Freiräume zu nutzen vorhatte. Es gibt durchaus besondere Schönheiten in seinem Albatros: Einige Zeilen erfüllen alle Forderungen, die man an einen guten Vers stellen kann, bleiben dabei aber so nüchtern gesprochen, dass sie selbst in einem Prosatext kaum auffallen würden, „Matrosen fangen — so vertreiben sie die Zeit -“ „Verwehren seine Riesenschwingen ihm das Gehen.“ Aber dafür bekommt man allzu oft nachgeschobene Erläuterungen oder angeklebte Genitive. Selbst, wo diese sich durch den Bau des französischen Vorbilds rechtfertigen ließen, sollte man zumindest zögern, sie im Deutschen nachzubilden.[4] Der französische Alexandriner, etabliert im Barock, hat als der Vers der Klassik dort eine ungebrochenere Tradition und verträgt eine größere Prätention als das deutsche Sondermaß einer abgelegten Epoche. Zumal der Eindruck des Angeklebten sich verstärkt, wenn die Hebung unmittelbar davor Schwierigkeiten hat sich zu behaupten, sei es, weil dort eine gänzlich unbetonte Silbe steht: „ Die großen weißen Fittiche bejammernswert“ oder weil ein einsilbiges und damit notorisch unentschiedenes[5] Wort den Platz der Hebung beansprucht: „Des Schiffs Verfolger in gelassenem Geleit“. Eine zwanglose Hebung ergibt sich in solchem Falle nur, wenn auch auf dem kleinen Wort ein semantisches Gewicht liegt. Wenn es vielleicht überraschend wäre, dass die Verfolger in diesem Geleit sich aufhielten – statt etwa außerhalb; wenn es hier sonderlich überraschend wäre, dass sich der Prinz nicht neben oder unter seinem Thron befindet: „Der Dichter gleicht dem Prinzen auf der Wolken Thron“ oder wenn ein „und“ Bestandteil einer kräftigen Klimax ist, was man der Zeile „Verbannt zu Boden und umbuht von lautem Hohn,“ nicht unbedingt nachsagen kann. Dadurch wird die Spitzfindigkeit „von lautem Hohn“ besonders aufdringlich. Ein wenig sieht es so aus, als wäre so etwas hier dem Reimzwang geschuldet, denn alle diese Geschraubtheiten finden sich im Versausgang. („der Hoheit bar“, „ Sturmeswehen“) In der Mitte, besser noch am Anfang, hätten sie eher gefunden und weniger präziös gesucht gewirkt. (Man hätte eher das Vertrauen entwickelt, dass diese Eigenheiten, obwohl einem selbst schwer zugänglich, hier mit gutem Grund ständen.)[6] Natürlich macht sich so harsche Kritik einer vielfach auch gefeierten Übersetzung sehr angreifbar.[7] Deshalb: Diese Detailkritik bezieht sich zunächst nur auf Werles Fassung des Albatros. In anderen Texten findet er durchaus glücklichere Lösungen und man mag ihm an vielen Stellen eine besondere Worttreue zuerkennen. Die Übersetzung dieses Gedichts ist auch schon deshalb zusätzlich eine besondere Herausforderung, weil es nochmals häufiger übersetzt wurde als andere Texte Baudelaires. Wer, wie Werle, den Vorschlägen seiner Vorgänger nicht folgen möchte, findet hier ein noch abgegrasteres Feld von möglichen Lösungen vor und muss zu immer exoterischeren Ideen Zuflucht nehmen.

In Bezug auf seine Übersetzung aber von einem „Qualitätssprung“ zu sprechen, wie Rainer Moritz im DlF dies tat und zu loben, er mache die Blumen des Bösen wieder lebendig, insofern er das Wilde (Spleenige?) dieses Dichters wieder zugänglich mache, scheint mir von einem verfehlten Blick auch den Dichter und seine Rezeptionsgeschichte zu zeugen.[8] Lag das Skanalöse, das was damals Irritierte nicht vielmehr darin, dass Baudelaire eine schockierende Wirklichkeitswahrnehmung in ein (oft ostentativ) straffes Verskleid verarbeitete? (Dieser poetische Anspruch ist für sich selbst genommen keineswegs neu: Jede Zeit hat ihre Schockmomente und muss ihren Dichter finden, genau diese Schocks auszulösen, denn die Barockdichter taten teils nichts anderes.) Wenn sich eine „glänzende Neuübersetzung“ (Andreas Isenscheid) dazu entschließt, diese Spannung aufzugeben, und die Regler in Bezug auf Intensitätsvokabular (etwas zu) hoch gedreht wurden, erwiese sich der frische Glanz als einer von Neusilber: Die Gedichte mögen in dieser Fassung neue Frische erhalten.[9] Indem sie sich dazu aber am Kern vorbei mogeln, ersparen sie uns das Eingeständnis, dass manches, was damals interessant war, es heute vielleicht nicht mehr ist: Walter Benjamin beobachtet Baudelaires Dichtkunst dabei, wie sie sich scheinbar den Markt noch anschaut, sich insgeheim aber schon feilbietet, er beschreibt den Dichter als den freigesetzten Bohemien, der noch unentschieden ist, ob er Heldenadel preisen oder sich dem durchschnittlichen Besitzbürgertum anschmiegen soll. Er würde sich auch zu den Unterdrückten gesellen, wenn ihm deren Massenführer nicht zuwider wären. Ist die Haltung des privaten Flaneurs, der meint, die gesellschaftliche Welt (lediglich) von außen zu überblicken, deren Teil er unbewusst ist, nicht längst gängige Münze geworden? (Schon Literaturbetrieb z.B. sind schließlich auch immer die anderen.) Wäre es nicht produktiver zuzugeben, das uns manches an dem Dichter darum kalt lässt? Dass die relative Durchgesetztheit von ihm erstmals erprobter Haltungen seine Revolte im Nachhinein etwas biederer aussehen lässt? Es würde uns zumindest die Chance bieten, statt mühselig seinen Reiz gewissermaßen ins Wedekindsche verflachend neu zu inszenieren, um uns unseres rechten Glaubens in der Klassikerkirche zu versichern, lieber zu schauen, ob dort, wo das Versprechen seiner Dichtung längst eingeholt ist, nicht andere Utopien offen zu Tage liegen, die wir noch nicht richtig gesehen haben, weil uns eben gerade noch der Dichter auf dem Podest beschäftigte. Wir könnten zum Beispiel Trakl nicht immer nur als den existenziellen Ausdruckskünstler mit dem schweren Schicksal lesen, sondern als eine eigene subjektive Version von Spleen und Ideal, indem wir das versierte Verskleid seiner früheren Gedichte, mit ihrer ironischen Distanznahme ernster nähmen. („Wie schön sich Bild an Bildchen reiht“ Verklärter Herbst) Wir könnten es lächerlicher finden, wenn uns heute George als ein Urvater neuer Klassizität angedient wird, während die Zeitgenossen seinen gespannten Stil als schroffe Modernität wahrnahmen. Wenn seine Rezeption weniger schockhaft verlief, als die seiner französischen Vorbilder, dann sicherlich erstens, weil er zwanglos an den nationalromantischen Spleen der Zeit anknüpfen konnte, zweitens weil er als Bote der neuesten Trends aus Paris eine gewisse Hippness beanspruchte und drittens sein gebildetes Publikum auf diesen Stil weitkettiger grammatischer Bögen und entlegener Konzeptualisierungen durch die Machart der deutschen Danteübertragungen bereits vorbereitet war. Ebenso an Dante geschult und weniger ausgeschlafft von notorischer Rezeption werden einem auch die Verse Theodor Däublers, eines geheimen Inspirators der Expressionisten, entgegentreten. Mag im Ganzen an seinem Hauptwerk dem Nordlicht, einem wie die Fleur du mal sorgsam durchkomponierten und zu Zyklen geordneten Band, manches etwas fine-de-siecle-haft süffig wirken (auch Werles Baudelaire gerät ja manchmal in diese Bereiche) so verbergen sich unter dieser Schicht doch berückend aberwitzige semantische Konzeptualisierungen und seine Zeilen behalten, isoliert Vers für Vers betrachtet, überraschend wenig von dieser Süßlichkeit, sondern wirken auch heute noch erstaunlich frisch, solange man nicht dekretierte, dass ein metrisch geregelter Vers immer altmodisch schon allein wegen eben dieses Umstands wäre.

Ich habe dieses fast antiquarisch anmutende Unterfangen, die Versgrammatik metrisch gebundener Texte zu durchleuchten, hier nur deshalb aufgenommen, weil sich in dieser hohen Schichtung von Regeln besonders gut zeigt, dass Dichtung verstehen und Dichtung schreiben in weiten Teilen darauf basiert, mit welcher Lektüre wir uns welches Hierarchiemodell von erzeugenden Regularitäten zurechtlegen, mit dem wir bewerten, was Erstes und was Hinzutretendes (Schmuck, Versfüllung etc.) ist.

Solche Betrachtungen sind für manchen, etwa für Germanisten aus einer hermeneutischen Tradition, ein Angriff auf die Integrität der Lyrik. Gerade das Gedicht, wenn nicht glückende Literatur überhaupt, zeichne sich dadurch aus, dass ein Organon entstehe, indem alles gleich wichtig und gleich ursprünglich sei.[10] Es wäre gerade das Erkenntnismerkmal des scheiternden Kunstwerkes, wenn das nicht aufginge. Gestützt ist diese Vorstellung von der vagen Idee, dass auch die Sprache ein solcher Gesamtfunktionskörper sei, ein kunstgerechtes Arbeiten also diesen Zusammenhang nur sorgfältig zu erhalten hätte, während das arbiträre Arbeiten von Kleinmeistern, Epigonen oder Experimentatoren diese innere Notwendigkeit zerrisse. Von unserer Position ist so ein Anschein innerer Notwendigkeit ein besonderes Merkmal vieler Kunstrichtungen aber nicht konstitutiv für Kunst überhaupt.

Diese Kunstrichtungen verkörpern lediglich ein bestimmtes Geschmacksideal und dieser Anschein des Gleich-Ursprünglichen, musste mühsam (zu hohem Preis) in einer Sprache arrangiert werden, die mit Wittgenstein gesprochen, eine Ansammlung von mehr oder weniger ineinander greifenden Sprachspielen (Sprachhandlungsmodellen) ist, der zwanglos auch welche hinzugefügt oder weggenommen werden können.

Beim Lesen eines spätstalinistischen Dichters

Die enge Schichtung von Regularitäten, am verslich gebundenen Gedicht besonders sichtbar, stellt den Dichter vor Probleme, gibt ihm aber auch besondere Möglichkeiten, in moralisch und diskursiv verminten Kontexten das eine zu sagen und das andere zu verschweigen. Und Verschweigen erkennt man insbesondere daran, dass unterschiedliche Deutungen sich weitgehend am selben Text rechtfertigen können. Das lässt sich auch an Texten zeigen, deren Regelschichtung weniger klar zu Tage liegt, weil die verwendeten Regeln nicht Bestandteil des (notorisch gleichwohl nicht gekannten) Kanons sind.

Das Gedicht Bei der Lektüre eines sowjetischen Buches wird gern herangezogen, um die (vorsichtig gesprochen) „realsozialistische“ Gesinnung des späten Brecht auch im Gedicht zu belegen.[11]

Verse wie „Die Wolga, lese ich, zu bezwingen / Wird keine leichte Aufgabe sein. Sie wird / Ihre Töchter zu Hilfe rufen, die Oka, Kama, Unsha, Wjetluga / Und ihre Enkelinnen, die Tschussowaja, die Wjatka. / Alle ihre Kräfte wird sie sammeln, mit den Wassern aus siebentausend Nebenflüssen / Wird sie sich zornerfüllt auf den Stalingrader Staudamm stürzen. / Dieses erfinderische Genie, mit dem teuflischen Spürsinn / Des Griechen Odysseus, … // … lese ich, die Sowjetmenschen … // … werden sie / Noch vor dem Jahre 1958 / Bezwingen …“ wurden auch von BrechtspezialistInnen[12] als reifere Geschwister der damals verbreiteten Hauruck-Panegyrik betrachtet. „Die Zahl siebentausend ist ein rhetorischer Kunstgriff: Schon in der Bibel steht sie für ‚unendlich viele‘.[13] Die Antropomorphisierung der Wolga illustriert auch in anschaulicher Weise, daß es sich um einen Kampf zwischen Natur und Mensch handelt.“[14]

Das wäre aber doch seltsam. Wo läge die Dialektik? Zum selben Zyklus gehört überdies der Text Die Musen: „Wenn der Eiserne sie prügelt / Singen die Musen lauter. / Aus gebläuten Augen / Himmeln sie ihn hündisch an.“ Ist es sinnvoll der Dichter habe im selben Zyklus zugleich beide Haltungen eingenommen? Währen sie dann als Probestücke verschiedener Haltungen überhaupt ideologisch ausdeutbar?

Ich lese in diesem Text etwas anderes. Vor allem lese ich zwei Mal: „lese ich“. Sollen das bloß etwa retardierende Einschübe sein? Und warum gerade zweimal dieses Verb? So flektiert gibt es das in den gesamten Buckower Elegien sonst nicht. Es gibt allerdings zwei Titel, die „Beim Lesen …“ beginnen. Warum lautet dieser Titel hier im Gegensatz dazu: „Bei der Lektüre …“, warum nennt Brecht hier die Quelle vager als die anderen? Ich fühle mich besonders gehalten, auf das zu achten, was Brecht hier als seine Lektüre vorstellt. Ist hier nicht geradezu auffällig, dass der Text sich besonders archaischer Mittel bedient? Würde Brecht ohne guten Grund neuen Wein in so alte Schläuche geben? Das ist doch singulär innerhalb dieser Elegien! Möchte er vielleicht genau hier, dass man sich an jenes antikisierenden Heldenpathos erinnert, das ein Dutzend Jahre zuvor in Deutschland gängige Münze war? Denn bei genauer Betrachtung erweist es sich auch in sich als wenig adäquat: Warum antropomorphisiert der Dichter gerade dann, wenn er einen Kampf zwischen Mensch und Natur schildern will, die Natur, führt sie sogar eng mit einer antiken Mythengestalt, lässt sie also gerade nicht als sie selbst auftreten? Verunklart das Verwandtschaftsbild hier nicht gerade das Stück Technik zusätzlich, das vorgeblich abgebildet werden soll? Man würde sich Filiation in Bezug auf Flüsse, (zumindest solange das eine Metapher und keine Allegorie sein soll) doch genau umgekehrt vorstellen müssen, also entweder so, dass damit über Deltabildung geredet würde oder dass die Flüsse als Kinder und deren Zuflüsse als Eltern auftreten etc.? Es ist also dem Realismus sehr schädlich hier die abgeleitete Redewendung herbeizuzitieren, die uns auch vom „Vater Rhein“ sprechen lässt. Sind solche Nachlässigkeiten denkbar bei einem Dichter, der gerade in den Buckower Elegien sich als brillanter Verdichter und Verschlüssler erweist? „Die Fuchsien unter dem Löwenmaul billig und eitel.“ Ist es nicht auffällig, dass gerade da, wo der Text besonders mythisch und ausgeschmückt wird, sehr große Zeilenlängen auftreten? Während Deutungen, wie Bohnerts hier zu dem Argument Zuflucht nehmen könnten, es solle die Fülle des Wassers mit der Überlänge der Zeile veranschaulicht werden, ruft es mir laut zu: „Zu viel“, zumal für den bündigen Stil der Elegien. Diese auffälligen Länge hat ja auch die Zeile, in der das Tun der Sowjetmenschen geschildert wird, ebenso die drittletzte Zeile der Elegie, in der längst nicht mehr von dem Übermaß des Wassers gehandelt wird.

Es ist wohl vielmehr so: Brecht wollte seine Lektüre vorzeigen: Seht, so ist es, die Botschaft hör ich wohl. Und unterschlägt (deutet an) „allein, mir fehlt der Glaube“. Er liefert in seiner Schilderung der Utopie ein Spiel mit ostentativer Ungeschicklichkeit, wie es sich auch bei George in Zeile 7 des Albatros findet. Der Dichter sieht nicht mit eigenen Augen, er liest nur. Durch die relative Sperrigkeit der vom Dichter angebotenen Lektüre, wird auch dem Leser der Umstand, dass der selbst liest vor Augen geführt.

Dies passt zur Einstellung, die Brechts Beim Lesen des Horaz vorführt „ … Einmal verrannen / Die schwarzen Gewässer. Freilich, wie wenige / Dauerten länger!“ ebenso, wie zu Eisen: „Doch was da aus Holz war / Bog sich und blieb“ Es passt besser als die hochherzige Feier des Fortschritts der hier abgewiesenen Deutung zur teils lakonisch scharf düsteren, teils skeptischen, teils eher melancholischen Grundstimmung der restlichen Arbeiten des Zyklus. Es passt zur bekannten Parabel, in der Herr Keuner der falschen Wahrheit zustimmt, um sicherzustellen, dass er sie überdauert. Das passt zu Brechts Aufsatz: „Schwierigkeiten beim Sagen der Wahrheit.“ Dort rät er dem Künstler, der in Zeiten unterdrückter Wahrheit sprechen muss: Wenn eine Wahrheit nicht gesagt werden kann, solle er das, was als Wahrheit fälschlich gilt, so schlecht sagen, dass die eigentliche Wahrheit für diejenigen, die sie angeht, hindurch leuchtet. Zweitens: Er trage besondere Sorge, dass die Wahrheit an den Wächtern der Öffentlichkeit vorbei diejenigen erreicht, die sie angeht.

So mag auch dieses Gedicht eher an die Sensibilität des kundigen Lesers appellieren, wahrzunehmen, wie der Sozialismus zwar noch kaum Brot oder ein Dach über dem Kopf zu bieten hatte, aber große Versprechen, während eine oberflächliche Botschaft die oberflächlichen Gatekeeper einer Öffentlichkeit überwinden half, die ohnehin nicht sensibel genug waren, unendlich viele banale, lächerliche und monströse Texte auszusortieren, so lange sie nur tagespolitisch konform schienen.[15]

Sein eloquent vorgetragener Anspruch, in der Literatur kämpferische Wahrheiten vorzutragen, mag zusammen mit seiner Eignung für die Schule, mit ihren holzschnitthaften Didaxen, besonders dazu beigetragen haben, Brechts Bild in der breiten Öffentlichkeit zu dem eines pädagogisierenden Moralikers und Wegbereiters der parteilich volkstümlich gedachten Programmlyrik der 70er zu verflachen. Gedichtkunst ist bei ihm besonders deutlich (Gegenrhytmische Technik, Verfremdung, Parodie), aber auch sonst immer uneigentliche Sprache. Einer mag mit der Faust auf den Tisch gehauen haben, gesagt haben, „wie es wirklich ist“ (Fried? Brinkmann?). Am Heer der Epigonen sieht man spätestens: Er erfand lediglich eine neue Art von Sprachspielen. Der Ausweg in ein Jenseits der Literatur war noch stets eine Illusion. (Vielleicht eine produktive, aber eine Illusion.)

[1] Ich verzichte hier wie in den Folgekapiteln auf Einrückung der besprochenen Gedichte, da sie sich leicht im Netz auffinden lassen.

[2] Zu solchen Spitzfindigkeiten, nämlich jemanden genau für das Gegenteil dessen zu verteidigen, was sie eigentlich an einem Dichter schätzen, bloß, weil es vom Meister kommt, nehmen ja Apologeten gern Zuflucht.

[3]Eine Umtauschprobe erweist schnell, dass es so leicht anders ginge. Dies legt mir hier Willkür statt Zwang nahe nahe: „Als sie · die herren im azur · geknickt /… /Und an der seite schleifen ungeschickt“

[4] oder das dargebotene Material so geschickt rückbinden, wie es Monika Fahrenbach-Wachendorff tut.

[5] Besonders dann, wenn es sich nicht um ein Hauptwort handelt.

[6] Fortschrittlicher wäre es gewesen, sich durchgehend stärker an mündlicher Sprache zu orientieren, wie mit der doppelten Elision der vierten Zeile „Wenn’s überm bittren Abgrund zieht die Bahn.“ In so schroffem Gegensatz zu dem extrem ins hochsprachliche gerückten Kontext wirken solche Findungen allerdings nicht wie poetisches Programm sondern eher wie Notlösungen.

[7] „Mach es doch selbst erst einmal besser“ Ich habe (wie mancheR) in vergleichbar engen (dem abgegrasten Shakespeare) oder engeren Kontexten (bei der Übersetzung von Villanellen, wo man mit 2 Endreimen 19 Verse zusammenbringt) solche Mittel vermieden. Ich mache jedoch die Erfahrung, dass selbst, wenn man solche mühevollen Herausforderungen annimmt, die Mauer aus Abwehr nicht bröckeln muss. Oft heißt es dann: Du bist ja selbst Partei, Dein Urteil ist genau deswegen, höchstsubjektiv. (Schlimmstenfalls sogar: missgünstig) Es scheint, eine Art tabuisierende Imprägnierung gegen bestimmte Formen von Forderung an die Dichtung zu geben, die aus spontanem Vertrauen hier und freischwebendem Misstrauen dort besteht. Diese Reflexe, die die Frage moderieren, was sich bis zu welchem Punkt rechtfertigen muss, und was sich, im Gegensatz dazu, von selbst versteht, scheinen mir oft bestimmender für die Geschichte der Dichtkunst, als die Entdeckungen neuer dichterischer Techniken und Sageweisen oder die Fortentwicklung des analytischen Bestecks. Denn zuerst verbieten sich in einem solchen Fall diejenigen den Mund, denen eine heikle Sache nicht wichtig genug ist, zweitens diejenigen, die unsicher sind, ob sie argumentativ schlagfertig genug sind. Die übrigen wissen, dass für die Klärung einer solch umstrittenen Frage ein gewisser Aufwand nötig wird, für den nicht in jeder Situation Raum ist. Dadurch wird eine Position umso exotischer, und schon deshalb steigt für diejenigen, die sie vertreten möchten, die Rechtfertigungslast. Ein Teufelskreis in dem Positionen untergehen können, ohne dass je ein valides Argument gegen sie vorlag.

[8] Auch Jürgen Brocan sprach Fauf Fixpoetry von einer „Sternstunde der Translationskunst“. (Er hält im übrigen wie Rainer Moritz größere Aussschnitte aus dessen deutschen Albertros für geeignet, Werles besondere Leistung zu veranschaulichen.) Respekt habe ich nur insoweit, als ich auch allenfalls ahne, was es heißt, als Nachgeborener so vieler interessanter Mittler diese Strecke zu gehen. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, sich auf die Stücke zu beschränken, zu denen es nicht bereits eine große Menge von Übertragungen mit sehr verschiedenen Geschmäckern und unterschiedlichen Stärken gibt, und diese dann umso sorgfältiger zu übertragen? Freilich wissen wir, dass sich für solche Detailsorge nicht so leicht Öffentlichkeit organisieren lässt, wie für einen kompletten Baudelaire.

[9] Schnell wird man hier so wahrgenommen, als würde man Ansprüche der Form hier gegen Ansprüche des Inhalts ausspielen, aber ist das wahr? Wörtliche Treue ist ebenfalls nur eine Formalie. Formalist bleibt jeder, der Übersetzungen ausschließlich dafür rügt, dass irgendeine Stelle wortsemantisch nicht bietet, was das Original sagt und meint, die Sache wäre damit entschieden. Das ist erst ein halbes Argument: Oft nehmen Überetzungen an einer Stelle etwas weg, um es dem Text an anderer Stelle zurückzuerstatten. Vom Standpunkt des Wort-für-Wort-Klaubers wird aus einer Richtigkeit so schlimmstenfalls gleich ein doppelter Fehler. Überdies müsste von Fall zu Fall schon vorab eine Begründung treten, warum die Übersetzung Schlechteres bietet und nicht anderes ebenso Gutes. Mindestens müsste dargestellt werden, warum diese Abweichung zumindest unauthentisch, hier unbaudelairsch ist. Und das ist viel schwerer zu argumentieren: Oft hat jemand manches genau so geschrieben, weil das Wortmaterial der Ausgangssprache eben dies als glückliche Lösung nahelegt und eine Übersetzung reproduziert ein Ähnliches mit der glücklichsten Lösung im deutschen Wort- und Lautbestand. So erst kritisierte man Dichtung als Dichtung in ihrem je ganz persönlichen Gewebe, so nähme man den Dichter ernst und verkleinerte ihn nicht zum Statementinhaber und Stichwortgeber. Allerdings gewinnt man leicht bei zahlreichen lobenden Texten zu Werles Neuübersetzung das Gefühl, die Rezensenten interessierte mehr die Kulturgeschichte des späten 19. Jahrhunderts als die Dichtung. (Gemessen an dem Raum, den die Schilderung historischer Vorgänge im Vergleich zur Darstellung der Dichtung und ihrer Übersetzung einnimmt).