Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

wahnwitz

Ulrike Draesner

was das wort ist

Samuel Beckett, comment dire / what is the word

wahnwitz

wahnwitz wie

wie

was das wort ist

wahnwitz weil

weil dies

wahnwitz weil all dies

angesichts

wahnwitz angesichts all dieses

sehens

wahnwitz all dies zu sehen

dies

was das wort ist

dies dies

dies dies hier

all dies dies hier

wahnwitz angesichts all dieses

sehens

wahnwitz all dies dies hier zu sehen

wie

was das wort ist

sehen

flüchtig sehen

flüchtig zu sehen glauben

flüchtig zu sehen glauben wollen

wahnwitz wie flüchtig zu sehen glauben zu wollen

was

was das wort ist

und wo

wahnwitz wie flüchtig zu sehen glauben zu wollen was wo

wo

was das wort ist

dort

dort drüben

weg dort drüben

weit

weit weg dort drüben

wankend

wankend weit weg dort drüben was

was

was das wort ist

angesichts all dessen

all dies dies

all dies dies hier

wahnwitz wie was zu sehen

flüchtig zu sehen

flüchtig zu sehen glauben

flüchtig zu sehen glauben zu wollen

wankend weit weg dort drüben was

wahnwitz wie flüchtig zu sehen glauben zu wollen wankend

weit weg dort drüben was –

was –

was das wort ist

was das wort ist

Aus: Poesiealbum 387. Ulrike Draesner. Auswahl Axel Helbig. Wilhelmshorst: Märkischer Verlag, 2024, S. 18f

Manfred Peter Hein (1931-2025)

Manfred Peter Hein, der am 10. Mai 2025 im Alter von 93 Jahren verstarb, war eine markante Stimme der deutschen Gegenwartslyrik. Als Übersetzer öffnete er auch den Blick für die finnische Literatur und andere osteuropäische Literaturen und trug Wesentliches zur literarischen Verständigung zwischen Kulturen bei. Sein Werk bleibt ein leises, aber dauerhaftes Echo im Gedächtnis der deutschsprachigen Poesie.

Manfred Peter Hein

(* 25. Mai 1931 in Darkehmen / Ostpreußen; † 10. Mai 2025 in Espoo / Finnland)

BUCH DER UNRUHE

Aufgelassener Ölmühle Schilfdach

Schatten der fällt wo ich lese

im Buch der Unruhe während

langstreift am Strandgemäuer

wie gestern das Maultier

sich scheuernd am Ölbaum

Stimme des Schattens schürft

im Schatten

zu gleicher Stunde

Wo

mögen die wahrhaft

in Wahrheit lebendig

Lebenden sein

Aus: Manfred Peter Hein, Über die dunkle Fläche. Gedichte 1986-1993. Zürich: Ammann, 1993, S. 37

Hören Sie bei lyrikline den Autor das Gedicht lesen

Hier ein kurzer Film, in dem der Autor ein Gedicht liest und eine Übersetzung ins Arabische vorgestellt wird

Nachruf des Wallstein Verlags | Andreas F. Kelletat zum Tod Heins beim Deutschlandfunk

Neue Himmel für alte

Zum 100. Todestag erinnern wir an Amy Lowell – eine der bedeutendsten Stimmen des amerikanischen Imagismus. Ihre Gedichte verbinden präzise Bilder mit leidenschaftlicher Formsuche und einer oft übersehenen queeren Perspektive.

Aber stimmt das im einzelnen Gedicht, das man vor sich hat? Ich habe ein Gedicht herausgesucht, das Claire Goll für ihre Sammlung „Die neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik“ von 1921 übersetzt hat.

NEUE HIMMEL FÜR ALTE

Ich bin überflüssig,

Mein Tun unnütz.

Was ich denke, ist ohne Duft.

Es hängt ein Almanach zwischen den Fenstern

Aus dem Jahr meiner Geburt.

Die Kameraden rufen mich,

Sie schrein nach mir,

Wenn sie am Haus im großen Wind roter Fahnen vorüberziehn.

Frisch sind sie, sprühend.

Sie sind unanständig und brüsten sich damit;

Sie lachen und fluchen und lärmen

Und schmettern ihr: »Wer kommt mit?«

Gegen die eiserne Häuserfront an beiden Straßenecken.

Junge Männer mit nackten Herzen spotten zwischen den

eisernen Häusern,

Junge Männer mit nackten Körpern unter den Kleidern,

Leidenschaftlich bewußt ihrer selbst,

Bereit, ihre Kleider fortzuschleudern,

Bereit, ihre Sitten und täglichen Gewohnheiten fortzuschleudern,

Schrein nach der Roheit des Lebens

Voll Gier nach Liebe,

Die sie als Glaube proklamieren.

Anbeter der Jugend,

Anbeter ihrer selbst.

Sie rufen nach Frauen, und die Frauen kommen.

Sie entblößen ihre weiße Wollust

Vor der erstarrten toten Häuserfront.

Gleich Flammen brausen sie die Straße herunter;

Sie explodieren wie wildes Feuerwerk

Über den Häuserleichen.

Und ich –

Ich ordne drei Rosen in einer chinesischen Vase:

Eine rosa,

Eine rote,

Eine gelbe.

Ich nehme dies Arrangement sehr wichtig.

Dann sitz ich in einem Südfenster,

Nippe von bleichem Wein mit etwas Schierling,

Denke über Winternächte nach,

Und Feldmäuse kreuzen den Fleck,

Der bald mein Grab sein wird.

Aus: Die neue Welt. Eine Anthologie jüngster amerikanischer Lyrik. Hrsg. u. übersetzt von Claire Goll. Berlin: S. Fischer, 1921. 1.-3. Aufl., S. 44f

NEW HEAVENS FOR OLD

I am useless.

What I do is nothing,

What I think has no savour.

There is an almanac between the windows:

It is of the year when I was born.

My fellows call to me to join them,

They shout for me,

Passing the house in a great wind of vermilion banners.

They are fresh and fulminant,

They are indecent and strut with the thought of it,

They laugh, and curse, and brawl,

And cheer a holocaust of "Who comes firsts!"

at the iron fronts of the houses at the

two edges of the street.

Young men with naked hearts jeering

between iron house-fronts,

Young men with naked bodies beneath their clothes

Passionately censcious of them,

Ready to strip off their clothes,

Ready to strip off their customs, their

usual routine,

Clamouring for the rawness of life,

In love with appetite,

Proclaiming it as a creed,

Worshipping youth,

Worshipping themselves.

They call for women and the women come,

They bare the whiteness of their lusts

to the dead gaze of the old house-fronts,

They roar down the street like fame,

They explode upon the dead houses like

new, sharp fire.

But I –

I arrange three roses in a Chinese vase:

A pink one.

A red one,

A yellow one.

I fuss over their arrangement.

Then I sit in a South window

And sip pale wine with a touch of hemlock in it,

And think of Winter nights,

And field-mice crossing and re-crossing

The spot which will be my grave.

Aus: The Complete Poetical Works of Amy Lowell. With an introduction by Louis Untermeyer. Boston: Houghton Mifflin Company. The Riverside Press Cambridge. O.J. (1955) S. 574

Ist das die melancholisch-erhabene Selbstbehauptung einer Außenseiterin – oder eher sarkastisch gebrochene Selbstdemontage einer Figur, die sich mit kultivierter Bedeutungsschwere vor dem pulsierenden Leben rettet? Melancholische Gegenwelt zur entfesselten Energie einer ekstatischen Jugend oder Abrechnung mit der eigenen Unfähigkeit? Kontemplative Würde oder feine Selbstironie? Verleugnung ihrer imagistischen Jugend oder ein feiner Nachhall?

Liste weiterer Möglichkeiten

Chen Chen

Selbstportrait als enormes Potential

Träumen, von einem Tag, einem Sein, so furchtlos wie eine Mango.

So freundlich wie eine Tomate. Gnadenlos bis Kinnchen & Shirtbrust.

Merken, ich hasse das Wort »nippen«.

Aber das ist alles, was ich tue.

Ich trinke. So langsam.

& sage Ich koste es. Wenn ich bloß schlecht darin bin, Flüssigkeit einzunehmen.

Ich bin weder Mango noch Tomate. Ich bin ein rostiges Gähnen im gemunkelten Jahr.

Ich bin eine arktische Attika.

Komme schlendernd & und an sich im rutschigen polaren Durcheinander.

Ich bin nicht der analfixierte Hetero, zu dem meine Mutter mich erzog.

Ich bin ein schwuler Nipper, & meine Mutter setzte was von ihrer Hoffnung übrigblieb

in meine Brüder.

Sie will, dass sie die Welt herunterschlucken, stabile Abschlüsse herausspucken &

verantwortungsvolle Enkelkinder, bereit zu schlingen.

Sie werden besser sein als Mangos, meine Brüder.

Obwohl, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was das sein könnte.

Fliegende Mangos, vielleicht. Fliegende Mango-Tomaten-Hybride. Wunderbare Söhne.

Übersetzt von Devin Yu & Mari Molle. Auszug aus Chen Chen, When I Grow Up I Want to Be a List of Further Possibilities, BOA Editions, Ltd. 2017. In: Edit Nr. 91 (2024), S. 45

Nr. 357

Ein Gedicht des salvadorianischen Dichters Roque Dalton, der heute vor 50 Jahren ermordet und am 14. Mai vor 90 Jahren geboren wurde.

Roque Dalton

(* 14. Mai 1935 in San Salvador; † 10. Mai 1975 in Quezaltepeque)

NR. 357

Die Aufseher lassen sich in verschiedene Gruppen einteilen. Zum Beispiel, die mit Steinen nach Kaninchen schmeißen, sobald welche mit Margeriten im Maul aus dem Garten gerannt kommen. Und jene, die vor meiner Zelle herumhumpeln, dabei starke Worte brüllen und zusehen, wie sich in ihren Uhren der Geifer des Regens sammelt. Dann noch, die mich frühmorgens mit einem Pissestrahl wecken (wobei sie mir mit der Taschenlampe das Gesicht lecken) und mißmutig erzählen, daß es noch kälter geworden ist. Zu keiner dieser Gruppen gehört Nr. 357, früher Hirte und Musikant und jetzt aus Rache Polizist, wegen irgendeiner undurchsichtigen Geschichte, allerdings nur noch bis Entlassung (das heißt der von Nr. 357) Ende des Monats. Weil er sich nachts davongestohlen hatte und bis neun Uhr neun Uhr morgens bei seiner Frau schlief, dem Dienstreglement zum Hohn. Vor ein paar Tagen hat mir Nr. 357 eine Zigarette geschenkt. Als er mich gestern ein großes Blatt Anis kauen sah (mit der Hakenrute, die ich mir gebastelt hatte, war mir gelungen, die Pflanze in die Nähe des Gitters zu ziehen), fragte er mich nach Kuba. Und heute hat er mir vorgeschlagen, ich könnte ihm doch ein kleines Gedicht schreiben – etwas über die Berge von Chalatenango –, damit er ein Andenken von mir hat, wenn sie mich umgebracht haben.

Übertragen von Klaus Laabs, aus: Poesiealbum 236. Roque Dalton. Berlin: Neues Leben, 1987, S. 30

Im Jahr 1959 wurde er verhaftet und zum Tode verurteilt. Am Tag vor seiner Hinrichtung wurde Präsident José María Lemus López gestürzt; dies rettete Dalton vor der Exekution. Nach seiner Freilassung ging er nach Mexiko ins Exil. In seinen im Exil verfassten Büchern El turno del ofendido und La ventana en el rostro berichtet er über diese Geschehnisse.

https://de.wikipedia.org/wiki/Roque_Dalton

1961 reiste Dalton nach Kuba, wo er bis 1965 blieb. In diesem Jahr kehrte Dalton nach El Salvador zurück, wurde dort aber bald wieder verhaftet und zum Tode verurteilt. Wieder entging er der Exekution: Ein Erdbeben ließ die Mauern seines Gefängnisses einstürzen, und ihm gelang die Flucht nach Kuba. (…) In kubanischen Militärcamps ließ er sich als Guerillero ausbilden. 1973 bot er sich den Fuerzas Populares de Liberación (FPL) als Kämpfer an. Deren Führer Salvador Cayetano Carpio wies ihn jedoch zurück mit dem Hinweis, seine Rolle in der Revolution sei die eines Dichters, nicht die eines Soldaten. Daraufhin schloss Dalton sich dem Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) an. In dieser „Revolutionären Volksarmee“ geriet der undogmatische Dalton bald mit der marxistischen Führung aneinander. Man unterstellte ihm, die Organisation spalten zu wollen. Nachdem ein „Revolutionäres Tribunal“ ihn zum Tode verurteilt hatte, exekutierten seine Genossen Roque Dalton am 10. Mai 1975.

Das Strafverfahren wegen Mordes gegen zwei ehemalige Kommandanten der Guerilla, Joaquín Villalobos und Jorge Meléndez, wurde durch ein Gericht in San Salvador am 9. Januar 2012 aufgrund von Verjährung eingestellt.

Die DDR-Version:

1961 wegen „staatsfeindlicher Aktivitäten“ zum Tode verurteilt, Urteil wird nach einem Machtwechsel vier Tage vor dem Exekutionstermin ausgesetzt; Exil in Mexiko, dort Ethnologiestudium; 1963 in Kuba, Rückkehr nach El Salvador, Verschleppung und Versuch, ihn in der Gefangenschaft durch Nahrungsentzug umzubringen; 1964 Flucht während eines Erdbebens; (…) 1974 Rückkehr nach El Salvador, schließt sich dem Revolutionären Volksheer (ERP) an, wird am 10. Mai 1975 von einer maoistischen Fraktion dieser Guerilla-Organisation ermordet

Quelle: Poesiealbum 236

Dunstvergötterte Silberschrift

Anne Duden

(* 1. Januar 1942 in Oldenburg)

KAMMERHERZ

Herzaufgänge

als stünde die Welt

nur einmal im Laub

pro Leben.

Dunstvergötterte

Silberschrift

englisch

über alle Anzeichen

hinweggeschmiegt

grasige Weite.

Mitten im Totschlag

betritt Geißblatt das Haus

säugt die Zimmer

flurwärts

Schädel und Nebenhöhlen

ankert in der Schwebe

ausrißbereit.

Mundgewölbe und Ohrmuschel

geborsten

zerschallt

von Pennergebissen.

Hinter Vorhängen

jetzt noch das Kammerherz.

Genickfänger

fest im Griff.

Auf der Suche nach Schmauchspuren

und immer fündig

säumen

Faustpfandleiher

Lager und Betten

überwachen die Praktiken

schneiden

klar umrissen

das Wort ab

jedem

der nicht

außerdem

zusticht und köpft

oder genauso gut

erdrosselt und abwürgt.

Es hütet noch gerade

das Haus

Verstummung

am Rand.

Aus: Anne Duden: Herzgegend. Gedichte. Lüneburg: Zu Klampen!, 2001 (Lyrik Edition), S. 7f

das hatte ich nie glauben wollen wie so vieles nicht

Evelyn Schlag

SCHWARZE TRÄNEN

Auf einem wilden Kletterpfad lief

eine Frau quer über Panzerteile

ihr Gesicht war durchgestrichen

kann sein sie lebte gar nicht mehr

nur laufen war geblieben – das hatte

ich nie glauben wollen wie so vieles

nicht: achtgeben daß man sich

nichts eintritt gestern hatte ich das

Pech und stieg auf eine blaue Nuß

ich wollte schnell über einen Berg

von Abfall und fing an zu galoppieren

etwas sang in meinen Ohren – keine

Sprache Befehle keine Ausrufzeichen

es war fast wie zu Ostern damals als

ich neu war und allen Namen nachlief

der Rost steigt in die Nase ist nicht

zu vermeiden bei so viel Schrott

ich kannte das nicht – hatte immer

einen guten Platz mit zweimal Essen

ich möchte wissen wo die jetzt alle

sind – aufgelöst in Wetter? ich heule

schwarze Töne schwarze Tränen –

kommt her!

Aus: Sinn und Form 3/2025, S. 340

Evelyn Schlag, geb. 1952 in Waidhofen/Ybbs (Niederösterreich), wo sie auch lebt.

Docupoetry

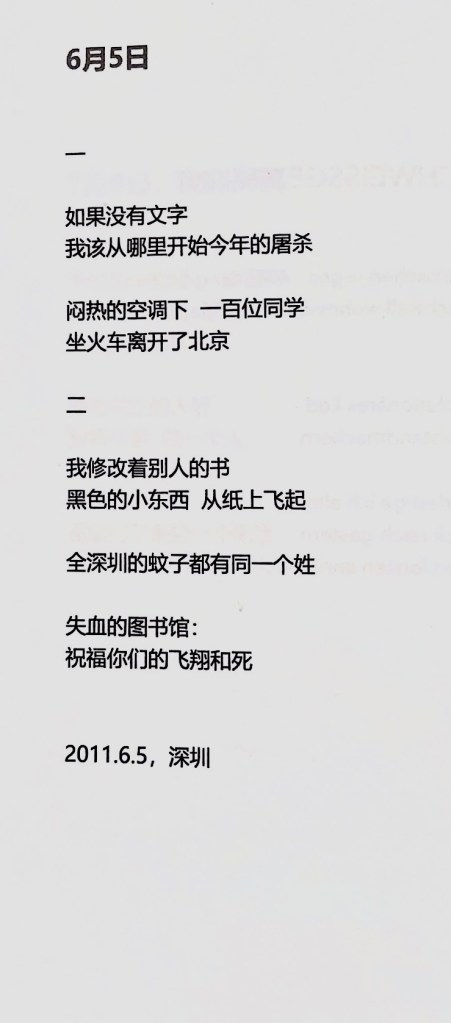

Yan Jun

(*1973 Lanzhou, China, Dichter, Musiker, Kritiker und Betreiber des Independent-Labels KwanYin)

5. JUNI

I

wenn es keine worte gibt

wie soll ich dann dieses jahr das massaker beginnen

unter der brutheißen klimaanlage sitzen einhundert studenten

in einem zug, der beijing verlässt

II

wenn ich die bücher anderer leute umschreibe

fliegen kleine schwarze dinge von ihren seiten auf

sämtliche mücken in shenzhen haben denselben nachnamen

eine bibliothek des blutverlusts:

viel glück für euren flug und tod

(2011, shenzhen)

Aus dem Chinesischen von Lea Schneider, aus: Uljana Wolf, Günter Blamberger und Michaela Predeick (Hrsg.), poetica7. Sounding Archives – Poesie zwischen Experiment und Dokument. Tübingen: Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2022, S. 97

Dokumentarische Lyrik muss ihre Themen nicht erfinden, sie findet sie vor. Sie ist Counter-History, schafft Gegen-Wissen in ihren offenen Archiven. Ein Gegen-Wissen, das wie das Wissen der Wissenschaften ein Wissen im Werden ist und vorläufig bleibt, korrigierbar, amplifizierbar, dezentralisiert.

Günter Blamberger, Über Docupoetry, a.a.O. S. 142

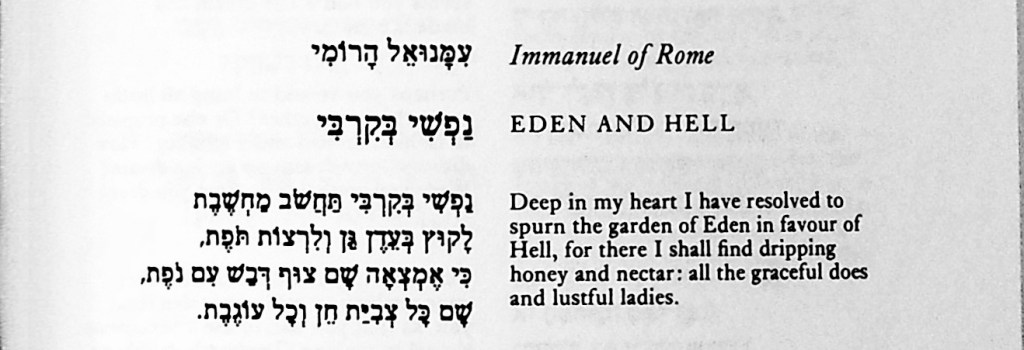

Himmel oder Hölle?

Die soeben erschienene Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift Sinn und Form bringt „Nachdichtungen hebräischer Gedichte“ von Jan Wagner (erst in den Anmerkungen am Schluss der Ausgabe erfährt man genauer, dass die Gedichte aus dem Englischen des zweisprachigen Penguin Book of Hebrew Verse nachgedichtet sind).

Daraus eins von zwei Gedichten des Dichters Immanuel von Rom (um 1261-um 1335). Der italienische Dichter schrieb Hebräisch und Italienisch und wurde stark von Dante beeinflusst.

Immanuel ben Schlomo ha-Romi, italienisch Manouello Romano oder Manoello Giudeo (geboren um 1261 in Rom; gestorben um 1335), war ein italienischer Schriftsteller. Er gilt als der bekannteste Dichter in hebräischer Sprache aus Italien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_ha-Romi

PARADIES UND HÖLLE

Mein Herz hat sich entschieden: Keinen Hektar

Vom Paradies und alle meine Gunst

Der Hölle: Dort tropft Honig, dort sind Nektar

Und zarte Ricken, Damen in der Brunst.

Was gibt's im Paradies? Wohl kaum Affären,

Nur Frauen, schwärzer noch als Pech und Ruß,

Nur Greisinnen, von denen Flechten zehren.

Dem Geist bleibt, so umringt, nichts als Verdruß.

Was, Paradies, du bietest? Ein Habtacht

Von Stummelweibern, Gaunern, Hungerleidern.

Bedenk ich's recht, so scheinst du nichts zu taugen.

Nichts übertrifft denn, Hölle, deine Pracht,

Dein sind die Mädchen in den Seidenkleidern.

Nur du führst alle Wonnen uns vor Auge

Aus dem Englischen von Jan Wagner, aus: Sinn und Form 3/2025, S. 387.

(Die hebräische Fassung liefere ich im Lauf des Tages nach).

Antiidyll

Tytus Czyżewski

(* 28. Dezember 1880 in Przyszowa in Galizien; † 5. Mai 1945 in Krakau) war ein polnischer Maler, Dichter und Kunstkritiker. Er war einer der Begründer der Polnischen Formisten. https://de.wikipedia.org/wiki/Tytus_Czyżewski

Stadt am Herbstabend

antiidyll

zieh an die warme hose

es falln die thermograde

aus kneipen dringt getose

die mißklangserenade

die kirchenglocken bimmeln

und jemand holt sich beulen

im trog aus nebelhimmeln

dem hund vergeht das heulen

die sonne möchte gähnen

und rauch umhüllt die heime

zur frühschicht krähn die hähne

vom friedhof tropfen reime

im auto flitzt die dirne

die straßenbahnen schleichen

gepudertes gewürme

pantoffeln blasser leichen

die erde dampft libido

und alte möbel rossen

re mi fa sol la si do

die weißen leitersprossen

es plärrt aus kindergärten

und wolken ziehen neben

dem abendrotverklärten

dem fetzenrest vom leben

Deutsch von Karl Dedecius, aus: Auf der Karte Europas ein Fleck. Gedichte der osteuropäischen Avantgarde. Hrsg. Manfred Peter Hein. Zürich: Ammann, 1991, S. 173

Miasto w jesienny wieczór

(niesielanka):

wdziej ciepłe astrachany

termometr wciąż opada

od knajpy śpiew pijany

dysonans serenada

w kościele dzwonią dzwony

ktoś kogoś kopnął nogą

w kanale z mgieł opony

i psy już wyć nie mogą

ni słońce się nie śmieje

nad miastem płyną dymy

kogut na zmianę pieje

z cmentarza kapią rymy

mknie autem nierządnica

tramwaj w aleje znika

wyblanszowane lica

pantofle nieboszczyka

czuć zapach świeżej ziemi

i trzepią stare meble

fa so la si do re mi

drabiny białe szczeble

w ochronce płaczą dzieci

i chmury mkną powoli

purpura zorzy świeci

łachmanom ludzkiej doli

Aus: Ebd. S. 172

O. T.

Im Dezember 2017 erschien in der Reihe roughbooks ein Buch ohne Verfassernamen, ohne Titel und Herausgeber. Im Impressum steht lediglich:

Dieses Buch trägt diesen Titel. Herausgegeben von sich selbst. roughbook 044. Wuppertal, Berlin, Schupfart, Dezember 2017. ISBN 978-3-906050-39-3. © bei sich selbst 2017.

Hier eins dieser Nowhere-Nongedichte.

Als es klein war, wollte dieses Gedicht ein Liebesgedicht werden, dann ein politisches, dann ein experimentelles. Es radikalisierte sich selbst, bis es überhaupt kein Gedicht mehr sein wollte und einen Hass auf alles hatte, was nur von weitem wie ein Gedicht aussah. Aber auch das ging vorüber.

A.a.O. S. 16.

PS: Der Rezensent des Signaturen-Magazins, Jan Kuhlbrodt, behauptet, er kenne „den Namen des Autors, den es nicht gibt, und der sich bester Gesundheit erfreut.“ https://signaturen-magazin.de/-anonym—dieses-gedicht-traegt-diesen-titel.html

Kein Sein soll entzwei

Heute ein Gedicht von Paul Bowles, dem amerikanischen Schriftsteller und Komponisten, der einen großen Teil seines Lebens in Tanger (Marokko) verbrachte und durch radikale Modernität und existenzielle Kühle auffiel. Das Gedicht erschien in der zweisprachigen Ausgabe „Fast nichts“ (2020), herausgegeben und übersetzt von Jonis Hartmann.

Formal fällt das Gedicht durch seine sparsame, abgebrochene Sprache auf, die durch Wiederholungen, Verneinungen und reduzierte Bilder eine tranceartige Atmosphäre erzeugt. Eine eindringliche Sehnsucht nach Unversehrtheit und Stillstand: Kein Ding, kein Baum, kein Halm soll zerstört oder bewegt werden, nichts soll das „Sein“ oder die „Ideen“ entzwei reißen.

Paul Bowles

(* 30. Dezember 1910 in Jamaica, Long Island, New York; † 18. November 1999 in Tanger, Marokko)

Gedicht

Die Dinge werden so weitergehn für

Immer. Nein

Kein Ding soll entzwei. Nein

Kein Baum. Nein

Kein Grashalm sei

Dort. Nein

Kein Ding nur

Blaue Felsen sollen

Das Tal füllen, wo ich

Schlafe.

Die Dinge sollen so weitergehn für

Immer.

Die Dinge seien un

Gebrochen.

Kein Akt soll entzwei. Nein

Kein Ding soll fliehn und kein

Körper soll Ideen entzwein und kein

Sein soll entzwei. Nein

Kein Baum. Nein

Kein Grashalm sei

Dabei, den

Vorfall zu

Bezeugen.

* * * * * * * *

Jedes Ding soll stets entsprechend sein. Nein

Kein Ding soll gewendet oder bewegt sein.

Berührt.

Alles soll für immer so.

Aus dem Englischen von Jonis Hartmann, aus: Paul Bowles: Fast nichts. Hrsg. von Jonis Hartmann. Hamburg, Berlin, Schupfart: Urs Engeler, 2020 (roughbook 053), S. 49/51

Poem

Things will go on like this for

Ever. No

Thing shall shatter. No

Tree. No

Blade of glass shall be

There. No

Thing but

Blue rocks shall

Fill the valley where I

Sleep.

Things shall go on like this for

Ever.

Things shall be un

Broken.

No action shall shatter. No

Thing shall escape and no

Body shall shatter ideas and no

Being shall shatter. No

Tree. No

Blade of grass shall

Be present to

Witness the

Incident.

* * * * * * * *

Everything shall be always thus. No

Thing shall be turned or moved.

Touched.

All shall be forever so.

Ebd. S. 48/50

Das glas schimmert im gras

Ein interessantes Gedicht des ungarischen Lyrikers Attila József

(* 11. April 1905 in Budapest; † 3. Dezember 1937 in Balatonszárszó).

Glas

Das glas schimmert im gras. Das glas ist

an das die tau-tropfen dringen.

Wenn ein klein kind gläser anschaut,

so fangen sie an

um still zu klingen.

Ein glas wächst am herzen der quellen

das weiss kein glaser selbst kein lieber leser.

Die mädchen und die jungen männer

verwechseln immer ihre gläser.

Die vielen gläser hinterm himmel

bemerkte einst ein vogel

durstig und ohne lied

Ich möchte dir, ich möchte nur so leuchten,

wie das glas,

das auf meinem tische allein blieb.

Interessant ist an diesem Gedicht zunächst, dass es auf Deutsch verfasst ist. Ich kann nicht Ungarisch – aber ich habe gelesen oder gehört, dass die Sprache des Autors in seinen ungarischen Gedichten oft sehr komplex und rhythmisch verdichtet ist und einen starken musikalischen Fluss aufweist. Die deutsche Sprache in „Glas“ ist – bewusst? – schlicht, fast naiv. Einige grammatische Eigenheiten („das glas ist / an das die tau-tropfen dringen“, „ein klein kind“, „so fangen sie an / um still zu klingen.“) deuten darauf hin, dass József möglicherweise Deutsch nicht muttersprachlich beherrschte, oder dass er einen besonders reduzierten, fast kindlichen Stil wählte. Aber unterstreicht das nicht gerade den kindlichen Blick und die Einsamkeit und Orientierungslosigkeit oder Sehnsucht nach Orientierung, die aus dem Gedicht sprechen?

Aus: Attila József, Liste freier Ideen. Hrsg. u. übersetzt von Christian Filips und Orsolya Kalász. Berlin und Schupfart: Roughbooks, 2017 (Roughbook 43), S. 79.

Musikgeschichte in Todesarten

Chris Bezzel

Spiel mir das Lied vom Tod

monteverdi schlummerte nach neuntägigem krankenlager im spätherbst 1643 in das reich jenseitiger harmonien hinüber.

an seinem sterbetag machte henry purcell sein testament.

als der fünfundzwanzigjährige pergolesi abgeschieden war, wurde er in der kathedrale pozzuoli beigesetzt.

vivaldi ist in wien völlig verarmt als 66jähriger heimgegangen.

bach schloß die augen, die schon bei sehenden zeiten so viel überirdisches geschaut hatten.

händel legte sich still zum sterben.

schließlich tat der einundachtzigjährige rameau seinen feinden den gefallen, mit tod abzugehen.

der tod hielt das herz des zweiundsiebzigjährigen scarlatti an.

im 87. jahr schwand der rastlose telemann dahin.

als christoph willibald gluck ein ihm verbotenes glas weinbrand hinuntergestürzt hatte, trug ihn kurz darauf ein zweiter schlaganfall sanft hinweg

carl philipp emanuel bach ging vierunsiebzigjährig dahin.

an einem wintermorgen hauchte mozart seine seele aus.

karl ditters von dittersdorf wurde siebzigjährig von seinem leiden erlöst.

beethovens ende erfüllte sich unter blitz und donner eines schweren gewitters.

schubert mußte 1828 dahin.

mendelssohn-bartholdy zählte erst 38 jahre, als der tod ihn, seinen zahllosen verehrern völlig unerwartet, aus reichem schaffen und wirken abberief.

chópin starb in den armen seines schülers gutmann.

der kranke robert schumann begriff allmählich das hoffnungslose seines zustands, verweigerte die nahrungsaufnahme und starb so, 46 jahre alt, an entkräftung.

rossini schloß sechsundsiebzigjährig die augen.

richard wagner erlag im venezianischen palast vendramin seinem herzleiden.

franz liszt hat in wahnfried seine augen für immer geschlossen.

verdi ging mit 88 jahren bei voller klarheit heim.

der 23. märz 1918 wurde debussys todestag.

nach vier jahren zunehmenden verfalls legte sich der seit je wortkarge ravel auf den operationstisch. er sollte nicht mehr zu bewußtsein kommen.

17 takte vor schluß des dritten klavierkonzerts entsank bartók die feder.

dann kam, nachdem der zweiundsiebzigjährige schönberg 1946 schon einmal fast gestorben und zuletzt beinah erblindet war, der tod.

quelle: hans joachim moser: musikgeschichte in hundert lebensbildern. klagenfurt 1958

Aus: Chris Bezzel: isolde und tristan. Hrsg. von Florian Neuner und Christian Steinbacher. Berlin, Hannover, Linz und Solothurn: Roughbooks, 2012 (Roughbook 22), S. 65-67

Gertrud Kolmar

Zum 80. Geburtstag von Ulla Hahn ihr Gedicht auf Gertrud Kolmar.

Ulla Hahn

(* 30. April 1945 in Brachthausen / Sauerland)

Gertrud Kolmar

Auf meinen Knien das Häufchen

Fotokopien wird leichter

Langsamer lesen

Mit jedem Blatt lege ich Lebenszeit ab

von einer die schrieb im vorletzten Brief:

Ganz ohne Freude bin ich freilich nicht

Sie meinte ihre Erinnerungen

Weinte mit keinem Wort

Lebte vom Leben schon sehr weit entfernt

Legte an alles Geschehen längst

den Maßstab der Ewigkeit

Trat freiwillig unter ihr Schicksal

Hatte es schon »im voraus bejaht, sich ihm

im voraus gestellt« schrieb sie

Langsamer lesen

Wir wissen nicht wo sie starb

Wir wissen nicht wann sie starb

Ihre Mörder sind bekannt

Im letzten Brief fiel ihr »eben etwas

Ulkiges ein«. Versprechen und Pläne. Herzliche Grüße

Langsamer lesen

Immer wieder von vorn.

Aus: Ulla Hahn, Klima für Engel. Gedichte. München: dtv, 1993, S. 60

Neueste Kommentare