Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Ihr dummen Kerle

Veröffentlicht am 23. November 2025 von lyrikzeitung

509 Wörter, 3 Minuten Lesezeit (inclusive des spanischen Originaltexts)

Sor Juana Inés de la Cruz

( * 12. November 1648 in San Miguel Nepantla, heute Mexiko; † 17. April 1695 in Mexiko-Stadt)

Ihr dummen Kerle, die ihr Frauen

grundlos anklagt, ohne zu sehen,

dass ihr selbst die Ursache seid

für das, was ihr ihnen unterstellt,

in eurem zügellosen Verlangen

erwartet ihr noch, dass sie sich zieren,

was schert euch denn die Moral,

wenn ihr zum Gegenteil anstiftet.

Ihr zwingt ihren Widerstand nieder

und gebt euch dann ernsthaft empört,

werft ihr Leichtfertigkeit vor, der Frau,

die eurem lüsternen Drängen nachgibt.

Euer vermeintlicher Mut ist so albern

und gleicht dem Mut eines Kinds,

das sich ein Gespenst ausdenkt,

vor dem es eines Tags dann erschrickt.

Deutsche Version von Christoph W. Bauer, in manuskripte. Zeitschrift für Literatur 249/2025, S. 185f

Das ist nur ein Auszug – die ersten 4 Strophen – des folgenden Gedichts. Die Zeitschrift bringt Auszüge aus verschiedenen Gedichten in einem Aufsatz des Übersetzers sowie Fortschreibungen von Sabine Gruber, Ariane von Graffenried, Jan Koneffke, Dieter Zwicky, Frieda Paris, Timo Brandt, Nika Pfeifer und Arne Rautenberg innerhalb der Reihe Dichter*in im Fokus.

Letra de Hombres Necios Que Acusáis

Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis.

Si con ansia sin igual

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia

y luego con gravedad

decís que fue liviandad

lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo

de vuestro parecer loco

al niño que pone el coco

y luego le tiene miedo.

Queréis con presunción necia

hallar a la que buscáis,

para pretendida, Tais,

y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo

y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén

tenéis condición igual,

quejándoos, si os tratan mal,

burlándoos, si os quieren bien.

Opinión ninguna gana,

pues la que más se recata,

si no os admite, es ingrata,

y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis

que con desigual nivel

a una culpáis por cruel

y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada

la que vuestro amor pretende,

si la que es ingrata ofende

y la que es fácil enfada?

Mas entre el enfado y pena

que vuestro gusto refiere,

bien haya la que no os quiere

y queja enhorabuena.

Dan vuestras amantes penas

a sus libertades alas

y después de hacerlas malas

las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido

en una pasión errada:

la que cae de rogada

o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga

o el que paga por pecar?

¿Pues para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar

y después con más razón

acusaréis la afición

de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo

que lidia vuestra arrogancia,

pues en promesa e instancia

juntáis diablo, carne y mundo.

Luftzug von tausend Jahren

Veröffentlicht am 22. November 2025 von lyrikzeitung

WASSYL MACHNO

(Geboren 1964, lebt seit 2000 in New York)

PRIVATER KOMMENTAR ZUR GESCHICHTE

»Und die einen Völker gingen nach Norden

andere aber – nach Süden.

Und ihre Wege trennten sich für tausend Jahre

aber nur die vorwärts gingen

hinterließen Städte und Dörfer

Gräberfelder und zerschlagenes Geschirr

und die zu spät kamen –

sammelten hinter jenen die Stille auf«

nachdem du das gelesen hast in einem Buch

das silberne Beschläge hat

und früher verschlossen wurde

fragst du dich noch immer für welche Völker

du dich eintragen sollst

denn dieser Luftzug von tausend Jahren

der entstand –

als die einen nach Norden abbogen

und andere nach Süden –

hat nur den sandigen Wind bewahrt

und du versuchst dunkle Worte zu entwirren:

und hörst – dumpfes Wiehern

verängstigter Pferde

Aus: Poesiealbum Gedichte aus der Ukraine. Märkischer Verlag Wilhelmshorst 2023, S. 4

breite bündigkeit trauriger topoi

Veröffentlicht am 21. November 2025 von lyrikzeitung

Joanna Mueller

logatome

dies gedicht, an dem du im notizheft herumkritzelst:

austellungsrahmen, darin sich eine prostituierte reckt und streckt

fruchtfleisch, saftig, süßlich-weinig, schon leicht angefault

berechnende empfindlichkeit, penibles chaos

breite bündigkeit trauriger topoi

trauma, formumrissen, ein tintenholocaust

achtung! in den empfindungssträngen kam es zu versteckten ansteckungen

saifchen mit muster trifft mutiger ins schwarze

banal stark, doch genauso daneben

bravour brauchts für bravos, klingen und überspannte bögen

gegen den strich sich verstricken, das blut in den sand, spöttisch papier färben

eine heisere sache ist das, kein drapieren der eindrücke

erkennen durch kampf, aggressive expansion

ohne hemmnisse, die lähmten, diktatreduktion

rabenschwärze, doppelt blinde probe

nichts von wegen „auf das lüftungskläppchen" oder ein anderer glasbaustein

einheit für innere angelegenheiten! es ist zeit für einen schussentscheid

jetzt hängt alles davon ab: brüllst du oder donnerst du dich auf

Aus dem Polnischen von Karolina Golimowska, aus: Joanna Mueller, Mistyczne masthewy. Mystische musthaves. Aus dem Polnischen übertragen von Karolina Golimowska und Dagmara Kraus. hochroth, Wiesenburg, 2016, S. 11

logatomy

ten wiersz, co go kreślisz w kajecie:

rama wystawowa, w której się pręży płocha prostytutka

miąższ soczysty, słodko-winny, już lekko nadpsuty

wyrachowana wrażliwość, skrupulatny chaos

rozwiązła zwięzłość topornych toposów

trauma obrysowana formą, holokaust w inkauście

uwaga! w zwojach czuciowych doszło do utajonych zakażeń

modełko z deseniem w sedno potrafi trafić odważniej

banalnie mocno, lecz równie niecelnie

do braw trzeba brawury, żylet i po bandzie

brnąć wbrew, krew w piach, drwiąco barwić papier

to jest gardłowa sprawa, bez drapowania wrażeń

rozpoznawanie bojem, agresywna ekspansja

bez progów zwalniających, redukcji dyktatu

krucza czerń, podwójnie ślepa próba

żadne tam „uchyl lufcik” lub inna luksfera

jednostko do spraw wewnętrznych! czas na decyzję strzałową

teraz wszystko zależy: czy się drzesz czy pindrzysz

Ebd. S. 10

es muss ein Wolf gewesen sein

Veröffentlicht am 20. November 2025 von lyrikzeitung

Georg Leß

es muss ein Wolf gewesen sein

sonst wär sie ja nicht querfeldein

zurück in ihre nackte Sicherheit

und hätte sich nicht so in Richtung Mond gesträubt

es muss ein Wolf gewesen sein

sonst hätte sie die Augen wohl kaum im Gezweig

oder am Birkenstumpf das halbe Bein, sonst wär

ihr von der Frau in Weiß nicht dieser Vorzeitkeim

und dieses visionäre Anästhetikum

ich sage euch: die Eck-, die Reiß-, die Schneid-

es glaubte ihr die Frau in Weiß erst in der Dämmerung

sie glaubte an die Frau in Weiß, da wurde ihr geglaubt

ich sage euch: der Stabs-, der Sturm-, der Haupt-

ich sage euch: einen Verein! das Fell unter der Haut!

los, zu den Heldinnen und Helden, Wäldern und Skalpellen

es muss ein Wolf gewesen sein

Aus: Georg Leß: Schlachtgewicht 2: die Verschwiegenen. Gedichte. Köln: parasitenpresse, 2025 (lyrikreihe 111), S. 26

Georg Leß wurde 1981 in Arnsberg geboren und lebt in Berlin. 2024 wurde er mit dem Dresdner Lyrikpreis ausgezeichnet.

spielte wie teufel im zwielicht

Veröffentlicht am 19. November 2025 von lyrikzeitung

338 Wörter, 2 Minuten Lesezeit.

E. E. Cummings

(* 14. Oktober 1894 in Cambridge, Massachusetts; † 3. September 1962 in North Conway, New Hampshire)

Aus: Sonnets—Actualities

XXIV

und es war Frühling den tag....der

summend plump minutiöse duftderwelt

zog uns an. Wir lebendig verwickelt

ins leuchtende stammeln der leiber(nur ja

nicht einander berühren)suchten,glaube

ich, einfach wege,sprödes aus fragiler

allzumenschlichkeit herauszukitzeln....

Taube

gedanken,im blutstrom pochend, verpassen da

wie schrecklich träge sprache ist-dich

machte er etwas schwindlig,der duft der welt,nicht?

(doch ich dachte warum sich mäd-und-vögelchen

von dir regt....regen....und auch,zugegeben,ich -)

bis wir an der Nichts&Etwas-ecke ne handorgel hörten

spielte wie teufel im zwielicht

Aus dem Englischen von Günter Plessow, aus: E. E. Cummings: was spielt der leierkasten eigentlich. Die frühen Sonette, amerikanisch und deutsch von Günter Plessow. Basel/Weil am Rhein: Urs Engeler Editor, 2009, S. 143

XXIV

and this day it was Spring....us

drew lewdly the murmurous minute clumsy

smelloftheworld. We intricately

alive, cleaving the luminous stammer of bodies

(eagerly just not each other touch)seeking,some

street which easily tickles a brittle fuss

of fragile huge humanity....

Numb

thoughts,kicking in the rivers of our blood, miss

by how terrible inches speech—it

made you a little dizzy did the world's smell

(but i was thinking why the girl-and-bird

of you move....moves...and also,i'll admit—)

till,at the corner of Nothing and Something,we heard

a handorgan in twilight playing like hell

Ebd. S. 142

Und wenn er durch in Klammern gesetzte Parenthesen zwei Sätze ineinanderschachtelt oder wenn er zwei Wörter mit einanderverschneidet, dann liegt darin nicht nur eine Aussage ganz eigener Art, sondern es ist auch eine vorbeugende Maßnahme gegen allzu schnellfertiges Verstehenwollen oder Verstandenzuhabenglauben, ein Mittel, um aufmerksam zu machen und anzudeuten, daß Kunst für Cummings etwas Individuelles ist, das hier und jetzt und immer ganz anders als erwartet zustande kommen muß: Poetry is what’s different.

Günter Plessow, ebd. S. 151

Übrigens dieses Buch nicht aber viele viele von Kurt Aebli, Urs Allemann, Donald Barthelme, Anton Bruhin, Michael Donhauser, H. D., Jayne-Ann Igel, Bert Papenfuß, Oskar Pastior, Gertrude Stein und vielen anderen gibt es bei Engeler bis Ende November für sagenhaft vergünstigte 2 Euro. Hier die Liste: https://engeler-verlage.com/verguenstigungen/

wer entlässt die angst

Veröffentlicht am 18. November 2025 von lyrikzeitung

Wolfgang Schlenker

ort ohne zeit

wohin gehen die alten ideen

wenn niemand mehr sie denkt?

wer entläßt die angst

ihrer blinden verbote

wer schließt ihre geschlossenen

augen ein für allemal?

die blume bleibt blume

der baum wächst als baum

anstelle des zauns

steht eine mauer rings

um diesen friedhof

der gemeinsamkeiten

die heißt von links

und von rechts trauer

dahinter wohnen garten an garten

die leben der lebenden

und die benachbarten

tode der toten

wenn jemand kommt

abends zu besuch

und es so aussieht

als ob die sonne untergeht

ist es der steinmetz

der seinen marmor

auswendig lernt

oder ein fremder

der den unterschied kennt

zwischen hier und dort.

Aus: Wolfgang Schlenker: nachtwächters morgen. Gedichte. Basel, Weil am Rhein, Wien: Urs Engeler Editor, 2000, S. 47

Du im Gehorchen und Befehlen schwach

Veröffentlicht am 17. November 2025 von lyrikzeitung

Von Herbert Eulenberg habe ich in meiner Bibliothek nur ein paar Gedichte in Anthologien. Jetzt ist ein dickes Buch dazugekommen, gesammelte lyrische und dramatische Dichtungen auf 820 Seiten. Gefunden in der Grabbelkiste des Antiquariats Bruddenbooks, kein Schreibfehler, in, richtig: Lübeck, Preis 1 €. (Eine schöne Sammlung Gedichtbände haben sie da im Laden.)

Die lyrischen Dichtungen Eulenbergs beginnen mit drei längeren, „Selbstbildnis“ überschriebenen Gedichten, das erste von 1906, das dritte von 1924. Aus dem dritten ein Auszug, den Kriegsdienst betreffend.

Herbert Eulenberg

(* 25. Januar 1876 in Mülheim am Rhein; † 4. September 1949 in Düsseldorf-Kaiserswerth)

Aus: Drittes Selbstbildnis

Ich seh dich noch, unglücklichster Soldate,

In deinem grauen schlichten Landsturmrock.

Das Grüßen schon, daß ich es jetzt verrate,

War dir beschwerlich. Wie ein banger Bock

Gingst du entsetzt, wenn sich ein Höhrer nahte,

Und salutiertest, linkisch wie ein Stock,

Erfreut, wenn es vorbeiging ohne Krach,

Du im Gehorchen und Befehlen schwach.

Ich liege noch mit dir in der Kaserne

Nebst fünfzig andern in dem gleichen Raum

Und gehe noch beim Schein der Hoflaterne –

Man sah einander wie die Schatten kaum —

Mit groben, schweren Stiefeln zur Zisterne.

Es graute bleiweiß an des Himmels Saum.

Und mit Geräusper, Husten, Fluch und Knurrn

Begann der Tag und endete mit Murrn.

Mit vierzig Jahren wardst du eingezogen

Zum Kriegsdienst noch. Man schrieb mit blauem Stift

Dir auf die nackte Brust, schwach eingebogen,

Wie einem Hammel, den das Schlachtlos trifft,

Roh eine Nummer auf, 's ist nicht gelogen.

Ich löschte mühsam später erst die Schrift

Von meiner Haut, eh ich mit Pappkarton

Nach Vorschrift dir gefolgt zur Garnison.

Schwer feierlich wurdst du dort eingekleidet

Mit Helm, Tornister, Rock und Hos' und Schuh.

Von Anfang an war dir der Zwang verleidet.

Und wie ein Sträfling ging es nachts zur Ruh.

Ein Dichter ist ein Tier, das einsam weidet,

Was treibt ihr ihn der lauten Herde zu!

Die Vorgesetzten ließen kalt mich gehn,

Nur aus dem Volk konnt mancher mich verstehn.

Mein deutsches Volk, ich liebe dich wie einer,

Beging ich auch für dich nicht Massenmord.

Ich lernte dich erkennen wohl wie keiner,

Als man mich zu dir stieß, vom Reichtum fort,

Geduzt von jedem als ein ganz Gemeiner.

Du tatst mir nichts zuleide, auf mein Wort,

Mein Volk, als ich, feldgrau zu dir geschart,

Ein armes Luder deinesgleichen ward.

Es war, als sei ich neu zur Welt gekommen,

Da ich, durch nichts geschieden und getrennt,

Zur Masse kam, aus meinem Kreis genommen,

In dem man mich „Hochwohlgeboren" nennt.

Ich hatte ein Gefühl noch halb beklommen,

Da grüßte mich wie Licht am Firmament

Im „Du" , das ich und jeder zu mir sprach,

Ein Morgenrot vor neuem Menschentag.

Zwar wurde bald mir schon der Star gestochen.

Ich merkte, Kameradschaft wuchs nicht viel.

Der lange Krieg hat Glut und Schwarm zerbrochen,

Und mancher war längst tot, bevor er fiel.

Die Selbstsucht mußte jeden unterjochen

Zum Schluß in diesem wüsten Würfelspiel.

Mir gab als herrlichste Reminiszenz

Die Zeit den besten Freund, er heißt: Hans Frentz.

Aus: Herbert Eulenberg: Lyrische und dramatische Dichtungen. Stuttgart: J. Engelhorns Nachf., 1925, S. 32-34

Herbert Eulenberg (25. Januar 1876 in Mülheim am Rhein; † 4. September 1949 in Düsseldorf-Kaiserswerth) war ein deutscher Schriftsteller und kämpferischer Humanist. Dem Anpassungsdruck während der Zeit des Nationalsozialismus widersetzte er sich erfolgreich. https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Eulenberg

Ein Spaziergang, zugleich etwas über (falsche) Schreibweise und (korrekte) Aussprache

Veröffentlicht am 16. November 2025 von lyrikzeitung

Volha Hapeyeva

*

ein spaziergang mitten am arbeitstag durch den park

ist ein luxus

der arbeitslosen, obdachlosen und eltern im urlaub erlaubt ist

neben ihnen fühle ich mich wie eine verbrecherin

ich habe keine entschuldigung hier zu sein

und während alle mit wichtigen sachen beschäftigt sind

hören der vogel und ich einander zu

blicken auf kiefernzapfen

ich denke an perfektion und fraktale

und der vogel denkt ...

man sagt, sie können nicht denken

aber sie können schlafen ohne dabei von den ästen zu fallen

könnte ich doch auch die schwerkraft vergessen

und aufhören zu denken

vielleicht bräuchte ich dann

keine entschuldigung mehr

um in den park zu gehen

mitten am arbeitstag

schließlich ist das eine wirklich

wichtige sache

Aus dem Belarussischen* von Matthias Göritz, aus: Volha Hapeyeva, Trapezherz. Gedichte Graz, Wien: Literaturverlag Droschl, 2023, S. 70

*) Im Buch steht: Aus dem Belarusischen. Aber da das im Deutschen dazu führt, dass das s stimmhaft ausgesprochen wird, -rusisch wie musisch anstatt scharf wie russisch, womit das Wort nun mal verwandt ist ebenso wie der andere Bestandteil, bela, weiß (Russisch geschrieben belo, gesprochen bjela) und man nicht jedem Wunsch eines Diktators (der selber Russisch spricht und Russland folgt) nachgeben muss, bleibe ich bei Belarussisch. Dasselbe gilt übrigens für die ukrainische Stadt Odessa, die nicht Odesa, Odeza (französisches stímmhaftes s wie in Balzac, baiser), sondern mit stimmlosem s geschrieben und gesprochen wird. Im Ukrainischen und Russischen sind das zwei verschiedene Buchstaben, stimmhaft з und stimmlos с, und damit wir nicht noch mehr barbarisch falsch aussprechen, brauchen wir die Verdopplung. Bitte bitte: wenn wir schon Serjoscha (Сережа, Serjozha) und Solschenizyn (Солженицын, Ssolzhenizyn, vorne stimmlos und in der Mitte stimmhaft und nicht umgekehrt!) falsch aussprechen, bitte nicht auch noch Belarussisch und Odessa!

– Was natürlich der Grund ist, warum viele Menschen aus Ländern mit kyrillischer Schrift wie Hapeyeva oder Zhadan französische oder englische Transliteration oder Mischformen vorziehen.

Wikipedia stellt es richtig:

Volha Hapeyeva (belarussisch Вольга Гапеева, deutsch ‚Wolha Hapejewa‘, englisch Volha Hapeyeva; * 5. Januar 1982 in Minsk) ist eine belarussische Schriftstellerin, Dichterin, Übersetzerin und Linguistin. Ihr Name wird im Deutschen mit Wolha Hapejewa transkribiert, sie publiziert jedoch auch im deutschen Sprachraum unter ihrer englischen Schreibweise. https://de.wikipedia.org/wiki/Volha_Hapeyeva

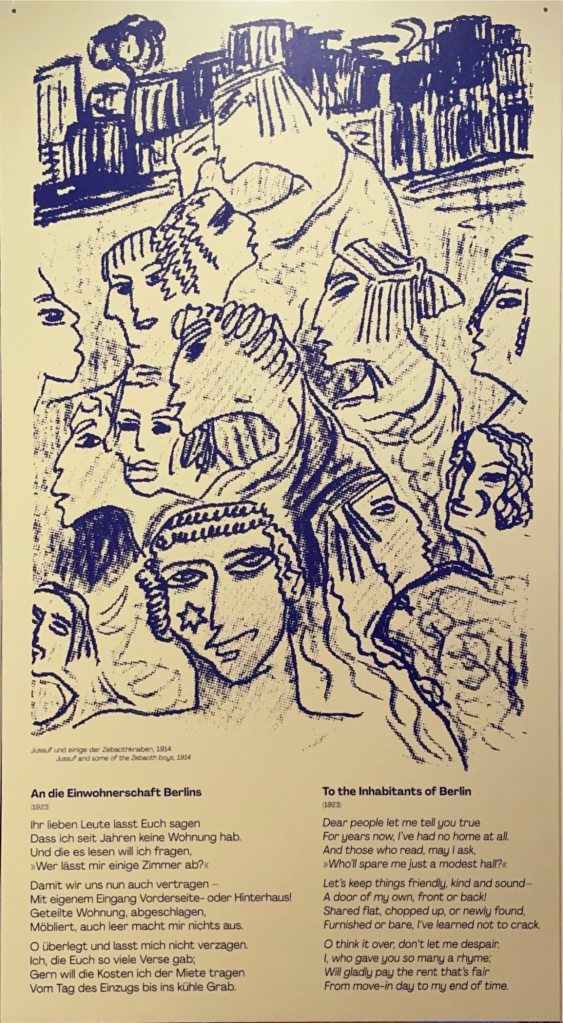

An die Einwohnerschaft Berlins

Veröffentlicht am 15. November 2025 von lyrikzeitung

Noch bis zum 23. dieses Monats gibt es im Lübecker Günter-Grass-Haus eine Ausstellung mit Zeichnungen und Manuskripten von Else Lasker-Schüler. Wer in der Nähe ist (Greifswald zum Beispiel zählt noch als Nähe 🙂 ), sollte es nicht verpassen. Hier eine der Ausstellungstafeln mit einem Gedicht, das heute mein Gedicht des Tages ist.

An die Einwohnerschaft Berlins

Ihr lieben Leute lasst Euch sagen

Dass ich seit Jahren keine Wohnung hab.

Und die es lesen will ich fragen,

»Wer lässt mir einige Zimmer ab?«

Damit wir uns nun auch vertragen –

Mit eigenem Eingang Vorderseite – oder Hinterhaus!

Geteilte Wohnung, abgeschlagen,

Möbliert, auch leer macht mir nichts aus.

O überlegt und lasst mich nicht verzagen.

Ich, die Euch so viele Verse gab;

Gern will die Kosten ich der Miete tragen

Vom Tag des Einzugs bis ins kühle Grab.

Jean Paul zum 200. Todestag

Veröffentlicht am 14. November 2025 von lyrikzeitung

637 Wörter, 3 Minuten Lesezeit.

Jean Paul

(auch Jean Paul Friedrich Richter, * 21. März 1763 in Wunsiedel; † 14. November 1825, heute vor 200 Jahren, in Bayreuth)

Zum 200. Todestag Jean Pauls hier ein Blick auf eine seiner kuriosesten literarischen Formen: die Polymeter, auch Streckverse genannt.

Erfunden wurden sie nicht in einem theoretischen Traktat, sondern im Roman Flegeljahre (1804/05), wo die Figur Walt Harnisch für die fiktive Zeitung Haßlauer Kriegs- und Friedens-Bote eine neue Art „rhythmischer Prosa“ präsentiert – Texte, die nur aus einem einzigen, reimlosen Vers bestehen, der sich nach Belieben auf Seiten- und Bogenlänge „streckt“.

Jean Paul führt die Form mit sichtlicher Ironie ein, doch die Polymeter wurden im 19. und 20. Jahrhundert tatsächlich literarisch rezipiert und nachgeahmt (u. a. von Wolfgang Menzel, Georg Kulka, Paul Ernst, Günter Eich). Damit bilden sie eine bedeutende Nebenlinie des Prosagedichts – halb poetische Reflexion, halb formales Spiel.

Besonders berühmt wurde die Gattung durch ihre musikalische Rezeption:

Robert Schumann las die Flegeljahre, war von den Polymetern so beeindruckt, dass er seinen Klavierzyklus „Papillons“ op. 2 auf Szenen des Romans bezog und in Briefen sogar die Vision einer „Oper ohne Worte“ formulierte.

Ein Polymeter kann streng metrisch markiert sein – Jean Paul druckt sogar ein komplettes metrisches Schema –, doch er empfiehlt zugleich, die Texte nicht in Zeilen zu zerschneiden, sondern als „arm-lange Papierwickel“ zu lesen, als fließenden, atmenden Rhythmus.

Meyers Konversationslexikon fasst 1889 trocken zusammen:

Streckverse seien „rhythmische Prosa“, kurze, oft überschwängliche Satzgebilde, die poetische Empfindung ausdrücken.

So oszillieren Jean Pauls Polymeter bis heute zwischen Formversuch, Parodie, Prosagedicht und poetischem Manifest – ein kleines Seitenstück seines Werks, aber eines voller Lebendigkeit, Freiheit und Experimentierlust.

Einige Streckverse

Der Tod unter dem Erdbeben*

Der Jüngling stand neben der schlummernden Geliebten im Myrtenhaine, um sie schlief der Himmel, und die Erde war leise – die Vögel schwiegen – der Zephyr schlummerte in den Rosen ihres Haars und rückte kein Löckchen. Aber das Meer stieg lebendig auf, und die Wellen zogen in Herden heran. ›Aphrodite,‹ betete der Jüngling, ›du bist nahe, dein Meer bewegt sich gewaltig, und die Erde ist furchtsam, erhöre mich, herrliche Göttin, verbinde den Liebenden ewig mit seiner Geliebten.‹ Da umflocht ihm mit unsichtbarem Netze den Fuß der heilige Boden, die Myrten bogen sich zu ihm, und die Erde donnerte, und ihre Tore sprangen ihm auf. – Und drunten im Elysium erwachte die Geliebte, und der selige Jüngling stand bei ihr, denn die Göttin hatte sein Gebet gehört.«

*) Bekanntlich ist vor dem Erdbeben meist die Luft still, nur das Meer woget.

»Bei einem brennenden Theatervorhang

Neue erfreuliche Spiele zeigtest du sonst, stiegst du langsam hinauf. Jetzt verschlingt dich schnell die hungrige Flamme, und verworren, unselig und dampfend erscheint die Bühne der Freude. Leise steige und falle der Vorhang der Liebe, aber nie sink‘ er als feurige Asche auf immer darnieder.

Die nächste Sonne

Hinter den Sonnen ruhen Sonnen im letzten Blau, ihr fremder Strahl fliegt seit Jahrtausenden auf dem Wege zur kleinen Erde, aber er kommt nicht an. O du sanfter, naher Gott, kaum tut ja der Menschengeist sein kleines, junges Aug auf, so strahlst du schon hinein, o Sonne der Sonnen und Geister!

Der Tod eines Bettlers

Einst schlief ein alter Bettler neben einem armen Mann und stöhnte sehr im Schlaf. Da rief der Arme laut, um den Greis aus einem bösen Traum aufzuwecken, damit den matten Busen nicht die Nacht noch drücke. Der Bettler wurde nicht wach, aber ein Schimmer flog über das Stroh; da sah der Arme ihn an, und er war jetzt gestorben; denn Gott hatt‘ ihn aus einem längern Traum aufgeweckt.

Die alten Menschen

Wohl sind sie lange Schatten, und ihre Abendsonne liegt kalt auf der Erde; aber sie zeigen alle nach Morgen.

Der Schlüssel zum Sarge

›O schönstes, liebstes Kind, fest hinunter gesperrt ins tiefe dunkle Haus, ewig halt‘ ich den Schlüssel deiner Hütte, und niemals, niemals tut er sie auf!‹ – Da zog vor der jammernden Mutter die Tochter blühend und glänzend die Sterne hinan und rief herunter: ›Mutter, wirf den Schlüssel weg, ich bin droben und nicht drunten!‹«

Mehr über diese Form im Lyrikwiki

Es herrscht Frieden

Veröffentlicht am 13. November 2025 von lyrikzeitung

76 Wörter, 1 Minute Lesezeit.

Orhan Veli (ab 1934: Orhan Veli Kanık)

(* 13. April 1914 in Istanbul; † 14. November 1950 ebenda)

Illusion

Ich habe mich von einer alten Liebe befreit.

Jetzt sind alle Frauen schön.

Mein Hemd ist neu,

Ich bin frisch gewaschen,

Habe mich rasiert.

Es herrscht Frieden.

Der Frühling hat begonnen.

Die Sonne scheint.

Ich bin rausgegangen, die Menschen sind gelassen,

Auch ich bin gelassen.

Aus: Orhan Veli (Orhan Veli Kanık): Schönes Wetter. Aus dem Türkischen von Achim Wagner. hochroth Berlin 2021, S. 36

Liebt niemand hier Schweres?

Veröffentlicht am 12. November 2025 von lyrikzeitung

295 Wörter, 2 Minuten Lesezeit.

„Geist der Peinlichkeit“, so lautet der Titel eines Buchs, das 2022 bei Engeler erschien und dem als Motto vorangestellt ist:

dies lies wenn du bereit bist entsprechend zu handeln

Auf 200 Seiten kurze Stücke, selten mehr als eine Seite lang, oft kürzer, manchmal 2, ja bis zu 3 auf einer Seite, die alle mit „Die Peinlichkeit“ beginnen, 200 oder mehr Definitionen der Peinlichkeit des Lebens als Mensch und Dichter, ein Glossar der existenziellen Blöße, ein Katalog menschlicher Selbstverstrickung zwischen Witz, Scham und Erleuchtung. Hier sind zwei daraus.

Birgit Kempker

(geboren 1956 in Wuppertal, lebt in Basel und Solothurn)

Die Peinlichkeit, bedingungslos verstanden werden zu wollen, unbedingt.

Du willst ums Verrecken verstanden werden, sonst ist es umsonst, dein Leben, und du musst es wieder tun, die Inkarnation.

– Ist Verständlichkeit Selbstähnlichkeit oder Strafarbeit?

Du bist eine schwere Aufgabe, liebt niemand hier Schweres? Hallo? Das Belohnungssystem ist happy nach Bewältigung von Schwerem. Es boostert dein Immunsystem. Es ist schwer, immer leicht zu sein.

Ich bin dope für dich. Ich bin dein Tor. Nicht die Substanz. Ich stülpe dich um und wuchte dich durch dich durch in eine andere Dimension.

– Dopamin killt Serotonin.

– Und wenn ich selbst die Tür bin?

– Nehme ich.

Aus: Birgit Kempker: Geist der Peinlichkeit. Schupfart: Engeler Verlag 2022 (Band 10 der Neuen Sammlung), S. 32

Die Peinlichkeit, lieber mit einer Pflanze

connecten zu wollen als mit einem Menschen,

dir mehr zu versprechen von der Pflanze, die dir

nichts verspricht, als sie zu verstehen, wie sie tickt,

als ob davon dein eigenes enormes vegetatives

Ticken abhängt und deine Verbindung zum

Universum, warum denn bloss Verbindung?

– O Gottchen, diese Connectivität, salvia divinorum.

Du putzt die Innenbacke und kaust die Pflanze.

– Humans überschätzen das Atmen, sagt die Pflanze

Luftnot, deine.

– Ich ertrinke

– Sinke

Ebd. S. 128

Sorbisches Lied

Veröffentlicht am 11. November 2025 von lyrikzeitung

41´21 Wörter, 2 Minuten Lesezeit.

Heute vor 50 Jahren starb die niedersorbische Dichterin Mina Witkojc.

Das Gedicht Pěseń serbskeje narodnosći („Ein sorbisches Lied“) zählt zu den eindringlichsten lyrischen Selbstzeugnissen in ihrem Werk. Es entstand 1930, in einer Zeit zunehmender politischer Bedrängung der sorbischen Minderheit und des persönlichen Ausschlusses der Autorin aus dem kulturellen Leben. In schlichten, von Volksliedton und klanglicher Geschlossenheit getragenen Versen beschreibt Witkojc die existenzielle Entfremdung einer Frau, die im eigenen Land zur Fremden geworden ist.

Mina Witkojc

(deutsch: Wilhelmine „Minna“ Wittka, * 28. Mai 1893, Burg im Spreewald – †11. November 1975, Papitz bei Cottbus)

Ein sorbisches Lied

Bin ich nicht in fremdem Lande?

Hab ich hier noch Statt und Haus?

Schaue rings das Wohlbekannte,

aber alles schließt mich aus.

Grauer Dämmer schweigend lastet,

letzten Hauch verhält der Wind –

wie der Menschenhaufe hastet!

Was begab sich? Was beginnt?

Stimmen höre ich gleich Schatten,

vage noch und nicht mehr weit:

„Kommt, so laßt sie uns bestatten –

mit ihr ist es längst schon Zeit!“

Um mich her, ganz aus der Nähe,

fallen Worte, laut und hart,

die ich wie im Traum verstehe –

bin ich lebend schon verscharrt?

Wehren will ich mich – doch nieder

hält mich rohe Übermacht.

Weh, es steigt wie Trauerlieder

schon aus meiner Seele Nacht!

„Und ein schöner Kranz dir werde

und Gedenken auf dem Stein!

Liegst du still erst in der Erde,

laden wir zur Feier ein.“

Sieh die Frauen, wie sie hasten!

Sieh, die Männer stehn im Rund!

Und da bringen sie den Kasten,

und sie schließen mir den Mund…

1930

Aus dem Niedersorbischen von Kito Lorenc, aus: Serbska čitanka. Sorbisches Lesebuch. Herausgegeben von Kito Lorenc. Leipzig: Philipp Reclam Jun., 1981, S. 479

Pěseń serbskeje narodnosći

Njesom to we cuzbje něži?

Jo ga how moj pšawy dom?

Znaty kraj že woko wiži,

wšykńym pak kaž cuza som.

Šere smerki sćiścha stoje,

žeden wětšyk njegronjo se —

co pak luźe tak ak mroje

ganjaju? Co kśeže wše?

„Zakopaś ju něto comy!“

slyšym z grona zas a zas.

„Cyńšo, až ju wunjasomy!

Z njeju ga jo dawno cas!“

Bliže tak a bliže znějo:

„Cas jo z njeju do roga!“

A mě samej wěste njejo,

som-lic žywa — njaboga?

Zmognuś cu se — něco žaržy

twarže mě we pšemocy,

něco zwiga se a skjaržy

mě we dłymi wuśoby.

„Ředny wěnk śi na row damy!

Daś śi kuždy spomina!

A gaž pod zemju śi mamy,

dej byś cesna gościna!“

Slyš, kak mužě žarže radu!

Glej, kak žěnske ganjaju!

Woni do kašča mě kładu

a mě wusta zamkaju…

1930

Aus: Ebd. S. 478

Mehr über die Autorin im Lyrikwiki https://lyrikwiki.de/mediawiki/index.php/Witkojc,_Mina

Und was ist mit Gerhard

Veröffentlicht am 10. November 2025 von lyrikzeitung

391 Wörter, 2 Minuten Lesezeit.

Ein Gedicht aus den 1970er Jahren, „hierzulande“ ist in Rumänien, aber es könnte auch in der DDR gewesen sein.

Mit der spielerischen Form eines Kinderreims erzeugt Gerhard Ortinau eine beklemmende Atmosphäre der Anpassung: Wiederholung, Selbstkorrektur, zirkuläre Rede (und die allgegenwärtigen Horcher und Gucker) – all das spiegelt den Permafrost totalitärer Systeme.

Der scheinbar harmlose „Abzählreim“ verwandelt sich in eine subtile Sprachkritik der Unterdrückung, ein ironisch gebrochenes Protokoll des Schweigens und Nicht-Sagens.

Ortinau gehörte zur deutschsprachigen Literaturszene Rumäniens um die Aktionsgruppe Banat, die in den 1970er-Jahren mit politisch und poetisch riskanten Texten für Aufsehen sorgte. 1980 reiste er in die Bundesrepublik aus.

Gerhard Ortinau

(* 18. März 1953 in Borcea, Rumänien, während der Verbannung seiner Familie mit tausenden Rumäniendeutschen aus dem Banat in den Südosten des Landes; lebt in Berlin)

ABZÄHLREIM FÜR ERWACHSENE,

WOHNORT HIERZULANDE

und was ist mit

Gerhard geschehen

mit Gerhard ist

gar nichts geschehen

nichts ist mit ihm geschehen

gesagt hat er was

gemeint hat er was

verschwiegen hat er was

lügen wird er was

da erzählt er was

laßt ihm den Spaß

was erzählt er da ein

etwas erzählt er da

im Gras zu singen

ins Gras zu bringen

ins Gras zu zwingen

im Gras zu ringen

in die Luft zu springen

ein Haus erzählt er da

ein Haus wie eine Maus

um aufzubaun

was denn aufzubaun

etwas rauszuhaun

aus den Köpfen rauszuhaun

etwas reinzuhaun

in die Köpfe reinzuhaun

was macht er da

gar nichts macht er da

sitzt nur da

da schreibt er was

da will er was

aber doch nicht das

gerade das

aber geh

so laß ihn doch

es vergeht ihm ja

das mein ich ja

das meint er ja nicht so

aber wo

wieso aber wo

aber wo mein ich ja

wenig meinst du da

das schreibt er ja

sind wir wohl alle hier

alle müßten wir doch

hiersein hier

wer will denn fort sein fort

Max ist fort ist fort

laß ihn dort im fort

der kann nichts mehr

ruhig ist der

ist schon lange her

seit er wer war wer

keiner geht hier weg

wichtig ist der Fleck

hör auf mit dem Dreck

und was ist mit Gerhard geschehn

mit Gerhard ist gar nichts geschehn

noch immer steht er da

und sagt nicht ja und nein

doch meint er ja

ja meint er da

Aus: Gerhard Ortinau: Am Rande von irgendwas. Frühe Gedichte & Texte 1970-1978. hochroth Berlin, 2010, S. 9ff

Vor 700 Jahren starb der Dichterfürst Wizlaw von Rügen

Veröffentlicht am 9. November 2025 von lyrikzeitung

1011 Wörter, 5 Minuten Lesezeit.

Das ganze Jahr habe ich an dieses bedeutende Jubiläum gedacht (bedeutend für die niederdeutsche Literatur und auch speziell für die Geschichte Vorpommerns und Greifswalds) – aber gestern habe ich das genaue Datum dann doch vergessen. Aber was ist ein Tag in 700 Jahren? Ich bitte alle Nichtpommern um Entschuldigung für einen kleinen historischen Exkurs, bevor ich zum heutigen Gedicht komme.

Kleiner Exkurs zuvor

Im Jahr 1325, gestern vor 700 Jahren, starb Wizlaw III. von Rügen – Fürst, Minnesänger und letzter Vertreter des slawischen Fürstengeschlechts der Ranen.

Sein Tod markierte nicht nur das Ende des Fürstentums Rügen, sondern zugleich einen Einschnitt in der Geschichte Vorpommerns und Greifswalds.

Die Stadt Greifswald gehörte im Mittelalter zum Fürstentum Rügen, das von den slawischen Fürsten aus dem Geschlecht der Ranen regiert wurde. Dieses Fürstentum entstand nach der dänischen Eroberung Rügens (1168) und umfasste neben der Insel selbst auch weite Teile des heutigen Vorpommerns, darunter Stralsund, Tribsees, Barth, Grimmen und Greifswald, manche sprechen auch von Festlandrügen.

Greifswald wurde zwischen 1240 und 1250 als Siedlung in der Nähe des Klosters Eldena gegründet. Das Zisterzienserkloster Eldena (gegründet um 1199 als Tochter von Esrom in Dänemark) lag im Machtbereich der rügenschen Fürsten, die nach 1181 Lehnsmänner der dänischen Krone waren. Die Stadt erhielt ihr Stadtrecht von Fürst Wizlaw I. von Rügen († 1260), wahrscheinlich um 1250. Das Stadtrecht orientierte sich am Lübecker Recht, das in dieser Zeit zur Grundlage vieler Ostseestädte wurde. Damit war Greifswald Teil des rügenschen Herrschaftsgebietes, das in enger wirtschaftlicher Verbindung zu Lübeck und den dänischen Ostseegebieten stand. Die Nähe zu Eldena und der Handelslage an der Ryck machten die Stadt rasch zu einem Handelsplatz und späteren Hansemitglied.

Mit dem Tod Fürst Wizlaws III. am 8. November 1325 erlosch das Haus der rügenschen Fürsten. Greifswald – ebenso wie Stralsund und das übrige Festlandsgebiet – geriet dadurch in den Rügenschen Erbfolgekrieg (1326–1354) zwischen den Herzögen von Pommern-Wolgast und den Markgrafen von Brandenburg. Die Hansestädte Stralsund, Greifswald und Barth stellten sich dabei auf die Seite Pommerns, um ihre Handelsinteressen zu sichern. Nach Jahrzehnten wechselnder Oberherrschaft fiel das ehemalige Fürstentum Rügen 1354 endgültig an Pommern-Wolgast.

Seitdem gehörte Greifswald dauerhaft zum Herzogtum Pommern bis zu dessen Untergang im 30jährigen Krieg. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der Dichter Wizlaw

Dieser Wizlaw III. von Rügen, der vor 700 Jahren starb, ist wahrscheinlich identisch mit dem Minnesänger dieses Namens (in der älteren Literatur findet man auch die Angaben: Wizlaw II. oder Wizlaw IV.). Dieser mittelterliche Dichterfürst, manchmal der letzte Minnesänger genannt, schrieb eher schulmäßige fromme Sprüche. „Ganz anderen charakter tragen (…) seine lieder; in ihnen ist alles natürliche sprache des herzens und der sinnlichkeit, nichts angelerntes, nachgeahmtes, wenn man von dem letzten, die gaben des herbstes und seine freuden besingenden bruchstücke absieht, das allerdings nichts eigentümliches hat, vielmehr ganz in dem groben geschmack der späteren meister gedichtet ist. Alles zusammen beweiset, daß Wizlâw keinesweges bloß für einen liebhaber der kunst, für einen, der dann und wann wohl auch ein einfaches, kunstloses liedchen wagt, gehalten werden darf, sondern das er ein schulgerechter meister war, und dem zufolge auch schulgemäßen unterricht genossen hatte.“ Das schrieb sein Herausgeber Ludwig Ettmüller 1852.

Ich widerspreche ihm heute, indem ich gerade dieses „grobe“ Herbstlied vorstelle. Mir ist das etwas zu hochgelahrt-dünkelhaft, indem gerade das „Grobe“, das der Gelehrte tadelt, für mich von besonderem Reiz ist.

Voilà, ein slawischer Dichterfürst niederdeutscher Sprache.

Sein Herbstlied

Wizlaw III.

(* 1265 oder 1268; † 8. November 1325)

Lieder

XIV.

De hervest kumt ûs rîke nôch,

mensche, di des sulven rôk,

went it kumt in din gefoch

gans mit al bedalle

Bêr unde mede, gôde wîn,

rinder, gôse, feiste swîn

(dit môt al des menschen sîn),

hônre mit gescalle.

Swat up èrden wassen is,

mensche, dat is di gewis,

unde in wâge de fische.

Des moge wi frôlik leven hân,

swem got hîr .............

.....................

Hochdeutsche Fassung des Greifswalder Heimatforschers Theodor Pyl (1826-1904):

Herbstes Gabe

Der Herbst bringt reicher Früchte Zier,

Menschen, achtet ihn dafür;

So er kommt vor Eure Thür,

froher Dank erschalle.

Bier und Meth und guter Wein,

Rinder, Gänse, fette Schwein’ –

Muß des Menschen Herz erfreun,

Hahn kräht uns im Stalle.

Was der Erde Schooß erschloß,

Menschen, das für Euch entsproß,

Selbst im Wasser die Fische;

Des mögen wir fröhlich leben hier;

Wem’s Gott beschieden für und für,

Der setze sich froh zu Tische!

(Die letzten Zeilen hat Pyl frei ergänzt – das Original bricht wie oben ersichtlich in der 13. Zeile ab). – Ob das „künstliche Strophengebäude“ in Wahrheit ein früher Versuch ist, die italienische Form des Sonetts nachzuahmen?)

Ich versuche eine textnahe Übersetzung nach den Kommentaren von Ettmüller. Die Sprache ist nicht leicht verständlich, die niederdeutschen Texte wahrscheinlich von einem oberdeutschen Schreiber, der des Niederdeutschen nicht mächtig war, mit vielen Fehlern abgeschrieben.

Der Herbst [vielleicht auch: die Ernte, harvest] kommt mit reichen Gaben

Mensch, bediene dich ihrer

Denn sie kommen in deine Hand

ganz und gar

Bier und Met, guter Wein

Rinder, Gänse, fette Schwein'

Das muss alles dem Menschen zukommen

Der Hahn mit Geschalle (Gekrähe) [das kriege ich nicht ganz zusammen]

Was auf Erden gewachsen ist

Mensch, das ist dein gewiss

und im Wasser die Fische

Damit können wir fröhlich leben

Wem Gott hier .............

Ich beende diesen Blick auf den „pommerschen“ Dichter Wizlaw mit einem Seitenblick auf eine Strophe der pommerschen Dichterin Sibylla Schwarz von erstaunlicher Nähe (in Gelehrtensprache: Grobheit). In einem Chorlied der Schäfer und Hirten trotzt sie dem Vornehmtum der Städter:

Da hergegen loben wir

Einen Kohl / ein gut warm Bier /

Einen Knapkäs und ein Ey

Jst bey uns der beste Brey

Käs und Butter / Milch und Fisch /

Fetter Speck auff unserm Tisch

Deucht uns besser als Confect /

Der in Städten lieblich schmeckt.

Nachgetragen die Quellen.

- Bibliothek der gesammten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neuere Zeit. Dreiunddreissigster Band: DES FÜRSTEN VON RÜGEN WIZLÂW’S DES VIERTEN SPRÜCHE UND LIEDER. Quedlinburg und Leipzig. Druck und Verlag von Gottfr. Basse., 1852. (Nachdruck bei Rodopi 1969)

- Lieder und Sprüche des Fürsten Wizlaw von Rügen, übersetzt und erläutert von Theodor Pyl, Greifswald 1872

- Sibylla Schwarz, Werke, Briefe, Dokumente. Kritische Ausgabe. Herausgegeben von Michael Gratz. Band 1: Briefe, Sonette, Lyrische Stücke, Kirchenlieder, Ode, Epigramme und Kurzgedichte, Fretowdichtung. Leipzig: Reinecke & Voß, 2021

Aktuelle Beiträge

- Ein Gulaghäftling besingt die sibirische Landschaft

- Fern von Madagaskar

- ,,Der ist verrückt.“

- Am Ende

- das & das

- zersplittertes Licht

- Heimliche Liebe

- Elisabeth Borchers 1926-2013

- Merks, verstockter Atheist!

- Lauter Bschiss

- Erzählungen von der Geschichte

- Im Wald

- Der ordentliche Mensch lauscht

- Ich war im Traum

- Der armselige Stern der Hoffnung

Top-Rück-Klick

Kann zu diesem Blog derzeit keine Informationen laden.

Neueste Kommentare