Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Die Unterschiede im Grauingrau

Veröffentlicht am 12. Juni 2015 von lyrikzeitung

Arno Widmann vergleicht zwei Gedichte aus dem aktuellen Jahrbuch der Lyrik – von Anne Dorm (geb. 1925) und Jason Bartsch (1994) – und konstatiert erfreulicherweise:

Wir wollen nicht so tun, als gebe die unterschiedliche Schreibart zweier Autoren Auskunft über generationenspezifische Eigenheiten. Dazu brauchte man mehr Belege, einen meine Kenntnisse bei weitem übersteigenden Überblick. Christoph Buchwald wird ihn haben. Schließlich gibt er seit 1979 das Jahrbuch der Lyrik heraus. Er schreibt: „1979 glaubte ich schon (oder noch) zu wissen, was ein gelungenes Gedicht ausmacht. Im ersten Jahrbuch sind Gedichte zu finden, bei deren Lektüre mir heute die Schamesröte in den Kopf steigt. Inzwischen bin ich gut 187.500 Gedichte weiter, und das führt unvermeidlich zu einigen normativen Ablagerungen im Lyrikhirn. Dennoch wird die Beurteilungssicherheit nicht größer, vor allem nicht bei den Gedichten, die nicht gut und nicht schlecht sind.“

Auch das sind schöne Beobachtungen über das Altwerden und die ambivalente Rolle von Erfahrung. Ich mag auch den Hinweis darauf, dass die wahre Meisterschaft des ästhetischen Urteils sich nicht bei der Wahrnehmung einer außergewöhnlichen Qualität zeigt, sondern bei der Fähigkeit, Unterschiede im Grauingrau zu erkennen.

Vor der Moschee

Veröffentlicht am 12. Juni 2015 von lyrikzeitung

Perlentauchers Debattenrundschau 9Punkt:

Aktivisten fürchten, dass Raif Badawi heute zum zweiten Mal ausgepeitscht wird. Laut Urteil soll seine Strafe von tausend Peitschenhieben an zwanzig Freitagen vor einer Moschee verabreicht werden, berichtet Jason Burke im Guardian. „Human Rights Watch nimmt an, dass ein zweites Auspeitschen für den morgigen Freitag vorgesehen ist.“

Kulturrundschau Efeu:

Das Ullstein-Blog Resonanzboden veröffentlicht einen [uns, L&Poe] bisher unbekannten Text Raif Badawis, der laut den jüngsten Meldungen aus Saudi Arabien noch mit einigen Jahren Gefängnis und mit Peitschenhieben rechnen muss. Er bespricht den Roman „Die Dame des Königreichs“ des syrischen Dichters Al-Muthanna Al-Sheikh, der den syrischen Fühling von 2011 thematisiert und zugleich ins Mythische ausgreift. Er handle „im Grunde genommen von einer unmöglichen Liebe, in der sich der Urkonflikt zwischen der unterdrückten Weiblichkeit und dem unterdrückenden Patriarchat widerspiegelt.“

Schirrmacher für Enzensberger

Veröffentlicht am 12. Juni 2015 von lyrikzeitung

Der in diesem Jahr erstmals verliehene Frank-Schirrmacher-Preis geht an den Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger. Das teilte die Frank-Schirrmacher-Stiftung, Zürich/Berlin, mit.

Der Preis wird für herausragende Leistungen zum Verständnis des Zeitgeschehens verliehen und soll an den im Juni 2014 verstorbenen Publizisten Frank Schirrmacher erinnern. Er ist mit 20 000 Schweizerfranken dotiert. Die Preisverleihung findet am 21. Oktober im Hause der «FAZ» in Berlin statt (18 Uhr). Die Laudatio wird der Schriftsteller Martin Mosebach halten. Der Netztheoretiker Evgeny Morozov wird Texte von und zu Frank Schirrmacher lesen.

Dem Stiftungsrat gehören als Co-Präsidenten Martin Meyer, Chef des Feuilletons der NZZ, und Michael A. Gotthelf, Unternehmer und Publizist, sowie der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, Mathias Döpfner, der «FAZ»-Herausgeber a. D. Günther Nonnenmacher und der Leiter des Filmfestivals Locarno, Marco Solari, an. / NZZ

«Dieser text ist ein biest»

Veröffentlicht am 12. Juni 2015 von lyrikzeitung

Wenn ein ironischer Verskünstler wie der Dichter Ulf Stolterfoht seitenweise die Lutherbibel zitiert, ist nicht unbedingt ein ehrfürchtiger Bericht über ein religiöses Erweckungserlebnis zu erwarten. Und doch gerät man ins Staunen, wenn der derzeit bekannteste deutsche Exponent der experimentellen Poesie sein neues Gedichtbuch mit Reminiszenzen an die Offenbarung des Johannes eröffnet, das bizarrste Buch des Neuen Testaments. Stolterfohts in neun Kapitel gegliedertes langes Poem «neu-jerusalem» behandelt ein grosses Thema – nämlich die Auswanderungsbewegung radikaler Pietisten im 18. und 19. Jahrhundert nach Amerika und in den Kaukasus, wo sie ihr neues Himmelreich errichten wollten. Wie es Stolterfohts Art ist, hat er sich den historischen Stoff in sprachanarchistischer Manier angeeignet und ihn in eine Geschichte religiöser, politischer und ästhetischer Dissidenz umgewandelt.

(…)

Es gehört indes zu den grossen Reizen dieses Buches, dass es auch so manche Prämisse der experimentellen Lyrik ins Wanken bringt. Bisher galt als ausgemacht, dass sich der Lyriker Stolterfoht vorwiegend für die instabilen Verhältnisse zwischen den Wörtern und ihren Bedeutungen interessiert und beharrlich an einer «Entsemantisierung der Kunst» arbeitet. Solche Überlegungen passen aber nicht so recht zu «neu-jerusalem». Denn hier entfaltet der Autor seine Geschichte pietistischer Renitenz in weiten erzählerischen Bögen, ohne diese narrativen Elemente sprachkritisch zu relativieren. «Dieser text ist ein biest», heisst es am Ende des langen Gedichts. / Michael Braun, NZZ

Ernst-Jandl-Preis für Czernin

Veröffentlicht am 12. Juni 2015 von lyrikzeitung

Der mit 15.000 Euro dotierte Ernst-Jandl-Preis für Lyrik geht dieses Jahr an den österreichischen Schriftsteller Franz Josef Czernin. Zuletzt erschienen seine Werke Das telepathische Lamm: Essays und andere Legenden (Klever), Metamorphosen (Droschl) und zungenenglisch. visionen, varianten (Hanser).

Die Auswahl wurde von einer fünfköpfigen Jury getroffen, der Paul Jandl, Alfred Kolleritsch, Friederike Mayröcker, Thomas Poiss und Klaus Reichert angehören.

Der Preis wird alle zwei Jahre für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Lyrik an einen deutschsprachigen Autor oder eine deutschsprachige Autorin vergeben. (…)

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer dreitägigen Veranstaltung zur Gegenwartslyrik von 12. bis 14. Juni in Neuberg an der Mürz (Steiermark) statt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Konversatorium zu den Vorlesungen von Peter Rosei, eine Soloperformance nach Lyrik von Ernst Jandl von Christian Muthspiel, sowie Lesungen von Michael Hammerschmid, Monika Rinck und Oswald Egger. / Hauptverband des österreichischen Buchhandels

Bisherige PreisträgerInnen sind Thomas Kling (2001), Felix Philipp Ingold (2003), Michael Donhauser (2005), Paul Wühr (2007), Ferdinand Schmatz (2009), Peter Waterhouse (2011) und Elke Erb (2013).

Programm hier.

23. open mike: Bald ist Einsendeschluss

Veröffentlicht am 11. Juni 2015 von lyrikzeitung

Der Einsendeschluss für den 23. open mike naht:

Bis zum 10. Juli 2015 können noch Texte (Prosa oder Lyrik) eingereicht werden. Teilnehmen können deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die nicht älter als 35 Jahre sind und noch keine eigene Buchpublikation vorzuweisen haben.

LektorInnen aus renommierten Verlagen wählen die TeilnehmerInnen aus, die am 7. und 8. November 2015 zum öffentlichen Finale nach Berlin eingeladen werden. Die Jury vergibt einen Preis für Lyrik und zwei Preise für Prosa. Der open mike wird ausgeschrieben von der Literaturwerkstatt Berlin und der Crespo Foundation und ist mit insgesamt 7.500 EUR dotiert.

Genaue Teilnahmebedingungen für den 23. open mike im Internet unter www.literaturwerkstatt.org

Einsendeschluss: 10. Juli 2015 (Datum des Poststempels)

Einsendungen unter dem Kennwort „open mike“ an:

Literaturwerkstatt Berlin

Knaackstraße 97 (Kulturbrauerei)

10435 Berlin

GENERATIONENÜBERGREIFEND: DER NAHBELLPREIS

Veröffentlicht am 11. Juni 2015 von lyrikzeitung

http://poemie.jimdo.com/nahbellpreis/preistraeger-portraits/

http://poemie.jimdo.com/nahbellpreis/preistraeger-portraits/03-nahbell-preis-2002-stan-lafleur/

http://poemie.jimdo.com/nahbellpreis/preistraeger-portraits/15-nahbell-preis-2014-kai-pohl/

Ingolds Einzeiler

Veröffentlicht am 11. Juni 2015 von lyrikzeitung

»Ich« ist der Strolch, dem eure Dornenkrone besser steht als jedem hergelaufnen Herrn.

Jeden Donnerstag punkt 11 Uhr veröffentlicht L&Poe ein ungedrucktes Monostichon des Schweizer Dichters Felix Philipp Ingold. Mehr

Juan Felipe Herrera neuer U.S. poet laureate

Veröffentlicht am 11. Juni 2015 von lyrikzeitung

Juan Felipe Herrera, früherer poet laureate von Kalifornien, wurde am Donnerstag als erster Chicano (d.i. Mexikanischstämmiger) zum neuen Poet laureate der Vereinigten Staaten ernannt. Er begann seine Karriere mit Gedichten, die Spanisch und Englisch vermischten. Aus einem Bericht von Tomas Ovalle, Los Angeles Times:

Walking past a row of books in a library, 21-year-old aspiring poet Juan Felipe Herrera was stopped short by a title: „Snaps.“ The book was the debut collection by Victor Hernandez Cruz.

„I opened it up, started reading those poems,“ Herrera recalls 45 years later. „Puerto Rican bilingual English style and language and voices. The wordplay, improvisation, it was amazing. That catapulted me. I never forgot it.“ In 2012 he found himself sitting with Cruz as chancellors of the Academy of American Poets in New York City.

(…)

Now 66, Herrera is a master of many forms: long lines, litanies, protest poems, sonnets, plays, books for children and young adults, works that combine verse and other forms. (…) In „Blood on the Wheel,“ he writes:

Blood in the tin, in the coffee bean, in the maquila oración

Blood in the language, in the wise text of the market sausage

Blood in the border web, the penal colony shed, in the bilingual yard …

Hier das Gedicht komplett

Sind Gedichte cool?

Veröffentlicht am 11. Juni 2015 von lyrikzeitung

Gedichte sind cool, sagen die Macher der Frankfurter Lyriktage, die am Mittwoch starten. Dem widerspricht der Frankfurter Lyriker Léonce W. Lupette im hr-online-Interview. Für ihn haben Gedichte eher eine politische Dimension.

Für mich sind sie eine extreme Form von Sprache. Sie sind eine extreme Form, sich auszudrücken, über die Welt nachzudenken.

Wenn jemandem an Erkenntnis, auch an Selbsterkenntnis, oder an Begegnung mit dem Fremden gelegen ist, dann sind Gedichte sicherlich ein sehr guter Zugang – mit allen Schmerzen, mit aller Energie und allem Aufwand, der damit verbunden ist.

(…)

(…) Es gibt ja auch nicht eine gängige Art von Lyrik, sondern viele verschiedene Arten, zu dichten.

Kommerzieller Realismus

Veröffentlicht am 10. Juni 2015 von lyrikzeitung

Diese Ökonomisierung [der Gesamtgesellschaft] hat alle Teilbereiche unseres Lebens aber nur deshalb in so rasantem Tempo erfassen können, weil sie die Methoden des Marktes als zentrales Gestaltungsprinzip auf unser berufliches und soziales Leben ausdehnt, vor allem aber in unserem Selbstbild verankert, und weil sie mit den neuen Informationstechnologien das propagandistische Equipment besitzt, es durchzusetzen. (…)

Mit der Marktideologie ist ein neuer Identitätstypus entstanden, der den Anforderungen der durchökonomisierten Gesellschaft umfassend entspricht. Wir alle kennen diesen Typus: Er hat die Mechanismen des wirtschaftlichen Wettbewerbs verinnerlicht, die mittlerweile auch die Strukturen und Tiefenschichten unserer Arbeits- und Privatwelt erfasst haben, und wendet sie auf sich selbst an.

Darin liegt die neue Qualität einer Herrschaftsform, die sich vom Kapitalismus früherer Zeiten grundlegend unterscheidet. Hierbei handelt es sich weniger um eine Bemächtigung von außen als vielmehr um die Ingangsetzung eines selbstorganisatorischen Umbaus, gleichsam aus dem Inneren der Menschen selbst heraus. Die Ideologie vom totalen Markt sorgt dafür, dass der Einzelne, gleichgültig an welchem Platz in der Gesellschaft er steht, dessen Zwänge unter dem Deckmantel der Selbstoptimierung und Eigenverantwortlichkeit, des Teamspirits und der flachen Hierarchien, der Flexibilität und Kreativität als schicksalhaft unentrinnbar erfährt. So gelingt es der neuen Macht, sich zu anonymisieren und sich hinter angeblichen Systemzwängen zu verbergen. Dabei operiert sie mit Techniken, die der Philosoph Michel Foucault „Mikrophysik der Macht“ genannt hat und die uns aus der Werbung bestens vertraut sind: Ein künstlicher Horizont von Bedürfnissen und Sehnsüchten wird geschaffen, der – als Emanzipation und Befreiung inszeniert – nur durch Anpassung und Konkurrenz erreicht werden kann. Gerade die groteske Schizophrenie dieses konsumförmigen Bewusstseinsmodells macht es so schwer, die wirkenden Kräfte ideologischer Steuerung hinter den vordergründig liberal klingenden Botschaften wahrzunehmen.

Der ideologische Charakter dieses gesamtgesellschaftlichen Umbaus während des vergangenen Vierteljahrhunderts ist zu einer ernsthaften Bedrohung der offenen Gesellschaft geworden. Gerade indem sie vorgibt, jenseits aller Ideologien zu stehen, hat die Marktideologie begonnen, die Demokratie von innen auszuhöhlen. Ideologien sind Weltanschauungen, die Anspruch auf absolute Wahrheit erheben. Erlangen sie Macht, entwickeln sie diktatorische Züge. Ich meine: All dies trifft zu auf Geist und Praxis des ökonomistischen Zugriffs auf unsere Lebenswelten. Nur die Techniken der Befestigung und Kontrolle der Macht haben sich geändert. Alle ideologischen Systeme versuchen ihre Herrschaft dadurch zu sichern, dass sie den kulturellen Raum besetzen. In welchem Grad ein kultureller Freiraum im öffentlichen Leben existiert oder nicht existiert, daran lässt sich geradezu ablesen, wie offen eine Gesellschaft noch ist.

Nach meiner Beobachtung ist dieser kulturelle Freiraum in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr geschrumpft und in den letzten Jahren fast völlig in die Nischen abgedrängt worden. Stellt sich die Frage, wie das möglich sein konnte, trotz eines Kulturbetriebs, der in der Bundesrepublik Deutschland – nicht zuletzt aus den Erfahrungen der Nazi-Diktatur schöpfend – zwar nicht aus dem Stand, aber immerhin in einem langwierigen Prozess Strukturen aufbaute, die lange Zeit eine kritisch reflektierende Öffentlichkeit gewährleisteten. Ein unabhängiges Verlagswesen, eine dem freien Denken und dem künstlerischen Niveau verpflichtete Feuilletonlandschaft, ein dichtes Netz eigenständiger Buchhandlungen als Grundlage für ein sichtbares, in die Gesellschaft hineinwirkendes literarisches Leben zum Beispiel – das waren Errungenschaften, die eine Partizipation der Leserschaft an den zeitgenössischen Einlassungen zur gesellschaftlichen Entwicklung ermöglichten. Und in den anderen Künsten existierten vergleichbare Formationen. Warum greifen sie heute nicht mehr, um die Kultur vor der Kommerzialisierung zu schützen? (…)

(…) Das Prinzip der ökonomischen Verwertbarkeit erfasst das Zentrum des kulturellen Raums, dringt in die Steuerungsebene vor – und schon hat sie auch dort den essentiellen Teil von Herrschaftsmacht an sich gerissen, demokratische Strukturen unterlaufen, in diesem Fall die nach Kant so wichtige Funktion des intersubjektiven Austauschs. Und warum auch sollte sie ausgerechnet vor den Foren des Geistes haltmachen, wo sie doch das Fundament für diese markthinderlichen demokratischen Strukturen bilden, deren Fortbestand bedingen? Wieso sollte sie gerade dort auf Einflussnahme verzichten, wo Zusammenhänge durchschaut, zur Sprache gebracht werden, wo sich ein Potential zum Widerstand herausbilden könnte? (…)

(…) Entscheidend ist (…) die Durchsetzung jenes neuen Identitätstypus, der bereit ist, sein Selbstbild und sein Handeln den ökonomistischen Spielregeln auszuliefern. Auch hier verläuft die Trennlinie mitten durch alle Instanzen – in den Verlagen, Literaturredaktionen und Buchverkaufseinrichtungen, unter den Autorinnen und Autoren selbst.

Der Umbau des Literaturbetriebs fand und findet auf zwei Ebenen statt. Nennen wir sie die Hardware-Ebene als dessen strukturelle, und die Software-Ebene als dessen programmatische Seite. Den letzten Stand der Dinge hat Hannes Hintermeier kürzlich in seinem Bericht zur Londoner Buchmesse so zusammengefasst: „Eine in London kaum vernommene Schicksalsfrage der Branche wird sein, ob sie ihre Aufgabe auf einer rein ökonomischen Ebene verortet. Je mehr getreu dem Motto verlegt wird ,Gut ist, was sich verkauft‘, desto überflüssiger machen sich die Publikumsverlage als Inhaltslieferanten. Wenn diese vormals zentrale Aufgabe zugunsten einer Unterhaltungsmaschinerie in den Hintergrund gerät, wenn normative Prüfkriterien über Bord geworfen werden, weil man sich keine Haltung mehr gestattet, ändert sich das Geschäftsmodell.“

Über die Software aber, das „Geschäftsmodell“, muss ich ein paar Worte verlieren. Im Kern arbeitet sie mit einer schlichten Umkehrung des operativen Verlaufs: Sie will keine großartigen literarischen Werke entdecken und sie dann als Bücher verkaufen, sondern sie will Bücher verkaufen und füllt sie mit etwas, das sich gut verkaufen lässt. Das bedeutet, dass die normativen Prüfkriterien nicht nur über Bord geworfen, sondern durch andere ersetzt werden. Diese bilden sich durch eine Analyse der Konsumentenbedürfnisse heraus. Die Frage, „Was verkauft sich aus welchem Grund besonders gut?“ hat so schon jetzt zu einem Katalog ästhetischer Vorschriften geführt, die im Literaturbetrieb von Vertretern des ökonomistischen Identitätstypus offensiv befördert werden. Unter dem Paradigma der Unterhaltsamkeit werden die Neuerscheinungen in den Literaturbeilagen halbjährlich auf exakt diese Vorschriften hin abgeklopft, nachdem sie zuvor in den Lektoraten entsprechend zurechtgestutzt worden sind.

Strukturell unterscheidet sich dieser kommerzielle Realismus in nichts vom sozialistischen Realismus oder einem anderen ideologisch verordneten Literaturprogramm. Er verdankt sich ausschließlich dem Diktat des Marktes. Die von diesem Diktat angeblich bewirkte Demokratisierung der Literaturlandschaft bedeutet in Wahrheit jedoch die Zementierung einer unterkomplexen literarischen Monokultur, durch deren profitorientiertes Scheuklappen-Raster künstlerisch bedeutende Werke allenfalls zufällig rutschen.

Dass diese Werke aber weiterhin existieren und von gesellschaftlichen Prozessen erzählen, auch wenn sie in der Öffentlichkeit nur noch am Rande sichtbar werden, weiß ich. Denn ich habe sie gelesen. Als Autor ist mir das Privileg beschieden, im Austausch mit vielen Kollegen und Kolleginnen im In- und Ausland ständig neue Hinweise auf Werke zu bekommen, die sich ästhetisch auf der Höhe der Zeit bewegen. Und ich kann vermelden, die Entwicklungen in der internationalen Literatur sind so spannend wie seit langem nicht mehr. Nur bekommt das Lesepublikum leider nichts davon mit. Es ist nämlich zum Expertenwissen verkommen, was einmal Aufgabe des literarischen Diskurses war: künstlerische und gesellschaftliche Prozesse zusammenzudenken und so an einem von Machtinteressen unabhängigen Bild der Gegenwart mitzuarbeiten. Heute dagegen treibt die geistige Provinzialisierung, die sich zwangsläufig einstellt, wenn Diskurs und Gedächtnis als Referenzsysteme ausfallen, in einer Spiralbewegung den Prozess der Kommerzialisierung immer noch weiter voran. / Norbert Niemann, FAZ 6.6.

(Hervorhebungen von mir, M.G.)

Jedenfalls

Veröffentlicht am 10. Juni 2015 von lyrikzeitung

… sollte man Rezensenten, die einen Text zu einer für einige unverständlichen Lektüre erklären, keinen Glauben schenken, denn sie machen mit dieser Erklärung ihr (vermeintliches) Wissen zu einem Geheimwissen und sich selbst erklären sie damit zu Gurus. / Jan Kuhlbrodt

In Waldshut-Tiengen

Veröffentlicht am 10. Juni 2015 von lyrikzeitung

Thomas Pforte, Sprechkünstler aus Lenzkirch, trägt Gedichte und Texte von Ernst Jandl, Kurt Schwitters und Robert Gernhardt vor. Deren experimentelle Lyrik ist ein ganz besonderes Sprech- und Hörerlebnis. Jeder Text ist ein Versprecher und jeder Text ist ein Versprechen. So auch das Motto des Abends: Jandl schwittert gern hardt. / Badische Zeitung

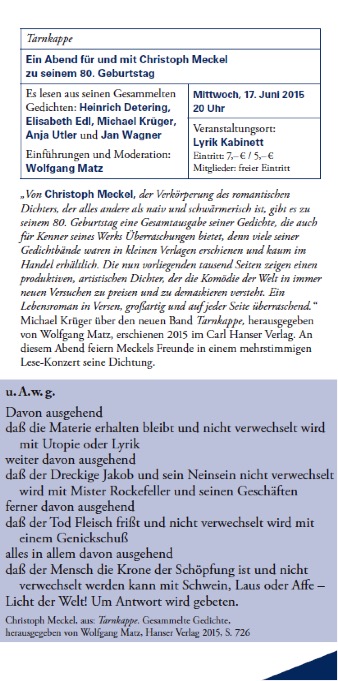

Für Christoph Meckel

Veröffentlicht am 9. Juni 2015 von lyrikzeitung

Am 12. Juni feiert Christoph Meckel seinen 80. Geburtstag. In der Woche darauf veranstaltet das Lyrik Kabinett München einen Abend „für und mit Christoph Meckel“.

Stiftung Lyrik Kabinett

Amalienstr. 83 a / 80799 München

http://www.lyrik-kabinett.de

Faraj Bayrakdar

Veröffentlicht am 9. Juni 2015 von lyrikzeitung

Es ist nicht gelungen, Faraj Bayrakdar kaputtzumachen. Vierzehn Jahre wurden ihm genommen; Jahre, in denen seine Tochter ohne ihn aufwuchs. Vierzehn Jahre in syrischen Gefängnissen. (…)

Als Faraj jung war, da war er Mitglied der regierenden Baath-Partei. Rasch wandte er sich ab. Mit 26 gibt er ein Journal heraus für neue syrische Lyrik. Zweimal wird er dafür 1978 verhaftet. Nach zwölf Ausgaben wird die Zeitschrift eingestellt. Offiziell steht er noch immer in der Mitgliederkartei der Assad-Partei. Das versucht der Kommandant, der ihn verhört, zu nutzen – und ihn zu ködern. „Er erzählte mir, ich könne Chefredakteur jedes Blattes werden, einen Posten in der Partei haben oder in irgendeiner Botschaft.“

Faraj kennt nur einen Genossen, der sich kaufen ließ. Er selbst lehnt ab. Sie schlagen ihn. Und foltern. „Sie nennen es den deutschen Stuhl“, sagt er, während er seine Jacke abstreift, die Ärmel seines Pullovers hochschiebt und die Haltung zeigt, in die man die Gefangenen zwingt. Ob es geflohene Nazi-Schergen oder Stasileute waren, die dem Regime die Methode lehrten, ist unklar: Der Gefangene wird auf einen leeren Metallrahmen gesetzt. Bewegliche Teile hängen daran, Rasierklingen an den Beinen. Die kleinste Bewegung, und sie schneiden. Dann wird dein Körper überdehnt. Vielen bricht das die Wirbelsäule: „Einmal zu tief eingeatmet und du bist tot.“ / Jan-Niklas Kniewel, taz

Aktuelle Beiträge

- Keiner weiß

- Lieber Augenblick

- 300. Geburtstag eines Dichters

- wirklich schön

- Karl Riha (1935-2026)

- Eine Minute Österreichisch

- Flog nach Haus

- Und niemand wird von niemandem verziehen.

- Was interessiert

- Aus der Provinz

- Richtiger Umgang mit Ungeheuern

- Aus gegebenem Anlass

- Denk es o

- textgespür

- Allgemeine Plätze

Top-Rück-Klick

Kann zu diesem Blog derzeit keine Informationen laden.

Neueste Kommentare