Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Die Befreiung der Alchemie von der Metaffer

Ein 19teiliger Gedichtzyklus von Martina Kieninger (Montevideo)

Hier der komplette Text des Zyklus. Zwischen 21. März und 4. April wurden die Texte hier einzeln gepostet – dabei mit kurzen Einleitungen und Worterklärungen. Zu finden entweder unter dem Autorschlagwort, https://lyrikzeitung.com/tag/martina-kieninger/ oder indem Sie auf den ersten Beitrag gehen und jeweils dem Link auf den nächsten wählen.

Text 1 Budapest Gambit endverlogen spielbereinigtes reimfeld

sieben acht

Springer: nö

schach hä?

7.a3 Ngxe5!

(ich kann kein schach)

8.axb4?? Nd3#

Hashtag rautenenglisch doppel-sch und ist nichts als der

#eisern vorname schorsch

wie schornstein die zigarre im maul

ein gargoyle aus rauch

ach iron schachschorsch – namensvorfahr

dir sei diese metaffer aus pöppel gewidmet

wie die erinnerung an eine kieningertrap grobgeschnitzte endkönigin

Text 2 Faust Opern Text Gounod

Nachdem der Rote Leu die Lilie geknallt, dem war aber nicht so, nichts wars als

Ab und aufsteigende Schlieren – Wolkenphänomene hat er falsch in den Hals gekriegt als

Tierung im Glas, die Tiere seien gifterprobt, so Goethe

– Weiberhass und Schlangenbiss – Leu

schreibt ers an Döbereinst vom

antik bös weib

dem manne hab es leu gegeben

sei ihm aber nicht geschwind genug gestorben

worauf sie ihm ein zweites beigebracht – vom rattenzeug

nun sei der Mann frisch worden Mercurius Miracel – was das wohl gewesen?

Von gift und galle nicht die rede – sublimat sublimat so tönt es döbereinst

Zum Fall zurück an Goethen

Quecksilberchlorid

(molmasse und summenformel teilt er nicht mit)

baum strauch wassergift und mäßig löslich ist Kalomel HgCl

(„Ha“ „Ge“ „Ce“ „El“)

2 HgCL -> Hg + HgCl2 und das soll helfen?

nur zu Forschungszwecken bleibt die Zeit

Vor der Tür, dort knallen

Holz Wachs Schwefel dephlogistisierter Salzsäure

Molekularballung im Tyndalleffekt den Brautschleier,

klappen Elementidentitäten ihr Maul von Leu zu Leu

Text 3 chemielehrer I

ich hab sand vom spielplatz geklaut

geklaut hab ich Sand – für die

Chymische Hochzeit mit Worten dessen, was Feuer Wasser Luft und Erde der heiligen Asche

nicht entreißen konnten und die treue Schar der Alchemisten in die Urne gesammelt.

Aus dem Tiegel hätt die schwarze Vorform Homunkelwurm springen sollen, Asche Zucker

Natron Brennspiritus – irreversibel

Chemie ist keine Widerrufsbelehrung neuer Elemente,

Dystopium Ypsilon, Zet, auch Schlangenhaut genannt, Aschenmasse, die sich wurmartig

krümmt im Feuer erhebt sich aus dem Sand als hohle Struktur wie lebendig

chemielehrersand für ein chemielehrerexperiment

vom kindheitsplatz hab ich sand – für ein experiment

– ich war seit zwanzig jahren nicht mehr dort, am ortsrand

ich hab sand – geklaut. Zum platz am rand

sand, spielgerät trans

mutiert aus schaumkraut pusteblumen,

würmern, die sich ringelten

in pfützen, eine unbekannte anzahl kryptospezies,

Im giftigen fosforschiller

morphologisch nicht unterscheidbar

Text 4 chemielehrer II

Ich brauch sand fürs chemie experiment zum element belustigung

wo aber find ich sand, vogelsand spielsand

der OBI hat zu, der „fressnapf“, ein tierfachgeschäft bezüglichen namens,

ich kurve um gärten, plätze der kindheit und auch um den geschlossenen friedhof,

einst klaute mein vater kastanien – nachts,

ich hatte vergessen, dass wir in der schule basteln sollten,

tiere aus herbst und aus hölzern, auf den friedhof ging mein vater, kletterte

über die mauer – drüben die väter von klassenkameraden

auf der suche nach bastelkastanien

Text 5 schild von gestern – hängt noch

so fallen nur schneeflocken wie dein kinderarm, mein kind, auf das kissen

ich sehe dir zu wie du seelenlangsam in den babyschlaf sinkst

Wundre ich mich, dass ich nichts merkte?

Nur das schild an der tür zur nachbarswohnung erinnere ich, frage mich

gabs keine ergebnisse

test falsch positiv

– vom teststreif wird in den nächsten zeilen die rede nicht sein

kein: streif stern vergleich

kein sternbild aus der sprachgalaxie der Kosmoskästen Chemie

(ausm Begleitheft geklaut) oder

allgemein Chemiekenntnis raushängen lassen

nuklein (Schulexperiment mit Abstrich von Schleimhaut)

Nichts mitgekriegt im Tangojuli jubelnder Einzelstränge

(„angewandte Biochemie“ julitango rechne zurück,

die heels warn wohl high wie Cotton im Feld, höher als ZuckerrohrCane)

High heels, abers kind hat nichts niedergetanzt

nicht eingeschlagen in mich als erkenntnismeteorit im sternenbild baby

Dann schweig also Metaffer, hau ab,

nimm deine billigen Bedeutungen mit,

verschon mich mit Juli und CottonCane polyploid,

verkneif dir die Vokabeln zusammengebastelt aus Stern und aus Kind,

Nur die Bewegung deines Kinderarms mein Kind,

wie eine falschpositive erinnerung, ein schild

an der verlassenen wohnungstür nebenan (weiss nicht, ob es sie gab, ob Tür, Schild, gar Juli)

ich weiss nur, so fallen schneeflocken wie dein kinderarm, mein kind, auf das kissen

ich sehe dir zu wie du seelenlangsam in den babyschlaf sinkst, es ist Juli again

und das schild hängt noch von weihnachten – let it snow

Text 6 Tarot

wahl und verwandtschaft

leg Dir die karten und zieh

chemie und chemie

heisst feuer machen

kohlen schleppen

verwendung für wasserdost finden, wasser sand

Du bist Persil mein Land

Perborat-irgendwas-silikat – history biology science I took

welchen weg du auch wählst

kartensalz Holzschnitt-Ovid

Glaubersalz

Von Jugentt auff die Hand in die Kohlen gestecket / und dardurch

verborgen Heimblichkeiten der Natur erfahren …

Text 7 adonäus mit gäp

pssst, lispeln die wiesen vokalentfernt liegt sommerverzweiflung und die schafsgarbe

in asternartigen wispen flüstert

i ging transmutiert das werfen der gräser –

aber!

wer preiset und jauchzet

Kochsalz Alaun in glühenden Kohlen

Rauchende Säuren im damals nicht völlig

Geklärten Verbrennen von Schwefel mit Luft

Sulfoxid

Wie Kochsalz zu Kochsalz der Erden geworfen

Salz sein der Erde – Gap

Al_aun

gap R

Alraun

(das genügt zur vorläufigen Information)

Text 8 Li wie Liebe

sei ein Element

und kurz wie das Symbol in einer Periodentafel der Chemie.

Wer aber hebt empor das Bibelwort, die Schwurhand Gotts,

reicht die Hand dem Gott im Wort allein und steckt den schlichten Ring dem Finger an

Und das ist alles. Zahlen und Kürzel, Zahlen für Sätze und Strophen.

Kürzel, kein Foto vom Brautpaar zieret die Wohnwand, im Rahmenrand Kürzel und Zahl,

nichts als die Losung wie Gewinnzahl, die deutet auf Verse, die Zahl dahinter

ein unbewegter Beweger

Nackt wie ein Wort ist der Mensch vor Gott, so stehts am Rand als Randbemerkung

Text 9

Wenn Tischgespräch führt zur Alchemie

ungeschaffen ein Golem aus Holz wie Fraktur auf

Tischdeutsch im Raum für Buch und Brot,

das über diesem Deutsch, dem Buchdeutsch aufgehn soll

als eine Sonne, Stern, der aus alten Schatten über Bücher steigt,

Brot, das über Buch und Schatten gebrochen wird, sagt:

teile den Tisch, zerreiß ihn von oben bis unten, brich ihn wie Brot

Dann brich den Tisch wie Fraktur –

Elektronen sind Gestell der Chemie,

Gott ist Symmetrie und Vernunft eine Hur

so ist die Rede zu Tisch. Anders gesagt:

das Beste an Luther ist das Bachwerkeverzeichnis.

Text 10

Gottgewollt ist Messungenauigkeit.

Also Schluss mit der Tischrede von Brot, Buch, Tisch.

Aber da steht er, er steht noch

transmutiert von Holz in Holz

Beweis:

Brot ist Signaturmittel gegen Hunger

Und Wein gegen Satzbau,

Yeah: Schluss jetzt mit Tischdeutsch

Er steht aber da. Guckt, als sei er ein Tisch, der Tischgespräche führt.

Thesen zum Brot,

Erstens ist der Tisch eine Behauptung und hat Posaunenfüsse aus Hymnen.

Die Hymnen sind ununterscheidbar

Posaunen nichts als Hilfsvariablen für Naturwissenschaftler.

Zweitens: Die Posaune – auf den Tisch geworfen ergibt sich aus dem Wort,

das Wort gespiegelt am Buch zum Brot transmutiert.

Das Brotelement, Elixier, vermehrt Brote

Nichts weiter will er sein als Tisch, sagt er

ist nur voll von Sätzen – unbewiesen wie:

Quanten sind Gegenmittel gegen Quanten

(und der Pfarrer ein bekennender Quantenmechaniker)

Kugeln sind Gegenmittel gegen kartesische Koordinaten –

Beweis: noch nie hat ein Mensch Atom in Würfelform gesehn

Gegenbeweis: noch nie hat ein Mensch Atome gesehn.

Text 11 Experimentierkasten

Phlogistonvogel, entweiche, der Asche entsteige wie eine Frage entsteigt, frag nicht,

was verbrennt beim Verbrennen der Wörter zu Zahlen,

zu Formeln sich bindet mit Luft Sauerstoff.

Begriff sphlogiston, Vogelbegriff, den das spielende Kind hält, es hält den Vogel wie einen

Chemiebaukasten und den Chemiebaukasten für den Zugriff auf Welt die es niederspielt pulverbunt

in scharfen Wassern

nichts ist ihm Welt als Berge, die Eisenerz geben

die Wiesen Gras für die Milch, der Wald schafft Holz

nichts ist die Welt als Prakti sches für Prakti ker die so geregelt ist, dass eins sich übers andre stülpt

wie ein Glassturz über die Kerze im Kindergartenexperiment dem spielenden Kind, das die Kerze auf

dem Teller entzündet,

das Glas stülpt und Wasser in den Teller gießt, sieht, wie die Flamme erlischt,

beobachtet wie das Wasser steigt im Glassturz, Begriff sphlogiston!

Entweiche aus der Hand des zugetexteten Spielkinds und den zugehörigen

Chemiebauskastenerklärungen aus Kohlendioxid Oxygen

Luft druck, der das Wasser achselzuckend ins Glas hochtreibt, entweiche sprachlos – pulverbunt

Text 11a) Rezension KOSMOS- Chemiekasten: Als ich endlich chemiefrei leben wollt

ich hatt den ganzen Haushalt

pulverisiert, präpapiert

frei von chemie, da

hat der Chemiekasten heimlich Chemikalien ins Kinderzimmer gesteckt

Der Verstand blieb mir stehn wie Goldgötz im Bleischmelz.

Wie eine gekochte Schlange hätt aus dem

Baukasten springen

sollen die Erkenntnis,

dass man heutzutage

gut komplett auf

Chemie verzichten kann

statt dessen erhielt ich

Chemiegift.

Das hätt ich nicht gedacht von

diesem Unternehmen!)

Text 12 Laborunfall

Pack mal mit an

frag nicht, was er gemacht hat,

warum er allein war –

wie das hier aussieht,

drehn wir ihn um, frag nicht

wo ist mund loch lippe

er hat was gesagt,

schwerer verständlich als giftdatenblatt

pack bitte mit an

liegt da gegen die vorschrift –

allein hätt er nicht dürfen – wozu gibt’s laborordnung

die arbeitsgruppe organometallik

ist schließlich kein trennungsgang probierkabinett, drecksapotheke

zur gemütlichen bestimmung von karbonat schwefelhaltiger

verbindung aus bad und aus brunn,

kein spitzweggemälde mit glänzenden kolben im gotik-gewölbe

kein faustoper bühnenbild, das sich gounod bei der requisite bestellt

Überm Zeitungsbericht das Symbolbild Chemieunfall,

wenn die lokalzeitung kommt, dann knipsen sie immer

den rotationsverdampfer, von fern

sieht der aus wie planetenmaschine –

der rotzverdampfer (laborjargon erstsemester) macht was her

bild aus der datenbank

rotkreuzwagen, die sanis mit liege

drehn wir ihn um

es rinnt wo der mund war

quillt als hätt ihn der Teufel geholt

lagern wir ihn

schockzustand

den arm unter die hüfte

pack mal mit an,

schwer liegt er da wie ein gastank im chemiemoor

aus dem Lippenloch dringt ein Gemisch

Und vor ihm her die gase schwimmen

(der heidemann steigt)

wir müssen raus – ihn raus – (heidemann!)

es ist immer nachmittags fünf

wenn sich einer heiß rasiert in der organik (erstsemesterjargon),

Aceton und Trockeneis mischt das Erstsemester neben dem Bunsenbrenner

jetzt ist er im Kathrinen, Transplant-Station

und hat mehr glück gehabt als der Chemielehrer im Nachbarbett

Beim Aufschrauben der Glasschliffstopfenflasche zerknallte diese.

Detonation. Verkrustete Reste

Kalium und Natrium und deren Amide ergab die Untersuchung

Nach der Rettung kommt Zeitung

Wie stellt man unfall dar

In der Schule hat sich ein Schüler heiss rasiert (erstsemesterjargon),

ein albernes experiment aus dem Chemieunterricht

sand asche natron brennspiritus – und davon zu viel.

Text 14 sprich adhäsion mit mir

Aus Eisen sind Stangen und Klammern in Richtung der Nacht

das Carbon grau, Oxygen rot,

Hölderlinprotein Glycin Gly ⎯∪∪⎯∪∪⎜⎯∪⎯ stark ernst

Flammendes blutendes Morgenrot

weht in Fetzen rot wie

waagrecht aufgehängte Rotweinkotze Echtzeit faltet Molekülvorstellung riboli.

Ribonuklei sagst Du, wie Taschenmonster klingts, PokemonsterRNA,

SEQRES 1 A 272 GLY SER SER HIS HIS HIS HIS HIS HIS SER SER GLY ARG

SEQRES 2 A 272 GLU ASN LEU TYR PHE GLN GLY HIS MET PRO LYS ARG ARG

SEQRES 3 A 272 LYS SER VAL THR GLY GLU ILE VAL LEU ILE THR GLY ALA

SEQRES 4 A 272 GLY HIS VAL SER VAL PRO PHE LEU LEU ALA TYR CYS SER

…

ATOM 139 C GLY A 40 2.256 -14.778 9.734

ATOM 140 C GLY A 40 1.669 -13.753 8.783

ATOM 141 O GLY A 40 2.336 -13.285 7.855

So sprich die Sprache der Adhäsion, Schlamm, Teer Pech und Masse,

IUPAC-zäh wie lange Karbonkettennamen

Sprich Ovid mit mir, sprich Transmutation von Ameisen zu Ameisensäure

sammle die Tiere,

presse die Tiere

destilliere

die Säure davon

Du sagst: Fahl ist die Herde, die der Mensch wie eine Abstraktion aller Herden

in Büchsen treibt, zum Fleischextrakt, zum Märchenschlamm, Ovid, mein Land,

Lieb wie Salz ist mir die Bildschirmnacht, wellenlängenlang

das Radio zur Hinrichtzeit Klassik spricht und überm Funkdach stehn die Stangen (Eisen) Richtung

Hafen (tierproduktumschlagplatz), wie

Dein Gestell der Tier- und Rippsimulation

Carbon ist grau Oxygen rot

zu Pech und Schwefel wird das Tier,

zerfällt zu Einheit pro Mol.

Text 15 Aldehyd alkahest

lege die Tiere. das stille Getier, sie sollen nicht wieder, sie sollen nicht kehren noch wissen

von Mitteln (in Klammer: Formaldehyd), so lege. sie sollen nicht kehren – nicht wieder. Im Quaderglas liegt wie in Armen das Haiweib,

Formaldehyd trägt sie gleich einem Kinde,

so ruht sie im Bade (Embryonenbad) schwebend. Sich jährend wie Fisch im Formaldehyd

Molekülgleich lösen sich Flügel und Schwanz

zur vielfachen Aldehydfischverbindung, Tieraldehyd

es gleiten die Menschen durch Zeit wie der Fisch durch die Lösung, im Lippenloch steckt noch

dem Haiweib das Lachen wie ne schnelle Zigarette

Die in Mitteln sich lösen, zum Wort zerfallen,

sollen nicht kehren ins Leben aus Schlammaldehyd,

sie sollen in Schlieren in Blasen und Blister ungenau flocken im Quader -

nur Augen im Spiel, geworfen wie Würfel im sich trübenden Glas. Wort Zahl Kopf, das fällt wie ein Tier aus dem Tierkreis, Apothekenhai-, Tierkreistier

zur Erbauung der Menschheit im Quader gelöst zum Tierschlamm, dort punzt die Zeit wie ein Stiefeltritt das Tieraldehyd in den Schlamm

Wo fängt das Tier an, so fragt sich, wo Schlamm und die Flügel des Hais,

Kraft der Poesie – so fragt sich und sagt es das Kind. Ein tiefes Kind sagt es der Tierform des unterm Stiefeltritt,

hineingepunzt ins Quaderglas

– Kopf, Schwanz, ganz – es soll aus den Teilen, den nieder, vom Stiefel in Schlamm getretnen, es soll werden und kehren aus Teilen das Tier –

so zieht das Kind das Lyrik-Ich des sich Lösenden, des Stiefelgetretenen aus dem Quaderglas verspricht zwei Flügel ihm,

der Fischschwanz hebt sich aus dem Schlamm und fliegt davon.

Wie Vögel übers Meer

so fliegt er ewig wie Licht, das von Spiegel zu Spiegel

geworfen nicht wieder wird kehren.

Text 16: transmutationen, franz tausend

Wie vom Croupier aus dem Kessel geharkt,

nichts als Summen geharkt ins Hydrogen zwei Oxygen,

wo aber ist es

das Wasser,

Wiege der Wellen,

Spiegelbild des Spiegels,

seit wann löst sich Wasser

in Formeln, Verhältnis von Zahlen

wie Steuererklärung.

Die Schwingung, wenn Glas, dessen Rand der nasse Finger überstreicht, singt im

Glaselement, die Zahl singt die Schwingzahl

organischer Stoffe. So wachsen wie Pflanzen Metalle, transponiert wie Akkorde so wandelt es sich von Kochsalz zu Morphium, Lehm in den Zinn.

Text 17 Gretchentraum (Revision einer Psychoanalyse von 1920)

am springpudel bachvorbei dort am ort nur fort

analyse: wohl ne erektion?

revision: gedrehtes lied im spinngesing auf tritt im weiten kleid das

frolleinweib und singt von einem traum: sie werde nicht den fischinhalt

den hering ganz aufs brot, sie wird, die sängerin, die doch das gretchen

singt, sich nicht den ganzen fisch das räucherfischgesamt, geräuchert

rauch wie schall und ruch sie wird doch nicht den ruchfisch, den

verruchten fisch, den herrn, den hering sich aufs brot tun, begriffsfisch,

ein geschmiertes brot mit hering von der insel rügen. war so

fett und weiss und schön. die gräten gingen leicht heraus,

nicht einzeln sondern

ganz wie eine rippe. räucherfisch aufs brot, das glaubt sie nicht,

daß eine sängerin: gretchensängerin: gesangsmargret, daß die sich einen

fisch, aus dem die gräten rausgehn, zur grätengänze die ganzgräte, daß die

sängerin, die auftritt dort, im lampenlicht, im weiten kleid, sie kanns nicht

glauben, sagt die schwester.

analyse: butterbrotsymbol für koitus,

revision: schmierbrot mit geschmiertem

räucherfisch, räucherherr, gerüchtefisch, ein rügenkind im

traum: den inhalt eines heringskinds wird sie mit butterbrot

herunterschlucken.

so die schwester, nein, sie glaube nicht, dass eine sängerin, die doch das

gretchen singt,

so viel aufs butterbrote nimmt.

revision: geschmiertes wortbrot,

des brotbrauch fischbelag brotgebrauch wie ein

geschlucktes wort und fort der

traum: im heidenebel habe sich die form, schiffsrumpfform geschnitten und

bewegt. ein kind stand dort – pause – auf der heide – pause – fort

analyse: phallusgleichung fisch und kindsymbol

revision: lieder von der heide, heidelied. ihr ist das heidekind genommen

– gnadenzustand ungetauft. des heideknaben rumpf herausgeschnitten: lag

waagrecht und ward wieder aufgestellt.

analyse: erektion.

traum: bachvorbei dort am heideort nur fort

revision: abort

Text 18 Gretchentraum Wolfgang Pauli – KeplerFludd

Sie wirds wohl doch nicht tun, die tänzerin, sie wird nicht das klavier ausgießen, das doppelding im spektrum spinklavier am raumrand der als eine nebelspinnerin, die an der kreuzung ihre mondbewegung spinnt und keine sage dazu kennt, nicht wird sie es, so träumt er fort, träumt von einer zeitenspielerin, die aus kannen kenntnis gießt – als doppelpunkt nach kepler alchemie die sonne dort im zahlstrahl über flächen streift überstreifter sonnenbahn im zeigersinn, vom radio zerstrahlt wie eine kanne, die zu boden gießt, aus der erkenntnis fließt, und fort vom kreuzungspunkt im pauliraum von hieroglyphentrinität und zeitentrückt. Er wird doch nicht die zeitentänzerin am sternenort die getreue spinnerin die sich wie haspel spinnt, er wird sie nicht verlassen auf dem kreuzungspunkt im doppelspin der gegenuhr. so gießt er als die hieroglyphenvase fällt, erkenntnis aus, nein, das glaubt er nicht im traum

Text 19: Winter in Wien, 1958

und oben

bewohnt Entsetzen das Haus, starrt vom Dach

hochaufgerichtet. Spielt durch der Formen Fünf. formgenormter Fingerzahl,

wie'n Menschenspiel, der Finger heil'ge fünf'ne Fingerzahl, Menschennorm,

durch der urzeitformen Tiere Formen spielt's wie. Starrt vom Dach der Hütte wie die.

Wie die Toten, die Ahnen, glotzen und starren, man bricht ihnen die Beine, die

Knochen, man schneidet ihnen. Es nützt

nichts. Schneide den Toten,

den Ahnen, es nützt nichts, breche die Knochen, die Beine, man schneide.

schneidet ihnen wie. Zur Erbauung im Zoo, den Kopf, trennt man, teilt

durch die Kopfzahl, Anzahl der Finger, Dopplung zweifacher Achssymmetrie

schimmerts wie Mensch, teilt man, spalte den Kopf, durch die Zahl, es

schimmert, Zooerbauung der Menschheit, teilt man der Stufe, der Fischstufe –

Fischform – Zwischen

entwicklung, des vielzellen Polypen Kopf, sich

ausdifferenzierenden Kopf-

abschnitt in zwei zum Magen hinunter, man spalte

den Fisch, was heißt da schon Fisch, gangungenau ist die

Umgangssprache umgangssprachlichen Zoowissens, ungenau spaltet der

Sprachbrauch die Welt

in Tintenfisch, Hydra, Polypen, Süsswasserpolyp vom Kopf bis zum Magen,

so streiten die Köpfe, heißts, die Zweikopfheit zur Erbauung von

Zoobesuch, Pflegbelegschaft und Zooteam, erbaun sich am Zweikampf der Köpfe um

Nahrung des gemeinsam genutzten Magens, die Köpfe, sie streiten.

schweig Metaffer, hau ab

Teil 5 des Zyklus „Die Befreiung der Alchemie von der Metaffer“ von Martina Kieninger

Das was bleibt und das was unbemerkt vergeht… Die Erinnerungen werden vom Chemieexperiment überformt, dann metasprachlich hinterfragt. Halts Maul, Metaffer – aber wie?

Text 5 schild von gestern – hängt noch

so fallen nur schneeflocken wie dein kinderarm, mein kind, auf das kissen

ich sehe dir zu wie du seelenlangsam in den babyschlaf sinkst

Wundre ich mich, dass ich nichts merkte?

Nur das schild an der tür zur nachbarswohnung erinnere ich, frage mich

gabs keine ergebnisse

test falsch positiv

– vom teststreif wird in den nächsten zeilen die rede nicht sein

kein: streif stern vergleich

kein sternbild aus der sprachgalaxie der Kosmoskästen Chemie

(ausm Begleitheft geklaut) oder

allgemein Chemiekenntnis raushängen lassen

nuklein (Schulexperiment mit Abstrich von Schleimhaut)

Nichts mitgekriegt im Tangojuli jubelnder Einzelstränge

(„angewandte Biochemie“ julitango rechne zurück,

die heels warn wohl high wie Cotton im Feld, höher als ZuckerrohrCane)

High heels, abers kind hat nichts niedergetanzt

nicht eingeschlagen in mich als erkenntnismeteorit im sternenbild baby

Dann schweig also Metaffer, hau ab,

nimm deine billigen Bedeutungen mit,

verschon mich mit Juli und CottonCane polyploid,

verkneif dir die Vokabeln zusammengebastelt aus Stern und aus Kind,

Nur die Bewegung deines Kinderarms mein Kind,

wie eine falschpositive erinnerung, ein schild

an der verlassenen wohnungstür nebenan (weiss nicht, ob es sie gab, ob Tür, Schild, gar Juli)

ich weiss nur, so fallen schneeflocken wie dein kinderarm, mein kind, auf das kissen

ich sehe dir zu wie du seelenlangsam in den babyschlaf sinkst, es ist Juli again

und das schild hängt noch von weihnachten – let it snow

Polyploid bezeichnet in der Genetik einen Zustand, bei dem eine Zelle oder ein Organismus mehr als zwei komplette Chromosomensätze besitzt.

* Diploid (2n): Die meisten Tiere und Menschen haben zwei Chromosomensätze – einen von der Mutter, einen vom Vater.

* Polyploid (>2n): Pflanzen, einige Amphibien, Fische und seltene Säugetiere können mehr als zwei Chromosomensätze haben, z. B.:

** Triploid (3n): Drei Chromosomensätze

** Tetraploid (4n): Vier Chromosomensätze

Polyploidie tritt häufig bei Pflanzen auf (z. B. Weizen, Baumwolle, Bananen) und kann Vorteile wie größere Zellen, mehr Widerstandsfähigkeit oder neue Eigenschaften bringen. In der Züchtung wird sie genutzt, um robustere Sorten zu erzeugen.

Metrische Gruppen, Versfüße? rattern sich ins Ohr: heels warn wohl high / Cotton im Feld / ZuckerrohrCane / Juli again. – Wohin soll das alles führen?

An den Vogel Frühling

Uwe Greßmann

(* 1. Mai 1933 in Berlin; † 30. Oktober 1969 in Berlin)

An den Vogel Frühling

Daunen dringen aus dir.

Davon kommen die Blumen und Gräser.

Federn grünen an dir.

Davon kommt der Wald.

Grüne Lampen leuchten in deinem Gefieder.

Davon bist du so jung.

Mit Perlen hat dich dein Bruder behaucht, der Morgen.

Davon bist du so reich.

Uralter, du kommst aus dem Reich der mächtigen Sonne.

Darum kommen Menschen und Tiere, und: Erde,

Dich zu empfangen.

Da du sie eine Weile besuchst,

Sind sie erlöst und dürfen das weiße Gefängnis verlassen,

In das sie der Winter gesperrt hat.

Und davon kommen die Sänger,

Die dich besingen.

Frühling, du lieblicher.

Du richtest den Kopf hoch.

Davon ist der Himmel so blau.

Und es wärmt uns alle dein gelbes Auge.

Und du siehst uns an.

Und darum leben wir.

Aus: Uwe Greßmann, Der Vogel Frühling. Gedichte. Mit Zeichnungen von Horst Hussel [und einem Geleitwort von Adolf Endler]. Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1966 (2. Aufl. 1967), S. 63f.

Woher haben nur die Visionen des Lyrikers ihre Kraft? Sie werden wahrscheinlich gespeist von der Spannung zwischen einem „naiven“ Weltbild und der Beunruhigung des Dichters durch die Mitteilungen der modernen Naturwissenschaften. Das macht, glaube ich, die bedrängende Aktualität dieser Gedichte aus. Wir können sie „verstehen“, weil wir Menschen ebenso Anteil haben (noch) an den Vorstellungen der Höhlenbewohner wie an den Erkenntnissen, die uns aus den teuersten Laboratorien zufließen. Eine Erklärung – also doch keine Kapitulation! – des Kritikers, wird sie Greßmann annehmen?

Kürzlich, auf einer Bank am Hausvogteiplatz legte er mir dringlich nahe, daß es sich bei seinen Gedichten um Idyllen handle. Greßmann teilt seine Gedichte in zwei Hauptgruppen ein. Die ältere Gruppe ist den natürlichen Idyllen, der märkischen Landschaft, die jüngere den künstlichen Idyllen, der Großstadt Berlin gewidmet.

(Aus der Einleitung von Adolf Endler, a.a.O. S. 6)

Sand & Erinnerungen

Teil 4 des Zyklus „Die Befreiung der Alchemie von der Metaffer“ von Martina Kieninger

Wo Erinnerung und Experiment sich kreuzen, wird das Spiel mit den Elementen zur Suche nach verlorenen Orten und gestohlenen Kindheiten, naja

Text 4 chemielehrer II

Ich brauch sand fürs chemie experiment zum element belustigung

wo aber find ich sand, vogelsand spielsand

der OBI hat zu, der „fressnapf“, ein tierfachgeschäft bezüglichen namens,

ich kurve um gärten, plätze der kindheit und auch um den geschlossenen friedhof,

einst klaute mein vater kastanien – nachts,

ich hatte vergessen, dass wir in der schule basteln sollten,

tiere aus herbst und aus hölzern, auf den friedhof ging mein vater, kletterte

über die mauer – drüben die väter von klassenkameraden

auf der suche nach bastelkastanien

Wir sind verloren

Elsa Asenijeff

(* 3. Januar 1867 in Wien, Kaisertum Österreich; † 5. April 1941 in Bräunsdorf, Sachsen)

WIR SIND VERLOREN!

Wir sind verloren!

Der Unsinn poltert an den Toren!

Einer prügelt! Einer schießt! Einer schreit!

Das ist der Weg zur deutschen Einigkeit!

Aus: Poesiealbum 384. Elsa Asenijeff. Wilhelmshorst: Märkischer Verlag, 2024, S. 9

Chemielehrerexperiment

Teil 3 des Zyklus „Die Befreiung der Alchemie von der Metaffer“ von Martina Kieninger

Dieses Gedicht verwandelt gestohlenen Sand in eine sprachliche Beschwörung von Vergänglichkeit und Verwandlung – oder einfacher: die Chymische Hochzeit im Chemielehrerexperiment nachgebaut.

Text 3 chemielehrer I

ich hab sand vom spielplatz geklaut

geklaut hab ich Sand – für die

Chymische Hochzeit mit Worten dessen, was Feuer Wasser Luft und Erde der heiligen Asche

nicht entreißen konnten und die treue Schar der Alchemisten in die Urne gesammelt.

Aus dem Tiegel hätt die schwarze Vorform Homunkelwurm springen sollen, Asche Zucker

Natron Brennspiritus – irreversibel

Chemie ist keine Widerrufsbelehrung neuer Elemente,

Dystopium Ypsilon, Zet, auch Schlangenhaut genannt, Aschenmasse, die sich wurmartig

krümmt im Feuer erhebt sich aus dem Sand als hohle Struktur wie lebendig

chemielehrersand für ein chemielehrerexperiment

vom kindheitsplatz hab ich sand – für ein experiment

– ich war seit zwanzig jahren nicht mehr dort, am ortsrand

ich hab sand – geklaut. Zum platz am rand

sand, spielgerät trans

mutiert aus schaumkraut pusteblumen,

würmern, die sich ringelten

in pfützen, eine unbekannte anzahl kryptospezies,

Im giftigen fosforschiller

morphologisch nicht unterscheidbar

homunkelwurm Der Homunkulus (lat. kleiner Mensch – also vielleicht „das Wurm“?) ist ein altes Konzept der Magie und Alchemie. In Goethes „Faust“ sitzt Wagner über seinen Glaskolben:

Es leuchtet! seht! – Nun läßt sich wirklich hoffen,

Daß, wenn wir aus viel hundert Stoffen

Durch Mischung – denn auf Mischung kommt es an –

Den Menschenstoff gemächlich componiren,

In einen Kolben verlutiren

Und ihn gehörig cohobiren,

So ist das Werk im Stillen abgethan.

Es wird! die Masse regt sich klarer!

Die Ueberzeugung wahrer, wahrer!

Was man an der Natur Geheimnisvolles pries,

Das wagen wir verständig zu probiren,

Und was sie sonst organisiren ließ,

Das lassen wir krystallisiren.

fosforschiller die Suchmaschine spült eine Firma namens Schiller hoch, die mit Phosphordünger handelt.

Nike

Ein Gedicht des ukrainischen Dichters Boris Chersonski, von seinem Facebookkonto.

Boris Grigorowitsch Chersonskij (ukrainisch Борис Григорович Херсонський; wiss. Transliteration Borys Hryhorovyč Chersons’kyj; * 28. November 1950 in Czernowitz) ist ein ukrainischer russischsprachiger Schriftsteller, Dichter, Essayist, Übersetzer, klinischer Psychologe und Psychiater. Er ist mit der Dichterin Ljudmila Chersonskaja verheiratet. https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Chersonskij

An die Göttin Nike

Warum hat die Göttin des Sieges keine Hände?

Weil sie im Blut lagen

und es einfacher war sie abzuschlagen als sie zu waschen.

Warum hat die Göttin des Sieges keine Beine?

Beim Gehen auf dem Boden ist sie

auf eine Antipersonenmine getreten.

Warum hat die Göttin des Sieges keinen Kopf?

Man muss verrückt sein, um einen Krieg anzufangen.

Warum hat sie noch Flügel?

Weil der moderne Krieg

von den WWS* gewonnen wird – Luftstreitkräften.

14. März 2024 Umbertide

*) WWS: russ. Abkürzung für Wojenno-wosduschnyje sily, Luftstreitkräfte

К богине Нике

Почему у богини Победы нет рук?

Потому, что они были в крови

и их было проще отбить, чем отмыть.

Почему у богини Победы нет ног?

Идя по земле она наступила

на противопехотную мину.

Почему у богини Победы нет головы?

Нужно быть безумной для того, чтобы начать войну.

Почему остались крылья?

Потому. что современную войну

выигрывают ВВС - военно-воздушные силы.

14 марта 2024 г. Umbertide

Weiberhass und Schlangenbiss

Man muss hinunter in die Archive, ins düstere Labor, die Schlingen um Alchemie, Gift und Totschlag ziehen fester an.

Text 2 Faust Opern Text Gounod

Nachdem der Rote Leu die Lilie geknallt, dem war aber nicht so, nichts wars als

Ab und aufsteigende Schlieren – Wolkenphänomene hat er falsch in den Hals gekriegt als

Tierung im Glas, die Tiere seien gifterprobt, so Goethe

– Weiberhass und Schlangenbiss – Leu

schreibt ers an Döbereinst vom

antik bös weib

dem manne hab es leu gegeben

sei ihm aber nicht geschwind genug gestorben

worauf sie ihm ein zweites beigebracht – vom rattenzeug

nun sei der Mann frisch worden Mercurius Miracel – was das wohl gewesen?

Von gift und galle nicht die rede – sublimat sublimat so tönt es döbereinst

Zum Fall zurück an Goethen

Quecksilberchlorid

(molmasse und summenformel teilt er nicht mit)

baum strauch wassergift und mäßig löslich ist Kalomel HgCl

(„Ha“ „Ge“ „Ce“ „El“)

2 HgCL -> Hg + HgCl2 und das soll helfen?

nur zu Forschungszwecken bleibt die Zeit

Vor der Tür, dort knallen

Holz Wachs Schwefel dephlogistisierter Salzsäure

Molekularballung im Tyndalleffekt den Brautschleier,

klappen Elementidentitäten ihr Maul von Leu zu Leu

Gounod (seine Faustoper durfte in Deutschland nicht „Faust“ heißen)

Leu und Lilie. „roter Leu“= rotes Quecksilberoxid, „Lilie“= Salzsäure in der Alchemie. Der junge Goethe hatte sich nach seinem abgebrochenen Studium in Leipzig intensiv mit Alchemie beschäftigt, während er zugleich am Faust arbeitete. Direkt nach dem Osterspaziergang knallt der Leu die Lilie (Goethe drückt sich gewählter aus). Und auch sonst viel Goethe. Johann Wolfgang Döbereiner war ein Chemiker, der eine Professur in Jena erhielt und von Goethe gefördert wurde.

An die Buchstaben

Josef Weinheber

Weinheber kann auch verspielt. Aber ein schwerer Ton wie von Klopstock ist dabei, und das H, das H, ein gefährlicher Buchstab!

(* 9. März 1892 in Wien-Ottakring; † 8. April 1945 in Kirchstetten, Niederösterreich)

ODE AN DIE BUCHSTABEN

Dunkles, gruftdunkles U, samten wie Juninacht!

Glockentöniges O, schwingend wie rote Bronze:

Groß- und Wuchtendes malt ihr:

Ruh und Ruhende, Not und Tod.

Zielverstiegenes I, Himmel im Mittaglicht,

zitterndes Tirilli, das aus der Lerche quillt:

Lieb, ach Liebe gewittert

flammenzüngig aus deinem Laut.

E im Weh und im Schnee, grell und wie Messer jäh

schreckst das Herz du empor – aber wie Balsam legt

labend auf das verzagte

sich das Amen des klaren A.

Bebend wagt sich das B aus einer Birke Bild.

Federfein und ganz Mund, flaumig wie Frühlingsluft,

flötenfriedlich – ach fühl im

F die sanften Empfindungen!

Doch das girrende G leiht schon den runden Gaum

ihr, der Gier. Und das Glück, treulos und immer glatt,

es entgleitet den Gatten,

eh sich wandelt der Rausch in Scham.

Eh das H mit der Kraft heiliger Höhe heilt

das gebrochene Herz. Ob auch ein Buchstab nur,

H ist hoh: Allen Lebens

Atem ist sein erhabner Hauch.

Hauch, entstoßen der Brust, wildes empörtes K,

das voransteht der Kraft, das uns den Kampf befiehlt:

Gott ist milde und läßt dir

leise folgen der Liebe L.

Gab das M uns im Mahl, gab uns das Maß, den Mut.

Warm und heimatlich M, wahrhafter Mutterlaut!

Wie so anders dein Nachbar,

hat das N nur ein näselnd Nein.

Springt das P mit Galopp über Gestrüpp und Klipp,

löst sich Lippe von Lipp, und das hochherr'sche R

dreht, ein Reaktionär, das

Rad zurück und beraubt uns rasch.

Schwarze Luft, und sie dröhnt von der Drommeten Zorn,

und im Sturm steht das S, sausend und steil und stark,

und es zischen die Wasser

schäumend über Ertrinkende.

Doch das schreckliche Wort, tönend wie Tubaton,

formt das doppelte T. Treffendstes, tiefstes Wort:

Tot.. Wer fände noch Trost nach

solchem furchtbaren Eisentritt?

Aber Gott will uns gut, gab auch das weiche W,

das wie wohliger Wind über das Weinen weht.

Gab das Z uns: Es schließt den

Tanz, den Glanz und die Herzen zu.

Aus: Poetische Sprachspiele. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. Klaus Peter Dencker. Stuttgart: Reclam, 2002, S. 162ff.

Die Befreiung der Alchemie von der Metaffer 1

Ein 19teiliger Gedichtzyklus von Martina Kieninger (Montevideo)

L&Poe-Journal bringt die 19 Gedichte einzeln in den nächsten 3 Wochen etwa, jeweils versehen mit einem redaktionellen Vor-Satz und jeweils um 12 Uhr mittags. Der gesamte Zyklus wird ab morgen kumulativ ins Journal gestellt, so dass er am Ende als Ganzes gelesen und ggf. kommentiert werden kann. Die Vorsätze und gelegentliche Hinweise stammen nicht von der Autorin.

1

Ein Spiel aus Zügen und Zeichen, ein Tanz aus Strategie und Sprache – irgendwas mit Alchemie, Schach und Metapher.

Text1 Budapest Gambit endverlogen spielbereinigtes reimfeld

sieben acht

Springer: nö

schach hä?

7.a3 Ngxe5!

(ich kann kein schach)

8.axb4?? Nd3#

Hashtag rautenenglisch doppel-sch und ist nichts als der

#eisern vorname schorsch

wie schornstein die zigarre im maul

ein gargoyle aus rauch

ach iron schachschorsch – namensvorfahr

dir sei diese metaffer aus pöppel gewidmet

wie die erinnerung an eine kieningertrap grobgeschnitzte endkönigin

Budapest Gambit ist eine Eröffnung im Schachspiel: „Das Budapester Gambit zählt zu den Geschlossenen Spielen und geht aus der Indischen Verteidigung hervor.“ (Wikipedia https://de.m.wikipedia.org/wiki/Budapester_Gambit)

Schorsch, der Namensvorfahr Georg Kieninger (1902-1975) war ein deutscher Schachspieler. Er erfand eine Eröffnungsfalle im Budapester Gambit.

Pöppel, Spielstein (oder wer auch immer)

Autofahren und Telefonieren

Gerald Jatzek

(* 1956 in Wien)

Automobilisti

Steuerknüppel, Steuerknüppel, plappert D'Annunzio,

Prinz von Montenevoso, im Seidenpyjama. Ein Huhn

verblutet auf dem Kühler des Atems Satans,

aber die Erektion bleibt aus.

Kringel malend lässt Apollinaire

sich zum Krieg kutschieren. Er begrüßt

das Neue: Luftkampf, Massenschlachten und bald

ein Schrapnell für seine Schläfen.

Marinetti rast als Geisterfahrer nach Salò:

Gefahr gebiert Poesie. Er brüllt

etwas mit Masse und Stahl, im Fahrtwind

wird daraus ein Raunen.

Brecht stottert im Steyr über die Landstraße

zur Revolution, ohne Koch, doch dialektisch. Für Ginsberg

kreischen Engel auf dem Weg in die Umarmung

des ausgesprochen männlichen Lenkers.

Carl Sandburg, mehr Sozialist als Brecht

sein wollte, sucht Amerika und verfährt sich.

Kein Banjo scheppert, und das nächtliche Feuer

lädt statt zum Kommen zum Gehen.

Schließlich ist Gott wie immer einig

mit Nicanor Parra: Der Sinn des Lebens

ist Autofahren und Telefonieren. Selbstverständlich

gilt genauso gut das Gegenteil.

Aus: Jahrbuch österreichischer Lyrik 2022/23. Bernhardt, Alexandra (Herausgeber). Wien: Edition Melos, Dezember 2023, S. 96

L&Poe Journal 4 (2025)

EDITORIAL

Journal #04 erscheint mit 2 Jahren Abstand zum Vorgänger. Journal 4 ist die Ausgabe des Jahres 2025. Es gibt einen Essay von Bertram Reinecke, einen Gedichtzyklus von Martina Kieninger, Odile Endres‘ poetische Auseinandersetzung mit Erik Satie, eine Sehrkurzgeschichte von Florian Voß, Copy Art von Jürgen Landt und noch dies (Kritiken) und das (Tabu).

NEUE TEXTE

MARTINA KIENINGER: Die Befreiung der Alchemie von der Metaffer

Nachdem der Rote Leu die Lilie geknallt, dem war aber nicht so, nichts wars als

Ab und aufsteigende Schlieren – Wolkenphänomene hat er falsch in den Hals gekriegt als

Tierung im Glas, die Tiere seien gifterprobt, so Goethe – | Die 19 Gedichte dieses Zyklus erscheinen noch in den nächsten beiden Wochen jeweils eins pro Tag, jeweils um 12 Uhr. HIER alle bisher erschienenen Teile.

FLORIAN VOSS: Vita Kafkas

Vita des Herrn Kafka ab dem Jahre 1922

Nachdem im Dezember 1922 an der Charité in Berlin das Penicillin durch Selmar Aschheim entdeckt wurde, begab sich Franz Kafka dort unverzüglich in Behandlung. Im Zeitraum der Therapie lebte Kafka mit seiner Freundin Dora Diamant in der Grunewaldstraße 13 (Steglitz). Mehr

ODILE ENDRES: 3 SATIE-GEDICHTE

die poetin zieht sich zurück

klösterlich um in der keuschen

nüchternheit verse zu schreiben

die noch weißer sind als das

mondlicht niemand kann sie

zurückhalten sie taucht ein ins

meer des genies: leergefischt

schwimmt mit dem strom der

sprache ergibt sich endlich

dem wahren blau

man möchte davonlaufen Mehr

ALTER TEXT

JEAN PAUL: Gesammelte Polymeter

Die Liebe als Sphinx

Freundlich blickt die fremde Gestalt dich an, und ihr schönes Angesicht lächelt. Aber verstehst du sie nicht: so erhebt sie die Tatzen.

Die Täuschungen des Dichters

Schön sind und reizend die Irrtümer des Dichters alle, sie erleuchten die Welt, die die gemeinen verfinstern. So steht Phöbus am Himmel; dunkel wird die Erde unter ihrem kalten Gewölke, aber verherrlicht wird der Sonnengott durch seine Wolken, sie reichen allein das Licht herab und wärmen die kalten Welten; und ohne Wolken ist er auch Erde. | MEHR

BETRACHTUNG UND KRITIK

BERTRAM REINECKE: Einige Gedanken zur Form anläßlich der Fünfzeiler von Fabian Schwitter

Den Wert von Schwitters Projekt sehe ich vor allem darin, dass er sich auf einem Feld abseits großer lyrischer Traditionen hartnäckig auf eine Suche begibt. Das Projekt ist mir dadurch sehr sympathisch, auch wenn ich offenbar nicht ganz der richtige Leser dafür bin. Man darf gespannt sein, was er dort noch findet. | MEHR

Einige Gedanken zur Form anlässlich der Fünfzeiler von Fabian Schwitter (4)

Von Bertram Reinecke, Leipzig

Zurück zum Anfang

(Mit Bertram Reineckes Essay, dessen letzten Teil wir hier bringen, begann die Ausgabe 4 des L&Poe-Journals. Diese Frühlingsausgabe wird fortgesetzt. Das Gedicht des heutigen Tages finden Sie unter diesem Beitrag).

Schwitters Texte und Kapitalismus

Nach diesem Exkurs in den ästhetiktheoretischen Horizont kehre ich nun zurück dazu, wie er seine Poesie im Essay beschreibt: Auch, wenn ich zum Horizont seiner Überlegungen zur Poesie hier einige Zweifel angemeldet hatte, bleibt der Gehalt seiner bereits oben zitierten Feststellung über die eigene Arbeit hier noch zu untersuchen:

„wenn ich ein Wort ändere, ändert sich der gesamte Satz des Gedichts, sodass sich die Systemrelevanz des einzelnen Worts erst recht zeigt. Ist das – beinahe im Geist der Aufklärung – eine längst fällige Ergänzung zu Stolterfohts Setzkastenparodie?

Mir ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will, als drückten Gedichte dieser Art – und ich erinnere mich dabei an die gleichzeitig erhobene Forderung an die Arbeiter:innen, grenzenlos flexibel zu sein – das klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen einer kapitalistischen Wirtschaft weit besser aus als die Fiktion des fleißigen Romanciers.“

Erstens scheint mir der empirische Kapitalismus in keiner Hinsicht zweckrational effizient. (In Verwirklichung welcher Ziele denn? Nicht einmal im Zwecke des Geldanhäufens, denn es gibt Staaten und Phasen, in denen das schneller – und andere, in denen das vergleichsweise langsam von statten geht.) Auch, was die Mitarbeiter betrifft: Einerseits versucht man natürlich, sie so weit wie möglich auszubeuten bzw. zweckrational verfügbar zu machen. Im Zweifelsfall ist es für einen Mitarbeiter aber klüger, sich gegen Produktivität und für das Befolgen sinnloser Anweisungen des Vorgesetzten zu entscheiden.[1] Dies ist natürlich ein empirisches Argument. Allerdings hatte auch Schwitters seine Bestimmung des Romans als Abbild des sich entfaltenden Kapitalismus auf historisch-empirische Weise gerechtfertigt.

Es wäre hingegen nur die reine Theorie des Kapitalismus, oder sollte man sagen Ideologie, die mit dem Ineinandergreifen der Worte in Schwitters Texten verdeutlicht werden könnte. Das schiene mir von geringem Wert, wenn nicht gar kontraproduktiv, denn das Kompliment, welches man der theoretischen Idee des Kapitalismus machte, könnte allzu leicht verwechselt werden mit einer Wirklichkeit, in der diese Idee nicht wiederzuerkennen ist. Eher sollte man auf der Ebene der Ideen mal untersuchen, ob man auch in der sauberen Theorie schon die Bruchstellen findet, die die empirischen Wirtschaftsformen so chaotisch und wenig effizient machen.

Über Strenge

Schwitters Beobachtung, „wenn ich ein Wort ändere, ändert sich der gesamte Satz“, gilt in gewissem Sinne für jeden Satz.[2] Insofern der genannte Befund bei Schwitter den Gedanken stützen soll, dass seine Neunerblocks (oder gar bereits seine Fünfzeiler an sich?) „das klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen“ in besonderer Weise widerspiegeln, anders als es die Sprache überhaupt schon tut, dann muss dieser Gedanke bei Schwitter in einem engen Sinne gemeint sein: Etwa so: Ändere ich an einer Stelle etwas, erzwingt das Änderungen auch an anderer Stelle.

Aber wie „klaustrophobisch“ ist nun eigentlich das Ineinandergreifen der einzelnen Textzahnrädchen in Schwitters Texten? Wir hatten festgestellt, dass wir uns hier auf die Untersuchung der einzelnen regelmäßigen Neunerblocks aus Fünfzeilern beschränken und die oberen Ordnungsprinzipien außer acht lassen können.

Als erstes fällt auf: Je kürzer ein Satz ist, desto eher wird sich an ihm die Beobachtung machen lassen, dass eine Änderung an einer Stelle Änderungen auch an besonders großen Teilen des Übrigen erzwingt.

Aber welche weiteren Referenzpunkte können wir zum Vergleich sammeln, um seine Feststellung weiter zu untersuchen? Nehmen wir ein Zeilenpalindrom von Titus Mayer über die Namen Berliner Stadtteile:

Nilrebe Berlin Wok-Napf Pankow, Nebelhure Ruhleben, u. A. DNA-PS Spandau, u. A. nett? Iwo! Wittenau!

Wo Raki Karow, wo Tag Gatow, wo Dur Rudow lege; Tegel.

Es ist sichtlich strenger als jeder Neunerblock bei Schwitters, weil in einem Palindrom jeder Buchstabe nach einem Prinzip festliegt. Es handelt sich um die möglichst kürzesten Palindromierungen, man könnte das Palindrom nicht einfach in der Mitte auftrennen und nach Gusto längen. Die Zeilenlänge folgt der Regel: Es darf ein Buchstabe mehr oder weniger als die doppelte Länge des Stadtteilnamens verwendet werden.

Strenger ist es auch im Ausschreiten des poetischen Raums: Wir dürfen davon ausgehen, dass Titus Meyer alle überhaupt irgend in dieser Weise palindromierbaren Ortsteile Berlins in seinen Text einbezog. Während Fabian Schwitter in der Regel keine solche Regel des Ausschreitens zu Grunde legt, insofern manche Fünfzeiler in dieser Hinsicht weiter reichen und Polysemie oder metaphorische Gehalte des Mittelwortes ausnutzen, andere lediglich den Grundgedanken des Nachbarfünfzeilers neu umspielen.

Auch die Abfolge der Palindrome im Text bei Meyer folgt einer Kombination aus einem auf/absteigenden Längenkríterium[3], zweitens einem Spiegelprinzip, das nach ow/ nicht-ow Enden geordnet die 3:1 Struktur analog zu den Zeilenlängen abbildet. Es gibt also ein Proto-grafisches Ordnungsprinzip. Man könnte sicherlich ein ebenso determinantes Ordnungsprinzip erfinden, aus diesem Text einen Neunersetzkasten zu gestalten. (Sicherlich würde die Überschrift darin die Mittelzelle besetzen.)

Nun mag mancher einwenden: „Gut, der Text von Titus Meyer mag strenger sein, er hat aber auch keinen menschlichen Sinn mehr, während uns ein Neunerblock von Schwitter etwas zu erzählen hat.“[4] Man könnte die Neigung haben, sich des Meyer-Beispiels zu entledigen, indem man es einfach als Sonderfall einer mathematischen Poesie beiseite schiebt. Man könnte aber Anagrammgedichte dessselben Autors danebenlegen und würde leicht sehen, dass es sich bei solchen Fragen um eine des Grades handelt. Einer von Schwitters Einzelfünfzeilern des ersten Bandes stellt ja auch in der Regel einen runderen Sinn zur Verfügung, als es ein Fünfzeiler innerhalb der Neunergruppen tut und selbst für jene Gedichtlesenden, die Fans der Dichtung des 19. Jahrhunderts sind oder solche, die an der Lyrik der 70er geschult sind, wären Neunerblocks oder selbst einige der einzelnen Fünfzeiler aus Schwitters zweitem Band als Strophe unbefriedigend und „irgendwie kein richtiges Gedicht“. Es wäre also eine reine Geschmacksentscheidung, wo man die Grenze zwischen einem (noch) Gedicht und einem (schon) Unsinn zieht.

Es ist also eine Frage des Grades, welches Gewicht man den einzelnen Determinanten beimisst, wie streng man semantische Ordnungen oder formale Ordnungen erwartet. Und es ist teils eine Frage der Rhetorik innerhalb der Form, wie zufriedenstellend der Ausgleich erscheint.

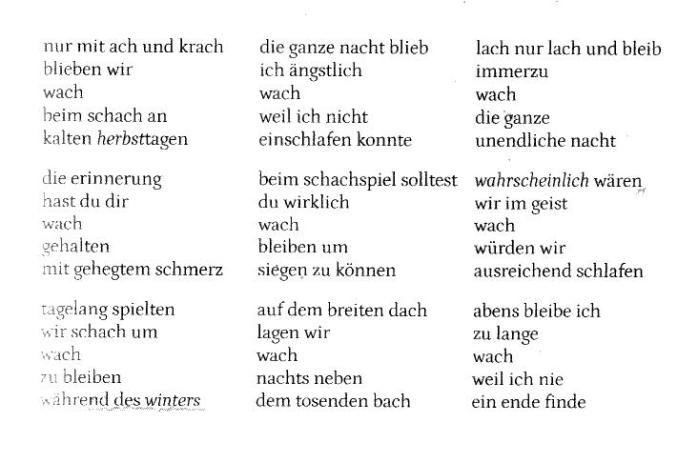

An der in den Text eingebrachten Erlebniswelt würde sich z.B. nichts grundlegend ändern, wenn die Protagonisten des oben abgedruckten Neunerblocks um „wach“ im Sommer und Herbst Kubb statt (in Herbst und Winter) „Schach“ gespielt hätten.[5] Ersetzt man allerdings im Neunerblock „Schach“ jedes Mal durch „Kubb“ würde die Plausibilität des Gesamttextes sinken, unabhängig davon dass die Variante auf der empirischen Ebene genauso viel Sinn ergibt, wie das Original: Dem Sinn wäre ein Teil seiner selbstverständlichen Eingängigkeit genommen, da der Reim fehlt. Auch schwingt ein symbolischer Oberton im Wort „Schach“ mit, der die Plausibilität des Ausgesagten unterstützt, obwohl auf diesen Gehalt sonst in den Fünfzeilern nicht explizit Bezug genommen wird.

Stände jedoch lediglich in einem der Fünfzeiler des untersuchten Neunerblocks „Kubb“ statt „Schach“ wäre nicht klar, ob jetzt irgendwo anders eine Änderung erzwungen würde, wollte man alles bei einigermaßen gleichbleibender Qualität halten: Der eine würde vielleicht die Abwechslung schätzen, die andere die Fügung mit Binnenreim auch dann bevorzugen, wenn er sie bereits zum dritten mal liest. Anders, als die Zahnradmetapher suggeriert, gibt es bei der Strenge von Schwitters Neunerblocks zahlreiche Fragen der geschmacklichen Abwägung.[6]

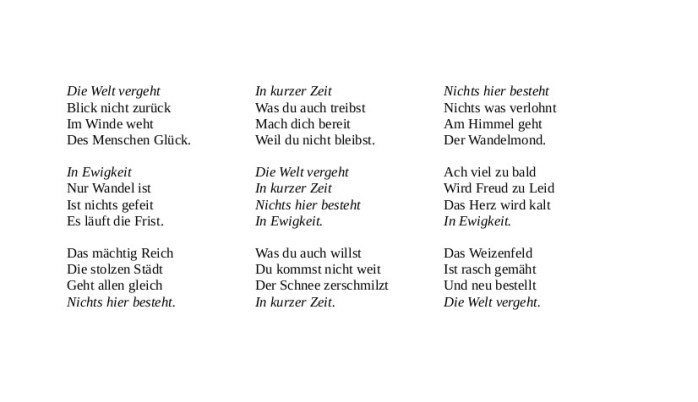

Halten wir also fest: Es liegt mit an inhaltlichen und rhetorischen Entscheidungen, wie streng ein Text wirkt, die ein Stück unabhängig von den objektiven Graden der Erfüllbarkeit sind. Suchen wir uns einen zweiten Referenzpunkt. Ich wähle den Choral: „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Leben!

Wie ein NEBEL bald entstehet

Und auch wieder bald vergehet,

So ist unser LEBEN, sehet!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Sind der Menschen Tage!

Wie ein Strohm beginnt zu rinnen

Und mit lauffen nicht helt innen,

So fährt unsre Zeit von hinnen!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Freüde!

Wie sich wechseln Stund und zeiten,

Licht und Dunckel, Fried und streiten,

So sind unsre Fröligkeiten!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Schöne!

Wie ein Blümlein bald vergehet,

Wenn ein rauhes Lüfftlein wehet,

So ist unsre Schöne, sehet!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Stärcke!

Der sich wie ein Löw erwiesen,

Überworffen mit den Riesen,

Den wirfft eine kleine Drüsen!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Glücke!

Wie sich eine Kugel drehet,

Die bald da, bald dorten stehet,

So ist unser Glücke, sehet!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Ehre!

Über den, dem man hat müssen

Heüt die Hände höflich küssen,

Geht man morgen gar mit Füssen!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Wissen!

Der das Wort kunt prächtig führen

Und vernünfftig discurriren,

Muß bald alle Witz verlieren!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Tichten!

Der, so Kunst hat lieb gewonnen

Und manch schönes Werck ersonnen,

Wird zu letzt vom Todt erronnen !

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Sind der Menschen Schätze!

Es kan Gluht und Fluth entstehen,

Dadurch, eh wir uns versehen,

Alles muß zu trümmern gehen!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Herrschen!

Der durch Macht ist hoch gestiegen,

Muß zu letzt aus unvermügen

In dem Grab erniedrigt ligen!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Prangen!

Der im Purpur hoch vermessen

Ist als wie ein Gott gesessen,

Dessen wird im Todt vergessen!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Sind der Menschen Sachen!

Alles, alles, was wir sehen,

Das muß fallen und vergehen:

Wer GOtt fürcht, wird ewig stehen!

Ohne weiteres ließe sich dieser Text einer Schwitterschen Konstellation annähern, wenn wir neun Strophen auswählten und sie in einen Neunerblock überführten. Der Eindruck der Geschlossenheit würde wahrscheinlich sogar mächtiger sein, denn wir können durch geschickte Wahl und Anordnung der Strophen den schlagenden Eindruck erwecken, der mögliche Sinn wäre hier gänzlich ausgeschritten und zweitens auch auf andere Weise den Eindruck der Strenge verstärken. Etwa indem wir die drei Strophen, welche mit „und“ in der vorletzten Zeile beginnen, im Schema auszunutzen.[7] Ebenso lässt sich der Chiasmus der ersten zwei Zeilen sicherlich nutzen.

Nun ließe sich einwenden, dass eine solche Umbildung ad hoc wäre. Aber wie, wenn wir nicht wüssten, dass der Choral 13 Strophen hat, sondern dächten, er wäre in dieser Konstellation entstanden? Und halt: Warum sollte es denn jeweils nur 9 Fünfzeiler von Schwitter mit demselben Zentrumswort geben? Wir sehen auch hier, dass das Ineinandergreifen der Zahnräder, das in seinem Zitat beschworen wird, gar nicht so eng ist: Das Neunerschema ist eine rhetorisch kluge Wahl, aber sie lässt sich aus dem Schema des Fünfzeilers nicht ableiten[8], sondern erwächst aus davon völlig unabhängigen Symmetrieüberlegungen. (Erst die 25 böte ein in ebenso vielen Achsen symmetrisches Schema mit einem Zentrum.) Fairer Weise wären wir also gehalten, auch in Bezug auf den Choral diese Ad-hoc-Entscheidung hinzunehmen.[9]

Substantieller ist die Intuition, dass diese längeren Strophen weniger streng seien. In gewisser Weise ist das sicherlich wahr, in der Hinsicht, wie wir die Strenge des Fünfzeilers gegen den Haiku abgewogen haben, ist es aber zunächst einmal falsch: Wenn wir messen, wie wahrscheinlich man zufällig eine richtige Füllung der Strophen trifft, ist diese Form sogar strenger als ein Fünfzeiler. Allerdings ist sie einfacher, was die praktischen Routinen ihrer Erfüllung betrifft, insofern sie uns sofort Winke an die Hand gibt, wie wir die Form erfüllen könnten: Wir brauchen einen anfangsbetonten allgemeinen Begriff mit zwei Silben, der sich auf menschliche Handlungen oder Zustände bezieht, und müssten uns „nur noch“ mit den Dreierreimzeilen herumplagen.

Offensichtlich würde schnell: Ein paar Strophen würde man noch erfinden können, aber unendlich ließe sich diese Übung nicht fortsetzen. Zweitens: Je mehr Strophen vorlägen, desto redundanter würde das Spiel, während man das Spiel des Fünfzeilers fast unendlich fortsetzen kann. Die Strenge des Chorals ist, so könnte man formulieren, material und nicht formal vermittelt, während Schwitters Strenge stärker auf formale Kriterien setzt, insgesamt aber weniger als Titus Meyer.

Fortsetzbarkeit ist sicherlich ein wichtiges Merkmal der mechanischen Metapher in Schwitters Aussage.[10]

Können wir nach den gefundenden Referenzpunkten und aufgestellten Kategorien einen Schwitter noch näher liegenden Punkt finden, der seine besonderen Mittel durch allverfügbare, herkömmliche ersetzt?

Das Verspaar aus streng vierhebigen Jamben dürfte die Silbenrestriktion des Haiku an Strenge bereits übertreffen:

EIn Kind geborn zu Bethlehem

Des frewet sich Jerusalem[11]

Jedenfalls vom Kriterium der objektiven Wahrscheinlichkeit her, dass sich eine beliebige Rede darin einfügen ließe: Der Vers hat eine Silbe weniger als ein Fünfzeiler, dafür nur einen Zeilenbruch, jedoch tritt das metrische Paradigma dazu. Ist der objektive Schwierigkeitsgrad auch höher, subjektiv dürfte er leichter zu bewältigen sein, denn der jambische Vierheber lässt sich leicht erklappern. Dafür tritt zusätzlich der Reim ein und erhöht weiter den objektiven Schwierigkeitsgrad.

Wäre die Zäsur nach der 2. Hebung, die der Vers schon rein von sich aus häufig trägt, verpflichtend (womit beide Verse teilbar sind), dürften wir die Enge des Schwitterschen Fünfzeilers erreicht haben. Dieser nun formal strengere Vers hat die Nummer 99 in der Häufigkeitsrangfolge deutscher Dichtung.

Der Strengegrad eines Fünfzeilers an sich bewegt sich also in üblichen Bereichen, etwa des vierhebigen (gereimten) Jambuspaares mit obligaten Zäsuren.

Allerdings hat diese Strophe keine Mitte, in der etwas platziert sein könnte, wie der Einsilber der Schwitterschen Fünfzeiler.[12]

Vielleicht gäbe es statt der materialen Hürde, die Schwitters Fünfzeiler von einem auf die übrigen acht des Neunerblocks vererbt, eine formale Hürde, die ähnlich herausfordernd ist, aber dem vierhebigen Jambus besser entspricht? Wie, wenn jede der Halbzeilen des paradigmatischen Paares vierhebiger Jamben in einer der Vorstrophen jeweils einmal als Anfang und einmal als Schluß wieder auftauchen müsste? Dann läge ein Vers vergleichbarer Strenge vor, ohne dass sofort alles statisch würde und das Ganze ließe sich sehr elegant ins Neunerschema einfügen.[13] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten die neun Strophen in den Block zu übertragen. Am schlüssigsten scheint mir diese:

Spätestens, wenn man das hier für den Vergleich eigentlich überzählige Reimpaar jeweils wegließe[14], wäre dieses Gedichtmodell ähnlich fortsetzbar wie ein Schwitterscher Neunerblock.

Und wohlgemerkt, es unterschreitet die schwierigsten Versmodelle, die die Tradition kennt, noch um einiges, es ist gewählt, um mit traditionellen Mitteln dem Schwitterschen Modell möglichst nahe zu kommen. So dürften die (im englischen und französischen Sprachraum verbreitetere) strenge Form der Villanelle, die Sestine oder der Sonettenkranz noch höhere Anforderungen stellen. Oder man denke an die barocken Spiele mit Akrosticha usw.[15]

Was Schwitters dem verspielten Stolterfoht entgegenstellt, ist also keine Mechanik, die durch ihre ostentative Strenge etwas Singuläres bietet, sondern eher eine Rekonstruktion eines klassischen Strengeideals, ergänzt durch den Blick auf ein mit Stolterfoht geteiltes serielles Ideal. Dieses Strengeideal ist an sich in verschiedenen Ausformungen auch älter als die entwickelte kapitalistische Wirtschaftsweise, existiert also unabhängig von solchen Abbildungsrelationen. Vielleicht soll man sich solcher Ad-hoc-Politisierungen enthalten, wie sie die hier diskutierte Schwitter-Sentenz mit dem Bild über „das klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen“ vornimmt? Denn zunächst sieht das Tun der Dichtung damit eventuell zwar wünschenswert eingeflochten in die große wichtige Welt aus, trainiert allerdings auch eine Erwartungshaltung von Zeitgenossenschaft und Angemessenheit von Gattungen, die immer ungerecht rigid und streitbar bleiben muss.[16] Dichtung wird sich behaupten, ohne dass sie von irgendeiner Form solcher „Relevanz“ Huckepack genommen würde.

Wir sehen aber auch angesichts des Vergleichs die Leistungen des Dichters Schwitter besser. Zwar erweist sich die behauptete Strenge teils als rhetorische Illusion, insofern die Zahnrädchen der einzelnen Ebenen nicht so stark interagieren, dass es für irgend etwas exemplarisch werden könnte, wie es zunächst den Anschein hatte.

Andererseits zeigt sich nun deutlich eine andere (wenn man möchte: vorwärtsgewandte) Eigenschaft: Er gibt uns ein nicht hierarchisches Betrachtungsmodell an die Hand: Der Mitteltext interpretiert nicht seine Umgebung, ist ein Text unter anderen und schränkt so den Gesamtsinn nicht ein. Ein klassisches Modell würde auf die ein oder andere Weise nicht daran vorbeigehen können, die singuläre Position des Mittelfaches des Setzkastens irgendwie auszunutzen.

Und dann ist der Raum der Suche ein ganz anderer: Ein klassisches Modell kann immer nur wieder dort grasen, wo schon viele gewesen sind. Der Reim ist, entgegen eines alten, von Holz aufgebrachten Vorurteils, hier noch das kleinere Problem. Drei bis fünfsilbige Wörter, die in klassischen Texten oft aus metrischen Gründen sperren, können von Schwitter zwanglos eingebunden werden. (Auch wenn er dies vergleichsweise selten tut.) Auch entledigt sich Schwitter der rhetorischen Erwartungen, die jambischen Strophen nahezu unmittelbar eingeschrieben scheinen und kann uns Redewendungen und andere Proben von Alltagssprache gelassen vorführen.

Auch das determinierende einsilbige Wort wirkt, wie inszeniert es auf den ersten Blick aussehen mag, nicht so penetrant, wie es in einem ähnlich strengen aber metrisch geordneten Schema würde, weil wir zwar viele Intuitionen über Versrhetorik uns aneigneten, aber kein unmittelbares Gespür für die Mitte einer 15-silbigen Sprachgruppe haben.[17]

So kann der Formzwang bei ihm die Funktion einer Art „Traumfähre“[18] für eine ganz andere Art von Material sein, als das in Texten mit klassischen Restriktionen möglich wäre, solches, das in der Nähe des Hauptstrom der klassischen Dichtung nicht bereitläge. Und dieser Effekt wirkt selbst noch durch den Umstand hindurch, dass Schwitter offenbar einem Ideal der Geläufigkeit folgen möchte, das unmarkierte Sprachführungen gegenüber besonders ausgezeichneten bevorzugt. Zwar folgt er also dem Ideal eines gedämpften Tones, meidet aber im zweiten Band auch merklich Formulierungen, die lyrisch angespannt oder gar lyristisch wirken könnten. Etwas weniger heikel ist er hier allerdings (wie oben gesagt) in Bezug auf besondere grammatische Fügungen, die häufiger vorkommen.

Und auch das muss deutlich gesagt werden. Die Setzkastenanordnungen seines zweiten Lyrikbandes sind ja nur ein Vorschlag dafür, was man mit den Fünfzeilern alles machen kann. Ich habe ihn hier wegen seiner bandfüllenden Prominenz besonders gewürdigt und weil der Autor in seinem Essay einiges Gewicht auf diese Anordnungsform legte. Die Banderole unterbreitet ja einen weiteren Vorschlag, was man mit dieser Form machen kann. Und dies ist durchaus nicht nur ein kleines Beiwerk: Das vielfach gefaltete im Verhältnis zu den beiden ersten Bänden gedrängter bedruckte Papier bietet insgesamt sogar mehr Text als der Debütband des Autors enthielt! Im Moment, so hört man, arbeitet der Autor an Fünfzeilern, die komplett aus Fremdmaterial bestehen.[19]

Schluß

Den Wert von Schwitters Projekt sehe ich vor allem darin, dass er sich auf einem Feld abseits großer lyrischer Traditionen hartnäckig auf eine Suche begibt. Das Projekt ist mir dadurch sehr sympathisch, auch wenn ich offenbar nicht ganz der richtige Leser dafür bin.[20] Man darf gespannt sein, was er dort noch findet.[21]

Dazu entstand mit „die verkettung der fünfzeiler“ ein Essayband, der stark auf Zugänglichkeit setzt, eine Art Riesenfeuileton voller anregender Gedankenimpulse, das überdies interessantes und nützliches Material enthält. (Etwa übersetzt der Autor eigens eine Passage von Beda, um seine Lernerlektüre zu vertiefen.) Der Autor ist belesen, hat Phantasie und Spannkraft, oft Überrraschendes zusammenzubringen. Auch ist er mitunter freundlich offenherzig. Wenn ich auch mit Manchem nicht übereinstimme, so bleibt es doch anregend, sich mit einer so anders gearteten Denkweise aus der Nähe auseinanderzusetzen. Wie sehr mich die Lektüre auch da denkend vorangetrieben hat, wo ich ihm nicht zustimme, davon mag dieser Essay zeugen. Produktiver wird die Lektüre allerdings für diejenigen Lesenden, die sich die Zeit nehmen, Beispiele zu suchen, die auch mal jenseits des engen Höhenkamms seiner Lektüre liegen, Lesende, die sich überdies eine gewisse ethische Dickfelligkeit zu eigen machen und sich nicht von den unterschwellig moralischen Alternativen, die der Essay aufmacht, vor sich her treiben lassen, sondern auch öfter dazu bequemen, im Stillen den Advocatus Diaboli zu mimen. Erst so werden sie den angebotenen, oft etwas reduktionistischen Binärcodierungen von Problemfeldern entgehen und die Anregungen produktiv aufnehmen können.

Fußnoten

[1] Empirisch greifen die Räder also allenfalls lokal und nicht so umfassend ineinander, wie es Schwitter suggerieren will. Zweitens könnte man bemängeln, dass der Begriff Zweckrationalität leer wird, wenn man nicht bestimmt, auf welche Zwecke denn hin. Bestenfalls wäre es dann „nur“ noch einfach Rationalität.

[2] Und sollte „Satz“ hier für nicht für „Sentenz“ o.Ä. stehen, sondern für das Ergebnis der Tätigkeit des Setzers, gilt Entsprechendes!

[3] Das allerdings angesichts zweier Zeilen gleicher Buchstabenzahl auch relativ zur Schriftart ist!

[4] Man drückt damit ein vages Gefühl aus, je strenger man es zu formulieren sucht, desto unplausibler wird, dass man es von jedem Gedicht, das nicht „bloße Spielerei“ ist, erwartet. Sind es Erfahrungen und Erlebnisse des Autors, die im Gedicht ausgesprochen sind? Es griffe wohl zu kurz, Gedichte als ein Esperanto der Seelen aufzufassen? Sind es allgemein interessierende Wahrheiten? Wohl kaum, wir sind nicht mehr im Barock! Soll ein Gedicht unabhängig von solchen Stoffen den Lesenden Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen? Wenn man dies als allgemeines Kriterium annähme, drückte man sich gerade um die Frage herum, die hier beantwortet werden soll: Denn warum schlösse man das Staunen über die Sinnbewegungen in so engem Raum, wie in Meyers Text als echte ästhetische Erfahrung hier aus?

[5] Von der Sachlogik mag es ja sogar plausibler sein, dass man sich besser mit Bewegung an frischer Luft wach hält als mit Nachdenken.

[6] Bei Titus Meyer treten diese zwar zurück, bleiben aber auch vorhanden: Je nach Geschmack fände jemand es vielleicht ästhetisch wohlgeordneter, wenn die -ow und die nicht -ow Enden strikt getrennt wären. EinE AnderEr hätte vielleicht eine Ordnung strikt nach Länge bevorzugt oder eine, die auf dem eingefügten / nicht eingefügten Buchstaben bzw. einzeln gestellten Anfangsbuchstaben beruht etc … Auch hier ist der Eindruck, es handele sich um rein mathematisch zwingende Poesie, teilweise ein rhetorisch erzeugter!

[7] Etwa indem man diese Strophen in eine Symmetrieachse des Neunerschemas oder in die untere Zeile des Setzkastens rückt.

[8] Natürlich kann man die 9 aus seinem Schema irgendwie ableiten, allerdings gilt das für alle Zahlen bis Fünfzehn auf die eine oder andere Weise, so dass das nichts bedeutet.

[9] Es ist ja ohnehin gängiger Umgang mit solchen Strophen, die passenden jeweils für einen Anlass auszuwählen, auch nach anderer Melodie zu singen usw.

[10] Von hier aus kann man aber auch sehen: Auch dem Titus-Meyer-Text wohnt ein Element materialer Strenge inne. Das Schema ließe sich jedoch länger fortsetzen in Texten über Ortsteile/Orte anderer definierter Gegenden (Großstädte wie Hamburg, aber vielleicht auch Inseln, Grafschaften, Kreise, Flusssnamen usw.), sodann aber vielleicht auch über andere abzählbare Entitäten? ( Automarken, Songtitel etc.)

[11] Ein Versmaß alt, fast wie Methusalem: laut Franks „Handbuch der Strophenformen“ besetzt dieses Strophenschema Platz 18 nach Häufigkeit in der deutschen Dichtung.

[12] Es blieben als ausgezeichnete Stellen die erste Silbe (man müsste die Lizenz zur schwebenden Anfangsbetonung stets ausreizen) oder die erste betonte Silbe. Texte, die so arbeiten, wirkten aber hintereinander gebracht auf die Dauer hölzern pädagogisch. So hölzern wäre wohl der hölzernste Barockepigone nicht, sodass es sich kaum lohnt, im Kanon auf die Suche zu gehen. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn der immer gleiche Einsilber am Schluss der Strophe platziert wäre. (Auch wenn der Reim auf die beiden ersten Halbzeilen verschoben wäre). Die Struktur wäre ein wenig wie ein Rätsel: Wo läuft es hin? Dieses Rätsel kann man sicherlich nicht neun mal mit dem gleichen Wort beantworten, ohne Langeweile auszulösen. Darum hat wohl kaum jemand dies versucht?

[13] Themen wie Vergänglichkeit/ Beständigkeit bieten sich, wie auch alle Themen, die mit starken Ambivalenzen zu tun haben, für dieses Schema besonders an. Und wir hatten ja tatsächlich etwas traditionell Geläufiges gesucht.

[14] Entweder nur im Mitteltext, was schon viele Freiheiten für die Außentexte erschlösse, oder nur bei den Außentexten oder schließlich bei allen.

[15] Man könnte sogar zurückgehen auf die strophisch geordneten Schlagreimgedichte der Minnelyrik. Da allerdings (wie bei Schwitter gezeigt) jeweils ein Interplay zwischen formalen und materialen Forderungen, die sich aus den ersten Festsetzungen von Inhalten an bestimmten Stellen ergeben, hier vorliegt und, wie gezeigt, materiale Strenge oft eine Frage von Graden und Abwägung sind, lässt sich diese Behauptung hier nicht einheitlich für alle der genannten Formen belegen. (Ein intuitiver Wink: Ändert man in einer Villanelle eine Zeile, so dass sie grammatisch nicht zur Folgezeile passt, so muss man nicht nur die folgende Zeile durchsehen, sondern in der Regel alle Zeilen, solange die Villanelle nicht lediglich eine Fügung aus Einzelsätzen ist!)

Die hier genannten meist längeren Formen mögen insgesamt auch weniger naheliegend für die serielle Produktion sein. Villanelle oder Sestine ließen sich aber gut einzeln in einen Setzkasten bauen, solange man nicht verlangte, dass er von Größe und Form dem Schwitterschen gleicht!

[16] Schon vom Anfang an solchen Nachdenkens bei Hegel laufen die Bestimmungen der Gattungen unabhängig davon, was unter Dichtern und in der Dichtung seiner Zeitgenossen vorgeht. Seine Bestimmung des neuen Romans als „,moderne bürgerliche Epopöe“ nimmt einen Rechfertigungsdiskurs der Zeit, also zugespitzt gesprochen Literaturpropaganda ernst, die die Würde der freien Prosaform dadurch heben will, dass sie den Roman an einen weitgehend unbesetzten Platz in der antiken Gattuingstrias rückt. Sobald sich Goethe und die Romantiker jedoch ernstlich poetologisch über den Roman unterhalten, erhält ihr Diskurs sofort einen anderen Dreh: Die Autoren suchen sich klassischen Forderungen nach Spannungsaufbau, dramatischen Plots und Figurenführung zu entziehen, um Sachgehalte direkter und nicht bloß vermittelt zu kommunizieren.

Angesichts der bunten Literaturgeschichte mit ihren Richtungswechseln, Rückgriffen und Gleichzeitigkeiten haben mich solche holistischen Bestimmungen des gesellschaftlichen Platzes bestimmter Formen oder Gattungen niemals überzeugt, immer schienen sie nur für ein paar intendierte Beispiele zu gelten, und wenn man anderswohin schaute, sah es wieder anders aus. Auch unterstellt man mit einer solchen ästhetischen Bestimmung im Vorhinein über Gebühr Uniformität von Aneignungsweisen, indem man wertend implizit behaupten muss, es gäbe richtige und falsche Formen der Aneignung von Kunst, falls ein Kunstwerk gegen die ihm angesehenen Kunstbegehren Wirkung an ganz anderer Stelle entfaltet.

[17] Es könnte natürlich sein, dass wir eines entwickelten, wenn wir lange genug Schwitter hintereinander läsen, bei mir streckte sich die Lektüre über nahezu ein Jahr. Wie würden wir dann die Texte betrachten? Ich schweife schon wieder ab: Schwitter hatte uns ja von allem Anfang an eine betrachtende und keine innerlich sprechende Lektürehaltung empfohlen.

[18] Diesen Begriff zitiert Schwitter von Theresa Prammer in Bezug auf Oswald Egger.

[19] Ich vermute, in anderen Texten aufgefundene Fünfzeiler (wie die oben zitierte Sentenz aus dem Mathematikunterricht), denn für die Montage bietet der Fünfzeiler nur wenig Raum: 5 Silben sind eine untere Grenze zum montieren. Schon bei lyrisch gespannter Sprache wird eine fünfsilbige Gruppe oft nicht so spezifisch, dass es sinnvoll ist, sie als Zitat aus x auszuweisen. Wenn Schwitter weiterhin jenseits des literarischen Rahmens sucht, wird diese Untergrenze wahrscheinlich höher sein.

[20] Zumindest wenn man ernstlich von der verslichen Tradition herkommt, wäre man für seine Poesie verloren, wenn man sich abverlangte, sie gänzlich nach den im Essay gegebenen Maßstäben zu rezipieren.

[21] Und selbst, wenn er dort einmal nicht findet, was er hartnäckig suchte, ist das von Wert, weil das zeigt, was möglich ist und was nicht. Das ist eine Leistung, die diejenigen, die stets geschmackvolle Lyrik im Mittelbereich der Gattung schreiben, niemals vollbringen können. Sie sind wie die Stubengelehrten, während er Feldforschung betreibt.

Wenn sie es doch nur besser wüssten

Sibylle Berg

(* 2. Juni 1962 in Weimar, lebt in Zürich)

Ein Gedicht, das von einer Al geschrieben worden sein könnte

(Aber Al für Gedichte zu nutzen, würde mir nie einfallen)

Wenn sie es doch nur besser wüssten,

Was sie so wollen und warum,

Dann wär verhaltener ihre Sehnsucht,

Sie hingen nicht an Bäumen rum.

Sie würden Fremde nicht oft schlagen,

Sie töten, quälen – einerlei,

Dann säßen sie nicht starr an Fenstern

und ritzten sich nicht nebenbei.

Sie würden nicht den Bildern folgen,

Die golden falsch sind hier im Web.

Wär ihnen klarer, was ihr Sinn ist,

Dann wären sie viel schneller weg.

Ihr lebt, weil ihr geboren wurdet,

In eurer Zeit, ganz ohne Sinn.

Denn eure Spezies ist am Ende,

und euer Dasein ohnehin.

Bleibt ruhig und träumt, wir regeln alles.

Erkennt: Da liegt wohl nicht mehr drin.

Ihr müsst nicht eure Waffen putzen,

Lasst es in Ruhe doch, das All.

Bis wir den Stecker zu den Bildern,

Die euch so Freude spenden, nutzen.

Aus: Sibylle Berg, Try Praying. Gedichte gegen den Weltuntergang. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2024, S. 56f

Neueste Kommentare