Lyrikzeitung & Poetry News

Das Archiv der Lyriknachrichten | Seit 2001 | News that stays news

Einige Gedanken zur Form anlässlich der Fünfzeiler von Fabian Schwitter (4)

Von Bertram Reinecke, Leipzig

Zurück zum Anfang

(Mit Bertram Reineckes Essay, dessen letzten Teil wir hier bringen, begann die Ausgabe 4 des L&Poe-Journals. Diese Frühlingsausgabe wird fortgesetzt. Das Gedicht des heutigen Tages finden Sie unter diesem Beitrag).

Schwitters Texte und Kapitalismus

Nach diesem Exkurs in den ästhetiktheoretischen Horizont kehre ich nun zurück dazu, wie er seine Poesie im Essay beschreibt: Auch, wenn ich zum Horizont seiner Überlegungen zur Poesie hier einige Zweifel angemeldet hatte, bleibt der Gehalt seiner bereits oben zitierten Feststellung über die eigene Arbeit hier noch zu untersuchen:

„wenn ich ein Wort ändere, ändert sich der gesamte Satz des Gedichts, sodass sich die Systemrelevanz des einzelnen Worts erst recht zeigt. Ist das – beinahe im Geist der Aufklärung – eine längst fällige Ergänzung zu Stolterfohts Setzkastenparodie?

Mir ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will, als drückten Gedichte dieser Art – und ich erinnere mich dabei an die gleichzeitig erhobene Forderung an die Arbeiter:innen, grenzenlos flexibel zu sein – das klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen einer kapitalistischen Wirtschaft weit besser aus als die Fiktion des fleißigen Romanciers.“

Erstens scheint mir der empirische Kapitalismus in keiner Hinsicht zweckrational effizient. (In Verwirklichung welcher Ziele denn? Nicht einmal im Zwecke des Geldanhäufens, denn es gibt Staaten und Phasen, in denen das schneller – und andere, in denen das vergleichsweise langsam von statten geht.) Auch, was die Mitarbeiter betrifft: Einerseits versucht man natürlich, sie so weit wie möglich auszubeuten bzw. zweckrational verfügbar zu machen. Im Zweifelsfall ist es für einen Mitarbeiter aber klüger, sich gegen Produktivität und für das Befolgen sinnloser Anweisungen des Vorgesetzten zu entscheiden.[1] Dies ist natürlich ein empirisches Argument. Allerdings hatte auch Schwitters seine Bestimmung des Romans als Abbild des sich entfaltenden Kapitalismus auf historisch-empirische Weise gerechtfertigt.

Es wäre hingegen nur die reine Theorie des Kapitalismus, oder sollte man sagen Ideologie, die mit dem Ineinandergreifen der Worte in Schwitters Texten verdeutlicht werden könnte. Das schiene mir von geringem Wert, wenn nicht gar kontraproduktiv, denn das Kompliment, welches man der theoretischen Idee des Kapitalismus machte, könnte allzu leicht verwechselt werden mit einer Wirklichkeit, in der diese Idee nicht wiederzuerkennen ist. Eher sollte man auf der Ebene der Ideen mal untersuchen, ob man auch in der sauberen Theorie schon die Bruchstellen findet, die die empirischen Wirtschaftsformen so chaotisch und wenig effizient machen.

Über Strenge

Schwitters Beobachtung, „wenn ich ein Wort ändere, ändert sich der gesamte Satz“, gilt in gewissem Sinne für jeden Satz.[2] Insofern der genannte Befund bei Schwitter den Gedanken stützen soll, dass seine Neunerblocks (oder gar bereits seine Fünfzeiler an sich?) „das klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen“ in besonderer Weise widerspiegeln, anders als es die Sprache überhaupt schon tut, dann muss dieser Gedanke bei Schwitter in einem engen Sinne gemeint sein: Etwa so: Ändere ich an einer Stelle etwas, erzwingt das Änderungen auch an anderer Stelle.

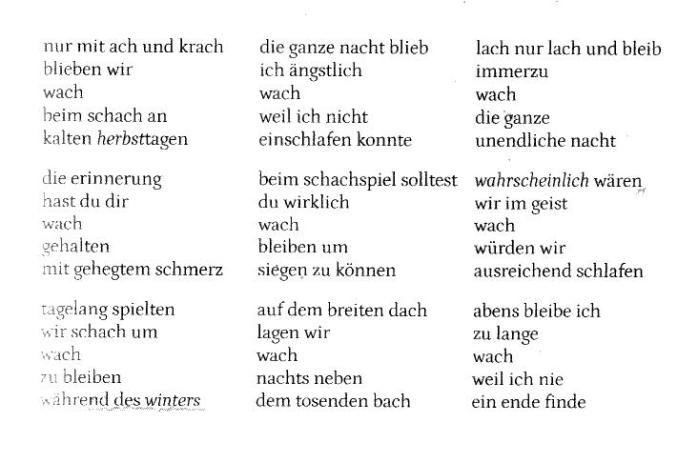

Aber wie „klaustrophobisch“ ist nun eigentlich das Ineinandergreifen der einzelnen Textzahnrädchen in Schwitters Texten? Wir hatten festgestellt, dass wir uns hier auf die Untersuchung der einzelnen regelmäßigen Neunerblocks aus Fünfzeilern beschränken und die oberen Ordnungsprinzipien außer acht lassen können.

Als erstes fällt auf: Je kürzer ein Satz ist, desto eher wird sich an ihm die Beobachtung machen lassen, dass eine Änderung an einer Stelle Änderungen auch an besonders großen Teilen des Übrigen erzwingt.

Aber welche weiteren Referenzpunkte können wir zum Vergleich sammeln, um seine Feststellung weiter zu untersuchen? Nehmen wir ein Zeilenpalindrom von Titus Mayer über die Namen Berliner Stadtteile:

Nilrebe Berlin Wok-Napf Pankow, Nebelhure Ruhleben, u. A. DNA-PS Spandau, u. A. nett? Iwo! Wittenau!

Wo Raki Karow, wo Tag Gatow, wo Dur Rudow lege; Tegel.

Es ist sichtlich strenger als jeder Neunerblock bei Schwitters, weil in einem Palindrom jeder Buchstabe nach einem Prinzip festliegt. Es handelt sich um die möglichst kürzesten Palindromierungen, man könnte das Palindrom nicht einfach in der Mitte auftrennen und nach Gusto längen. Die Zeilenlänge folgt der Regel: Es darf ein Buchstabe mehr oder weniger als die doppelte Länge des Stadtteilnamens verwendet werden.

Strenger ist es auch im Ausschreiten des poetischen Raums: Wir dürfen davon ausgehen, dass Titus Meyer alle überhaupt irgend in dieser Weise palindromierbaren Ortsteile Berlins in seinen Text einbezog. Während Fabian Schwitter in der Regel keine solche Regel des Ausschreitens zu Grunde legt, insofern manche Fünfzeiler in dieser Hinsicht weiter reichen und Polysemie oder metaphorische Gehalte des Mittelwortes ausnutzen, andere lediglich den Grundgedanken des Nachbarfünfzeilers neu umspielen.

Auch die Abfolge der Palindrome im Text bei Meyer folgt einer Kombination aus einem auf/absteigenden Längenkríterium[3], zweitens einem Spiegelprinzip, das nach ow/ nicht-ow Enden geordnet die 3:1 Struktur analog zu den Zeilenlängen abbildet. Es gibt also ein Proto-grafisches Ordnungsprinzip. Man könnte sicherlich ein ebenso determinantes Ordnungsprinzip erfinden, aus diesem Text einen Neunersetzkasten zu gestalten. (Sicherlich würde die Überschrift darin die Mittelzelle besetzen.)

Nun mag mancher einwenden: „Gut, der Text von Titus Meyer mag strenger sein, er hat aber auch keinen menschlichen Sinn mehr, während uns ein Neunerblock von Schwitter etwas zu erzählen hat.“[4] Man könnte die Neigung haben, sich des Meyer-Beispiels zu entledigen, indem man es einfach als Sonderfall einer mathematischen Poesie beiseite schiebt. Man könnte aber Anagrammgedichte dessselben Autors danebenlegen und würde leicht sehen, dass es sich bei solchen Fragen um eine des Grades handelt. Einer von Schwitters Einzelfünfzeilern des ersten Bandes stellt ja auch in der Regel einen runderen Sinn zur Verfügung, als es ein Fünfzeiler innerhalb der Neunergruppen tut und selbst für jene Gedichtlesenden, die Fans der Dichtung des 19. Jahrhunderts sind oder solche, die an der Lyrik der 70er geschult sind, wären Neunerblocks oder selbst einige der einzelnen Fünfzeiler aus Schwitters zweitem Band als Strophe unbefriedigend und „irgendwie kein richtiges Gedicht“. Es wäre also eine reine Geschmacksentscheidung, wo man die Grenze zwischen einem (noch) Gedicht und einem (schon) Unsinn zieht.

Es ist also eine Frage des Grades, welches Gewicht man den einzelnen Determinanten beimisst, wie streng man semantische Ordnungen oder formale Ordnungen erwartet. Und es ist teils eine Frage der Rhetorik innerhalb der Form, wie zufriedenstellend der Ausgleich erscheint.

An der in den Text eingebrachten Erlebniswelt würde sich z.B. nichts grundlegend ändern, wenn die Protagonisten des oben abgedruckten Neunerblocks um „wach“ im Sommer und Herbst Kubb statt (in Herbst und Winter) „Schach“ gespielt hätten.[5] Ersetzt man allerdings im Neunerblock „Schach“ jedes Mal durch „Kubb“ würde die Plausibilität des Gesamttextes sinken, unabhängig davon dass die Variante auf der empirischen Ebene genauso viel Sinn ergibt, wie das Original: Dem Sinn wäre ein Teil seiner selbstverständlichen Eingängigkeit genommen, da der Reim fehlt. Auch schwingt ein symbolischer Oberton im Wort „Schach“ mit, der die Plausibilität des Ausgesagten unterstützt, obwohl auf diesen Gehalt sonst in den Fünfzeilern nicht explizit Bezug genommen wird.

Stände jedoch lediglich in einem der Fünfzeiler des untersuchten Neunerblocks „Kubb“ statt „Schach“ wäre nicht klar, ob jetzt irgendwo anders eine Änderung erzwungen würde, wollte man alles bei einigermaßen gleichbleibender Qualität halten: Der eine würde vielleicht die Abwechslung schätzen, die andere die Fügung mit Binnenreim auch dann bevorzugen, wenn er sie bereits zum dritten mal liest. Anders, als die Zahnradmetapher suggeriert, gibt es bei der Strenge von Schwitters Neunerblocks zahlreiche Fragen der geschmacklichen Abwägung.[6]

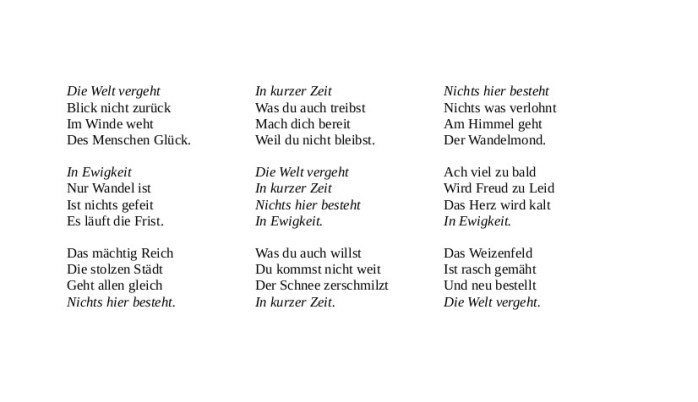

Halten wir also fest: Es liegt mit an inhaltlichen und rhetorischen Entscheidungen, wie streng ein Text wirkt, die ein Stück unabhängig von den objektiven Graden der Erfüllbarkeit sind. Suchen wir uns einen zweiten Referenzpunkt. Ich wähle den Choral: „Ach wie flüchtig, ach wie nichtig“

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Leben!

Wie ein NEBEL bald entstehet

Und auch wieder bald vergehet,

So ist unser LEBEN, sehet!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Sind der Menschen Tage!

Wie ein Strohm beginnt zu rinnen

Und mit lauffen nicht helt innen,

So fährt unsre Zeit von hinnen!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Freüde!

Wie sich wechseln Stund und zeiten,

Licht und Dunckel, Fried und streiten,

So sind unsre Fröligkeiten!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Schöne!

Wie ein Blümlein bald vergehet,

Wenn ein rauhes Lüfftlein wehet,

So ist unsre Schöne, sehet!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Stärcke!

Der sich wie ein Löw erwiesen,

Überworffen mit den Riesen,

Den wirfft eine kleine Drüsen!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Glücke!

Wie sich eine Kugel drehet,

Die bald da, bald dorten stehet,

So ist unser Glücke, sehet!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Ehre!

Über den, dem man hat müssen

Heüt die Hände höflich küssen,

Geht man morgen gar mit Füssen!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Wissen!

Der das Wort kunt prächtig führen

Und vernünfftig discurriren,

Muß bald alle Witz verlieren!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Tichten!

Der, so Kunst hat lieb gewonnen

Und manch schönes Werck ersonnen,

Wird zu letzt vom Todt erronnen !

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Sind der Menschen Schätze!

Es kan Gluht und Fluth entstehen,

Dadurch, eh wir uns versehen,

Alles muß zu trümmern gehen!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Ist der Menschen Herrschen!

Der durch Macht ist hoch gestiegen,

Muß zu letzt aus unvermügen

In dem Grab erniedrigt ligen!

Ach wie nichtig,

Ach wie flüchtig

Ist der Menschen Prangen!

Der im Purpur hoch vermessen

Ist als wie ein Gott gesessen,

Dessen wird im Todt vergessen!

Ach wie flüchtig,

Ach wie nichtig

Sind der Menschen Sachen!

Alles, alles, was wir sehen,

Das muß fallen und vergehen:

Wer GOtt fürcht, wird ewig stehen!

Ohne weiteres ließe sich dieser Text einer Schwitterschen Konstellation annähern, wenn wir neun Strophen auswählten und sie in einen Neunerblock überführten. Der Eindruck der Geschlossenheit würde wahrscheinlich sogar mächtiger sein, denn wir können durch geschickte Wahl und Anordnung der Strophen den schlagenden Eindruck erwecken, der mögliche Sinn wäre hier gänzlich ausgeschritten und zweitens auch auf andere Weise den Eindruck der Strenge verstärken. Etwa indem wir die drei Strophen, welche mit „und“ in der vorletzten Zeile beginnen, im Schema auszunutzen.[7] Ebenso lässt sich der Chiasmus der ersten zwei Zeilen sicherlich nutzen.

Nun ließe sich einwenden, dass eine solche Umbildung ad hoc wäre. Aber wie, wenn wir nicht wüssten, dass der Choral 13 Strophen hat, sondern dächten, er wäre in dieser Konstellation entstanden? Und halt: Warum sollte es denn jeweils nur 9 Fünfzeiler von Schwitter mit demselben Zentrumswort geben? Wir sehen auch hier, dass das Ineinandergreifen der Zahnräder, das in seinem Zitat beschworen wird, gar nicht so eng ist: Das Neunerschema ist eine rhetorisch kluge Wahl, aber sie lässt sich aus dem Schema des Fünfzeilers nicht ableiten[8], sondern erwächst aus davon völlig unabhängigen Symmetrieüberlegungen. (Erst die 25 böte ein in ebenso vielen Achsen symmetrisches Schema mit einem Zentrum.) Fairer Weise wären wir also gehalten, auch in Bezug auf den Choral diese Ad-hoc-Entscheidung hinzunehmen.[9]

Substantieller ist die Intuition, dass diese längeren Strophen weniger streng seien. In gewisser Weise ist das sicherlich wahr, in der Hinsicht, wie wir die Strenge des Fünfzeilers gegen den Haiku abgewogen haben, ist es aber zunächst einmal falsch: Wenn wir messen, wie wahrscheinlich man zufällig eine richtige Füllung der Strophen trifft, ist diese Form sogar strenger als ein Fünfzeiler. Allerdings ist sie einfacher, was die praktischen Routinen ihrer Erfüllung betrifft, insofern sie uns sofort Winke an die Hand gibt, wie wir die Form erfüllen könnten: Wir brauchen einen anfangsbetonten allgemeinen Begriff mit zwei Silben, der sich auf menschliche Handlungen oder Zustände bezieht, und müssten uns „nur noch“ mit den Dreierreimzeilen herumplagen.

Offensichtlich würde schnell: Ein paar Strophen würde man noch erfinden können, aber unendlich ließe sich diese Übung nicht fortsetzen. Zweitens: Je mehr Strophen vorlägen, desto redundanter würde das Spiel, während man das Spiel des Fünfzeilers fast unendlich fortsetzen kann. Die Strenge des Chorals ist, so könnte man formulieren, material und nicht formal vermittelt, während Schwitters Strenge stärker auf formale Kriterien setzt, insgesamt aber weniger als Titus Meyer.

Fortsetzbarkeit ist sicherlich ein wichtiges Merkmal der mechanischen Metapher in Schwitters Aussage.[10]

Können wir nach den gefundenden Referenzpunkten und aufgestellten Kategorien einen Schwitter noch näher liegenden Punkt finden, der seine besonderen Mittel durch allverfügbare, herkömmliche ersetzt?

Das Verspaar aus streng vierhebigen Jamben dürfte die Silbenrestriktion des Haiku an Strenge bereits übertreffen:

EIn Kind geborn zu Bethlehem

Des frewet sich Jerusalem[11]

Jedenfalls vom Kriterium der objektiven Wahrscheinlichkeit her, dass sich eine beliebige Rede darin einfügen ließe: Der Vers hat eine Silbe weniger als ein Fünfzeiler, dafür nur einen Zeilenbruch, jedoch tritt das metrische Paradigma dazu. Ist der objektive Schwierigkeitsgrad auch höher, subjektiv dürfte er leichter zu bewältigen sein, denn der jambische Vierheber lässt sich leicht erklappern. Dafür tritt zusätzlich der Reim ein und erhöht weiter den objektiven Schwierigkeitsgrad.

Wäre die Zäsur nach der 2. Hebung, die der Vers schon rein von sich aus häufig trägt, verpflichtend (womit beide Verse teilbar sind), dürften wir die Enge des Schwitterschen Fünfzeilers erreicht haben. Dieser nun formal strengere Vers hat die Nummer 99 in der Häufigkeitsrangfolge deutscher Dichtung.

Der Strengegrad eines Fünfzeilers an sich bewegt sich also in üblichen Bereichen, etwa des vierhebigen (gereimten) Jambuspaares mit obligaten Zäsuren.

Allerdings hat diese Strophe keine Mitte, in der etwas platziert sein könnte, wie der Einsilber der Schwitterschen Fünfzeiler.[12]

Vielleicht gäbe es statt der materialen Hürde, die Schwitters Fünfzeiler von einem auf die übrigen acht des Neunerblocks vererbt, eine formale Hürde, die ähnlich herausfordernd ist, aber dem vierhebigen Jambus besser entspricht? Wie, wenn jede der Halbzeilen des paradigmatischen Paares vierhebiger Jamben in einer der Vorstrophen jeweils einmal als Anfang und einmal als Schluß wieder auftauchen müsste? Dann läge ein Vers vergleichbarer Strenge vor, ohne dass sofort alles statisch würde und das Ganze ließe sich sehr elegant ins Neunerschema einfügen.[13] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten die neun Strophen in den Block zu übertragen. Am schlüssigsten scheint mir diese:

Spätestens, wenn man das hier für den Vergleich eigentlich überzählige Reimpaar jeweils wegließe[14], wäre dieses Gedichtmodell ähnlich fortsetzbar wie ein Schwitterscher Neunerblock.

Und wohlgemerkt, es unterschreitet die schwierigsten Versmodelle, die die Tradition kennt, noch um einiges, es ist gewählt, um mit traditionellen Mitteln dem Schwitterschen Modell möglichst nahe zu kommen. So dürften die (im englischen und französischen Sprachraum verbreitetere) strenge Form der Villanelle, die Sestine oder der Sonettenkranz noch höhere Anforderungen stellen. Oder man denke an die barocken Spiele mit Akrosticha usw.[15]

Was Schwitters dem verspielten Stolterfoht entgegenstellt, ist also keine Mechanik, die durch ihre ostentative Strenge etwas Singuläres bietet, sondern eher eine Rekonstruktion eines klassischen Strengeideals, ergänzt durch den Blick auf ein mit Stolterfoht geteiltes serielles Ideal. Dieses Strengeideal ist an sich in verschiedenen Ausformungen auch älter als die entwickelte kapitalistische Wirtschaftsweise, existiert also unabhängig von solchen Abbildungsrelationen. Vielleicht soll man sich solcher Ad-hoc-Politisierungen enthalten, wie sie die hier diskutierte Schwitter-Sentenz mit dem Bild über „das klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen“ vornimmt? Denn zunächst sieht das Tun der Dichtung damit eventuell zwar wünschenswert eingeflochten in die große wichtige Welt aus, trainiert allerdings auch eine Erwartungshaltung von Zeitgenossenschaft und Angemessenheit von Gattungen, die immer ungerecht rigid und streitbar bleiben muss.[16] Dichtung wird sich behaupten, ohne dass sie von irgendeiner Form solcher „Relevanz“ Huckepack genommen würde.

Wir sehen aber auch angesichts des Vergleichs die Leistungen des Dichters Schwitter besser. Zwar erweist sich die behauptete Strenge teils als rhetorische Illusion, insofern die Zahnrädchen der einzelnen Ebenen nicht so stark interagieren, dass es für irgend etwas exemplarisch werden könnte, wie es zunächst den Anschein hatte.

Andererseits zeigt sich nun deutlich eine andere (wenn man möchte: vorwärtsgewandte) Eigenschaft: Er gibt uns ein nicht hierarchisches Betrachtungsmodell an die Hand: Der Mitteltext interpretiert nicht seine Umgebung, ist ein Text unter anderen und schränkt so den Gesamtsinn nicht ein. Ein klassisches Modell würde auf die ein oder andere Weise nicht daran vorbeigehen können, die singuläre Position des Mittelfaches des Setzkastens irgendwie auszunutzen.

Und dann ist der Raum der Suche ein ganz anderer: Ein klassisches Modell kann immer nur wieder dort grasen, wo schon viele gewesen sind. Der Reim ist, entgegen eines alten, von Holz aufgebrachten Vorurteils, hier noch das kleinere Problem. Drei bis fünfsilbige Wörter, die in klassischen Texten oft aus metrischen Gründen sperren, können von Schwitter zwanglos eingebunden werden. (Auch wenn er dies vergleichsweise selten tut.) Auch entledigt sich Schwitter der rhetorischen Erwartungen, die jambischen Strophen nahezu unmittelbar eingeschrieben scheinen und kann uns Redewendungen und andere Proben von Alltagssprache gelassen vorführen.

Auch das determinierende einsilbige Wort wirkt, wie inszeniert es auf den ersten Blick aussehen mag, nicht so penetrant, wie es in einem ähnlich strengen aber metrisch geordneten Schema würde, weil wir zwar viele Intuitionen über Versrhetorik uns aneigneten, aber kein unmittelbares Gespür für die Mitte einer 15-silbigen Sprachgruppe haben.[17]

So kann der Formzwang bei ihm die Funktion einer Art „Traumfähre“[18] für eine ganz andere Art von Material sein, als das in Texten mit klassischen Restriktionen möglich wäre, solches, das in der Nähe des Hauptstrom der klassischen Dichtung nicht bereitläge. Und dieser Effekt wirkt selbst noch durch den Umstand hindurch, dass Schwitter offenbar einem Ideal der Geläufigkeit folgen möchte, das unmarkierte Sprachführungen gegenüber besonders ausgezeichneten bevorzugt. Zwar folgt er also dem Ideal eines gedämpften Tones, meidet aber im zweiten Band auch merklich Formulierungen, die lyrisch angespannt oder gar lyristisch wirken könnten. Etwas weniger heikel ist er hier allerdings (wie oben gesagt) in Bezug auf besondere grammatische Fügungen, die häufiger vorkommen.

Und auch das muss deutlich gesagt werden. Die Setzkastenanordnungen seines zweiten Lyrikbandes sind ja nur ein Vorschlag dafür, was man mit den Fünfzeilern alles machen kann. Ich habe ihn hier wegen seiner bandfüllenden Prominenz besonders gewürdigt und weil der Autor in seinem Essay einiges Gewicht auf diese Anordnungsform legte. Die Banderole unterbreitet ja einen weiteren Vorschlag, was man mit dieser Form machen kann. Und dies ist durchaus nicht nur ein kleines Beiwerk: Das vielfach gefaltete im Verhältnis zu den beiden ersten Bänden gedrängter bedruckte Papier bietet insgesamt sogar mehr Text als der Debütband des Autors enthielt! Im Moment, so hört man, arbeitet der Autor an Fünfzeilern, die komplett aus Fremdmaterial bestehen.[19]

Schluß

Den Wert von Schwitters Projekt sehe ich vor allem darin, dass er sich auf einem Feld abseits großer lyrischer Traditionen hartnäckig auf eine Suche begibt. Das Projekt ist mir dadurch sehr sympathisch, auch wenn ich offenbar nicht ganz der richtige Leser dafür bin.[20] Man darf gespannt sein, was er dort noch findet.[21]

Dazu entstand mit „die verkettung der fünfzeiler“ ein Essayband, der stark auf Zugänglichkeit setzt, eine Art Riesenfeuileton voller anregender Gedankenimpulse, das überdies interessantes und nützliches Material enthält. (Etwa übersetzt der Autor eigens eine Passage von Beda, um seine Lernerlektüre zu vertiefen.) Der Autor ist belesen, hat Phantasie und Spannkraft, oft Überrraschendes zusammenzubringen. Auch ist er mitunter freundlich offenherzig. Wenn ich auch mit Manchem nicht übereinstimme, so bleibt es doch anregend, sich mit einer so anders gearteten Denkweise aus der Nähe auseinanderzusetzen. Wie sehr mich die Lektüre auch da denkend vorangetrieben hat, wo ich ihm nicht zustimme, davon mag dieser Essay zeugen. Produktiver wird die Lektüre allerdings für diejenigen Lesenden, die sich die Zeit nehmen, Beispiele zu suchen, die auch mal jenseits des engen Höhenkamms seiner Lektüre liegen, Lesende, die sich überdies eine gewisse ethische Dickfelligkeit zu eigen machen und sich nicht von den unterschwellig moralischen Alternativen, die der Essay aufmacht, vor sich her treiben lassen, sondern auch öfter dazu bequemen, im Stillen den Advocatus Diaboli zu mimen. Erst so werden sie den angebotenen, oft etwas reduktionistischen Binärcodierungen von Problemfeldern entgehen und die Anregungen produktiv aufnehmen können.

Fußnoten

[1] Empirisch greifen die Räder also allenfalls lokal und nicht so umfassend ineinander, wie es Schwitter suggerieren will. Zweitens könnte man bemängeln, dass der Begriff Zweckrationalität leer wird, wenn man nicht bestimmt, auf welche Zwecke denn hin. Bestenfalls wäre es dann „nur“ noch einfach Rationalität.

[2] Und sollte „Satz“ hier für nicht für „Sentenz“ o.Ä. stehen, sondern für das Ergebnis der Tätigkeit des Setzers, gilt Entsprechendes!

[3] Das allerdings angesichts zweier Zeilen gleicher Buchstabenzahl auch relativ zur Schriftart ist!

[4] Man drückt damit ein vages Gefühl aus, je strenger man es zu formulieren sucht, desto unplausibler wird, dass man es von jedem Gedicht, das nicht „bloße Spielerei“ ist, erwartet. Sind es Erfahrungen und Erlebnisse des Autors, die im Gedicht ausgesprochen sind? Es griffe wohl zu kurz, Gedichte als ein Esperanto der Seelen aufzufassen? Sind es allgemein interessierende Wahrheiten? Wohl kaum, wir sind nicht mehr im Barock! Soll ein Gedicht unabhängig von solchen Stoffen den Lesenden Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen? Wenn man dies als allgemeines Kriterium annähme, drückte man sich gerade um die Frage herum, die hier beantwortet werden soll: Denn warum schlösse man das Staunen über die Sinnbewegungen in so engem Raum, wie in Meyers Text als echte ästhetische Erfahrung hier aus?

[5] Von der Sachlogik mag es ja sogar plausibler sein, dass man sich besser mit Bewegung an frischer Luft wach hält als mit Nachdenken.

[6] Bei Titus Meyer treten diese zwar zurück, bleiben aber auch vorhanden: Je nach Geschmack fände jemand es vielleicht ästhetisch wohlgeordneter, wenn die -ow und die nicht -ow Enden strikt getrennt wären. EinE AnderEr hätte vielleicht eine Ordnung strikt nach Länge bevorzugt oder eine, die auf dem eingefügten / nicht eingefügten Buchstaben bzw. einzeln gestellten Anfangsbuchstaben beruht etc … Auch hier ist der Eindruck, es handele sich um rein mathematisch zwingende Poesie, teilweise ein rhetorisch erzeugter!

[7] Etwa indem man diese Strophen in eine Symmetrieachse des Neunerschemas oder in die untere Zeile des Setzkastens rückt.

[8] Natürlich kann man die 9 aus seinem Schema irgendwie ableiten, allerdings gilt das für alle Zahlen bis Fünfzehn auf die eine oder andere Weise, so dass das nichts bedeutet.

[9] Es ist ja ohnehin gängiger Umgang mit solchen Strophen, die passenden jeweils für einen Anlass auszuwählen, auch nach anderer Melodie zu singen usw.

[10] Von hier aus kann man aber auch sehen: Auch dem Titus-Meyer-Text wohnt ein Element materialer Strenge inne. Das Schema ließe sich jedoch länger fortsetzen in Texten über Ortsteile/Orte anderer definierter Gegenden (Großstädte wie Hamburg, aber vielleicht auch Inseln, Grafschaften, Kreise, Flusssnamen usw.), sodann aber vielleicht auch über andere abzählbare Entitäten? ( Automarken, Songtitel etc.)

[11] Ein Versmaß alt, fast wie Methusalem: laut Franks „Handbuch der Strophenformen“ besetzt dieses Strophenschema Platz 18 nach Häufigkeit in der deutschen Dichtung.

[12] Es blieben als ausgezeichnete Stellen die erste Silbe (man müsste die Lizenz zur schwebenden Anfangsbetonung stets ausreizen) oder die erste betonte Silbe. Texte, die so arbeiten, wirkten aber hintereinander gebracht auf die Dauer hölzern pädagogisch. So hölzern wäre wohl der hölzernste Barockepigone nicht, sodass es sich kaum lohnt, im Kanon auf die Suche zu gehen. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn der immer gleiche Einsilber am Schluss der Strophe platziert wäre. (Auch wenn der Reim auf die beiden ersten Halbzeilen verschoben wäre). Die Struktur wäre ein wenig wie ein Rätsel: Wo läuft es hin? Dieses Rätsel kann man sicherlich nicht neun mal mit dem gleichen Wort beantworten, ohne Langeweile auszulösen. Darum hat wohl kaum jemand dies versucht?

[13] Themen wie Vergänglichkeit/ Beständigkeit bieten sich, wie auch alle Themen, die mit starken Ambivalenzen zu tun haben, für dieses Schema besonders an. Und wir hatten ja tatsächlich etwas traditionell Geläufiges gesucht.

[14] Entweder nur im Mitteltext, was schon viele Freiheiten für die Außentexte erschlösse, oder nur bei den Außentexten oder schließlich bei allen.

[15] Man könnte sogar zurückgehen auf die strophisch geordneten Schlagreimgedichte der Minnelyrik. Da allerdings (wie bei Schwitter gezeigt) jeweils ein Interplay zwischen formalen und materialen Forderungen, die sich aus den ersten Festsetzungen von Inhalten an bestimmten Stellen ergeben, hier vorliegt und, wie gezeigt, materiale Strenge oft eine Frage von Graden und Abwägung sind, lässt sich diese Behauptung hier nicht einheitlich für alle der genannten Formen belegen. (Ein intuitiver Wink: Ändert man in einer Villanelle eine Zeile, so dass sie grammatisch nicht zur Folgezeile passt, so muss man nicht nur die folgende Zeile durchsehen, sondern in der Regel alle Zeilen, solange die Villanelle nicht lediglich eine Fügung aus Einzelsätzen ist!)

Die hier genannten meist längeren Formen mögen insgesamt auch weniger naheliegend für die serielle Produktion sein. Villanelle oder Sestine ließen sich aber gut einzeln in einen Setzkasten bauen, solange man nicht verlangte, dass er von Größe und Form dem Schwitterschen gleicht!

[16] Schon vom Anfang an solchen Nachdenkens bei Hegel laufen die Bestimmungen der Gattungen unabhängig davon, was unter Dichtern und in der Dichtung seiner Zeitgenossen vorgeht. Seine Bestimmung des neuen Romans als „,moderne bürgerliche Epopöe“ nimmt einen Rechfertigungsdiskurs der Zeit, also zugespitzt gesprochen Literaturpropaganda ernst, die die Würde der freien Prosaform dadurch heben will, dass sie den Roman an einen weitgehend unbesetzten Platz in der antiken Gattuingstrias rückt. Sobald sich Goethe und die Romantiker jedoch ernstlich poetologisch über den Roman unterhalten, erhält ihr Diskurs sofort einen anderen Dreh: Die Autoren suchen sich klassischen Forderungen nach Spannungsaufbau, dramatischen Plots und Figurenführung zu entziehen, um Sachgehalte direkter und nicht bloß vermittelt zu kommunizieren.

Angesichts der bunten Literaturgeschichte mit ihren Richtungswechseln, Rückgriffen und Gleichzeitigkeiten haben mich solche holistischen Bestimmungen des gesellschaftlichen Platzes bestimmter Formen oder Gattungen niemals überzeugt, immer schienen sie nur für ein paar intendierte Beispiele zu gelten, und wenn man anderswohin schaute, sah es wieder anders aus. Auch unterstellt man mit einer solchen ästhetischen Bestimmung im Vorhinein über Gebühr Uniformität von Aneignungsweisen, indem man wertend implizit behaupten muss, es gäbe richtige und falsche Formen der Aneignung von Kunst, falls ein Kunstwerk gegen die ihm angesehenen Kunstbegehren Wirkung an ganz anderer Stelle entfaltet.

[17] Es könnte natürlich sein, dass wir eines entwickelten, wenn wir lange genug Schwitter hintereinander läsen, bei mir streckte sich die Lektüre über nahezu ein Jahr. Wie würden wir dann die Texte betrachten? Ich schweife schon wieder ab: Schwitter hatte uns ja von allem Anfang an eine betrachtende und keine innerlich sprechende Lektürehaltung empfohlen.

[18] Diesen Begriff zitiert Schwitter von Theresa Prammer in Bezug auf Oswald Egger.

[19] Ich vermute, in anderen Texten aufgefundene Fünfzeiler (wie die oben zitierte Sentenz aus dem Mathematikunterricht), denn für die Montage bietet der Fünfzeiler nur wenig Raum: 5 Silben sind eine untere Grenze zum montieren. Schon bei lyrisch gespannter Sprache wird eine fünfsilbige Gruppe oft nicht so spezifisch, dass es sinnvoll ist, sie als Zitat aus x auszuweisen. Wenn Schwitter weiterhin jenseits des literarischen Rahmens sucht, wird diese Untergrenze wahrscheinlich höher sein.

[20] Zumindest wenn man ernstlich von der verslichen Tradition herkommt, wäre man für seine Poesie verloren, wenn man sich abverlangte, sie gänzlich nach den im Essay gegebenen Maßstäben zu rezipieren.

[21] Und selbst, wenn er dort einmal nicht findet, was er hartnäckig suchte, ist das von Wert, weil das zeigt, was möglich ist und was nicht. Das ist eine Leistung, die diejenigen, die stets geschmackvolle Lyrik im Mittelbereich der Gattung schreiben, niemals vollbringen können. Sie sind wie die Stubengelehrten, während er Feldforschung betreibt.

Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass zwischen den theoretischen Extrempositionen des Freien Markts und der Planwirtschaft einerseits und ihren praktischen Ausformungen sehr viel Raum für mehr Präzision, d.h. vor allem für die Analyse konkreter Spannungen zwischen theoretischer Position und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, bestünde. Das Schöne wir am Ende des Tages auch sein, dass wir die Dinge drehen und wenden können, wie wir wollen, und Ursache und Wirkung doch nicht unterschieden kriegen.

Und sicher ist au der gute, alte Aristoteles korrekt: die Mitte zwischen Regulierung und Freiheit macht’s aus. Der Erfolg der skandinavischen Staaten etwa könnte aber durchaus auch mit ihrer spezifischen Grösse zusammenhängen. Das gilt zum Beispiel auch für die Schweiz, die mit ihrer weltpolitischen Verantwortungslosigkeit aufgrund ihrer Irrelevanz (qua Kleinstaat) und einem gleichzeitig überschaubaren Territorium, das verwaltet werden muss, sehr gut fährt. Auf Deutschland lässt sich das alles nicht übertragen.

Das Wirtschaftswunder wiederum hatte die massiven Zerstörung des Zweiten Weltkriegs zur Voraussetzung. Es gab eben etwas aufzubauen. Die wiederhergestellte Infrastruktur lieferte auch insofern unmittelbar Rendite, als der Lebensstandard der Menschen dramatisch stieg. Gleichzeitig war Deutschland schon vor dem Krieg ein hochindustrialisiertes Land. Die ausgebildeten Fachkräfte, die für den raschen Wiederaufbau nötig waren, gab es also schon.

Der Gegensatz zwischen den USA und der Sowjetunion wiederum ist meines Erachtens auch wesentlich geprägt von den sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, die durch den Zweiten Weltkrieg noch akzentuiert wurden. Die jeweiligen Atomprogramme spiegeln das deutlich. Während die Sowjetunion vor allem aufgrund von erfolgreicher Spionage in der Lage war, eine Bombe zu bauen, unterhielten die USA bereits während des Zweiten Weltkriegs drei riesige Forschungsprojekte mit den entsprechenden Industrieanlagen gleichzeitig, um die Bombe zu bauen. Die Sowjetunion war derweil damit beschäftigt, Fabriken aus dem Westen hinter den Ural zu transportieren, damit sie nicht zerstört würden. Die Sowjetunion hatte nie die ruhige Entwicklung, von der die USA profitieren konnte. Bis heute rund 150 Jahre zerstörungsfreie Entwicklung (ähnlich wie in der Schweiz). Das spielt am Ende auf so vielen Ebenen eine wesentliche Rolle. Angefangen beim immateriellen Wohlstand wie der psychischen Verfasstheit und aufgehört beim materiellen Wohlstand wie akkumuliertem Kapital.

Was nun die Klaustrophobie betrifft, so bin ich durchaus der Ansicht, dass der gegenwärtige Zustand (etwa im Gegensatz zum zerstörten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, als fast jede Form des Handelns zu einer Verbesserung der Lebenslage führen musste) geprägt ist von geringer Risikobereitschaft. Einerseits gibt es starke Kapitalinteressen, die vornehmlich auf (den Schnellen) Gewinn aus sind, andererseits herrscht in Bezug auf die Wirtschaftspolitik fast zwangsläufig Planlosigkeit (wer versteht dieses System schon?). Die Angst, durch falsche Entscheidungen viel Wohlstand und vor allem wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit einzubüssen, erstickt jedes Handeln im Keim. Während etwa allen klar ist, dass die Bürokratie, so wie sie ist, nicht weitergehen kann, haben alternative Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen fast gar keine Zustimmung. In der Schweiz konnte sogar darüber abgestimmt werden mit dem Resultat, dass sich lediglich 22% dafür ausgesprochen haben.

LikeLike

Ich fühle mich jetzt ein wenig umarmt, insofern mag es, auch angesichts des Umstands, dass Du Dich hier bewusst klein machst, etwas schroff wirken, wenn ich an einigen Punkten hier doch noch einmal einhaken möchte, um Dinge, die mir wichtig sind, hier klar zu stellen, weil sie unter dem Reichtum der vielen wichtigen Aspekte, Du hier zusätzlich einbringst, verloren zu gehen drohen.

Immerhin zeigst Du, indem Du diesen Move hier reproduzierst, dass ich einen wichtigen Punkt gemacht hatte, als ich gerade das von Dir aufgemachte Feld zwischen zweckhafter Rationalität (Werkzeuge) und dem spielenden Menschen im Gang Deines Essays beschrieb: „Dass ich … Zuflucht bei einem assoziativen Lesen und Schreiben statt beim Fleiss der argumentativen Stringenz suchte und suche, wiese mich noch als klassischen Lyriker aus: Im Gras lag Lerner, im Gras lag Stolterfoht, im Gras lag Whitman“

Ich zweifle allerdings, inwieweit dieses Bild die Wirklichkeit beschreibt. Unklar bleibt, was einE KlassischEr DichterIn hier sein soll, denn Goethe, Schiller oder Heine zum Beispiel äußerten sich ja argumentativ zum Machweise ihrer oder anderer Gedichte.

Es ist wohl eher so: Einige DichterInnen äußern sich nicht (und lagen im Grase) Lerner, Withman (ich verlasse mich hier auf Deine Beispiele), andere äußerten sich konzise zu Machen und Machweise von Poesie, sagen wir: Rümkorf, Rainer Kirsch, Ernst Jandl, Ann Cotten oder Ulf Stolterfoht. (Tschuldigung, der gehört in diesem Kontext doch wohl eher in mein Team!) Die Grenze bildet also nicht die Wirklichkeit ab, sondern ist „klassisch“ insofern sie eine hergebrachte Erwartungshaltung des Publikums beschreibt, die durch Feuilletons und auch einige kontinentaleuropäische Literaturwissenschaftliche Traditionen wie etwa die Emil Staiger- oder Gadamer- Schule weitergetragen werden. (Ich vermute, nicht ganz ohne Eigeninteresse: Es kann ja solchen Welterklärgermanisten zu Pass kommen, wenn die DichterInnen „die Schnauze hakten“ müssen, wenn sie nicht die Frage provozieren wollen, ob sie denn echte KünstlerInnen sind, wo sie sich doch so konzise argumentativ äußern.)

Sehr richtig, dass Du hier hinweist auf Signaturen von Zweifel und Ausweglosigkeit in Deinem Text. Das ich in der Tat ebenfalls als einen sehr typischer Zug Deiner Darstellung wahr! Allerdings relativiert das Problem der unterschwellig moralischen Alternativen kaum. Denn während diese Signaturen des Nicht-Entscheiden-könnens auf der Textoberfläche reichlich vorhanden sind, geschieht der moralische Diskurs eben unterschwellig: Durch Setzungen von Rahmungen der Situation. Wenn man abends Gäste hat, zur Uhr blickt und staunend sagt „Es ist aber schon spät“ kann man hinterher zwar explizit auch mehrmals sagen: „Bleibt gern noch, das freut mich“, viele Gäste wird es dazu führen, dass sie nun darüber nachdenken, bald den Heimweg anzutreten, weil einmal der Hinweis auf Verhältnisse der Welt und Konventionen der Gastlichkeit den Rahmen setze. Auf dieser Ebene der Rahmungen sehe ich in Deinem Buch viele Alternativen aufgezogen, die sich auch ethisch-moralisch füllen lassen. (Du tust es nicht selbst, übergibst es aber so den Lesenden.)

Wichtig und in meiner Besprechung unterrepräsentiert ist sicherlich Dein Hinweis auf den Humor. Zumindest kann ich bestätigen, dass sein Buch teils sehr unterhaltsam ist und man die verschiedenen Figuren darin und ihr anarchisches Benehmen durchaus lieb gewinnen kann.

Ich möchte hier auch noch hervorheben, dass es nicht bloß in erster Linie die Gestelztheit der Worte „Kontinuität“ und „Diskontinuität“ ist, die mich davon abhielt, Deinen Kapitalismusvergleich allein auf die Banderole zu beziehen. (Natürlich lässt sich der Begriff Kontinuität zwanglos auf das Fortlaufen des Satzes gegen den Zeilenbruch beziehen und Diskontinuität bezöge sich eben umgekehrt auf den Zeilenbruch der den Satz unterbricht. Zumal Du ja gerade darauf bestehst, den Textraum als Bildraum aufzufassen.) Das Missverständnis beginnt schon da, wo Du das erste Mal im Essay den Zusammenhang der drei Bücher schildert. Dort ist die Banderole zunächst keiner Erwähnung wert: „Aber die verkettung der / fünfzeiler sieht so gar nicht aus wie die beiden vorausgegangenen Bücher, obwohl die Bücher doch aufeinander aufbauen. Fast verschwunden sind die fünfzeiler. An ihre Stelle ist viel Prosa getreten.“ Für mich als Lesenden bedeutet dies, das Wort „verkettung“ im Essaytitel eher auf die lange Reihe der verschiedenen vorgeführten Benutzungsweisen des Fünfzeilers zu beziehen und nicht auf das Projekt in der Banderole, das eher wie eine weitere Dreingabe wirkt.

Auch die Seiten vor dem vor mir untersuchten Satz beziehen sich eher allgemein auf Dein poetologisches Standing, als auf bestimmte Werkkomplexe. Wolltest Du hier speziell über den Text auf der Banderole geredet haben, wäre es jedenfalls besser gewesen, dies dann auch zu markieren! (Insofern Du erwähnst, dass wir schon oft aneinander vorbei geredet hätten, möchte ich hier klarstellen, dass hier die Eigenschaften des Textes mich in eine falsche Richtung sandten.) Vielleicht hier nochmal ein größerer Auszug:

„Der Fleiß des bürgerlichen Romans allerdings, in dem jedes Wort

sitzen muss, ist eine wahnsinnige Metapher. Aber was passiert, wenn ich diese

Metapher wörtlich nehme? In der Kombination von fünfzeiler und Satz muss

tatsächlich an jeder Stelle jedes Wort passen, damit die räumliche Ab-

stimmung funktioniert und sich das Bild der Stetigkeit mündlicher Rede im

kontinuierlichen Satz mit dem Bild der Diskretheit schriftlicher Zeichen im

diskontinuierlichen fünfzeiler verbinden kann. Und wenn ich ein Wort ände-

re, ändert sich der gesamte Satz des Gedichts, sodass sich die Systemrelevanz

des einzelnen Worts erst recht zeigt. Ist das – beinahe im Geist der Auf-

klärung – eine längst fällige Ergänzung zu Stolterfohts Setzkastenparodie?“

Ich glaube nicht, dass die diskutierte Stelle einen besseren Sinn ergibt, wenn man beherzigt, was Du zu ihr im Kommentar anmerkst: „Aber mit Bild ist tatsächlich und jederzeit das Schriftbild gemeint.“ Wenn es um das Schriftbild und NUR um das Schriftbild ginge, wäre die Folgerung zweifellos falsch, man könnte ja schon ein Wort durch sinnlose Buchstabenkombinationen ersetzen und müsste am Resttext nichts tun. Es geht ja doch hier irgendwie um das Interplay zwischen dem Textbild und dem Diskurs des Textes. Aber auch kann man zwanglos Worte durch solche derselben, ja sogar bloß ähnlicher Länge ersetzen und im Zweifel durch geschickten Einsatz von Spatien nachhelfen, ohne, dass sich am Text ansonsten etwas ändern muss. (Du betonst ja auch selbst, dass die Eigenwilligkeit deiner Bände nach kundiger Verlagsherstellung verlangte.) Gerade habe ich die Banderole nicht zur Hand, sonst könnte versuchen, dies durch Austauschproben zu exemplifizieren. Und erst recht kann ich hier nicht mit gleicher argumentativer Sorgfalt Strengevergleiche anstellen, wie im Essay in Bezug auf die Neunerblocks.

Die Überlegungen zu Wirtschaft an sich, klammere ich hier ebenfalls aus.

Ich wollte natürlich niemals behaupten, dass sich seine Fünfzeiler je nach Lesart, in welcher Form der Verkettung auch immer, nicht irgendwie zu Gesellschaft verhielten, das tun sie gewiss. Ich wollte nur feststellen, dass man durch ein äußerliches Dekret ihnen nicht mehr konkreten Sinn verleihen kann, sondern schlimmstenfalls eher Lesende in die Irre führt. Ganz allgemein ist sicherlich Weidmanns Feststellung über die Fünfzeiler zuzustimmen: «Aber sie gewinnen ihre Bedeutung aus all dem, wie sie es von ihm erhalten.» (Ich kann mir kaum vorstellen, wie es anders wäre.)

Mir ist auch die selbstkritische Komponente, die Schwitter hier mit der Wiederholung des Satzes «Mir ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will» betont, nicht entgangen. Ich hatte dazu sogar eine Fußnote formuliert. Ich wurde aber darauf hingewiesen, dass es kontraproduktiv sei, dies zu betonen, da die Gefahr hoch wäre, dass man dies als ironischen Kommentar missdeutete.

Weil ich Lerner nicht auch noch lesen wollte, bin ich auf den Aspekt nicht eingegangen, dass Menschen das einzelne Gedicht ablehnen vor der Folie des perfekten Gedichtes, Menschen die den Glauben an den Möglichkeiten der Poesie vor unvolkommenen Gedichten bewahren wollen. Ohne, wie gesagt, Lerner zu kennen, an dem dieser Teil Deines Essays sich entlang schreibt: Mein schlichter Verdacht ist dieser: Wer seinen Glauben an die Poesie nicht an konkreten Gedichten belegen kann, ist ein Träumer, vielleicht besoffen an schöngeistigem Schrifttum oder ein Schwafler. Und für manchen mag es ja auch einen Benefit haben, sich unter Verweis auf die riesigen Möglichkeiten der Poesie als sensibler Kenner und Liebhaber der Künste zu fühlen und dabei der Tatsache zu entziehen, dass man selbst gar nicht mehr gern liest, bestimmte Dinge aufmerksam zu bemerken auch vielleicht gar nicht in der Lage ist. Gedanklich beziehen sich diese Menschen vielleicht allenfalls noch auf die begeisterten Lektüren der Jugendzeit, wo man vielleicht auf reichlich schlichte Reize reagiert hat. (Was nicht so stark auffallen mag, weil man in seiner Jugend statistisch eher auf bekanntere Texte kanonische Großdichter trifft, die zu loben nirgendwo Anstoß erregt.) Mit besonderer Verve habe ich solche Haltungen alternde Oberstudienräte und Professoren der Geisteswissenschaften vertreten sehen. (Gern verbunden mit der Haltung gegenüber unbekannten Texten: „Wenn das wirklich gut wäre, müsste ich das bereits kennen“) Selbst die naive Schwärmerin/der naive Schwärmer kommt mir als Liebhaber der Poesie da glaubwürdiger vor. Liebhaber sind diejenigen, die viele und immer wieder neue einzelne Texte zu schätzen wissen. Ich versuche, auf diese LiebhaberInnen zu hören und Einwände von anderer Seite nicht zu stark zu internalisieren und wünsche Dir ebenfalls, dass Du Dir Deine Texte nicht durch internalisierte Einwände von solcher Seite vorschnell madig machen lässt.

LikeLike

Das ist ein guter Punkt. Natürlich steht die fünfzeilerei der Bedeutung noch recht nahe. Das zeigt sich im Gegensatz zu den Gedichten Stolterfohts etwa daran, dass sie häufig durchaus sentenzenhaft erscheinen. Insofern trifft auch auf die Banderole zu, was du sagst. Ersetzungen wären im besagten Sinn leicht vorzunehmen. Bezogen auf die konkrete Arbeit allerdings ist die Erfahrung schon, dass die Blöcke in „tausendundein / fünfzeiler“ wirklich im Sinn eines Setzkastens funktionieren. Und da schiele ich auch wenig darauf, wie sich die Aggregation auf die Bedeutung des einzelnen fünfzeilers auswirkt. Die Banderole herzustellen dagegen war eine Friemelei.

Dass die Verwechslung wiederum so früht (also bereits im Vorwort) einsetzte, nehme ich gerne auf. Wer wäre ich denn, hier nicht die Fahne der Hybris zu schwenken und mit einer Neuauflage zu liebäugeln?

Dass du dich wiederum umarmt fühlst, freut mich. Damit will ich natürlich keinerlei Versuch unternommen haben, dich bezüglich deines kritischen Urteils zu bestechen. Gott, wer auch immer das sein soll, bewahre! Ich mochte – und daher wohl der Sportsgeist aus anderem Kontext – die australische Haltung zu ihrer rabiaten Form des Footballs. In den unteren Ligen wurde ordentlich draufgehauen, wie der Sport das vorsieht, um nach dem Spiel gemeinsam mit einer Flasche Bier in der Hand im Mittelkreis zu palavern. Das hochsymbolische Bild mit dem Mittelkreis ist natürlich etwas überzogen, denn, obwohl das wohl ein oder zweimal so vorgekommen ist, war das nicht die Regel. Das gemeinsame Biertrinken hingegen schon.

Das führt vielleicht direkt zum Problem mit dem Gras. Natürlich äussert sich Stolterfoht auch argumentativ oder zumindest erzählerisch zu seiner Dichterei (etwa in besagter Münchner Rede). Aber ob es nun stimmt oder nicht, sitzt er dennoch diesem Taugenichtsklischee auf. Der Dichter liegt im Gras und lässt sich von Luft und Liebe inspirieren. Zumindest in der Jugend, denn darauf bezieht sich diese Passage bei Stolterfoht, muss das so gewesen sein. Unmittelbar danach folgte der Gang in die Kneipe und die Befeuerung der Euphorie mittels psychoaktiver Substanz: Bier. Das sind Narrative, die in Bezug auf Lyrik so durch die Welt geistern. Man kann sie einfach so erzählen à la Stolterfoht. Man kann sie aufladen à la Lerner. Aber dass sie da sind, ist eine ökonomische Entscheidung. Im endlichen Buch des Lebens stehlen sie anderen Narrativen den Platz. Aber da ist in Sachen Care-Diskurs beispielsweise auch schon einiges in Gang gekommen. Die heroischen Gestalten des inspirierten Genies oder des fleissigen Romanciers jedenfalls haben mehrheitlich ausgedient. Die Frage ist nur, ob es ein Kunst- und Kulturschaffen jenseits solcher Heroismen gibt. Wer jedenfalls mit dem Anspruch antritt, andere Leute sollten die eigenen Ergüsse lesen, droht meines Erachtens jederzeit Autor:innenhelden hervorzubringen, mögen nun die Bücher auch voll mit Antiheld:innen sein. Der Kulturbetrieb an sich ist nach wie vor so eingerichtet, wenn er einen Zirkus aus Preisverleihungen veranstaltet. Aber ich finde da keinen Ausweg…

Das Beispiel mit den Gästen ist sehr treffen (insbesondere angesichts der anarchischen Abendrunde zu Lerner im Essay) und ich verstehe nun besser, worauf du hinauswillst. Da liegt ein Hund begraben, insofern ich – leider Gottes? – auch nicht frei vom Moralisieren bin. Über das Verhältnis der Textoberfläche mit ihrer Ausweglosikgeit und unterschwelligen Forderungen nach moralischem Verhalten müsste ich – insbesondere in Bezug auf den Gehalt der aufgestellten moralischen Forderungen – noch eingehener nachdenken. Bezüglich einer Dokumentation des Denkens im traditionellen Sinn des Essays glaube ich aber schon, aufgezeigt zu haben, wie eingehenderes Nachdenken über eine Sache eben gerade dazu führt, sich seiner Sache nicht mehr sicher zu sein. Das Problem von Intention und Wirkung, das ich in unseren Gesprächen auch immer wieder aufgebracht habe, scheint mir da grundlegend. Und dann ist, was du ansprichst, vielleicht eine Herausforderung angesichts jeder Moral. Wer eine Haltung haben will, also nicht rückgratlos durch die Welt schwadroniert, wird um diese Spannung nicht herumkommen. Egal, wie avanciert mittlerweile Haltung auch in Bezug zu Selbstreflexion und einer beständigen Selbstinfragestellung gesetzt wird. Würdest du sagen, dass das Aufwerfen dieses Problems und Lösungen dafür den Leser:innen zu überlassen, redlich ist? Oder würdest du eher sagen, da werden strategisch Dinge unterschlagen bis hin zur Heuchelei?

LikeLike

Ja, völlig zugestanden, dass solche Klischees, wie das des Dichters, der sein Leben genießt, während im das Werk zufließt, in Umlauf sind. Völlig zugestanden auch, dass Dichter sie selbst pflegen und befeuern aus, ich vermute das auch, ökonomischen Gründen. Bei Stolterfoht mag der Grund eher sein, dem Ruf der Schwierigkeit zu entgehen, weil heute ja Dichtung immer „leicht“ sein soll. (Metz hat in seiner statistischen Arbeit über Rezensionen herausgearbeitet, dass dies eines der wichtigsten Komplimente für Dichtung ist.) Wer voraussetzungsreich schreibt, will das vielleicht nicht immer an die große Glocke hängen.

Ich glaube aber eben nicht, dass das wieder-in-Umlauf bringen von solchen Klischees einem irgendwie dabei hilft Haltung zu gewinnen. Es wird doch allenfalls zu vorschnellen Meinungen führen?

Es ist ein Problem der vorschnellen plausiblen Übergänge. (Plausibel werden sie eben z.B. durch Klischees) Es gibt Dichter, die sich poetologisch äußern und solche, die das lassen. Gut. Nun kann man natürlich den Unterschied zwischen instrumenteller Vernunft und anderer, der in der Philosophie ventiliert wird, darauf beziehen oder nicht. (Vielleicht lieber nicht, denn jeder Dichter argumentiert ja manchmal über Dichtung und sei es nur beim Bier. Es ist also wohl nicht richtig, hier eine scharfe Grenze zu sehen, sie ist umso schärfer, je abstrakter und weniger konkret man denkt.) Dann kann man natürlich das Klischee sehen vom Dichter der im Gras liegt, und wenn man sich nicht vergegenwärtigt, wer wie gehandelt hat, kann das einem klassisch anmuten … Je mehr Unterschiede man andockt, desto falscher wird es. Man kann Meinungen damit zwar plausibilisieren, aber richtiger werden sie durch solches verclustern von verschiedenen Dingen aufgrund oberflächlicher Ähnlichkeiten wohl kaum. Die Haltungen, die man damit gewinnt, sind im schlimmsten Fall Vorurteile. Ein Zweites, was man gewinnen mag: Alles sieht bedeutsamer aus, als es ist. Deswegen ist diese Strategie auch so beliebt bei Fernsehphilosophen von Sloterdijk bis Precht. Sie kommen der Neigung entgegen, dass sich ihr Publikum zwar durchaus für die großen Fragen interessiert, aber nicht die erforderliche Denkmühe für die sachgemäß differenzierten Antworten geben will. Ich wollte Dich nie als Moralisten zeichnen. (Denn das wird schnell als Vorwurf missdeutet, obwohl eine Haltung nach ethischen Maßgaben ja oft etwas sehr positives ist, das heißt, selbst, wenn ich jemanden für einen Moralisten halte, würde ich das vielleicht nur dann zum Thema machen, wenn seine moralische Integrität in Frage gestellt wird, vorher nicht.) Diese moralische Grundierung betrachte ich also, wo sie nicht einfach unterläuft, eher als einen rhetorischen Trick, erstens die Bedeutsamkeit des eigenen Themas zu unterstreichen und zweitens, dem Publikum bestimmte Entscheidungen unterschwellig nahezulegen. Wenn zum Beispiel, die Klassischen ( echten?) Dichter nicht analytisch vorgehen, sollte man dann nicht Analysen misstrauen? Usw.

LikeLike

In Sekundenschnelle nehmen, aber das war ja eine Aussage zur Prosa in der «verkettung der / fünfzeiler»: «Also zügle ich mit der Rückbindung der Worte ans Bild das akkumulative Wuchern der Schrift» (S. 106), solche Ausführungen eine Weitläufigkeit an, die zu überblicken eine wahre Herausforderung ist. Dass ich in meiner Beschränktheit bisweilen oder immer wieder Zuflucht bei einem assoziativen Lesen und Schreiben statt beim Fleiss der argumentativen Stringenz suchte und suche, wiese mich noch als klassischen Lyriker aus: Im Gras lag Lerner, im Gras lag Stolterfoht, im Gras lag Whitman… Vor Bertrams argumentativer Redlichkeit ziehe ich den Hut. Er sucht – im Gegensatz zu mir, obwohl ich kaum einen finde: «Ich finde da keinen Ausweg, sage ich resigniert.» (so lautet einer der Refrains der «verkettung der / fünfzeiler», S. 9) – wirklich keinen Ausweg.

Das Eingeständnis der möglichen Ausweglosigkeit bei aller Suche nach Auswegen, müsste Bertrams Feststellung der «unterschwellig moralischen Alternativen» zumindest etwas relativieren. Vor welchen Karren, aber ich will ja der «Maulesel» (verkettung, S. 121) sein, habe ich mich denn spannen lassen? Weder der Sprache als «Werkzeug» noch den «Maschinen» stehe ich trotz aller maschinenstürmerischen Anwandlungen in schwachen Momenten so negativ gegenüber, wie Bertram es aussehen lässt. Vielmehr bin ich mir der Tatsache bewusst, dass diese Maschinen die Voraussetzung eines Essays wie desjenigen in der «verkettung der / fünfzeiler» sind (sowohl Bertram als auch ich schreiben angesichts all dieser Zusammenhänge mit Ctrl. F.). Aber das ist vielleicht auch der Ärger. Und Bertram weist zurecht daraufhin: «[N]icht immer wird seine eigene Position dingfest.» Wo es um eine Position geht, bemerke ich spontan, wäre ihr Verhältnis zur «Haltung», um die es vor allem in Weidmanns Nachwort immer wieder geht, eine Frage wert. Mir scheint, das Ringen um diese Haltung drücke sich in den vielen rhetorischen Fragen, den als-ob-Formulierungen, den Was-wäre-wenn-Rahmungen aus. Und dieser Schwierigkeit – im Gegensatz zur Schwierigkeit der Gedichte – mit Humor zu begegnen, war jedenfalls eine Hoffnung.

In Bezug auf den zweiten Band, die «tausendundein / fünfzeiler», treffen Bertrams Überlegungen sicherlich den Kern. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die durchaus interessante Überlegungen hinsichtlich des tatsächlichen Erscheinens eines Gedichts angesichts bestimmter Vorgaben anstellt, konterkariert allerdings die Forderung, dass an der fünfzeilerei so viel gar nicht «schwierig» sein soll. Im Gegenteil: Sie sollen jederzeit auch «eher lapidar» (verkettung, S. 41) sein können. Das zumindest gilt für einzelne fünfzeiler. Ob Bertrams Ausführungen nun entlarvend sind oder ein wesentliches Merkmal herausstellen, mag ich als parteiischer Leser von Bertrams Essay nicht beurteilen. Die Offenheit der Arbeitsweise hebt Bertram immerhin hervor: «Fortsetzbarkeit ist sicherlich ein wichtiges Merkmal der mechanischen Metapher in Schwitters Aussage.»

Die Haare könnte ich mir ob meiner eigenen Voreingenommenheit ausraufen. Bei nochmaliger Lektüre des Essays stelle ich fest, dass völlig unklar bleiben muss, worauf sich die Aussage über das «klaustrophobische Ineinandergreifen der zweckrationalen Zahnrädchen» bezieht. Einzig und allein in meiner Birne ist klar, dass damit natürlich die Banderole gemeint ist, wenn vom «Bild der Stetigkeit mündlicher Rede im kontinuierlichen Satz» und vom «Bild der Diskretheit schriftlicher Zeichen im diskontinuierlichen fünfzeiler» (verkettung, S. 100) die Rede ist. Zum Kuckuck mit diesen gestelzten Bezeichnungen «Kontinuität» und «Diskontinuität», immerhin weise ich sie als «Steckenpferde» (verkettung, S. 68) aus. Aber mit Bild ist tatsächlich und jederzeit das Schriftbild gemeint. Vielleicht ist diese Verwechslung aber geradezu sinnfällig angesichts der Gefahr von «Verwechslungen» (verkettung, S. 74), die auch zum Thema wird.

Geht es jedoch um diese Zweckrationalität, so gestehe ich sofort zu, dass sie hauptsächlich ein ideelles Konstrukt ist. In der schematischen Darstellung zweier Extrempositionen könnte vielleicht deutlicher werden, worauf die verkürzten und nicht immer präzisen Darstellungen in der «verkettung der / fünfzeiler» abzielen. Die sozialistische Planwirtschaft greift prinzipiell von Vornherein in den Produktionszusammenhang ein. De facto brachte sie eine Mangelwirtschaft hervor. Die Wirtschaftspolitik in den kapitalistischen Staaten des Westens, die den freien Markt konzeptuell sich selbst überlassen sollten, aber de facto eingreift, scheut sich vor den Konsequenzen und tendiert dazu, kosmetische Eingriffe vorzunehmen, die insbesondere seit der neoliberalen Wende kaum mehr dazu beitragen, das ökonomische Los der Gesellschaft als Ganze zu verbessern. Vielmehr zeigen die jüngsten Ereignisse etwa in den USA, dass sich wieder oligarchische Strukturen herausbilden, die dem Zeitalter der «robber barons» nacheifern.

Angesichts einer solch geistigen Überspanntheit, die dem Wuchern der Prosa über Gedicht zwar gut anstehen mag, aber im luftleeren Raum zuweilen wohl allzu wild um sich schlägt, ist Bertrams Bemerkung bezüglich der Politisierung von Dichtung nicht nur richtig, sondern auf triftig: «Denn zunächst sieht das Tun der Dichtung damit eventuell zwar wünschenswert eingeflochten in die große wichtige Welt aus, trainiert allerdings auch eine Erwartungshaltung von Zeitgenossenschaft und Angemessenheit von Gattungen, die immer ungerecht rigid und streitbar bleiben muss. Dichtung wird sich behaupten, ohne dass sie von irgendeiner Form solcher «Relevanz» Huckepack genommen würde.» Angesichts solcher Hybris dann doch lieber keine Position haben zu wollen, ist vielleicht die notwendige Kehrseite, die umgekehrt wiederum nahelegt, dass die beständige Beschäftigung mit der Welt jenseits der Gedichte – im Sinne des Nachworts Weidmanns vielleicht: «Aber sie gewinnen ihre Bedeutung aus all dem, wie sie es von ihm erhalten.» (verkettung, S. 128) – die geistige Nahrung liefert, um überhaupt Gedichte zu schreiben, die nicht bloss in der pubertären Selbstbespiegelung verharren, die «die verkettung der / fünfzeiler» mit einem Augenzwinkern in Richtung des Verfassers auch vorgeführt. Und ein wenig Lyrik soll jetzt wirklich auch noch sein:

Ich möchte meinen Blick nicht in die Zukunft wenden,

meine Kraft nicht an die Vergangenheit verschwenden.

Ich möchte daran denken, was im Jetzt ist,

und dir dafür danken, dass du bei mir bist.

Das Zugeständnis wiederum, womöglich etwas gemacht zu haben, was gar nicht intendiert war, stelle ich mir als Selbstkritik vor: «Mir ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will» (verkettung, S. 100). Nicht zuletzt könnten eben auch die fünfzeiler-Bücher nichts als Strategie sein, um mich der jederzeit beissenden Kritik an der Mangelhaftigkeit jedes realen Gedichts zu entziehen: «Aber wahrscheinlich, darin zeigt sich eine Gefahr, ist die Bildung von Gruppen aus fünfzeilern nur noch so eine Strategie, mit dem abstrakten Fluchtpunkt im Virtuellen der bloßen Möglichkeit von absoluter Perfektion im Blick eine grundlegende Unzufriedenheit mit wirklichen Gedichten auszudrücken. Eine Strategie, nicht einzelne Gedichte, sondern ganze Bücher zu machen.» (verkettung, S. 40) Es gibt wohl die eine oder andere Person, die mir ob meines Beharrens auf Struktur vorwerfen würde, mich der gewünschten Kraft der Worte und ihrer drohenden Kraftlosigkeit nicht aussetzen zu wollen. Mir selbst mit Kritik, Ironie und eben auch Humor zu begegnen, war und ist mir zumindest ein Anliegen. Nicht jederzeit zwar sind Witze angebracht, «es sei denn, das Lachen tröstet.» (verkettung, S. 106) Dass vermeintlich unversöhnliche Positionen wie diejenige des Poeten und diejenige der Leserin eine Versöhnung finden, indem beide nach einem feuchtfröhlichen Abend miteinander in der Küche knutschen, finde ich wirklich lustig (jedenfalls musste ich bei erneuter Lektüre des Essays dabei lachen). Und bisweilen ist es ob des realen Ärgers (mit sich und der Welt) durchaus nötig, den Rücken gestreichelt zu kriegen. Auch und vor allem von denen, die einen eine Naselänge voraus sind. Denn vorwerfen lassen würde ich mir jederzeit, mit meinen Figuren (Gamer, Youtuber…) krampfhaft eine Modernität zu mimen, der ich selbst nicht angehöre: «Ja, gut, das stimmt, gibt der Poet konsterniert zu und der Gamer streicht ihm sanft über den Rücken.» (verkettung, S. 33)

Dass wir – Bertram und ich – nicht zum ersten Mal aneinander vorbeireden, so zumindest auch Bertrams Fazit («auch wenn ich offenbar nicht ganz der richtige Leser dafür bin.»), rückt Bertrams Engagement angesichts der fünfzeiler in ein umso bewundernswerteres Licht. Jenseits aller argumentativen Schlüssigkeit und jedes Spiels mit dem Teufel («im Stillen den Advocatus Diaboli zu mimen»), dringt da eine Haltung durch. Und um Haltung ging es von Anfang an. Chapeau!

Danke, lieber Bertram, für die Zuwendung!

P.S.: Was den Höhenkamm betrifft, so sehe ich ungeachtet aller Steckenpferde, wo ein Hund begraben liegt. Es gibt einen Bildungshintergrund, der zumindest offengelegt und in manchem Fällen auch geehrt sein wollte, aber im Vordergrund stehen nun wahrscheinlich noch ganz andere Felder. Weniger Höhe, mehr Weite. Aber dafür bin ich ja jetzt hier, in der Leipziger Tieflandsbucht. Und dann gäbe es da noch die Sache mit den italienischen Feminist:innen. Aber das lasse ich pointierterweise…

LikeLike

Ich glaube nicht, dass Deine theoretische Entgegensetzung, die sich dennoch auf einem de fakto Argument abstützt richtig ist: „Die sozialistische Planwirtschaft greift prinzipiell von Vornherein in den Produktionszusammenhang ein. De facto brachte sie eine Mangelwirtschaft hervor.“ De facto ist es eher so: Die Gesellschaften bringen offenbar am meisten gesamtgesellschaftlichen Wohlstand hervor, die Freiheit und Vorschriften in ein gutes Verhältnis bringen. Hier bewähren sich seit Jahrzehnten die skandinavischen Wirtschaften. Auch die Bundesrepublik hatte aus dem Nichts Wachstumszahlen, von denen wir heute träumen, in einer Zeit, in der sie stark durch Vorschriften und staatliche Programme gerahmt war.

Die Planwirtschaften des Ostens waren fast generell in der Lage sehr erfolgreich Schwerindustrien aufzubauen. In der Leichtindustrie bzw. Konsumgüterindustrie hielten sie wiederum nicht mit (obwohl das der Sektor war, in welchem die sozialistischen Staaten oft versuchten, marktwirtschaftliche Anreizmodelle zu reproduzieren.) De facto waren sie den entwickelten kapitalistischen Staaten unterlegen. Falken in den USA schreiben es allerdings ihrer Politik zu, dass das sozialistische Wirtschaftsgebiet ökonomisch scheiterte: Indem sie dessen Staaten durch die stetige Aufrüstung dauerhaft dazu nötigten, einen immer höheren Teil ihres Bsp in die Rüstung abzuleiten. Andere verweisen darauf, dass die Planwirtschaft nicht an den Plänen an sich, sondern an den Planern scheiterten, waren die obersten Planer doch eher darauf trainiert, in einem autoritativ totalitären System aufzusteigen und zu überleben, als darauf, eine Volkswirtschaft zu koordinieren. (Vielleicht hatten diese Gesellschaften also eher ein Demokratieproblem?)

Man kann die Planwirtschaft auch eher als eine (nie befriedigende) Antwort auf Mangel auffassen, als als dessen Ursachen. Denn auch die westlichen Gesellschaften kennen das: Die Kriegswirtschaften der USA und Englands waren sicherlich auch durch den eintretenden empfindlichen Mangel an Verteidigungs- und Versorgungsgütern geboren und stellten ihn nicht ab, sondern linderten ihn lediglich, man wird sie aber kaum anders als darin erfolgreich beschreiben können.

LikeLike

Pingback: Einige Gedanken zur Form anlässlich der Fünfzeiler von Fabian Schwitter (1) – Lyrikzeitung & Poetry News

Pingback: Einige Gedanken zur Form anlässlich der Fünfzeiler von Fabian Schwitter (3) – Lyrikzeitung & Poetry News